I rischi di salute del pianeta e la cura che non vogliamo

Se fosse possibile fare le analisi del sangue al nostro pianeta restituirebbero valori tutti sballati. In un certo senso aveva in mente qualcosa di simile Johan Rockström, quando nel 2009 elaborò, con il suo gruppo di ricerca dello Stockholm Resilience Center, le misure dei planetary boundaries, i nove limiti planetari da non superare.

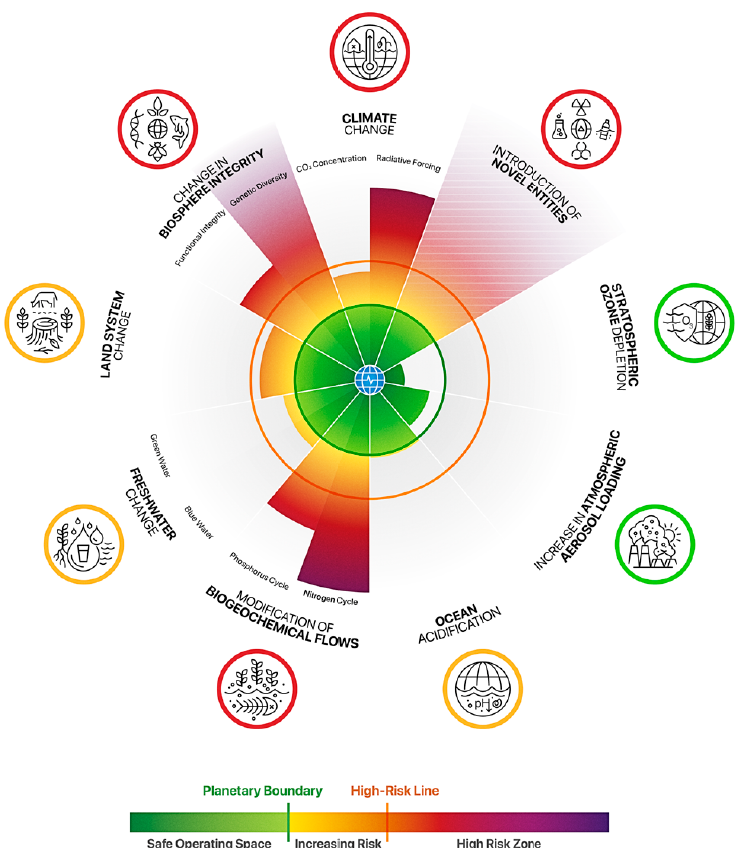

Allora, sei di quegli indicatori rientravano nelle soglie di sicurezza, mentre tre le avevano già sforate. Il cambiamento climatico causato dall’eccessiva concentrazione di anidride carbonica in atmosfera era già uno dei fattori che metteva a rischio la salute terrestre, assieme al crollo della biodiversità e all’alterazione del ciclo dell’azoto, un elemento geochimico fondamentale per gli ecosistemi.

Nel tempo le metodologie di misurazione di questi nove indicatori sono state migliorate, riviste, affinate, e a fine settembre il Potsdam institute for climate impact resaerch, l’istituto che nel frattempo Rockström è arrivato a dirigere, assieme all’associazione Planetary Guardians, ha pubblicato l’ultimo check-up del pianeta Terra: il Planetary Health Check 2025.

Gli indicatori che oggi ancora si mantengono nella zona verde sono solo 2: i livelli di ozono e quelli di altre particelle atmosferiche note come aerosol. Gli altri 7 sono tutti oltre la soglia di pericolo. 4 addirittura ci dicono che stiamo correndo rischi gravi.

Seven of nine planetary boundaries now breached – ocean acidification joins the danger zone," says PIK director Johan Rockström presenting the key findings of the Planetary Health Check 2025 today. #PlanetaryBoundaries ➡️ www.pik-potsdam.de/en/news/late...

[image or embed]— PIK_climate (@pik-potsdam.bsky.social) 24 settembre 2025 alle ore 18:22

Tre indicatori oggi si trovano nella zona gialla, che indica che sta aumentando il rischio di raggiungere punti di non ritorno (tipping point), oltre i quali i danni si materializzeranno a cascata, nel tempo, e saranno pressoché inarrestabili.

Uno di questi è l’acidificazione degli oceani, che cresce all’aumentare della presenza in atmosfera di anidride carbonica, che viene assorbita in gran parte proprio dai mari. Acque marine più acide rendono difficile la vita a organismi come coralli, molluschi e crostacei, che fanno più fatica a costruire i loro gusci, mentre alcune alghe tendono a proliferare troppo e a diventare invasive.

Anche le acque dolci sono nella zona di rischio gialla, sia perché ne facciamo un uso eccessivo, nell’agricoltura e in altre attività, sia perché le stiamo inquinando. Allo stesso livello di rischio si trovano le terre emerse, di cui maltrattiamo i suoli, coprendoli di cemento, disboscandoli e chiedendo loro una resa agricola che nel tempo li sfianca.

Si colloca invece stabilmente nella zona rossa l’integrità della biosfera, che testimonia un declino delle specie viventi paragonabile a quelli delle grandi estinzioni di massa della storia geologica. Alla crisi della biodiversità contribuisce l’inquinamento, altro indicatore in zona rossa: abbiamo introdotto negli ecosistemi non solo specie (invasive) che ne stravolgono gli equilibri, ma anche elementi che non dovrebbero esserci in quelle concentrazioni: sostanze sia di origine artificiale, come la plastica, sia di origine naturale. Oltre al ciclo del carbonio, che stiamo sottraendo al sottosuolo e riversando in atmosfera, abbiamo infatti alterato anche il ciclo del fosforo e quello dell’azoto, entrambi cruciali elementi sia per la biosfera sia per la geosfera.

Poi naturalmente c’è il cambiamento climatico, che si sta pericolosamente avvicinando a superare la soglia critica di aumento della temperatura globale di 1,5°C rispetto a due secoli fa: un’atmosfera più calda è un moltiplicatore di tutti i rischi derivanti dall’instabilità degli altri indicatori.

Planetary Health Check 2025

Come quando il colesterolo troppo alto e altri valori sballati ci indicano che il nostro corpo è esposto a rischi di salute, le analisi del sangue del pianeta sono disseminate di asterischi. Il problema è che continuiamo a tenere abitudini sbagliate e facciamo poco o niente per curarlo.

Che la cura non sta funzionando, o meglio, che la cura non la stiamo nemmeno prendendo, ce lo dice un altro rapporto, pubblicato sempre a fine settembre dallo Stockholm environment institute, dall’International institute of sustainable develpoment e da Climate Analytics. L’abitudine sbagliata alla base del malessere del pianeta va individuata nel nostro eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e una misura di questo eccesso ce la fornisce il Production Gap Report 2025, che parla direttamente ai delegati dei Paesi membri delle Nazioni Unite che si riuniranno a metà novembre a Belem, in Brasile, per la Cop 30 sul clima.

Seguendo i trend attuali, mostra il rapporto, nel 2030 staremo estraendo più del doppio delle quantità di petrolio, gas e carbone che dovremmo estrarre per trovarci su una traiettoria compatibile con un riscaldamento globale mantenuto al di sotto dei 2°C. “Il continuativo fallimento collettivo dei governi nel piegare la curva di produzione dei combustibili fossili e abbassare le emissioni globali significa che la produzione futura dovrà necessariamente calare più repentinamente” e una transizione più brusca espone a rischi socio-economici di gran lunga più severi.

At the launch of the report today, former President of Ireland Mary Robinson said "sadly the [production] gap has widened from what governments have promised and what they will deliver". "This is not an unbridgeable gap, but it is one we can and must close."

[image or embed]— Climate Analytics (@climateanalytics.org) 22 settembre 2025 alle ore 17:21

“Mentre i governi consegnano il terzo giro delle Nationally Determined Contributions (NDCs, ndr) come previsto dall’accordo di Parigi, devono impegnarsi a invertire la continua espansione della produzione di combustibili fossili (…) e raddoppiare gli sforzi di cooperazione per una transizione giusta a livello globale” si legge.

A fine settembre a New York si è riunita l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e sebbene il tema dominante fosse quello delle guerre, a Gaza e in Ucraina, il discorso di Donald Trump è stato un attacco frontale alle politiche green, alla scienza del clima che le sorregge e alla cooperazione internazionale che è necessaria per applicarle.

Gli Stati Uniti di Trump hanno scelto di ritardare l’assunzione della cura dimagrante che ci dovrebbe far consumare meno combustibili fossili. Addirittura, definanziando istituzioni scientifiche come l’osservatorio Mauna Loa della Hawaii, che dagli anni ‘50 monitora la concentrazioni di CO2 in atmosfera, Trump ha scelto proprio di strappare il foglio delle analisi del sangue.

Non solo in patria ha dichiarato guerra alle fonti di energia rinnovabile, soprattutto quella eolica, ma anche in politica estera sta stringendo accordi per assicurarsi di continuare a somministrare ai suoi partner commerciali la specialità della casa (oltre alle armi): gli Stati Uniti infatti sono i primi produttori al mondo di gas e petrolio.

All’Europa ad esempio, oltre ai dazi al 15%, Trump ha piazzato la vendita di 750 miliardi di dollari per i prossimi tre anni di prodotti energetici. 250 miliardi l’anno sono più di tre volte la quantità di energia che oggi il Vecchio Continente compra agli Stati Uniti.

L’Europa è l’unico blocco continentale che ha dimostrato che la cura della decarbonizzazione funziona: dal 1990 ha ridotto di circa un terzo le sue emissioni e il suo PIL nello stesso periodo è cresciuto di circa due terzi. Rispettare quell’accordo energetico farebbe perdere tutto il terreno guadagnato finora. Ursula von der Leyen, che era stata la fautrice del Green Deal europeo durante il suo primo mandato, ora che deve confrontarsi con un Parlamento e un Consiglio Europeo molto più scettici sui temi ambientali, sta rimettendo in discussione tutto il lavoro fatto finora sulle politiche climatiche.

A New York si è presentata a mani vuote, o meglio solo con la promessa di arrivare a ridurre di almeno due terzi (il 66%) le emissioni al 2035. Non avendo messo nero su bianco questo impegno, la Cop 30, che chiedeva di presentarlo entro febbraio, dovrà letteralmente fare i conti con le NDCs europee vecchie, che contengono impegni vecchi.

Seppur l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sia stato un duro colpo alla cooperazione climatica internazionale, paradossalmente rappresenta un’occasione unica per rilanciare una politica economica green tra i Paesi che ci credono veramente. L’Europa non ha sfruttato l’opportunità di prendersi questa leadership politica, mentre sembra averlo già fatto la Cina, che a New York ha presentato i suoi impegni climatici e per la prima volta ha dichiarato di voler ridurre le proprie emissioni entro il 2035 di un valore compreso tra il 7% e il 10%: decisamente troppo poco per chi oggi produce di gran lunga più emissioni di ogni altro Paese, ma abbastanza per occupare la posizione di guida del processo di transizione energetica globale.

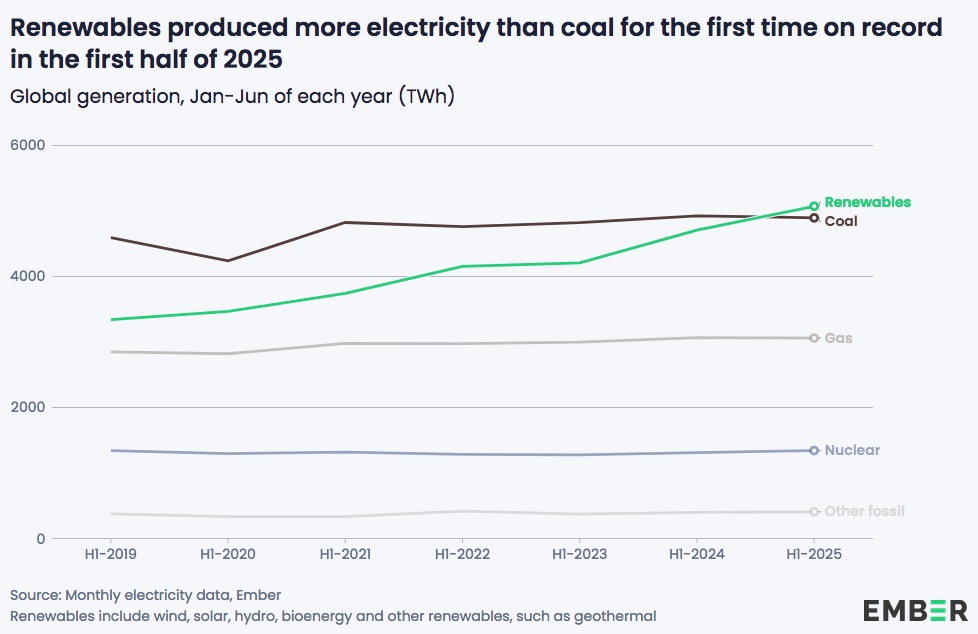

La Cina, secondo i dati di Irena, solo l’anno scorso ha aggiunto più energia rinnovabile di tutto il resto del mondo messo insieme e in un solo anno ha installato la stessa quantità di GW che gli Stati Uniti hanno installato in tutta la loro storia recente. Pechino si era data l’obiettivo di raggiungere la potenza di 1200 GW di solare ed eolico, installati entro i suoi confini nazionali, entro il 2030: lo ha raggiunto l’anno scorso, con sei anni di anticipo.

Non solo la Cina sta puntando a diventare seriamente un elettrostato (in opposizione a petrostati come Usa, Russia o Arabia Saudita), ma sta producendo talmente tanti impianti rinnovabili, oltre a batterie e veicoli elettrici, da essere il principale abilitatore della transizione energetica nel mondo. Il costo dei pannelli fotovoltaici è crollato negli ultimi 10 anni del 90% proprio per la sovrapproduzione cinese e secondo i dati di Ember, l’80% dei pannelli fotovoltaici e il 60% delle turbine eoliche vendute nel mondo sono prodotte da compagnie cinesi. Nell’ultimo anno ad esempio l’importazione in Africa di pannelli cinesi è cresciuta del 60%. Lo stesso vale per altri Paesi asiatici, come il Myanmar, o dell’America Centrale, come il Messico.

La Cina inoltre ha smesso di investire nella costruzione di centrali a carbone al di fuori dei propri confini nazionali (ma continua a costruirne in patria) e complice il massiccio investimento in fotovoltaico quest’anno per la prima volta l’elettricità prodotta nel mondo da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta dal carbone.

È proprio questa dimensione extra-nazionale della transizione energetica a trazione cinese a preoccupare gli Stati Uniti di Trump, che se la sono presa anche con gli studi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, accusata di promuovere “falsità green”. Secondo i rapporti della IEA infatti, proprio la crescente elettrificazione dei consumi trainata dalla Cina potrebbe portare a far calare il consumo globale dei combustibili fossili dal 2030. Sarebbe l’inizio di quella cura dimagrante che le analisi del sangue del nostro pianeta, che in realtà sono un check-up sui rischi di salute della nostra società, ci chiedono disperatamente.