Tutti parlano di migrazioni, nessuno sa precisamente cosa siano, poco pure le scienze

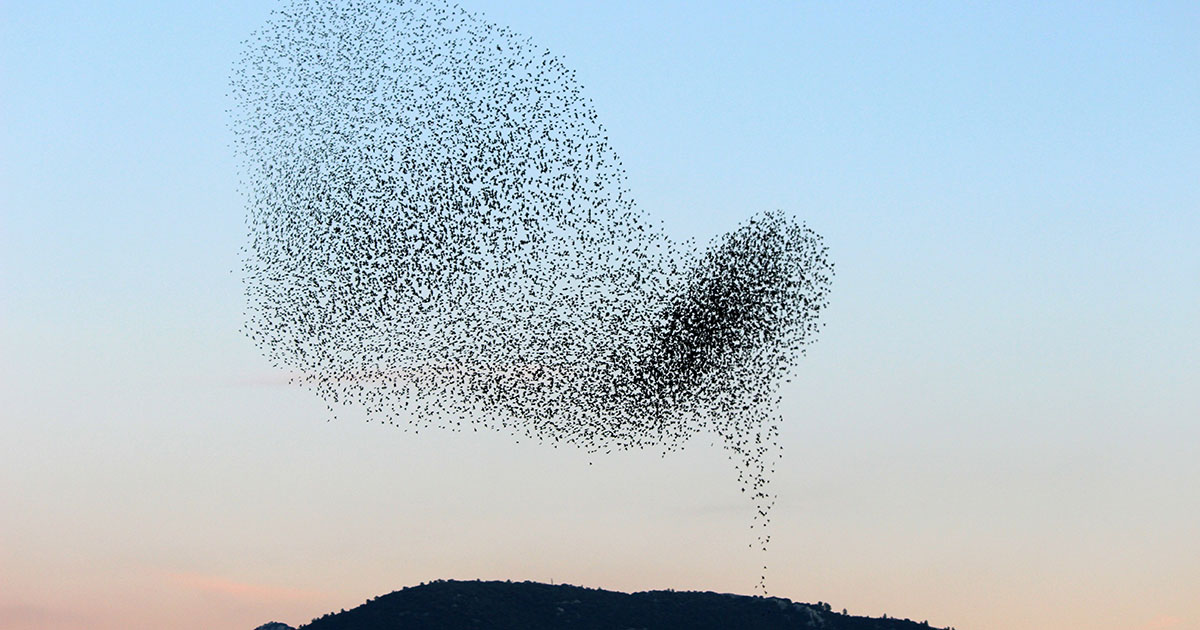

Il fenomeno delle migrazioni è sfuggente. Non si riesce proprio a renderlo stabile e residenziale, da qualche parte. Per ogni movimento e per la sfera cognitiva dei movimenti, umani e non umani. Per ogni individuo e per i suoi luoghi di vita, di sopravvivenza e di riproduzione. Per ogni comunità di individui e per ogni specie, nelle rispettive storie evolutive. Per le specie, i generi, le famiglie, gli ordini, le classi, le divisioni, i regni, quanti che ne esistano. E anche per noi modesti esseri umani contemporanei, per ogni nostra disciplina scientifica che abbiamo inventato, sperimentato, studiato, più o meno antropocentrica. L’unica cosa forse abbastanza certa per gli oltre otto miliardi di attuali concittadini terreni è che dirsi contro l’immigrazione umana e addirittura per ingenti remigrazioni fa aumentare il consenso relazionale e politico all’interno del proprio paese (almeno laddove sono previste elezioni popolari), porta voti nelle competizioni elettorali, o quantomeno più voti di non farlo o di affermare il contrario.

Leggi anche: Migranti e asilo, perché il Regno Unito cambia rotta

Continuiamo testardamente a rifletterci con ottica multidisciplinare per contribuire a qualche teoria scientifica del migrare. Prendiamola da prima e da lontano, da uno studio pubblicato su Science sei mesi fa e che riguarda gli antichi uccelli polari, specie animali di tanto tempo trascorso sopravvissute in ambienti freddi estremi. Gli autori sono Lauren N. Wilson, Daniel T. Ksepka, John P. Wilson, Jacob D. Gardner, Gregory M. Erickson, Donald Brinkman, Caleb M. Brown, Jaelyn J. Eberle, Chris L. Organ e Patrick S. Druckenmiller; il titolo dell’articolo originale è Arctic bird nesting traces back to the Cretaceous, Science 29 May 2025, Vol 388, Issue 6750, pag. 974-978. Facciamo riferimento alla traduzione italiana pubblicata a novembre 2025, una versione a firma solo dei primi due, la ricercatrice dottoranda a Princeton e il ricercatore paleontologo del Bruce Museum di Greenwich nel Connecticut, sull’edizione nazionale di Scientific American, Le Scienze, pag. 40-49, L’alba della migrazione degli uccelli polari.

Gli autori parlano del mondo moderno, hanno scavato sul campo e ricercato in laboratorio, tentano di confrontare le dinamiche contemporanee con i fossili rinvenuti che si riferiscono al tardo Cretaceo (l’ultima era del Mesozoico, in sostanza definita nel “breve” intervallo fra circa 143 milioni di anni fa e la quinta estinzione di massa, 66 milioni di anni fa, quella dei dinosauri), sapendo che ora gli uccelli rappresentano componenti chiave degli ecosistemi polari, vi nidificano almeno stagionalmente, anche di fronte agli estremi cambiamenti stagionali. Sebbene il pianeta ai tempi del Cretaceo fosse considerevolmente più caldo dell’attuale, le regioni polari sperimentavano comunque mesi di oscurità quasi totale, restavano un ambiente difficile da colonizzare anche in assenza di temperature estremamente fredde. Hanno trovato molti fossili antichissimi, sia pulcini che adulti di diverse specie, e suggeriscono motivatamente che gli uccelli iniziarono a riprodursi nelle regioni artiche all'inizio della loro evoluzione.

Nonostante l'importanza ecologica degli uccelli polari, le origini delle strategie di nidificazione alle alte latitudini rimangono oscurate da una scarsa documentazione fossile. Per arricchirla, gli autori hanno scavato in un sito fossilifero lungo il fiume Colville, a Prince Creek in Alaska, l'ecosistema terrestre più settentrionale del tardo Cretaceo a latitudini estreme (latitudine nord di 70 gradi), recuperando ossicini e denti di un'associazione di uccelli artici vissuti 72,8 milioni di anni fa, poi esaminati al microscopio in laboratorio. Numerosi fossili conservati tridimensionalmente costituiscono una delle associazioni di avialani del Cretaceo superiore più ricche dal punto di vista tassonomico, includendo membri di Hesperornithes, Ichthyornithes e uccelli con corona o quasi corona (Neornithes). Hanno così registrato un intervallo precedentemente non documentato nell'evoluzione degli avialani. Gli abbondanti fossili perinatali rappresentano la più antica testimonianza di uccelli che nidificavano a latitudini polari, il che dimostra che gli uccelli iniziarono a utilizzare ambienti polari stagionali per la riproduzione durante il Cretaceo, molto prima dei loro discendenti moderni.

Hanno anche visto “in diretta” i comportamenti di una ben attiva specie migratoria di uccelli, fra le circa duecento che trascorrono la propria stagione riproduttiva nell’Artide: una ricca colonia di sterne antiche (dette anche codalunga) ha fatto da colonna sonora ambientale, durante la stagione di riproduzione estiva animale e il loro lavoro archeologico umano. Poi in autunno, man mano che la luce del giorno si affievoliva, avvicinandosi la stagione invernale in cui l’intera regione sarebbe stata sepolta da neve e ghiaccio, il rumoroso chiacchiericcio si è progressivamente ridotto, infine zittito. Le sterne avevano timore (dread), sapevano di doversi riorganizzare (il corpo e la mente), hanno adattato la propria agentività e il proprio metabolismo per andare verso sud, finché l’intera colonia ha preso il volo per un viaggio di quarantamila (40.000) chilometri fino all’Antartide. Ovviamente, il testo non parla delle caratteristiche dell’impressionante viaggio e poi della calorosa permanenza altrove.

L’articolo andrebbe proprio letto tutto, comunque, con curiosità e gusto; è intanto possibile discutere alcune delle loro osservazioni che inducono a riflettere sul benedetto fenomeno migratorio, animale e relativamente umano. La prima questione riguarda l’ambivalente asimmetria del migrare, la stagionalità annuale consente di percepire e valutare la presenza delle specie migratorie nell’Artide come “immigrazione”. Gli autori del saggio spiegano: “… gli uccelli cambiano a fondo gli ecosistemi in cui arrivano… la loro attività favorisce il successo delle piante impollinando i fiori e disperdendo i semi…gestisce le popolazioni di insetti e roditori e, di conseguenza, controlla la diffusione delle malattie…” Sottolineano: “se non fosse stato per l’evoluzione degli uccelli migratori, oggi la tundra sarebbe molto più brulla”. Questa conclusione è estendibile a quasi ogni ecosistema di immigrazione (ed emigrazione) di esseri viventi, individui, gruppi, specie, compresi noi umani sapienti.

La documentazione fossile polare resta scarna e, nell’Artide, la maggior parte dei sedimenti che contengono fossili sono coperti dal ghiaccio o dall’acqua. Non è semplice, pertanto, determinare con precisione le origini del fenomeno emigratorio e (oppure o) immigratorio degli uccelli che oggi sono specie migratorie stagionali, la diacronia riguarda la stessa storia evolutiva delle specie e, spesso, non ci si fa abbastanza caso. Gli autori del saggio ne sono esplicitamente consapevoli per quanto attiene ai fossili ritrovati: “… può essere difficile determinare se quell’uccello fosse un migrante in visita oppure un residente permanente… non possiamo dire che le specie estinte migrassero, perché può darsi benissimo che si limitassero a vivere per tutto l’anno in un’area molto estesa. L’areale del moderno corvo imperiale, per esempio, comprende praticamente l’intero emisfero boreale”. Per ovviare in parte al problema hanno individuato prove certe non solo della presenza (sopravvivenza episodica) ma anche dell’attività riproduttiva: almeno tre tipi di uccelli (ittiorniti, esperorniti e qualche altro, forse parente stretto dei contemporanei) vissero insieme ai dinosauri non aviani nell’Alaska artica.

Nulla si può per ora dire sulla loro evoluzione come specie migratoria, tuttavia. Oggi, comunque, ve ne sono centinaia nell’Artide. E però: la dinamica evolutiva della “speciazione” prevede che si “verifichino” specie già migratorie in partenza “biologica”? Oppure, come molte ricerche storiche e comparative hanno mostrato proprio per gli uccelli (per esempio gli Ornithothoraces erano ancestralmente capaci di volare su lunghe distanze), la migratorietà (capacità ed effettività) è un adattamento che talora diventa permanente, ciclico o meno? Oppure, sia l’una previsione che l’altro adattamento, ogni specie di ogni regno per suo conto, come pure in simbiosi, come pure in coevoluzione? E nella storia evolutiva delle innumerevoli specie viventi vi sono plurimi, non scontati e lineari, adattamenti migratori all’evoluzione degli ecosistemi (fattori biotici e abiotici), quello volubile in cui si sopravvive e ci si riproduce e da cui si potrebbe e talora dovrebbe necessariamente fuggire (emigrare), quelli “scoperti” in corso d’opera e talora enormemente differenti in cui si transita (più o meno limitrofi o lontani), quelli in cui infine forse si immigra (più o meno “per sempre” o provvisoriamente o ciclicamente)?

Gli autori dell’articolo offrono alcuni spunti critici: certo, gli uccelli si riproducevano nell’Artide, durante il Cretaceo, ma “se migrassero lì da altri luoghi per riprodursi è, invece, più difficile da stabilire” (ovvero, se fossero una specie migratoria, come quelle di oggi). Alcune specie avrebbero avuto già a quell’era, probabilmente, la capacità di compiere viaggi lunghi con abilità ed efficienza, a differenza degli uccelli dell’era precedente (il Giurassico): “nel tempo gli uccelli hanno evoluto una varietà di caratteristiche dello scheletro e dei tessuti molli che ne hanno migliorato le capacità di volo” (e qui vediamo un’evoluzione comune che va ben oltre la singola specie, riguarda “gerarchie” tassonomiche che alludono a generi, famiglie, ordini, fino alle classi). Gli esemplari fossili di ornituri a Prince Creek, avanzati uccelli del Cretaceo artico, potrebbero essere “in molti sensi i primi uccelli con un apparato per il volo indiscutibilmente sofisticato”. Altri uccelli coevi, come gli enantiorniti, erano incapaci di stabilirsi nell’Artide perché avevano bisogno, invece, di un periodo (più) lungo per passare dall’uovo “a uno stadio pronto per la migrazione”.

Il lavoro di ricercatori e studiosi sugli uccelli della Prince Creek Formation non è ancora terminato, ovviamente. Al momento, esistono solo prove indiziarie che migrassero nell’Artide per riprodursi anziché vivere lì tutto l’anno. Sappiamo che i dinosauri erano abbastanza “stanziali”, svernavano nell’Artide perché i loro piccoli non sarebbero stati pronti per migrare altrove nel primo inverno dopo la nascita e che il mondo del Tardo Cretaceo era duro anche per un uccellino, visto che per i primi mesi dipendeva dai genitori per sicurezza e benessere. Gli autori dell’articolo intanto concludono al presente per i tempi del passato Cretaceo: “se il nostro uccellino riesce a restare in vita… forse potrà volare a sud insieme ai suoi simili in qualche posto soleggiato in cui trascorrere l’inverno”. Sarà, comunque, “uno dei pochi fortunati”, in una catena ereditaria (pure decine di milioni di anni fa) incerta e sperimentale, durante la quale gli straordinari adattamenti e comportamenti degli uccelli hanno fatto parte essenziale della storia sia della capacità che della libertà del migrare.

Costituiscono parte essenziale pure dell’impresa umana di definire i fenomeni, cosa sia davvero una sfuggente migrazione (in quali ecosistemi e per quanto tempo, in convivenza fra le varie differenti discipline scientifiche) e, soprattutto, quali funzioni svolga comunque il migrare rispetto a “tutto”: alla selezione naturale (agente su individui portatori di variazioni e sulle entità collettive che li ricomprendono), alle mutazioni genetiche (casuali o epigenetiche), alle maggiori transizioni evolutive (cromosomi, eucariogenesi, sesso, multicellularità, eusocialità, simbiosi, nascita della socialità umana e del linguaggio), all’evoluzione dei micro e macro ecosistemi viventi del pianeta e all’insieme della biologia evoluzionistica (micro e macro).