La Grecia e la Roma antiche avevano intorno un ricco mondo civile

Vista di un cartello in occasione del 1900° anniversario dell'inizio della costruzione del Vallo di Adriano a Hexham, Northumberland, Gran Bretagna, 21 gennaio 2022. REUTERS/Lee Smith

La nostra storia di occidentali deve moltissimo, da millenni e permanentemente, alle esperienze degli uomini e delle donne dell’antica Grecia e dell’antica Roma, delle quali riscopriamo ciclicamente aspetti di notevole modernità. Ce ne accorgiamo ancor oggi da usi e costumi, da lingue e culture, da dinamiche sociali e da relazioni collettive, purtroppo anche da tensioni fra popoli e conflitti armati. Siamo tentati di considerare i nostri ecosistemi umani millenari come la culla delle civiltà, non solo di quelle europee e occidentali, prevalentemente al centro (più che a ovest) della vita terrestre di Homo sapiens dopo il Neolitico. Abbiamo poi scoperto e verificato che la culla per tutte le specie umane compresa la nostra è più a sud, nell’immenso biodiverso continente africano. Abbiamo poi capito ed elaborato che sono le connessioni migratorie biologiche ad aver fatto coesistere e riprodursi molte specie umane (alcune certamente capaci di ibridarsi) e che l’evoluzione delle nostre competenze e costruzioni “sapienti”, oltre che del relativo impatto sul pianeta, si è svolta un po’ ovunque sulla Terra, prima o dopo, divenendo presto meticcia.

Leggi anche: Ricapitoliamo: i razzismi sono solo umani, le razze sono solo non umane

Ora un recente volume concentra l’attenzione proprio sulle terre antropizzate oltre i confini delle antiche Grecia e Roma: Owen Rees, Ai confini degli antichi imperi. Una nuova storia delle civiltà del passato, traduzione di Bianca Bertola, Bollati Boringhieri Milano 2025 (orig. The Far Edges of the Known World. A New History of the Ancient Past, 2024). Le periferie sono definite da quello che crediamo sia il centro, “periferie” create dalla cultura alla quale le riferiamo. Concentrandoci sulla storia antica di determinate civiltà, siamo portati a ritenere marginali le terre descritte come tali dai greci e dai romani; regioni della cui esistenza erano al corrente ma che consideravano esterne ai propri “confini”; non risultarono spazi deserti, tuttavia, piuttosto brulicanti di esistenze famiglie esperienze. La Grecia e Roma costituiscono la più ricca fonte di testimonianze fra tutte le culture antiche vissute nel e intorno al bacino del Mediterraneo, è dunque comprensibile che siano diventate il punto di partenza di gran parte delle indagini storiche nell’ambito della tradizione europea, ma ciò non dovrebbe impedirci di osservare il mondo antico come un ambiente globale, come insieme d’ecosistemi interconnessi, nessuno completamente “centro”, nessuno completamente “periferia”.

Leggi anche: Le periferie raccontate con i fumetti

Esplorando le zone di confine (interattive) e la vita al loro interno, si può sia far luce su alcune storie meno note del mondo antico che sfumare la nostra percezione delle culture classiche ritenute omogenee. Affrontando le vicende di persone comuni, uomini e donne, adulti e bambini, soldati e civili, individui liberi e schiavizzati, cittadini e stranieri, si possono scoprire società incredibili e straordinarie, ai presunti margini delle civiltà greca e romana. Rileggendo la prima opera storiografica dell’Occidente (Erodoto) e altri testi simili, Rees rivisita ecosistemi e popoli di duemilacinquecento (circa) anni fa, aggiornando (e correggendo) le prime descrizioni, sulla base di ricerche e indagini comparate, segnate oggi da un pianeta diviso per stati e storie nazionali. La dicotomia civiltà-barbarie non è più accettabile, il multiculturalismo e il meticciamento furono necessari, per sopravvivere e riprodursi, ai sapiens di allora (come a quelli contemporanei). Il giovane ottimo storico britannico Owen Rees, ricercatore interdisciplinare presso la Birmingham Newman University, ha compiuto un’affascinante esplorazione su territori e aspetti spesso omessi o trascurati dalle storie convenzionali “occidentali”. Opportunamente, l’autore non segue una rigida cronologia, dipana la narrazione storica e scientifica anche attraverso la geografia e suddivide il testo in varie sezioni corrispondenti alle antiche sfere d’influenza, mostrando con precisione come quasi mai i “manufatti” delle civiltà siamo facilmente riconducibili a una singola cultura.

La prima parte del volume è dedicata alla preistoria, allo sconfinato mondo precedente all’avvento della storiografia. Comincia a sud del Sahara, concentrandosi sulle prime società pastorali (non necessariamente “nomadi”) del Kenya e sul regno urbanizzato di Kush, in Sudan, per poi esaminare la vita sia lungo il Nilo da Kush verso l’Egitto e nell’attuale Libia (ovvero, per loro, nel resto dell’Africa), sia tra la Mesopotamia e il bacino del Mediterraneo (in particolare, il cruciale pluristratificato sito di Megiddo). A metà del primo millennio a.C. i principali centri culturali erano quelli dell’Egitto e delle civiltà dell’Asia occidentale come l’assira e la babilonese.

L'impero kushita della XXV dinastia, circa 700 a.C. - By Original map: LommesAddition of Kushite heartland पाटलिपुत्र (talk) Source: National Geographic 2019 - Derived from, CC BY-SA 4.0

In Africa, più a sud, intorno al grande Lago Turkana, oltre diciottomila chilometri quadrati fra Kenya ed Etiopia rappresentavano un microcosmo unico di evoluzione mammifera, attraverso percorsi migratori ancestrali, ove sono state rinvenute pure tracce di numerose specie di ominidi bipedi e poi della nostra specie, via via che i massicci cambiamenti climatici modificavano l’altezza delle acque e la biodiversità dell’ecosistema. Quei lontani siti (contemporanei ai faraoni) mostrano un evidente inatteso livello di complessità sociale, insediamenti e fortezze, monumenti e commemorazioni, corredi e ornamenti, un intreccio fra vita più stanziale e scelte più pastorali, regolari scambi commerciali, un incrocio talora violento e talora cooperativo con l’espansione degli egizi a sud lungo le cataratte del Nilo.

La seconda parte del volume si sposta nel vasto mondo greco, caratterizzato da migrazioni, dall’espansione delle reti commerciali e da una fondamentale spinta a colonizzare tutti i territori del mondo conosciuto, riferendosi con meticolosa attenzione a Olbia Pontica (Mar Nero, Ucraina), Naucrati (foce del Nilo, Egitto), Massalia (Marsiglia, Francia meridionale e mediterranea). Per esempio, nonostante il rischio di “contaminazione” denunciato da Platone (che idealizzava gli ateniesi purosangue), il matrimonio misto era una vera e propria necessità in molte delle aree marginali di allargamento dell’influenza greca, se non altro perché in genere erano gli uomini a fondare i nuovi insediamenti. La componente femminile era dunque assai ridotta fra i primi coloni, motivo per cui i matrimoni misti con donne del posto erano fondamentali per la sopravvivenza, generazione dopo generazione, un fenomeno che ricorrerà sempre ovunque nelle colonizzazioni. I porti e le città, con vari innesti di altri popoli, diventarono ben presto custodi un sapere meticcio acquisito più che motori d’innovazione. La descrizione di Cicerone della Gallia meridionale (“ondate della barbarie”) poco dà conto della ricchezza antropologica della foce del Rodano almeno già dalla fine del VII secolo a.C., dai romani successivamente visitata (e “bevuta”, grazie al vino) più di Atene.

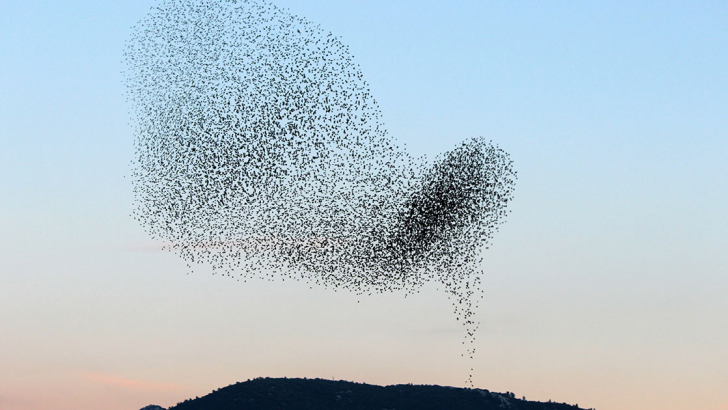

La terza parte esplora le rigide demarcazioni dell’Impero Romano, definite da avamposti militari e monumenti difensivi, all’estremità dell’Inghilterra settentrionale (Vallo di Adriano, il confine settentrionale su verso la Scozia), nell’angolo sud-occidentale dell’Impero (sito marocchino di Volubilis, poco sotto lo stretto di Gibilterra), infine a sud-est, in Egitto (l’umile città di Karanis, poco sotto il delta del Nilo e la stessa Cairo). Fu a quel punto che il termine greco “barbaro” cominciò a perdere il significato originario di parlante straniero per indicare, come oggi, una persona o una cultura selvaggia e incivile, un concetto paradigmatico della mentalità romana, nato dal timore di invasioni e migrazioni esterne e fondato sulla contrapposizione fra civiltà inclusiva e ordine giuridico da un lato e barbarie e caos dall’altro (oltre che sulla presunta superiorità culturale, più o meno come per quella greca, in precedenza). Gli studiosi moderni avevano in passato quasi introiettato questa visione del mondo, fallace: dietro al concetto di “Roma” esisteva un mondo complesso e multiculturale, più diviso che unito, capace comunque di rimanere in piedi per centinaia di anni. Alcuni insediamenti e alcune città ai confini dell’Impero dimostrarono verso la capitale una sincera lealtà, anche quando i romani non sembravano davvero meritarla, come testimoniano fra l’altro le successive durature iscrizioni e datazioni in latino.

“ Dietro al concetto di “Roma” esisteva un mondo complesso e multiculturale, più diviso che unito, capace comunque di rimanere in piedi per centinaia di anni

Le prime tre suddivisioni cronologiche e geografiche dimostrano quanto sia opportuno continuare a spingere lo sguardo al di là degli epicentri culturali classici universalmente noti, non soltanto per cogliere sfumature importanti, ma anche per recuperare narrazioni spesso ignorate.

La quarta parte lascia esplicitamente alle spalle il “mondo conosciuto” e ci porta al di là dei confini del mondo antico, abbandonando del tutto il bacino del Mediterraneo: incontriamo la città semi-mitica di Gelonus (già Bil’s’k, sopra la Crimea, Ucraina), gli insediamenti archeologici di Texila (Pakistan), Cổ Loa (Vietnam), Aksum (Etiopia ed Eritrea). Scopriamo un continente euroasiatico innegabilmente interconnesso e comunità complesse, alcune delle quali adottarono infrastrutture sociali assai diverse dalle nostre. Già vi erano stati riferimenti agli sciti, il popolo sfaccettato e complesso che greci e romani consideravano barbaro per eccellenza e antitetico rispetto a loro. Qui scopriamo tutt’altra storia, precedente e contemporanea ai “nostri” antichi. Colpisce, in particolare, la descrizione della fortificazione di Bil’s’k, già importante prima del IV secolo a.C.: un quadro precedente e originario ancora nebuloso; poi mura in legno alte nove metri, circondate da fossati profondi cinque; oltre trentatré chilometri di un perimetro quasi triangolare; un’area di circa quattromila ottocento ettari che non ospitò mai (ecco il punto!) un gruppo significativo di persone; un punto funzionale di commercio e scambio, di convergenza e interazione, disponibile per più gruppi in genere poco stanziali; per parecchio un florido resiliente centro di produzione artistica e artigianale, infine abbandonato non sappiamo bene il perché.

A mano a mano che ci allontaniamo dagli epicentri culturali del Mediterraneo, la flessibilità e la capacità di adattamento degli abitanti del mondo antico appaiono sempre più evidenti. Il “classico” non era solo quello delle nostre parti. Rees sottolinea come non fossero automaticamente le “altre” culture a ellenizzarsi e romanizzarsi, bensì anche greci e romani a interagire modificando proprie usanze, almeno in parte. Un significativo esempio riguarda la collezione archeologica in una zona dell’India centro-settentrionale e l’alto pilastro di cinque metri nel villaggio di Bais, collocato sopra una piattaforma che si innalza a un metro da terra, risalente al II secolo a.C., opera di raffinata bellezza geometrica conservatasi per oltre duemila anni in condizioni straordinariamente buone. C’è un’iscrizione attribuibile all’”ambasciatore” greco in lingua indiana locale (non greca) riguardante una certa devozione al locale visnuismo. Altrettanto illuminanti come convergenza di aree culturali differenti risultano i casi esaminati negli attuali Pakistan e Vietnam, infine nell’attuale Corno d’Africa. Proprio il regno aksumita permette di comprendere al meglio la natura globale del mondo nel VII secolo d.C., quando l’epoca antica stava volgendo definitivamente al termine.

Ognuno dei tredici capitoli è introdotto da una o più mappe. Seguono le conclusioni, i ringraziamenti, l’elenco delle edizioni italiane utilizzate per le citazioni da fonti antiche, le note con esaustivi riferimenti bibliografici e l’utile indice dei nomi.