Serve una nuova Energia per l’Italia

L’Associazione Energia per l’Italia ha pubblicato il 18 settembre scorso un rapporto che fa il punto sulla transizione energetica nel nostro Paese. In collaborazione con il Centro di etica ambientale di Parma, le università di Bologna e Parma e dei progetti carbon neutral 2030 delle due città, aveva organizzato a maggio una serie di quattro incontri che hanno visto come relatori 22 tra i massimi esperti in Italia in tema di energia e ambiente.

Il documento ora pubblicato si rivolge a decisori politici, amministratori locali, associazioni di cittadini e imprese, insegnanti e a tutti coloro che intendono avere un quadro di sintesi di quanto finora in Italia è stato fatto, e non fatto, e di cosa ancora c’è da fare per far avanzare la transizione energetica.

Efficienza

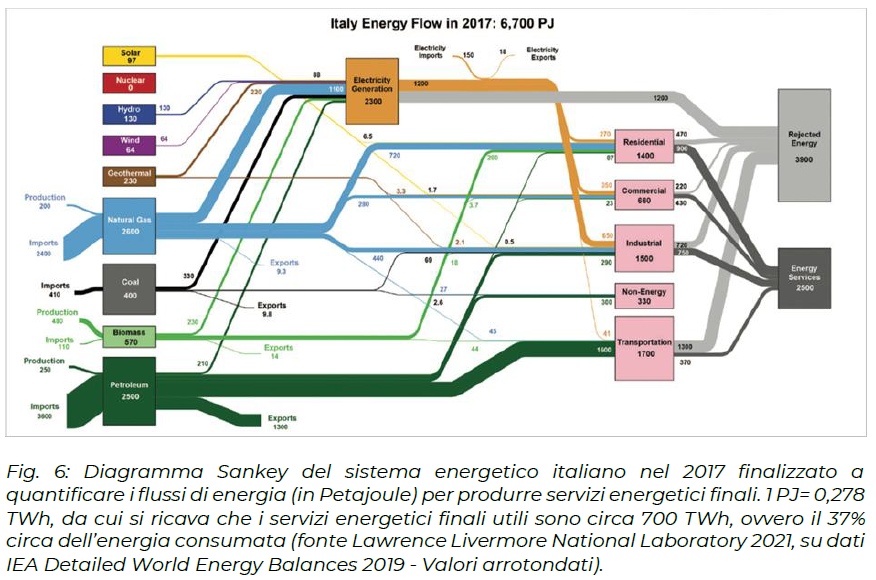

L’80% dell’energia consumata in Italia proviene da combustibili fossili, la quasi totalità dei quali dei quali viene importata dall’estero. Oltre a produrre gas serra che alterano gli equilibri ecologici del pianeta, un sistema incentrato su petrolio, gas e carbone ha un altro grave problema: l’inefficienza. Buona parte dell’energia prodotta da combustibili liquidi e solidi viene dissipata prima di arrivare a fornire servizi. L’esempio più rappresentativo è l’auto a benzina o diesel: la maggior parte dell'energia derivata della combustione del carburante viene dissipata in calore, e solo una parte viene trasformata in energia cinetica che fa muovere le ruote.

Il sistema energetico italiano non è molto diverso, poiché spreca più del 60% dell’energia che produce: circa 700 TWh di energia vengono consumati dai vari settori (commerciali, residenziali, industriali, trasporti, ecc.), ma a monte ne viene generata molta di più e vengono sprecati circa 1100 TWh, si legge sul rapporto.

La transizione a un sistema dominato dall’energia elettrica è necessaria non solo perché può essere retto da fonti a basse emissioni di gas serra, ma anche perché è un sistema molto più efficiente: continuando a prendere in prestito la metafora automobilistica, un veicolo elettrico a batteria dissipa solo il 20% dell’energia che produce, mentre ne fa arrivare alle ruote quasi l’80%, risultando dalle 3 alle 4 volte più efficiente di un’auto a carburante tradizionale. Analoghi vantaggi in termini di efficientamento si avrebbero in un sistema energetico nazionale fondato sull’elettrificazione dei consumi.

Emissioni

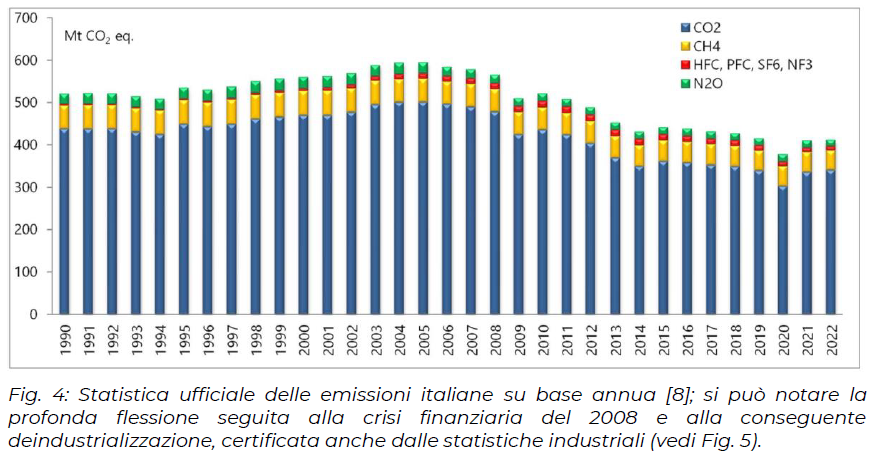

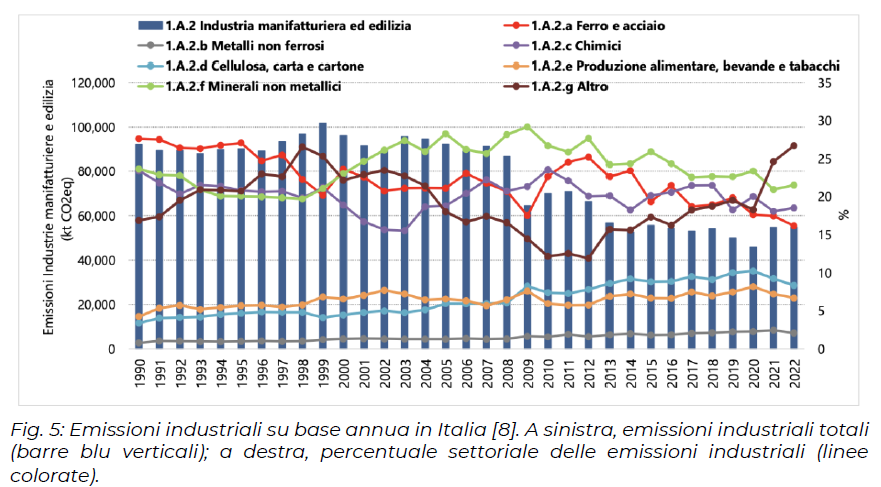

Secondo gli autori del rapporto, coordinato da Andrea Tilche dell’università di Bologna, se si guarda al profilo delle emissioni del nostro Paese si vede sì che c’è stata una riduzione negli anni, ma che questa riduzione è in prevalenza dovuta alla deindustrializzazione in corso (su tutte, la crisi della produzione di acciaio nel polo siderurgico di Taranto) e non a politiche energetiche e ambientali mirate alla sostenibilità del sistema produttivo. La crisi finanziaria del 2008 prima e la stagnazione della produzione industriale poi sono ritenuti i principali fattori che spiegano l’andamento delle emissioni nazionali.

Oggi l’Italia produce circa 400 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Gli edifici sono responsabili di circa il 30% delle emissioni, i trasporti di poco meno del 30%, l'industria di un altro 25-30% e l'agricoltura e i rifiuti del rimanente 10-15%. “Ogni ritardo nella decarbonizzazione si dovrà pagare in accelerazione futura, o lo pagherà il pianeta con un maggiore riscaldamento, e i rispettivi oneri ricadranno sulle giovani generazioni”.

Elettrificazione

Circa il 50% dell’energia elettrica in Italia oggi invece viene prodotta da fonti rinnovabili. Di queste, il 40% sono idroelettrico, il 28% fotovoltaico e il 17% eolico, mentre le restanti percentuali sono coperte in quote minori da biomasse (biogas, biometano e altro) e geotermico.

Secondo Energia per l’Italia, le centrali nucleari non sono un’opzione percorribile in un Paese come il nostro, che ha abbandonato la filiera nucleare già diversi decenni fa. Ripristinarla oggi richiederebbe un tempo che semplicemente non abbiamo a disposizione: entro il 2030, meno di 5 anni, le emissioni dovranno essere più che dimezzate rispetto al 1990, ed entro metà secolo già azzerate. Anche i costi elevati degli impianti nucleari distrarrebbero troppe risorse economiche dal resto della transizione energetica, secondo gli autori del rapporto. Risorse che, non essendo infinite, vanno destinate a tecnologie già disponibili, che hanno già dimostrato la loro efficacia.

Nel 2024 sono stati installati altri 7 GW di generazione elettrica rinnovabile, con un contributo prevalente del fotovoltaico. Negli ultimi anni si è assistito a una crescita delle nuove installazioni, ma il ritmo ancora non è sufficiente per rispettare gli obiettivi necessari a una riduzione delle emissioni che sia compatibile con il contenimento del riscaldamento globale entro limiti di vivibilità.

Per decarbonizzare ed elettrificare il sistema energetico nazionale tuttavia occorre fare ben di più di installare solo qualche pannello fotovoltaico. Bisogna programmare una serie di azioni che, come in un’orchestra, dovranno arrivare suonare in pieno coordinamento l’una con l’altra.

Oltre a far crescere le fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaico ed eolico), vanno fatte crescere anche quelle programmabili (idroelettrico, geotermico, biogas), e vanno sostenute con sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta (batterie, pompaggi idroelettrici, depositi geologici), Inoltre, andrà fortemente sviluppata e rafforzata la rete di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica.

La rete elettrica nazionale fino a oggi ha infatti ospitato un sistema di generazione incentrato su pochi grandi produttori, con un asse che corre prevalentemente dal Nord (dove ci sono le grandi centrali termoelettriche) al Sud. In un sistema dominato dalle rinnovabili i flussi di energia correranno prevalentemente in direzione opposta: il Sud, più assolato e dotato di coste e mari più ventosi, produrrà più energia che dovrà venire trasportata al Nord, dove è concentrata la domanda.

Oltre a rinforzare le reti di trasmissione ad alta tensione, serviranno reti più intelligenti, in grado di gestire flussi più dinamici di energia elettrica, la quale verrà prodotta in misura crescente da impianti più piccoli e più distribuiti rispetto alle grandi centrali termoelettriche. “Il programma pluriennale di TERNA prevede già molto di tutto questo” si legge nel rapporto.

È grazie a questi interventi che l’Italia potrà prodursi in casa larga parte dell’energia di cui ha bisogno ed emanciparsi dalla dipendenza di importazione di risorse energetiche fossili da altri Paesi, spesso geopoliticamente poco affidabili.

Il costo troppo elevato dell’energia (fossile), in Italia e in Europa, oggi rappresenta uno dei principali ostacoli alla competitività economica. Favorendo la diffusione di contratti di vendita di energia rinnovabile a prezzo fisso nel tempo, come i PPA (Power Purchasement Agreement), sarà possibile abbassare il prezzo dell’energia, dando nuovo slancio alla ripresa economica di tutti i settori.

Accettabilità sociale

Un simile piano di elettrificazione rappresenta anche una straordinaria occasione economica e sociale per il Meridione e per le isole, che hanno tutte le caratteristiche per diventare un hub energetico rinnovabile in grado di esportare energia e produrre ricchezza. Soprattutto su scala locale infatti i benefici economici della produzione energetica rinnovabile possono venire distribuiti tra i cittadini che partecipano ai progetti.

In Italia sono già stati avviati diversi esempi virtuosi a riguardo, anche se si attendono ancora le norme che permettono di far definitivamente partire le numerose Comunità Energetiche Rinnovabili che si sono costituite. Al contempo però non può venire ignorata la crescente resistenza nei confronti delle rinnovabili che alcune regioni hanno manifestato: tra queste c’è la Sardegna, che con una legge regionale ha limitato all’1% del proprio territorio le aree idonee alle installazioni. A inizio settembre a Viddalba, in provincia di Sassari, addirittura sono stati incendiati 5.000 pannelli del parco fotovoltaico in costruzione.

Il rapporto ricorda che dando priorità alle installazioni di fotovoltaico sui tetti, “le necessità di superficie per lo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici sono assai limitate, inferiori a qualche punto percentuale dell’intera superficie del Paese. Nonostante questo, l’inserimento paesaggistico di questi impianti, in particolare a terra, incontra crescenti opposizioni”, di cui occorre tener conto.

“Una transizione giusta deve esserlo dal punto di vista della distribuzione di costi e benefici (e co-benefici), e dal punto di vista procedurale con il coinvolgimento dei cittadini. Va affrontata e superata la divergenza tra l'urgenza della transizione e la necessità di coinvolgere territori e comunità”. Secondo Energia per l’Italia, “il dialogo deve essere istituzionalizzato e mediato da esperti, in un quadro in cui tutti gli attori devono essere consapevoli della necessità della transizione e del contributo che ogni territorio deve fornire, pur con capacità differenti, al quadro complessivo”.

Normative

Dal punto di vista legislativo, secondo gli autori del rapporto, “la problematica della tendenza da parte di molte Regioni di imporre divieti molto estesi a eolico e fotovoltaico utility-scale va risolta con un burden-sharing (una distribuzione degli oneri tra regioni, ndr) più direttivo verso le regioni da parte governativa, basato sulle necessità di sicurezza energetica e di rispetto degli impegni internazionali, coerentemente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6160/2025 del 14 luglio 2025 nella quale si chiarisce definitivamente che la materia della produzione energetica da fonti rinnovabili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato alla quale le Regioni non possono aggiungere ulteriori restrizioni, e si ribadisce il principio dell'interesse pubblico prevalente degli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili”.

Le imposizioni dall’alto però non possono essere soluzioni a un processo di cambiamento che può avvenire solo con la partecipazione di tutti. “Questo deve essere accompagnato da processi di compartecipazione delle comunità locali alla progettazione e agli utili generati dagli investimenti, peraltro già in parte presenti nella normativa attuale. Inoltre, le aree idonee non possono essere limitate al 2030, ma devono prevedere il pieno sviluppo al 2050”.

Come per altri aspetti, in Italia le regioni tendono ad andare in ordine sparso anche nella messa a terra della transizione. Secondo gli autori del rapporto, questa problematica è figlia del fatto che “l’Italia è uno dei pochi paesi UE, e unica tra i grandi paesi, a non avere una propria legge quadro sul clima. Un tale strumento normativo servirebbe per recepire gli aspetti della Governance regulation (EU)2018/1999, che ha introdotto i Piani Nazionali Energia e Clima (da cui il PNIEC italiano), le Long-Term Strategies, il dialogo multilivello con Regioni e Comuni e il quadro di reporting. Servirebbe inoltre per recepire la legge europea sul clima del 2021 coi suoi target intermedi al 2030 e di net-zero al 2050 e per definire un quadro finanziario e attuativo multi-annuale a cui ancorare il PNIEC e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)”.

Decarbonizzazione settore per settore

La lista di cose da fare è molto lunga e il rapporto ricorda che la decarbonizzazione presenta sfide specifiche da affrontare e risolvere in ciascun settore, dai trasporti all’industria pesante, dall’agricoltura al residenziale.

Oggi il parco edilizio nazionale ad esempio è molto inefficiente (spreca moltissima energia) e altamente dipendente dal gas come principale sistema di riscaldamento. Oltre a interventi di isolamento termico, la riqualificazione degli edifici (che non dovrà ripetere gli errori del Superbonus, sottolineano gli autori) deve puntare a liberarsi progressivamente dalle caldaie a gas, sostituendole dove possibile con pompe di calore elettriche, adatte a incontrare le esigenze non solo di riscaldamento di inverno, ma anche di raffrescamento d’estate, che con l’aumento delle temperature globali sarà un’esigenza sempre più pressante. “La riconversione energetica degli edifici darà lavoro ad un comparto industriale che conta numerose imprese produttrici di pompe di calore”, in Italia e in particolare anche in Veneto.

Infine, alla transizione energetica serve anche una comunicazione corretta e responsabile. “Non si parla abbastanza del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici, e quando se ne parla nei media non si spiegano le cause, non si nominano i responsabili, non si parla delle soluzioni, e in particolare della necessità della transizione energetica. (…) La comunicazione sul tema è in costante peggioramento, ed è in crescita lo spazio per opinioni contrarie che puntano su costi eccessivi, sulla revisione di tempi e obiettivi definiti ideologici”, conclude Energia per l’Italia. “Occorre ribaltare questa tendenza creando nuove alleanze tra scienza, media e portatori di interesse collettivo e fare leva su una comunicazione inclusiva. Si deve presentare la transizione energetica non solo come necessaria e non rimandabile, ma in quanto porta benefici tangibili e desiderabili. E per essere desiderabile, la transizione deve essere socialmente giusta, centrata su persone e comunità, oltre che informare correttamente e coinvolgere attivamente i cittadini”.