Il tarlo asiatico e la lunga battaglia per la salvaguardia degli alberi

Nell’osservare da vicino i tronchi degli alberi del vostro giardino, potrebbe esservi capitato di notare dei piccoli fori, non più grandi di un centimetro e mezzo, perfettamente circolari. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che potrebbe indicare la presenza di un ospite tanto silenzioso quanto indesiderato: il tarlo asiatico.

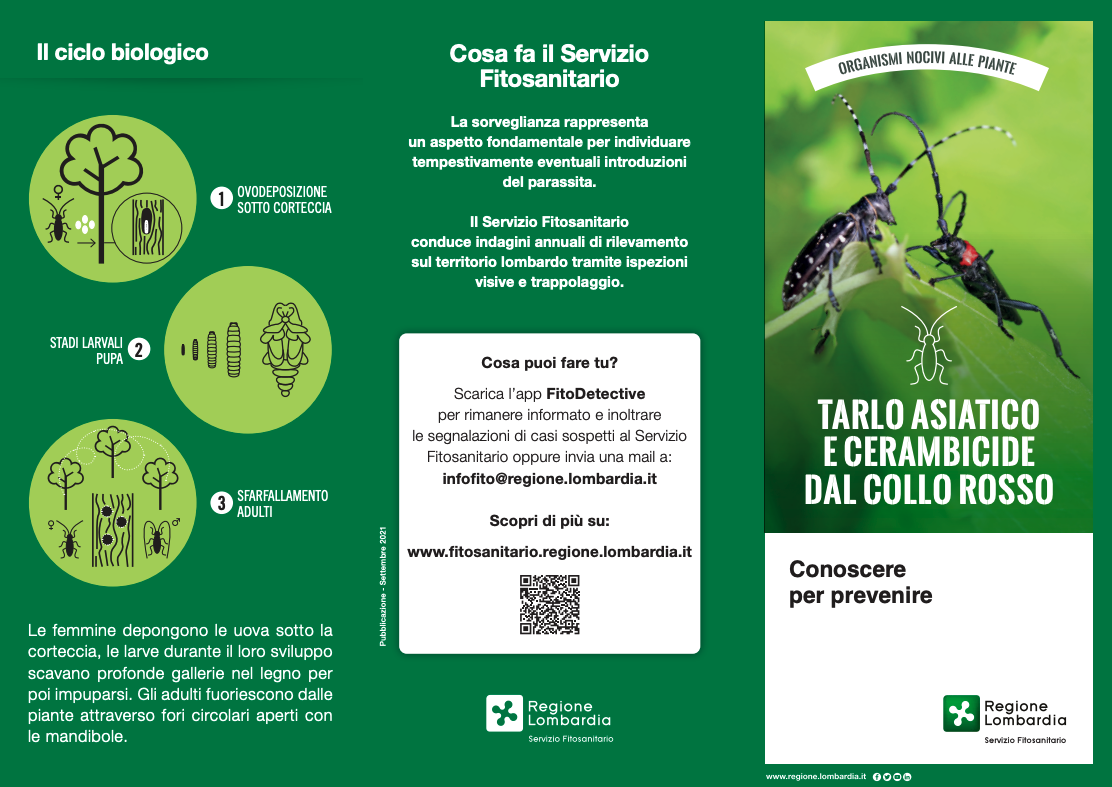

Lo conoscono bene gli abitanti di Veneto, Lombardia e Marche, cioè le regioni italiane in cui ci sono ancora focolai attivi di questo insetto. Il coleottero, i cui adulti, presenti sulla vegetazione da maggio a settembre, sono facilmente riconoscibili per la livrea nera con macchie bianche e le dimensioni comprese tra 25 mm (maschi) e 35 mm (femmine), risulta particolarmente dannoso per gli alberi.

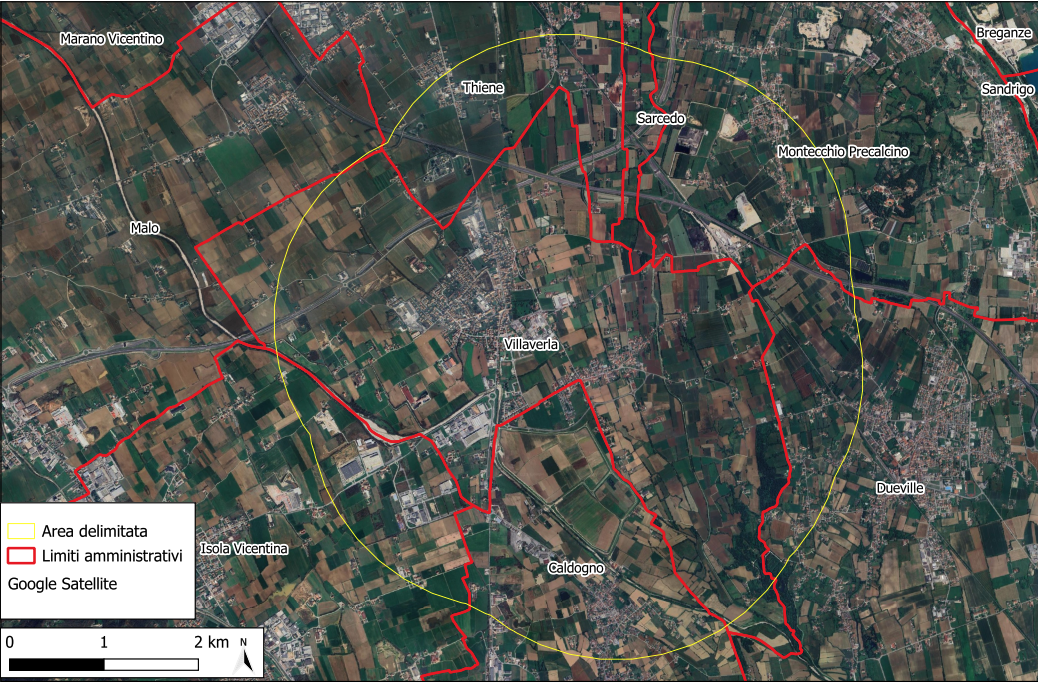

In Veneto, nell'agosto scorso è stato segnalato un sospetto ritrovamento del tarlo asiatico (Anoplophora glabripennis). Per questa possibile presenza, il Servizio Fitosanitario del Veneto ha iniziato da lunedì 27 ottobre un censimento delle piante all'interno di un'area del vicentino. In particolare sono coinvolti i comuni di Thiene, Villaverla, Sacendo, Dueville, Caldogno e Isola Vicentina. Questo censimento interesserà tutte le aree verdi, sia pubbliche che private e in particolare verranno analizzate piante di acero, ippocastano, ontano, betulla, carpino, cercidiphyllum, nocciolo, faggio, frassino, koelreuteria, platano, pioppo, salice, tiglio e olmo.

Nelle Marche invece sono assodati dei focolai ancora attivi di tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) nelle province di Fermo, Macerata, Ancona e Civitanova Marche. In tutti questi luoghi proseguono le attività di monitoraggio e abbattimento delle piante ospiti con zone infestate, zone sottoposte a contenimento, zone dov’è stato eradicato e zone cuscinetto.

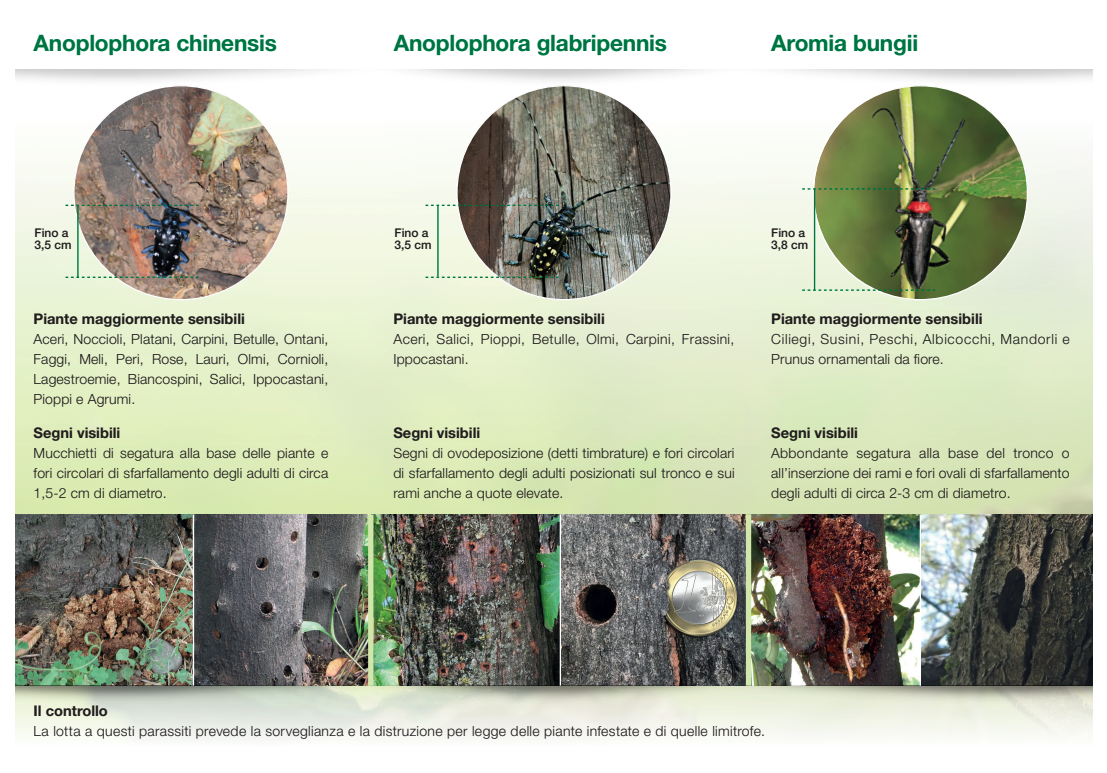

In Lombardia, invece, la situazione risulta più complessa. Come ci spiega Massimo Faccoli, professore di Entomologia forestale all’Università di Padova, oltre alle province di Brescia e Bergamo, anche in quella di Milano restano ancora attivi diversi focolai. Ma a rendere ancora più problematico il controllo della diffusione dell’insetto nella regione è la presenza, oltre ad Anoplophora glabripennis, di un’altra specie di tarlo asiatico, l’Anoplophora chinensis, o “tarlo cinese”.

“Mentre l’Anoplophora glabripennis si sviluppa nei tronchi e nei rami principali - spiega Faccoli -, Anoplophora chinensis colonizza anche le radici delle piante. Questo significa che quando viene trovata una pianta infestata, non basta tagliare il fusto, bisogna estirpare anche la ceppaia e l’apparato radicale. In ambiente urbano ciò comporta la rimozione di marciapiedi e pavimentazioni, con costi e difficoltà enormi”. Per questo motivo la Regione Lombardia porta avanti da oltre 15 anni un piano di eradicazione, senza essere però ancora riuscita a dichiarare la completa eliminazione della specie.

Ma perché si chiama tarlo asiatico?

Questo coleottero è originario del Sud-Est asiatico e, a partire dagli anni ’90, si è diffuso in numerose regioni del mondo a causa del commercio internazionale di imballaggi in legno, raggiungendo Nord America, Canada, Regno Unito e resto d’Europa, compresa l’Italia. Oggi rappresenta una vera e propria emergenza fitosanitaria a livello globale. Questo insetto, infatti, è capace di attaccare più di 200 specie diverse di alberi e, secondo alcune stime, le potenziali perdite economiche derivanti da un’infestazione su larga scala potrebbero superare i 670 miliardi di dollari, causando la scomparsa di circa il 35% degli alberi negli Stati Uniti. Un danno significativo, non solo dal punto di vista economico, ma anche paesaggistico e ambientale. Ma di che insetto si tratta e perché la sua diffusione è così difficile da contenere?

“Nel corso degli ultimi vent’anni si sono verificate numerose infestazioni riconducibili al tarlo asiatico, di cui Anoplophora glabripennis rappresenta la specie più diffusa e temuta”, spiega a Il Bo Live Massimo Faccoli. “Il coleottero appartiene alla famiglia dei cerambicidi e gli adulti possono raggiungere dimensioni notevoli, fino ai 4 centimetri e mezzo. Si tratta di una specie polifaga, capace cioè di attaccare piante molto diverse fra loro. Colpisce esclusivamente latifoglie, come betulle, pioppi, salici, aceri, olmi, una varietà davvero ampia se confrontata con altri insetti xilofagi, cioè quelli che si sviluppano all’interno del legno delle piante”.

Il tarlo asiatico trascorre la maggior parte della sua vita allo stadio larvale, scavando gallerie nei tronchi e nei rami più grandi. In questo modo interrompe la circolazione linfatica, indebolisce la struttura del legno e, nel tempo, provoca la morte dell’albero. Faccoli sottolinea che l’elevato potere distruttivo dell’insetto deriva, inoltre, dalla sua capacità di colonizzare anche alberi sani, soprattutto in ambienti urbani e periurbani come parchi e giardini, dove può diffondersi facilmente. Poiché lo sviluppo delle larve è fortemente legato alla temperatura, in condizioni più calde, il ciclo vitale si completa in un solo anno invece che in due. Pertanto anche i cambiamenti climatici possono avere un ruolo centrale nella diffusione della specie.

A causa dell’elevato rischio fitosanitario, l’Anoplophora glabripennis è stata inclusa nella lista degli organismi nocivi di quarantena rilevanti per l’Unione Europea del Regolamento (UE) 2019/2072 e inserita nella lista degli organismi da quarantena prioritari per le piante nel Regolamento (UE) 2019/1702.

Le azioni di contenimento

Ma cosa accade quando un albero viene attaccato dall’insetto? Quali misure vengono adottate per fermarne la diffusione? “Le specie da quarantena, come il tarlo asiatico, sono particolarmente dannose. Per questo motivo la Comunità Europea impone misure di contrasto rigorose, che prevedono il blocco del suo ingresso nei porti e, in caso di ritrovamenti sul territorio, l’eliminazione immediata attraverso protocolli di eradicazione”, spiega Faccoli. “Le normative prevedono che, quando viene individuata una pianta infestata, non venga abbattuto soltanto l’albero colpito, ma anche tutte le potenziali piante ospiti situate entro un raggio di 100 metri. In pratica, per ogni albero colonizzato dal parassita possono essere abbattute decine, talvolta centinaia di piante sane, semplicemente perché rientrano nell’area di rischio”.

In questi casi, come messo in evidenza nel report della Commissione Europea Overview report on Outbreaks and controls of Asian and Citrus longhorn beetles in the EU la tempestività gioca un ruolo fondamentale per prevenire diffusioni future. Così come la collaborazione da parte di cittadini e cittadine. Molte delle piante colpite si trovano infatti in proprietà private, nei giardini o nei parchi, dove l’intervento dei servizi fitosanitari è previsto per legge ma non sempre accolto con favore: “I servizi fitosanitari, che sono l'organo deputato all'applicazione dei programmi di contenimento, sono obbligati ad applicare questi protocolli, quindi a individuare, tagliare e distruggere le piante colpite. Può capitare che i singoli cittadini non siano felici di veder tagliare alberi a cui sono particolarmente affezionati” continua Faccoli. “Da questo punto di vista anche in passato l'Università ha giocato un ruolo fondamentale come organo di informazione e di diffusione dell'informazione scientifica nei confronti delle popolazioni, dei cittadini, per spiegare loro i rischi legati alle invasioni biologiche di parassiti definiti, appunto, ‘alieni’”.

Il vero prezzo da pagare

Oltre ai costi diretti causati dall’infestazione del tarlo asiatico, ci sono dei prezzi ancora più alti da pagare, quello paesaggistico e quello sociale: “Tagliare tutte le piante di una cittadina significa eliminare il suo patrimonio urbano - puntualizza Faccoli -. Questo chiaramente ha un impatto pesantissimo, anche sul valore degli immobili. Una casa affacciata su un viale alberato o su un parco vale di più di un’abitazione identica che si apre su un parcheggio o su un’area degradata”. La dimostrazione che la qualità ambientale determina anche la qualità della vita. E quando gli alberi scompaiono, scompare anche una parte della socialità. “Senza parchi e viali alberati - aggiunge il docente - mancano luoghi freschi e ombreggiati dove incontrarsi o passeggiare. È un danno che pesa più di quanto si pensi”.

La diffusione del tarlo asiatico in Italia

Negli anni, l’Italia è stata più volte teatro di infestazioni riconducibili al tarlo asiatico e gli ultimi focolai individuati nelle province di Vicenza, Brescia e Bergamo sono in realtà l’ultimo capitolo di una storia molto più lunga: la prima segnalazione documentata risale al 2007, in Lombardia, seguita dal Lazio nel 2008 e nel 2009 da quella di Cornuda, in provincia di Treviso. In quell’occasione, la collaborazione tra Regione Veneto, Università di Padova e servizi forestali e fitosanitari aveva permesso di raggiungere la completa eradicazione del focolaio. “Abbiamo impiegato nove anni per raggiungere l’obiettivo, di cui cinque basati sulla ricerca, il taglio e la distruzione delle piante colonizzate, poiché non esistono altre tecniche realmente efficaci contro questo insetto”, spiega Faccoli. “A questa fase è seguito un monitoraggio di quattro anni, durante i quali non sono stati più rilevati nuovi casi di infestazione. Solo in queste circostanze la normativa consente di dichiarare ufficialmente eradicata la specie”.

Secondo un articolo, pubblicato su Insects nel 2021 e di cui Faccoli risulta fra gli autori, in seguito al rilevamento di Cornuda, più di 36.000 alberi sono stati ispezionati e più di 2.000 abbattuti, con un costo delle operazioni stimato nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro, escluso il rimboschimento e il monitoraggio post-eradicazione.

Ma ci sono anche buone notizie: spiega Faccoli che nelle province di Cuneo e Torino, in Piemonte, le zone cuscinetto, ossia aree di sicurezza create attorno a un focolaio confermato di tarlo asiatico, con lo scopo di impedire la diffusione dell’insetto verso territori ancora indenni, sono state revocate nel 2025, dopo quattro anni consecutivi senza nuovi casi di infestazione. La situazione appare simile in Toscana, dove il focolaio individuato a Prato è stato ufficialmente dichiarato eradicato nel marzo 2025, dopo l’eliminazione dell’ultimo albero infestato nel febbraio 2022 e quattro anni consecutivi di monitoraggi con esito negativo.

La dimostrazione che la collaborazione tra enti pubblici, istituzioni e cittadini può fare la differenza. Tuttavia, per affrontare in modo duraturo questa minaccia, serviranno strategie di prevenzione più efficaci, controlli rigorosi sulle merci e una crescente consapevolezza collettiva. Proteggere gli alberi, del resto, significa tutelare anche il benessere e la qualità della vita nelle nostre città.