Trial clinici diseguali: la necessità di superare le sottorappresentazioni

Il percorso che ha portato allo sviluppo dei primi vaccini contro Covid-19 ha riacceso l'attenzione su un tema che coinvolge in modo più ampio i test sui farmaci che arrivano sul mercato: gli studi clinici tendono infatti a non garantire sufficiente rappresentazione a tutte le categorie di popolazione. Ad essere penalizzate sono in modo particolare le minoranze, ma anche sulla partecipazione femminile ci sono ancora molti progressi da compiere.

Il coinvolgimento di ogni gruppo dovrebbe avvenire con percentuali che rispecchino quelle della distribuzione demografica, sia perché le risposte possono variare a seconda delle tipologie di pazienti, sia perché una partecipazione trasversale potrebbe facilitare l’adesione alle campagne di vaccinazione o la fiducia nei confronti di un nuovo trattamento.

Nel caso dei vaccini contro Covid-19 si è registrato qualche sforzo in più rispetto al passato, anche attraverso aggiustamenti in corso d’opera che hanno in parte corretto la sottorappresentazione di alcuni gruppi di popolazione. Tuttavia gli scienziati hanno fatto notare che “neri, latini e nativi americani muoiono a causa del Covid-19 a tassi sproporzionati rispetto alla loro rappresentanza nella popolazione in più regioni degli Stati Uniti” e che per questo motivo i trial clinici devono garantire un’ampia partecipazione alle popolazioni più a rischio. Al contrario di quanto è accaduto, per esempio, nel caso di alcuni studi sul remdesivir.

Sul tema si era espresso qualche tempo fa anche Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive degli Stati Uniti, che in un’intervista alla Cnn aveva dichiarato di voler vedere “le minoranze iscritte agli studi sul vaccino contro il coronavirus a livelli almeno il doppio delle loro percentuali nella popolazione, perché il Covid-19 ha colpito quei gruppi in modo particolarmente duro”. Tradotto in numeri significa che neri o afro-americani, latini, nativi americani e nativi dell’Alaska avrebbero dovuto costituire oltre il 66% dei volontari che hanno preso parte ai trail clinici.

L'auspicio di Fauci non si è realizzato ma analizzando le caratteristiche dei partecipanti agli studi clinici dei vaccini contro Covid-19 sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna, dati che le stesse aziende hanno inserito nel dossier sottoposto alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza, si nota che qualche progresso verso una maggiore diversificazione è stato realizzato. Siamo però ancora lontani dall'abbattimento di tutte le barriere che storicamente portano alla sottorappresentazione delle minoranze nelle sperimentazioni di un nuovo farmaco e, più in generale, la strada verso il superamento delle disuguaglianze nell'accesso alle cure è ancora in salita. Il fatto le minoranze abbiano un rischio sensibilmente maggiore di contrarre il virus SARS-CoV-2 e di dover affrontare un decorso grave della malattia richiederebbe inoltre una riflessione approfondita sulle determinanti sociali che incidono sulla salute: molti afroamericani, ispanici e nativi americani sono impiegati nei settori essenziali dove non esiste possibilità di lavoro da remoto e spesso non hanno le stesse opportunità di accesso ai servizi sanitari.

Un’analisi dell’organizzazione non profit KFF, attiva nell’ambito del giornalismo legato ai temi della salute, ha messo a raffronto la composizione dei circa 258 milioni di statunitensi di età superiore ai 16 anni con quella dei volontari che hanno preso parte ai trial di Pfizer/BioNTech e Moderna per verificare se le percentuali si avvicinassero. Qualche precisazione è però necessaria: Pfizer ha reclutato partecipanti in tutto il mondo, di cui il 76.7% negli Stati Uniti, e Moderna ha testato il suo vaccino solo sulle persone di età superiore ai 18 anni.

I dati mostrano l’esistenza di una sovrarappresentazione dei bianchi in entrambi gli studi clinici. Le persone di colore, che nella popolazione generale costituiscono circa il 12,3%, rappresentano invece il 9,8% dei volontari di Pfizer e il 9,7% di quelli di Moderna. Si registra anche una minore presenza degli asiatici, mentre gli ispanici risultano coinvolti in una percentuale maggiore rispetto alla loro distribuzione demografica.

Entrambe le aziende hanno dichiarato di aver attribuito molta importanza alla diversificazione dei partecipanti e Moderna aveva anche rallentato le iscrizioni alla sperimentazione per cercare di ottenere una partecipazione più ampia.

La stessa Food and Drug Administration è impegnata in una serie di sforzi per incoraggiare una maggiore diversità nelle sperimentazioni cliniche. Sul sito dell’ente regolatorio statinitense si legge che “i partecipanti agli studi clinici dovrebbero rappresentare i pazienti che useranno i prodotti medici, anche se spesso non è così” e che “le minoranze razziali ed etniche sono sottorappresentate negli studi clinici”.

E' sempre l'Fda a spiegare perché i trial clinici che consentono di ottenere i risultati di sicurezza ed efficacia di un nuovo farmaco devono avere nella diversità dei partecipanti un punto imprescindibile. "L'esperienza ha mostrato che ci possono essere differenze rilevanti nel modo in cui persone di diversi gruppi rispondono a una terapia" e per questo "i soggetti arruolati in uno studio dovrebbero essere rappresentativi dei tipi di pazienti che potrebbero utilizzare il prodotto medico se è approvato o autorizzato". Il principio vale anche per l'età dei volontari, soprattutto perché dopo i 75 anni la partecipazione ai trail clinici è molto bassa.

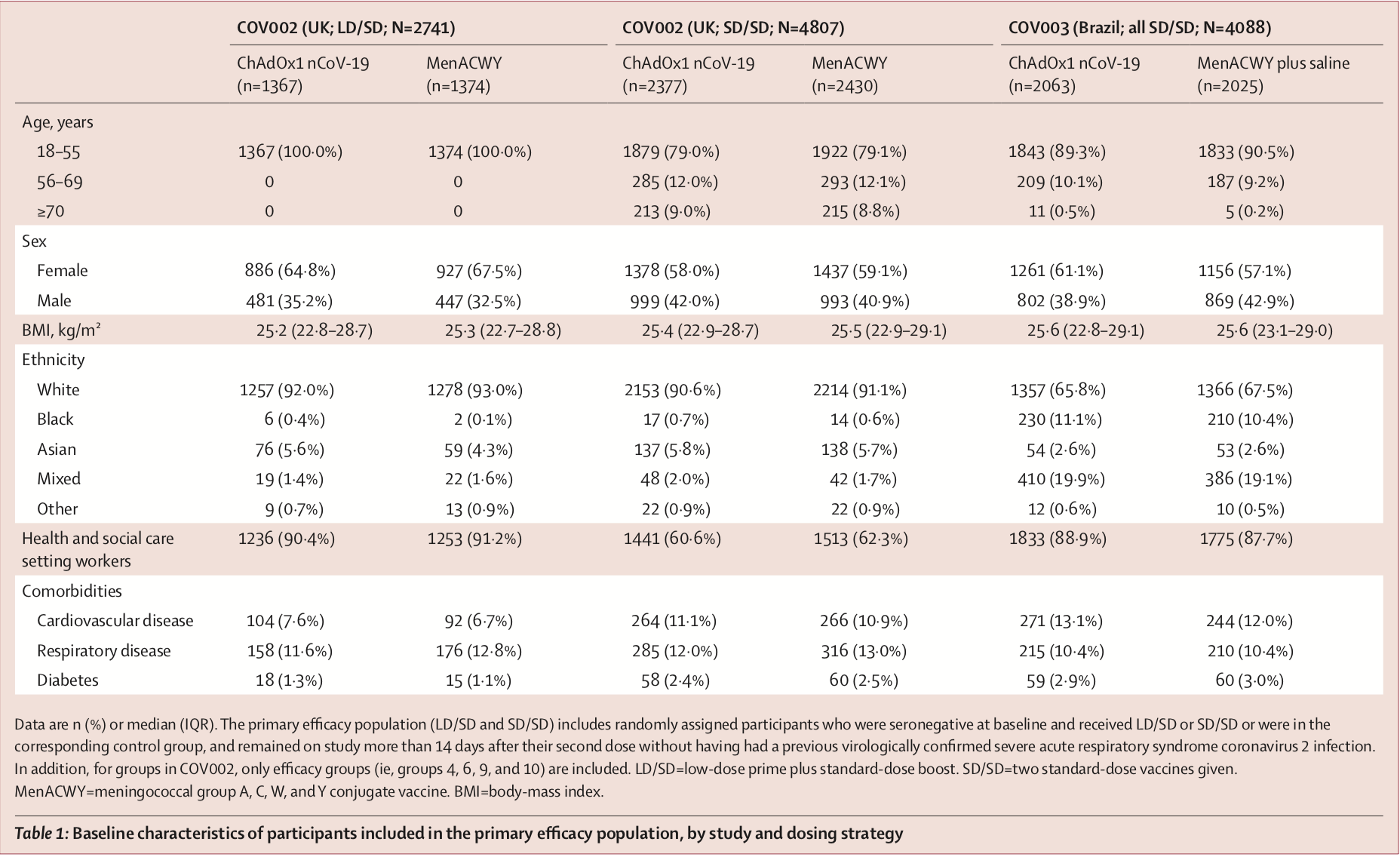

Quanto al vaccino di AstraZeneca, che come noto ha avuto uno sviluppo più travagliato e ha ottenuto il via libera dall'Ema ma non ancora dall'Fda, i dati pubblicati su The Lancet sono relativi alle sperimentazioni nel Regno Unito e nel Brasile: nel primo caso balza subito agli occhi la quasi totale assenza di partecipanti di colore e il limitato coinvolgimento di persone asiatiche (anche se va sottolineato che la composizione demografica della Gran Bretagna è diversa da quella degli Stati Uniti cui abbiamo fatto riferimento in precedenza), mentre in Brasile lo sbilanciamento verso i bianchi tende a ridursi.

Il problema delle disuguaglianze nella ricerca farmacologica riguarda anche la popolazione femminile: per molto tempo il maschile è stato lo standard di riferimento e in un documento la Commissione per l'etica della ricerca e la bioetica del CNR ricorda che "solo in anni recentissimi vi è stato un progressivo, reale riconoscimento delle differenze di genere in medicina, come testimoniato, ad esempio, dall’istituzione presso l’Organizzazione mondiale della sanità del Dipartimento Gender, Women and Health". Le recentissime acquisizioni della medicina personalizzata hanno contribuito a mettere in evidenza la necessità di un cambiamento di metodo ma una corretta considerazione delle differenze di genere sconta ancora notevoli difficoltà a partire dalla ricerca pre-clinca dove l'utilizzo di animali maschi è nettamente prevalente. Gli stereotipi iniziano infatti dal laboratorio e, come ha spiegato qualche tempo fa su Science Rebecca Shansky, portano, ad esempio, ad escludere i topi femmina in quanto si teme che le differenze ormonali portino a una variabilità che inficia sui risultati.

E quando si arriva alle sperimentazioni cliniche gli esperti del CNR sottolineano che "la non adeguata considerazione dell’importanza della presenza di femmine è purtroppo comune, particolarmente negli studi di fase 1, ovvero in quelli che valutano la dose massima tollerata", ma "tale sottorappresentazione è presente anche nelle successive fasi di studio clinico" e "lo stesso bias influenza anche le pubblicazioni scientifiche che assai spesso non differenziano i risultati ottenuti in rapporto al genere".

Dai dati relativi agli studi clinici sui vaccini di Pfizer e Moderna emerge uno squilibrio non molto elevato tra la partecipazione femminile e quella maschile, ma gli uomini rappresentano ancora la percentuale più alta all'interno del gruppo di volontari coinvolti nelle sperimentazioni. E questo non accade solo in ambito medico: come spiegano Emanuela Grigliè e Guido Romeo nel libro Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design, le discriminazioni partono dalla raccolta dei dati nei più svariati settori e portano allo sviluppo di prodotti, terapie, oggetti e soluzioni che corrispondono a una visione maschile del mondo.

Abbiamo affrontato l'argomento insieme a Walter Malorni, direttore scientifico del Centro per la Salute globale dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per capire le ragioni che portano alla persistenza di questo fenomeno e identificare alcune possibili soluzioni per una medicina meno diseguale e più attenta alle necessità e alle specificità di ogni gruppo di popolazione.

Intervista al professor Walter Malorni sulle disuguaglianze nella composizione dei trial clinici e nella ricerca farmacologica. Servizio e montaggio di Barbara Paknazar

"La questione della specificità e dell’appropriatezza dei trial clinici, ma anche della ricerca pre-clinica, è un problema molto complesso - introduce il professor Walter Malorni" che passa subito a spiegare come le prime semplificazioni delle variabili avvengano già negli studi in vitro "dove non viene tenuto in nessun conto se le cellule sono XX o XY" e dunque se la linea cellulare utilizzata provenga da animali femmine o da maschi.

"Il passo successivo è la sperimentazione in vivo su animali che avviene quasi sempre effettuata soltanto su esemplari maschi. L’eventuale arrivo alla fase clinica si suddivide a sua volta in diversi stadi: il primo prevede un dose finding, un accertamento della tossicità e della dose più indicata, e prevede l’arruolamento di circa venti persone. Anche una raccomandazione dell'Agenzia italiana del farmaco richiede esplicitamente di inserire le donne nei trail clinici, ma questa indicazione non viene seguita sufficientemente e ciò accade soprattutto nella fase 1 e nella fase 2 in cui il numero di soggetti, sia per i vaccini che per i farmaci, non consente di inserire molte variabili perché altrimenti non si otterrebbero dati abbastanza solidi", prosegue il direttore scientifico del Centro per la salute globale dell'università del Sacro Cuore di Roma.

"Bisogna tener presente che su migliaia di potenziali nuovi prodotti solo qualcuno arriva alla fase clinica e i costi di questo percorso si aggirano sui cento milioni di euro, quindi parliamo di un investimento importante", spiega il professor Malorni aggiungendo che "coinvolgere persone di diverso sesso e origini etniche aumenta le difficoltà nel raggiungimento di una adeguata solidità dello studio, a meno che a meno che non si aumentino i numeri totali dei partecipanti ma questo implica anche un incremento dei costi".

Il professor Malorni, che è stato anche direttore del Centro di riferimento per la medicina di Genere dell'Istituto superiore di sanità, ha poi ragionato sulle soluzioni che potrebbero rendere più appetibile per le aziende farmaceutiche l’inclusione di diversi gruppi di popolazione e di un maggior numero di donne. "Una possibilità, che è stata anche discussa in Aifa qualche anno fa, è quella degli incentivi economici: una strada che in concreto potrebbe tradursi nell’ipotesi di aumentare la validità di un brevetto per uno o due anni se la sperimentazione clinica viene effettuata anche sulle donne e sulle minoranze". E' però chiaro, precisa, che questo è nell'ottica della logica di mercato, ma "dal punto di vista di noi utenti o professionisti prevale una visione etica che vorrebbe che gli investimenti nella scienza avvenissero nel modo più corretto possibile: ci sono dei farmaci che vengono somministrati alle donne ma che provengono da una sperimentazione effettuata interamente su soggetti maschi, prima animali e poi umani".

E - aggiunge il docente - c’è un’altra questione che riguarda in modo specifico la pediatria. "Di solito gli stessi farmaci testati sugli adulti vengono somministrati ai bambini, soltanto con un dosaggio più basso. Se poi consideriamo che anche in età pediatrica ci sono differenze tra maschi e femmine vediamo che la questione diventa molto ampia".

Per ridurre le disuguaglianze nella ricerca farmaceutica "un ruolo importante può essere svolto a livello politico dalle agenzie regolatorie, a livello di costi occorre trovare il modo di facilitare questo tipo di studi e poi il terzo aspetto su cui puntare è tirare fuori il più possibile letteratura scientifica solida che spieghi il perché di questa necessità. I lavori scientifici sulla diversa risposta di uomini e donne ai farmaci sono già molti ma bisogna proseguire con il lavoro di sensibilizzazione degli stakeholders, siano essi clinici o ricercatori. Negli ultimi cinque anni le pubblicazioni sulle differenze di genere in medicina sono aumentate notevolmente in molte aree della ricerca biomedica, in altri settori invece non abbiamo ancora sufficienti conoscenze e non abbiamo gli strumenti necessari per capire perché alcune malattie colpiscono diversamente gli uomini e le donne", prosegue il professor Malorni.

Anche la pandemia da coronavirus ci sta mostrando evidenti differenze nel modo in cui l'organismo maschile e quello femminile rispondono al patogeno. "Gli uomini sono maggiormente a rischio di morte, eppure il long-Covid vale a dire il prolungamento degli effetti dell’infezione anche dopo la negativizzazione del paziente, è più frequente tra le donne. Detto in questi termini sono fotografie della realtà ma capirne le ragioni ci aiutarebbe a sviluppare in modo più appropriato farmaci, diagnostica e percorsi clinico-terapeutici".

Un altro insegnamento della pandemia è che "non esiste autarchia sulle infezioni e per questo la Global Health è diventata un riferimento di grande importanza. Tuttavia l’interazione tra i vari sistemi sanitari nazionali è molto scarso, anche nella stessa Unione europea. Ma c’è anche un problema di formazione dei medici e di informazione ai pazienti e ai cittadini. Da questo punto di vista riuscire a parlare alla popolazione esprimendo in maniera semplice concetti che sono spesso complicati è molto più importante di quanto io stesso abbia creduto in passato", afferma Malorni.

"L’esistenza di sacche di perplessità sui vaccini, sia in generale sia nello specifico contro Covid-19, ma anche tutte quelle cure alternative basate su storie e leggende sono fenomeni pericolosi e vanno analizzati con attenzione. Quello che possiamo cercare di fare è parlare con i cittadini ma un ulteriore elemento di complessità riguarda anche le diverse confessioni religiose e le relative abitudini alimentari e culturali". E qui basti pensare ai dubbi dei musulmani sulla possibilità che alcuni vaccini contengano gelatina di maiale come stabilizzante, ma anche agli interrogativi su come un farmaco studiato solo su occidentali possa interagire in presenza di regimi alimentari diversi.

"Le variabili sono davvero tante: considerarle tutte al momento è impossibile ma cercare di aggiungerne qualcuna potrebbe essere fattibile", conclude il professor Malorni