Vent’anni di sorvoli marziani: la lunga avventura di Mars Reconnaissance Orbiter

Una delle centinaia di foto scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter. Foto: Nasa/Università dell'Arizona

Il 12 agosto 2025 ricorre un compleanno speciale per l’esplorazione planetaria: esattamente vent’anni fa, alle 13:43 UTC, un razzo Atlas V-401 si staccava dalla rampa di Cape Canaveral con a bordo Mars Reconnaissance Orbiter, la sonda che più di ogni altra ha rivoluzionato la nostra percezione di Marte. Pensata, all’epoca, come una missione dalla durata massima di cinque anni, nessuno avrebbe immaginato che la sonda sarebbe diventata un pilastro scientifico, tecnologico e logistico destinato a rimanere operativa per oltre due decenni, con quasi 100.000 orbite completate, più di un petabit di dati inviati a Terra e un’eredità che ancora alimenta progetti futuri come il Mars Sample Return e, in prospettiva, le missioni umane.

Dall’idea al lancio: la genesi di un orbiter multitasking

Nell’inverno del 2000 il Jet Propulsion Laboratory (JPL), fresco del successo di Mars Global Surveyor, propose alla NASA un nuovo avamposto scientifico. L’obiettivo era ambizioso: realizzare una piattaforma che coniugasse tre esigenze allora separate: telerilevamento ad altissima risoluzione, studio dell’atmosfera e sottosuolo marziano e, soprattutto, servizio di telecomunicazione a banda larga per la flotta di rover e lander in arrivo negli anni successivi. Il programma Follow the Water (con una citazione ad Alice) guidava la filosofia progettuale: per capire la storia climatica e valutare l’abitabilità del pianeta bisognava inseguire ogni possibile traccia d’acqua che potesse essere analizzata sulla e sotto la superficie del pianeta.

Quando, a fine 2001, la NASA approvò la fase preliminare di studio, gli ingegneri fissarono requisiti severi: sarebbero serviti un telescopio capace di distinguere dettagli di trenta centimetri dalla quota orbitale, un radar a penetrazione del suolo sensibile a strutture di pochi metri e una struttura progettuale sufficientemente robusta da reggere anni di aerofrenaggio, rollii di assetto estremo e temperature che oscillano di 300 gradi tra lato in luce e lato in ombra. Lockheed Martin ottenne il contratto per la costruzione della navicella; il Jet Propulsion Laboratory si occupò dell’integrazione di sistemi e del controllo missione; i principali laboratori universitari statunitensi, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, contribuirono agli strumenti scientifici.

Il veicolo, dal peso di 2.180 kg al lancio, divenne una sorta di ufficio viaggiante in orbita marziana: tre pannelli a nido d’ape in grafite e alluminio per l’elettronica, un’antenna parabolica di tre metri capace di trasmettere in banda Ka, due serbatoi da 1.000 litri di idrazina (il propellente) per la manovra di inserzione e una batteria di sensori stellari per il puntamento fine. Dopo una crociera di sette mesi e mezzo, il 10 marzo 2006 una lunga accensione del motore principale frenò la sonda abbastanza da farsi “catturare” dalla gravità marziana. Nei mesi successivi, oltre quattrocento passaggi radenti nell’atmosfera, a meno di cento chilometri di quota, dissiparono l’energia orbitale attraverso complesse operazioni di aerofrenaggio, e portarono MRO nella sua attuale orbita quasi circolare di 255 × 316 km, che viene completata ogni 112 minuti.

La strumentazione: un osservatorio completo in miniatura

Il cuore dei successi scientifici di MRO è la sua suite di otto payload, ognuno con una storia di eccellenza tecnologica.

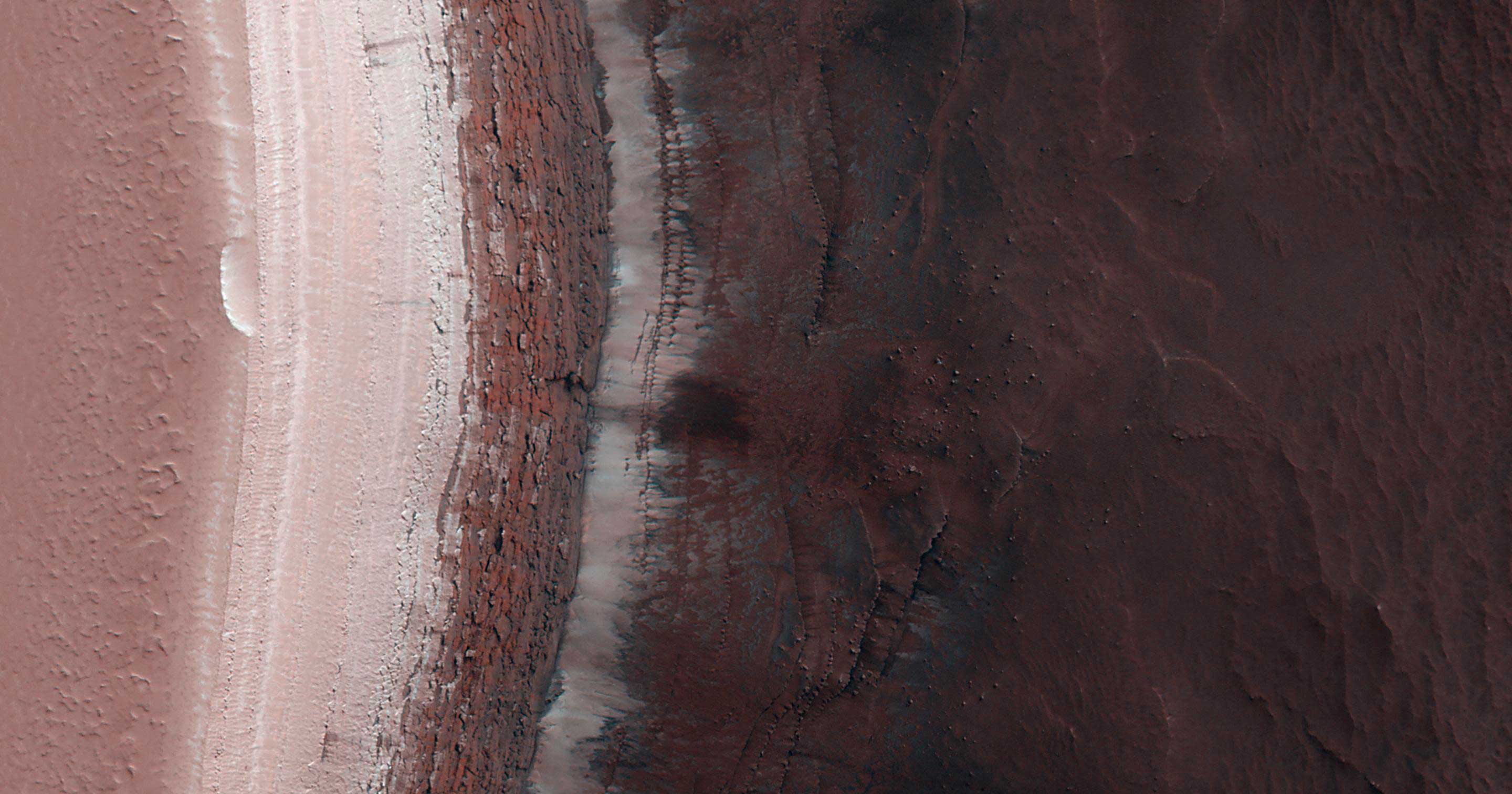

La protagonista assoluta è HiRISE, la High-Resolution Imaging Science Experiment, progettata all’Università dell’Arizona e costruita da Ball Aerospace: un telescopio riflettore da mezzo metro che, grazie a 12 sensori CCD, restituisce immagini a 0,3 metri per pixel. HiRISE è la lente d’ingrandimento che ha permesso di seguire, fotogramma dopo fotogramma, la discesa di Phoenix e Perseverance, di sorvegliare i rover mentre avanzavano tra dune e crateri e di mappare valanghe di anidride carbonica che si staccano dalle scarpate polari.

Il ghiaccio fotografato dallo strumento HiRISE al Polo Nord di Marte. Foto: NASA/Università dell'Arizona

Accanto alla telecamera ad altissima risoluzione lavora CTX, una camera contestuale con una risoluzione di sei metri per pixel, prodotta da Malin Space Science Systems: è l’occhio panoramico che inquadra i paesaggi su cui poi HiRISE va a fare “zoom”. Della stessa azienda è anche MARCI, una camera grandangolare a colori che fotografa quotidianamente l’intero disco marziano, permettendo di stilare veri e propri bollettini meteo e di monitorare l’evoluzione delle tempeste di polvere che flagellano in modo ricorrente Marte.

Sul fronte spettroscopico opera il sofisticato CRISM, realizzato dall’Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University. Con i suoi 544 canali dal vicino infrarosso al rosso estremo ha firmato alcune delle scoperte mineralogiche più famose dell’ultimo ventennio, dalla presenza di carbonati nella regione di Nili Fossae ai fosfati idrati sparsi nelle antiche piane alluvionali.

Per scandagliare l’atmosfera entra in gioco MCS, il Mars Climate Sounder sviluppato al JPL: un radiometro che scompone l’aria marziana in “fette” verticali di cinque chilometri, ricostruendo profili di temperatura, polvere e vapore acqueo fino a 80 chilometri di quota. È grazie a MCS se oggi disponiamo di serie storiche che spiegano come le grandi tempeste globali – come quella del 2018 che “accecò” il rover Opportunity – ridistribuiscono calore e particolato intorno al pianeta.

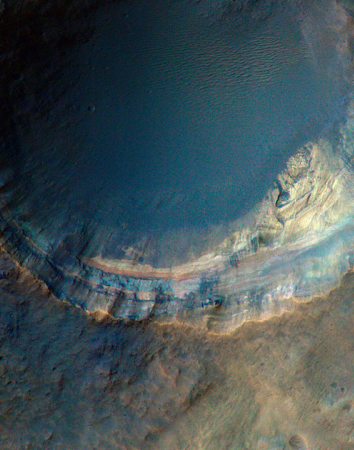

Due crateri di Marte: Aram Chaos e Terby. Entrambi caratterizzati da depositi sedimentari. Foto: NASA/Università dell'Arizona

Le profondità marziane sono invece il regno di SHARAD, il radar a penetrazione del suolo ideato all’Università La Sapienza di Roma e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Trasmettendo impulsi tra 15 e 25 MHz, SHARAD legge discontinuità dielettriche fino a un chilometro di profondità, con una risoluzione verticale di 15 metri. Nel 2023 il team ha introdotto manovre cosiddette di Very Large Roll – rotazioni di 120 gradi dell’intera sonda – per aprire un “corridoio radio” privo di ostacoli fra antenna e superficie, ottenendo così misurazioni più precise. echi fino a dieci volte più potenti e rivelando i volumi di ghiaccio nascosti nei depositi di Medusae Fossae.

A completare il pacchetto ci sono Electra, il transponder UHF che funge da ponte dati per i rover, e KaTE, l’esperimento di telecomunicazioni in banda Ka che garantisce operazioni di download a 6 Mbit/s negli allineamenti migliori. Questi due sistemi, nati come payload tecnologici, hanno trasformato MRO in una vera torre di controllo orbitale: più del 60% dei dati raccolti da Curiosity e il 40% di quelli di Perseverance passano ancora oggi attraverso l’orbiter.

Leggi anche: Una corsa allo spazio con meno fondi. La NASA e il taglio del budget

Una cronaca scientifica che inizia con il ghiaccio

Fin dal primo anno di lavoro, MRO ha riscritto la carta dei ghiacci marziani. SHARAD ha sezionato la calotta nord, disegnando una torta a strati dove alternanze di polvere e acqua narrano cicli climatici simili alle ere glaciali terrestri. Nel 2009 HiRISE individuò crateri d’impatto “freschi” che avevano scoperchiato lastre di ghiaccio puro a pochi decimetri di profondità, rivelando risorse idriche accessibili ben al di fuori delle regioni polari.

Tempeste globali e nuvole di anidride carbonica

La lunga presenza in orbita ha permesso a MRO di seguire in time-lapse fenomeni climatici che si presentano solo ogni decennio. Grazie a MCS e MARCI la tempesta di polvere del 2018, la più vasta osservata in epoca moderna, è stata documentata giorno per giorno: si è capito, ad esempio, che l’ascesa delle particelle fino a cinquanta chilometri amplifica l’effetto serra, riscaldando gli strati superiori e innescando un “motore” atmosferico che può restare attivo per mesi. Sempre le osservazioni combinate di MCS e HiRISE hanno rivelato bufere di neve carbonica sopra i poli in pieno inverno, un processo che contribuisce a cicli stagionali ancora in parte da decifrare.

Un radar che guarda avanti: i rollii da 120 gradi

Con il passare degli anni gli strumenti hanno mostrato l’usura del tempo, ma gli scienziati sono riusciti a rispondere con ingegnose strategie. L’esempio più spettacolare è la serie di Very Large Roll adottata dal 2023: ruotando la sonda di un terzo di giro, i tecnici hanno eliminato le interferenze strutturali che attenuavano gli echi radar. Il guadagno, misurato fino a 14 dB, ha permesso di attraversare mezzo chilometro di sedimenti e scoprire strati carichi di ghiaccio in località mai esplorate.

Colonna portante delle telecomunicazioni marziane

Oltre alla scienza pura, MRO ha svolto un ruolo silenzioso e decisivo: senza i suoi relay, i rover di superficie avrebbero dovuto consumare preziosa energia per collegarsi direttamente con la Terra, riducendo il tempo dedicato alle osservazioni. Electra, lavorando nella finestra UHF, garantisce passaggi quotidiani da due a cinque minuti, sufficienti a scaricare decine di megabit di dati e caricare le sequenze di comando. Con la banda Ka, in assetti favorevoli, la sonda riesce a spedire verso la Terra oltre 400 gigabit in un solo giorno.

Il presente e il domani di una veterana

Secondo le stime della NASA pubblicate nel giugno 2025, la sonda dispone ancora di circa un terzo del propellente originario. A meno di problemi tecnici futuri, in queste condizioni MRO potrà sostenere le comunicazioni del Mars Sample Return e fungere da occhi per i corridoi di discesa delle prime missioni con equipaggio, quando e se saranno pronte.

A vent’anni dalla sua partenza, la Mars Reconnaissance Orbiter incarna il concetto di “missione vivente”: un laboratorio che evolve con le domande degli scienziati e, nonostante l’anagrafe, continua a sorprendere con capacità che nessun altro veicolo spaziale possiede. Il suo contributo non è limitato al passato: dallo scouting dei siti di perforazione all’anticipazione delle tempeste globali che potrebbero minacciare le future missioni con equipaggio umano, MRO rimane la bussola per ogni nuova avventura marziana. Se un giorno vedremo un equipaggio umano atterrare in una valle ricca di ghiaccio, al riparo dai venti polari, sarà anche grazie alla pazienza di questa sentinella d’alluminio e grafite che, invece di fermarsi al traguardo dei cinque anni, ha scelto di trasformare la propria storia in un ponte verso il futuro.