Una corsa allo spazio con meno fondi. La NASA e il taglio del budget

Il Kennedy Space Center della NASA. Foto: NASA

C’era una volta la NASA. Quella da cartolina, scientificamente all’avanguardia e anche un po’ sotto steroidi per via della guerra fredda e dello scontro sul predominio spaziale con l’Unione Sovietica. Quella delle missioni Apollo, del primo allunaggio, dell’esordio dello Space Shuttle, delle centinaia di missioni scientifiche sullo spazio e non solo.

C’era una volta perché, nonostante le grandi ambizioni – quali il ritorno sulla Luna e la missione umana su Marte – e i proclami della politica statunitense, la National Aeronautics and Space Administration rischia di subire il peggior taglio al bilancio dalla sua fondazione. A una situazione già critica, in potenza, si aggiunge poi un altro tassello preoccupante: la fuoriuscita anticipata di personale causata dai programmi di snellimento degli organici voluti dalla Casa Bianca.

Il taglio del budget

A parlare è il documento di proposta di finanziamento per l’anno 2026 con un taglio lineare che ha messo in allarme il mondo scientifico per le conseguenze che potrebbe avere, se confermato dal Congresso americano. Gli analisti, come Casey Dreier, responsabile delle politiche spaziali per The Planetary Society, parlano di una “minaccia storica alla stessa esistenza della NASA”.

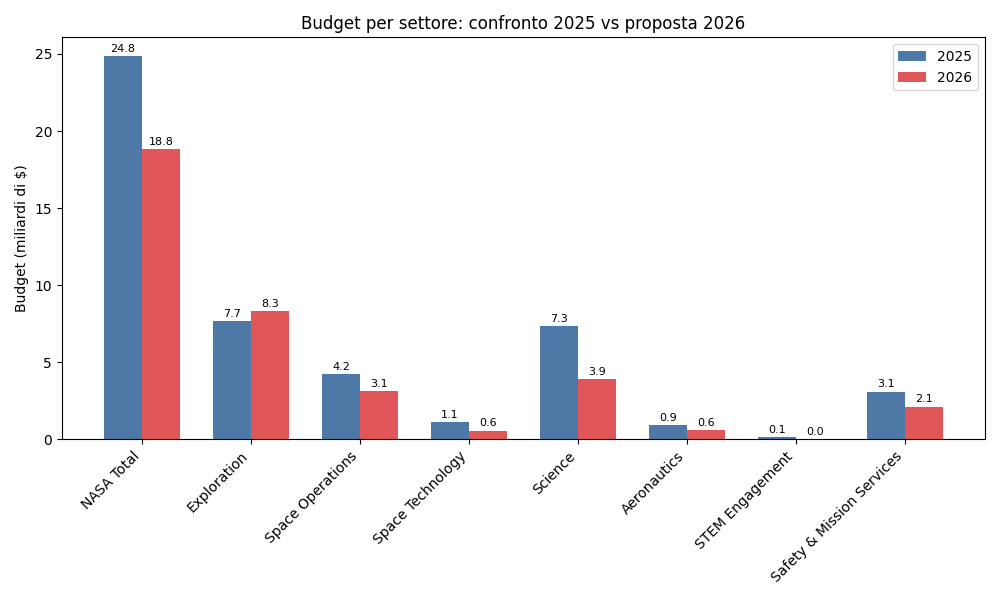

I numeri confermerebbero questi timori: il budget del 2026 prevede un finanziamento pari a poco più di 19 miliardi di dollari (18,809 per la precisione). Già il confronto con i fondi del 2025 appare impietoso. Lo scorso anno la NASA aveva ricevuto quasi 25 milioni di dollari (24,838): il taglio lineare in un anno è di 6 miliardi di dollari, pari a una variazione di -24,3%. Abbastanza da far tremare i responsabili della NASA.

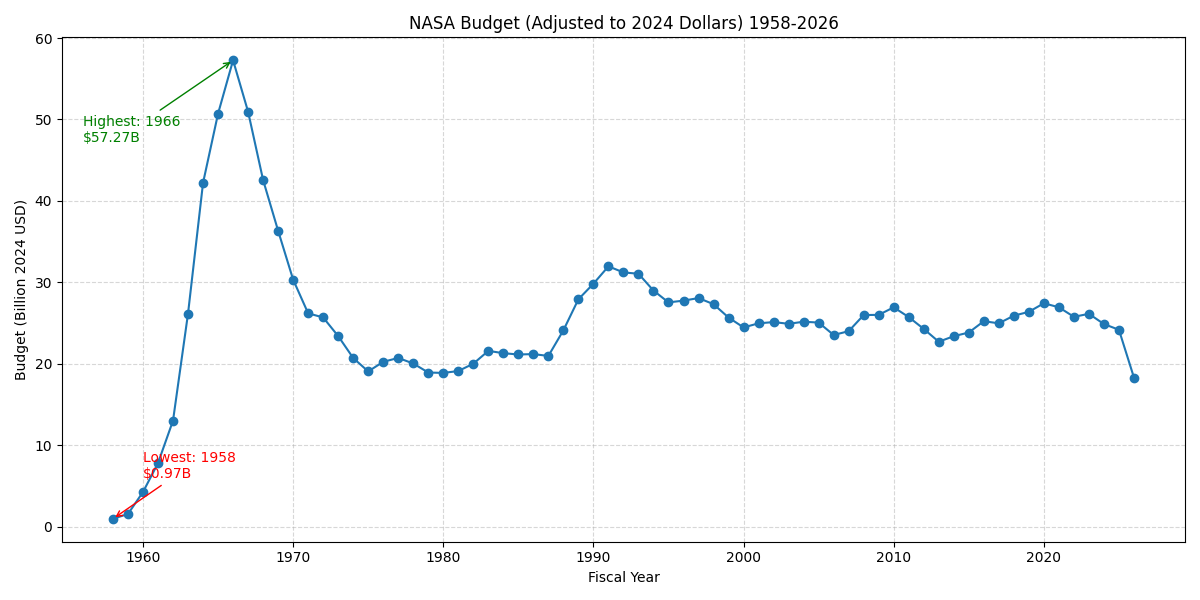

Il peggior bilancio di sempre

La NASA è stata fondata nel 1958 dall’allora presidente Dwight Eisenhower per contrastare lo strapotere sovietico nella corsa allo spazio. Ecco, il bilancio del 2026 – aggiornato per i tassi di inflazione – è il più basso dal 1961. Per intenderci: 64 anni fa nessun astronauta o cosmonauta aveva ancora volato nello spazio; lo scimpanzé Ham non era ancora partito; il progetto Mercury che poi avrebbe mandato i primi americani oltre l’atmosfera terrestre era appena iniziato: il progetto Apollo era ancora tutto da inventare; non esistevano velivoli spaziali, né telescopi spaziali, tantomeno missioni scientifiche per lo studio della Terra. Quella era la NASA del 1961. Questa la NASA del futuro prossimo 2026 con il programma Artemis per la Luna, con telescopi spaziali in orbita, missioni congiunte internazionali, il sostentamento della ISS e di centinaia di esperimenti scientifici relativi allo spazio in essere. Due situazioni storiche imparagonabili ma “accomunate” da un budget, fatti i dovuti rilievi, simile.

E non è l’unico elemento negativo: il taglio del 24% rappresenta anche la riduzione netta più drastica, in un anno, mai subita dall’ente spaziale americano. Rimanendo in termini di paragoni, nemmeno la dismissione del programma Apollo, negli anni Settanta del secolo scorso, comportò un provvedimento così netto.

Settore per settore: l’area più colpita è la ricerca scientifica

Conviene iniziare dall’unico programma che non ha avuto ripercussioni e, anzi, ha ricevuto una proposta di aumento. Si tratta del settore exploration, dedicato alle missioni che dovrebbero partire dalla Luna e dirigersi verso Marte. Questo è l’unico caso in cui il budget a disposizione è cresciuto dell’8,4% rispetto al 2025.

Una vera e propria falce si abbatte invece sul settore più bersagliato, cioè quello relativo alla ricerca scientifica: il taglio è pari al 46,7% rispetto al 2025. Si tratta di un vero e proprio dimezzamento che colpisce tutte le aree di ricerca: le scienze terrestri, quelle planetarie, l’astrofisica, lo studio del Sole e le scienze biologiche e fisiche. Tutto tagliato.

Scende del 48,3% anche l’investimento sulle tecnologie spaziali. Come a dire: cerchiamo di andare su Marte (e prima sulla Luna), ma facciamolo con un cavallo zoppo, visto che tagliare le tecnologie spaziali significa abdicare allo sviluppo delle innovazioni in campo aerospaziale e mettersi (ancora di più, nelle mani dei privati).

Le riduzioni di budget proseguono anche per le space operations (-25,8%), vale a dire il settore che si occupa delle missioni in orbita bassa terrestre.

Il caso sicurezza e STEM engagement

Due settori meritano di essere citati a parte, perché significativi, ancora di più, del clima anti-scientifico che aleggia su tutta l’amministrazione degli Stati Uniti. La proposta della Casa Bianca prevede un taglio del 31,5% nel settore della safety, security and mission services. Si tratta del comparto che si dedica al supporto operativo alle più disparate missioni da un punto di vista tecnico e, soprattutto, della sicurezza. L’eliminazione di un terzo delle risorse a un ambito così strategico ha sollevato non poche critiche, ponendo l’accento sulle aumentate probabilità che si possano sviluppare incidenti (che quando si parla di NASA non sono mai delle sciocchezze).

Infine, ma non in ordine di importanza, la Casa Bianca ha totalmente cancellato il programma STEM engagement. Di fatto, se la voce venisse confermata, sparirebbe il finanziamento a tutte le iniziative educative e divulgative legate all’agenzia spaziale americana.

Il rischio del sorpasso

Si potrebbe quasi dire, citando lo slogan principale di Trump: “Make America great again”, ma non nello spazio. E non è uno scherzo. Al netto di cercare di comprendere i corto circuiti che ci possono essere tra le dichiarazioni del presidente americano sulla corsa allo spazio e il ruolo strategico che esso ricopre, un taglio così drastico del programma di finanziamento pubblico potrebbe mettere a rischio quella che è considerata da sempre come la prima potenza (in soldi e tecnologia) mondiale nell’esplorazione spaziale. Certo, le spinte alla privatizzazione del settore è in corso da tempo, anche e soprattutto negli Stati Uniti, ma diminuire così tanto il potere d’acquisto della NASA potrebbe rivelarsi un autogol di non poco conto. D’altra parte, secondo gli ultimi rapporti dell’ESA, gli USA hanno già perso un primato: non sono più, per gli investimenti privati nel settore aerospaziale, al primo posto al mondo, scalzati da Europa e Cina. E pensare che la NASA venne fondata proprio con l’obiettivo di portare al trionfo gli Stati Uniti dopo le scottanti sconfitte dello Sputnik 1 (il primo satellite sovietico in orbita) e del primo cosmonauta nello spazio (Yuri Gagarin).

Leggi anche: Space economy: sorpasso Europa-Cina negli investimenti privati

Il capitolo personale

Come se non bastasse, il quadro negativo che aleggia sulla NASA si appesantisce di un altro capitolo, relativo al personale. Facendo seguito al programma di dimissioni differite, fortemente voluto dall’amministrazione Trump, la NASA sta per perdere circa il 20% della sua forza lavoro. In numeri: l’agenzia passerebbe dagli attuali 17.800 dipendenti a 14.000. Un turnover così elevato e improvviso, unito alle proposte di taglio analizzate poco sopra, hanno acceso le proteste, partite proprio da un folto gruppo di dipendenti ed ex lavoratori della NASA, preoccupati per le sorti della loro azienda. Insieme hanno firmato e pubblicato la Voyager Declaration. Nel testo c’è la ferma opposizione alla riduzione del personale, la grande preoccupazione per i rischi alla sicurezza delle missioni NASA e dei suoi partecipanti, la critica alla chiusura forzata di missioni già finanziate e ancora in corso d’opera. La dichiarazione è stata firmata da oltre 380 persone.

Uno sguardo alle passate iniziative di Trump

Croce e delizia: il presidente americano deve vedere lo spazio come una specie di campo giochi, a giudicare dai cambi di posizione tra la sua prima comparsata alla Casa Bianca e il suo secondo mandato.

Nei suoi primi quattro anni da presidente (dal 2017 al 2020), Trump firmò, infatti, una serie di direttive spaziali che imposero una chiara direzione alla NASA.

Nel 2017, la Space Policy Directive-1 - Reinvigorating America’s Human Space Exploration Programrilanciava, di fatto, la corsa allo spazio della NASA, chiedendo all’ente di riprendere la ricerca per portare nuovamente gli astronauti oltre l’orbita bassa della Terra, proiettandoli verso la Luna e poi verso Marte. Nel 2018 venne firmata la Space Policy Directive-2 - Streamlining Regulations on Commercial Use of Space, attraverso cui vennero riviste e aggiornate molte norme relative al commercio spaziale e alla posizione degli Stati Uniti.

Controversa fu, infine, la Space Policy Directive-4 - Establishment of the United States Space Force con cui Trump, in pompa magna, incaricava il governo di proporre al Congresso l’istituzione del sesto ramo delle forze armate, interamente dedicato alla sicurezza dello spazio. Nell’anno 2025, fatti salvi gli aspetti legati all’esplorazione con equipaggio umano di Marte, pare - invece - che l’interesse per lo spazio e per la NASA di Trump viaggi su binari decisamente opposti.

Certo, la NASA – nel corso della sua storia – è sempre stata soggetta ai malumori e alle stravaganze dei presidenti di turno, ma dalla sua esistenza non aveva ancora ricevuto un trattamento così smaccatamente mirato a ridurne il funzionamento operativo.

C’è ancora tempo: la proposta non è ancora stata convertita in budget concreto, ma visti i numerosi tagli in altri settori scientificamente strategici (tra tutti, quelli legati al cambiamento climatico) ci sono ben poche rassicurazioni in materia. La speranza resta quella di un ripensamento dell’ultima ora o del successo delle proteste in atto per far cambiare idea all’inquilino della Casa Bianca. Altrimenti, il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno orribile della National Aeronautic and Space Administration, decisamente lontano dai fasti del passato e dai budget miliardari delle missioni Apollo che l’hanno resa celebre nell’immaginario collettivo. Altro che seconda corsa allo spazio, perlomeno nel reparto pubblico americano.