Le zone umide, un patrimonio da preservare e non da distruggere

Modificate, colmate, bonificate, cancellate per far posto a coltivi e terreni edificabili. Consumate dal cambiamento climatico, inquinate, deturpate. La storia delle zone umide, paludi e acquitrini, è per lo più la storia della loro negazione. Un paradigma che dal 1997, ogni 2 febbraio, il World Wetland Day cerca di spezzare.

Sono passati 50 anni dal 2 febbraio 1971. Da quando, per la prima volta, le aree umide sono state ufficialmente riconosciute come luoghi di vitale importanza, da proteggere. Cinquanta anni fa, in Iran, sulle sponde del Mar Caspio – ora minacciato dal cambiamento climatico – i rappresentanti di sette paesi firmavano la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, nota in tutta il mondo come Convenzione di Ramsar.

Oggi le Parti contraenti – ovvero i paesi firmatari – sono diventate più di 170, le aree umide protette sono oltre 2000 e coprono oltre 2 milioni di ettari. Ma, oggi più che mai, alla domanda “perché proteggere le aree umide?” dobbiamo saper rispondere. Con le parole e con i fatti.

Le parole

Laghi, torbiere, fiumi e foci, stagni e prati allagati, lagune e saline, paludi e aree litoranee, bacini naturali o artificiali: Ramsar ha avuto il merito di dare per la prima volta un nome univoco a queste aree. Sono tutte zone umide, che siano «permanenti o temporanee, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, comprese anche le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri». Le zone umide sono contraddistinte dalla presenza di acqua e da una ricca vegetazione acquatica, importanti per la sosta e la riproduzione di moltissime specie di uccelli.

Sono hotspot di biodiversità: tra gli uccelli a rischio di estinzione, ad esempio, 146 specie dipendono dalle zone umide, senza contare le specie di anfibi, rettili, pesci e insetti e altri invertebrati che dipendono da questi ambienti.

Ma soprattutto le zone umide ci forniscono servizi ecosistemici essenziali, tanto più in tempi di cambiamenti climatici: come la regolazione dei fenomeni idrogeologici, la depurazione delle acque, il controllo dell’erosione, la tutela della biodiversità, l’assorbimento di anidride carbonica. In queste poche righe ci sarebbero già sufficienti motivi per proteggerle, senza contare che ci forniscono cibo (dalla pesca alla produzione di sale), servizi turistici e servizi culturali.

Breve storia delle aree umide

Quello con le zone umide è un rapporto di amore-odio, che va avanti da migliaia di anni. Le civiltà sono nate in culle ricche d’acqua, tra fiumi, meandri, zone paludose e grandi delta: dall’America all’Asia. In Medio Oriente, tra il Tigri e l’Eufrate si trova la “terra in mezzo ai fiumi” più famosa del mondo, oggi sconquassata da guerre e guerriglie. Dall’altra parte della mezzaluna fertile, in Egitto, già 4000 anni fa si aspettava la piena del Nilo che depositava sui campi il prezioso limo. E poi la Cina con la valle del Fiume Giallo; il Mesoamerica con l’Usumacinta e il Rio Grande de Santiago; e il Pakistan e il Punjab (letteralmente “terra dei cinque fiumi”) con l’Indo: le zone umide sono state protagoniste della storia dell’umanità. Un paradiso terrestre, ricco d’acqua potabile, navigabile, ricco di cibo – dove cacciare e pescare. Dove vivere, abitare e coltivare, governando le acque: imbrigliandole e bonificando per ricavarne suolo da arare o su cui costruire. Fino a trasformare il paradiso in un deserto, facendo sparire del tutto alcune zone umide.

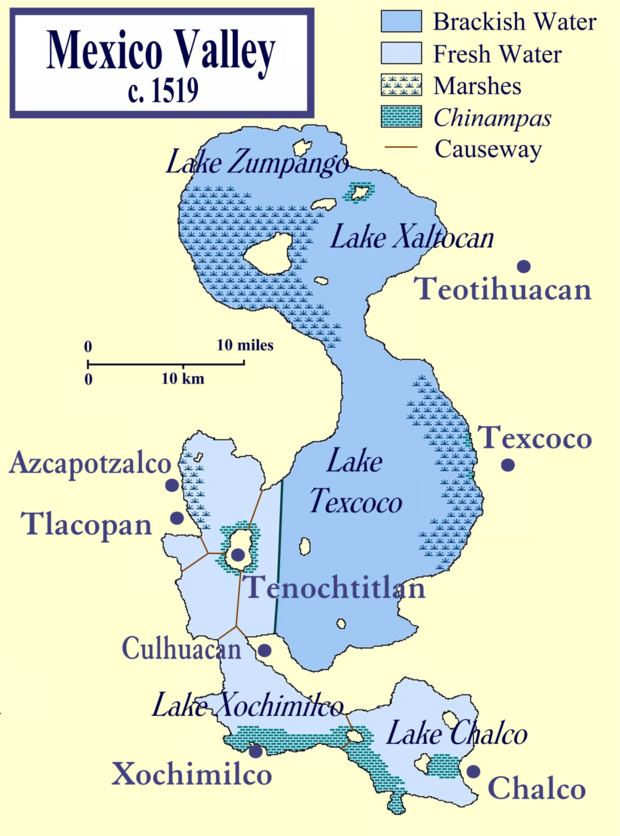

Per esempio, il lago Texcoco, in Messico, faceva parte di un sistema di cinque laghi ormai praticamente scomparsi se non per qualche salina residua. In questo grande bacino mesoamericano con le coste paludose, già gli Aztechi costruirono dighe, chiuse e isole artificiali coltivabili: le chinampa. La stessa Tenochtitlán sorgeva su un’isola sul lago Texcoco ampliata con delle chinampa. E oggi su quell’area umida che al tempo della conquista spagnola si estendeva per oltre 2000 km2, sorge Città del Messico.

Senza andare lontano, gli stessi Etruschi e poi i Romani furono i primi a realizzare grandi opere di ingegneria idraulica e di bonifica in Italia. Non solo fiumi e torrenti, ma le stesse aree umide, paludi e delta: dopo un momentaneo “abbandono” e ritorno alle condizioni naturali nel Medioevo, l’opera di governo è continuata più o meno marcatamente fino ad oggi. Nel frattempo però, da aree ricche di biodiversità e lussureggianti, le aree umide si erano trasformate in “paludi”: paludi dell’anima, luoghi bui, tenebrosi, melmosi, dove ci si ammalava di malaria. Infernali. Tanto che lo stesso Dante – di cui ricorrono i 700 anni dalla morte – non può che definire il fiume Acheronte “la livida palude” quando con Virgilio lo attraversa: «“Caron, non ti crucciare:/vuolsi così colà dove si puote/ciò che si vuole, e più non dimandare”./Quinci fuor quete le lanose gote/al nocchier de la livida palude/che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote».

Negli anni Venti del Novecento, poi, in Italia sono andate avanti grandi opere di bonifica, prime tra tutte quelle dell’Agro Pontino e della Pianura Padana. Per quanto utili per sconfiggere la malaria, la bonifica è andata di pari passo con la perdita di habitat, che dal 1950 ha raggiunto un ritmo mai visto prima nella storia.

È così che nel 1971 a Ramsar è stato messo un argine alla distruzione delle zone umide: i rappresentanti di Iran, Svezia, Norvegia, Australia, Finlandia, Sud Africa e Grecia hanno siglato la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, entrata in vigore dal 1975. L’Italia l’avrebbe ratificata due anni più tardi, nel 1977. E con lei, anche negli anni successivi, sono entrati nell’accordo altri oltre 150 stati. Oggi il nostro paese ospita più di 50 zone umide riconosciute dalla Convenzione, dalle Valli di Comacchio al Molentargius, dal lago di Tovel all’oasi di Vendicari. Ed è all’ottavo posto nella classifica dei paesi che hanno sottoscritto l’accordo, dominata dal Regno Unito con 170 siti Ramsar, e dal Messico con 142. Esempi a cui guardare, mentre – per dare un metro di paragone – gli Stati Uniti, sono solo al 18° posto della classifica, con appena 38 siti Ramsar, messi tra l’altro in pericolo dalle scellerate politiche trumpiste antiscientifiche e anti-ambientali. Nel gennaio 2020, infatti, l’ex presidente Trump ha abrogato il regolamento “Waters of United States” voluto da Barack Obama, eliminando divieti e restrizioni in vigore dagli anni Settanta e consentendo ai proprietari terrieri di scaricare sostanze inquinanti in centinaia di migliaia di corsi d’acqua e di colmare le zone umide per costruire. In barba alle indicazioni del suo stesso consiglio scientifico e alla convenzione di Ramsar.

Perché proteggerle

E qui veniamo ai fatti. Può, davvero, ancora essere possibile cancellare con un colpo di spugna un accordo internazionale? Un accordo che lavora da 50 anni per la protezione di un bene comune e che, anzi, andrebbe rafforzato?

Negli ultimi tre secoli, su scala globale, le zone umide si sono ridotte di oltre l’85%. Una perdita che, secondo il rapporto stilato dalle Nazioni Unite, è tre volte più rapida, in percentuale, rispetto alla perdita delle foreste e che si è consumata per lo più nell’ultimo secolo. L’Italia è il paese che ha registrato le perdite maggiori: in questo lasso di tempo ha perso il 66% delle sue zone umide, soprattutto litoranee.

La causa della perdita di questo patrimonio e dei suoi servizi ecosistemici è una: l’uomo e le sue attività. Poi possiamo suddividere queste molteplici azioni in distruzione diretta, bonifica per conversione a terreni agricoli, inquinamento e così via. Per colpa di pochi, e degli interessi di pochi, si perde un patrimonio collettivo dell’umanità.

Moltissime specie a rischio di estinzione hanno bisogno delle zone umide per sopravvivere: se perdiamo questi ambienti perdiamo il 40% delle specie animali e vegetali totali. Secondo le stime dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già il 40% delle specie legate ad ambienti acquatici si trova in uno stato di conservazione “inadeguato”, il 19% in uno stato “cattivo”, l’11% addirittura “sconosciuto” e solo il 29% “favorevole”.

Non solo biodiversità. Se perdiamo questi ambienti perdiamo un ulteriore scudo contro i cambiamenti climatici, perdiamo serbatoi di anidride carbonica e strumenti di regolazione dei fenomeni idrogeologici: perdiamo servizi ecosistemici essenziali. Se perdiamo le zone umide perdiamo acqua potabile e la possibilità di preservare le falde acquifere. Perdiamo ricchezza e anche bellezza: un patrimonio comune che va vissuto, goduto e difeso strenuamente mettendo in atto strategie di prevenzione, mitigazione e adattamento che consentano la tutela e il recupero di queste aree.