Tasse ecologiche: una costrizione o un'opportunità da cogliere?

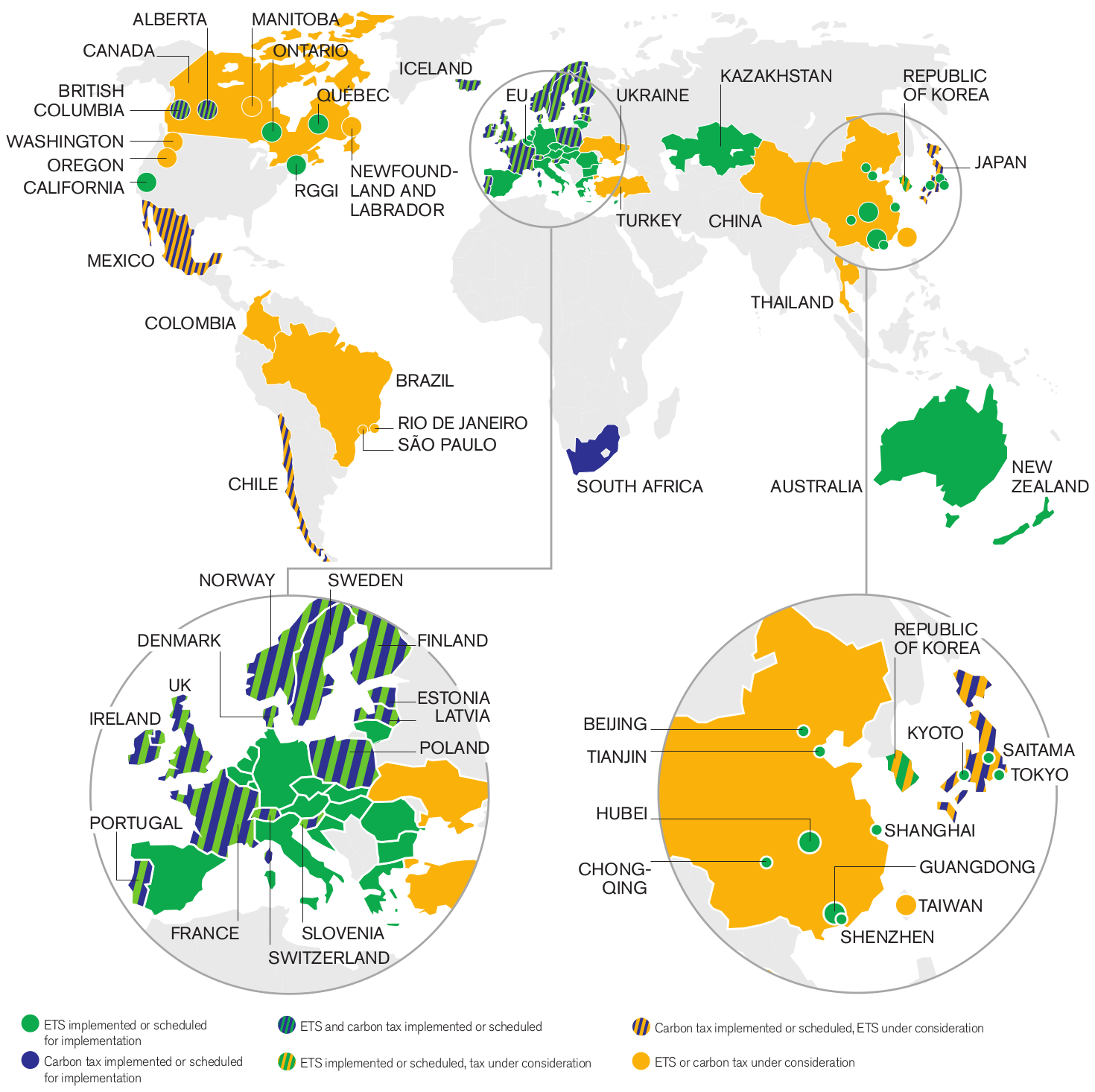

Secondo l’ultimo rapporto della World Bank, nel 2019 ben 57 Paesi nel mondo (a fronte dei soli 19 del 2010) hanno approvato tassazioni ecologiche, il più delle volte istituendo una carbon tax. Questa misura ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni di gas serra, in primo luogo di CO2, in modo da rendere meno competitive sul mercato le fonti di energia fossili e recuperando, al tempo stesso, fondi per sostenere iniziative vantaggiose dal punto di vista ambientale e sociale.

Ad oggi, infatti, la maggior parte dei governi assegna molti soldi pubblici a sussidi per i combustibili fossili, una quantità molto maggiore di quelli stanziati per le fonti rinnovabili. Il FMI calcola ad esempio che, soltanto nel 2017, circa il 6,5% del PIL mondiale è stato impiegato per il sostegno alle grandi industrie produttrici di petrolio, carbone e gas naturale, e per pagare i costi indiretti dell'inquinamento che esse producono.

Insomma, il famoso PPP (Polluter Pays Principle) è ancora largamente ignorato. Bisogna tuttavia riconoscere che qualcosa, a livello internazionale, si sta muovendo: come anticipato, sono sempre più i Paesi che adottano leggi di protezione ambientale, inserendo nei loro programmi pacchetti di tasse ecologiche il cui scopo dovrebbe essere dirottare l'economia e la produzione verso una maggiore sostenibilità. In quest'ottica prendono corpo la carbon tax, la plastic tax e tutte le imposte volte a rendere meno appetibili per l'acquirente prodotti e servizi inquinanti, nella speranza che un innalzamento dei prezzi ne faccia scemare la domanda, portando il mercato ad orientarsi verso alternative più "ecologiche".

Questo genere di decisioni, tuttavia, solleva da più parti una certa diffidenza. Sembra, infatti, che simili provvedimenti non abbiamo un’effettiva ricaduta positiva, in quanto sono spesso costruiti in modo da gravare solo sul consumatore finale, generando un duplice effetto negativo: da una parte diminuiscono il potere d'acquisto della gente comune, e dall'altra non agiscono sui veri inquinatori.

Al di là dei dubbi sulla reale validità di queste misure nel combattere il cambiamento climatico, va sottolineato che esse si rivelano spesso fallimentari anche dal punto di vista sociale. Le cosiddette “ecotasse” vengono spesso accolte da un serpeggiante malcontento della popolazione, che, nella maggior parte dei casi, deve già fronteggiare problemi ben più imminenti dei danni che può causare, a lungo termine, il cambiamento climatico. Quel che è accaduto in Francia con il movimento dei Gilets Jaunes, e, ancor più di recente, in Cile, è emblematico: l'istituzione di una carbon tax – probabilmente non ben ponderata – che andava ad incidere pesantemente sui più poveri ha scatenato violente e prolungate proteste anti-sistema.

Fonte: World Bank

Sembra esserci, insomma, una discrasia tra l'evidente sensibilità di una (apparentemente) larga parte della società civile per la questione ambientale, e il rifiuto – che sembra contraddire questa apparenza – della stessa società verso l'istituzione di tasse ecologiche; per tentare di far luce su questo fenomeno ci siamo rivolti al professor Mario Salomone, già docente di Sociologia dell’ambiente e Segretario Generale della rete mondiale di educazione ambientale (WEEC).

A scattare, nella popolazione, è forse un meccanismo psicologico simile all’argomento NIMBY (not in my backyard), per cui è considerato giusto manifestare la propria volontà che “qualcuno faccia qualcosa per il clima”, ma non si accetta l'eventualità di dover compiere qualche sacrificio in prima persona, per contribuire alla causa?

“Se è vero che la sensibilità verso l’ambiente sta crescendo, ci sono tuttavia due fenomeni che ostacolano e rallentano il cambiamento. Il primo è l’esistenza di una larga fascia di popolazione che continua ad essere indifferente – o addirittura ostile e negazionista – verso i temi ambientali, vuoi per ignoranza, per pigrizia, per interesse egoistico o perché manipolata da un’attività continua di organi di stampa e social network che seminano disinformazione, al servizio di parti politiche ben individuabili e delle varie lobby economiche. Disinformazione, questa, che ha facile presa grazie alla scarsa cultura scientifica, a un paradigma dominante ancora antropocentrico, all’illusione che progresso e tecnologia risolveranno tutto, alla copertura ancora del tutto insufficiente da parte dei grandi mass media, a un discorso pubblico tutto incentrato sul “qui e ora”, sulla visione a breve termine, su baruffe di corto respiro.

Differenti da questa incoerenza di fondo sono le motivazioni delle proteste di chi è ancorato alla brown economy: si tratta infatti di settori economici che, includendo l’indotto e le famiglie di chi vi lavora, interessano in alcuni casi anche milioni di persone. A chi vi lucra c’è solo da dire, brutalmente: “cambia”; a chi, incolpevolmente, ne campa occorre offrire alternative”.

La fallacia, dunque, potrebbe essere non nel cosa, ma nel come: il fatto che, entro pochi anni, tutti i Paesi dovranno adeguarsi a normative ambientali di riduzione della quantità di emissioni e dell'impatto produttivo sulla biosfera è ormai assodato; tuttavia, la differenza sta nel modo in cui si decide di agire a livello politico. Sono ormai numerosi, infatti, gli studi che provano l’inefficacia nel muovere il mercato di misure impositive o repressive; appare invece molto più promettente un approccio positivo, che punti più sull’incentivare i comportamenti virtuosi che sul punire quelli negativi.

Molto interessante, a questo proposito, è il nudging, metodo che permette di orientare le scelte dei consumatori lasciando loro un margine di autonomia nella scelta. Una buona opzione di governance, in tal senso, potrebbe consistere nel dirottare i fondi attualmente usati come sussidi ai combustibili fossili impiegandoli per il sostegno a fonti di energia rinnovabili, per una transizione verde delle industrie, per il potenziamento dell'educazione e della ricerca, in modo da indirizzare i consumatori verso scelte più responsabili senza far ricorso a metodi costrittivi. Professor Salomone, pensa sia una strada percorribile, o vede altre possibili alternative?

“Seguirei entrambe le strade: da un lato azzerando i sussidi ambientalmente dannosi, dall’altro penalizzando quanto più danneggia la salute e l’ambiente – ovvero la sicurezza, oggi e in futuro, di tutti noi –, e incentivando invece tutto ciò che produce cambiamento in meglio. Sono inoltre d’accordo che i provvedimenti (peraltro finora di minima entità) devono essere in primo luogo inseriti in una strategia complessiva e anche ben spiegati all’opinione pubblica, perché l’azione delle lobby non faccia presa su di essa.

Ci deve essere, inoltre, un’azione compensativa: la perdita di posti di lavoro nei settori dannosi deve (e può) essere compensata da nuove opportunità d’occupazione sia nella “green economy”, sia in servizi che rappresentano un patrimonio collettivo. Possono costare di più plastica, bibite e merendine, e anche il pieno di benzina; ma tutto ciò solo se i trasporti funzionano meglio e costano meno, se scuola e università hanno risorse sufficienti, se il servizio sanitario assicura a tutti un alto livello di prestazioni (in un quadro in cui ci si ammali di meno), se le città diventano più vivibili, se il territorio viene curato. Attraverso la leva fiscale indiretta e diretta – in cui includerei, peraltro, una più forte tassazione progressiva dei redditi alti e dei patrimoni – e attraverso gli investimenti bisogna, insomma, trasferire la maggior quota possibile di ricchezza nazionale nel “salario indiretto”, in occupazione sostenibile e in qualità della vita e dell’ambiente”.