Il Congo e una guerra endemica

Un paese immenso, grande quanto l’intera l’Europa occidentale, colmo di ricchezze naturali e minerarie come pochi altri angoli del pianeta: oro, cobalto, nichel, rame, coltan, petrolio, diamanti. Eppure (o perciò) straziato da una guerra civile endemica, attraversato da centinaia di bande criminali pronte a tutto pur di difendere, e magari incrementare, la propria briciola di torta. Bande spesso manovrate da multinazionali estere che hanno estremo bisogno di manovalanza paramilitare a bassissimo costo per tutelare il proprio business. Benvenuti nella Repubblica Democratica del Congo, dove più della metà degli 84 milioni di abitanti vive in stato di assoluta povertà, con un Pil pro-capite di circa 450 dollari (uno tra i più bassi al mondo) e con un reddito medio di un dollaro al giorno o poco più. Dove si muore di fame, di mitra, di lama, o soltanto per professare la religione sbagliata, con una disinvoltura che moltiplica l’orrore. Soprattutto lì nelle terre dell’Est, nella provincia del Kivu, terra dei Grandi Laghi e di aree naturali di straordinaria bellezza, tra le più ricche e appetibili del paese, con i preziosissimi minerali che spuntano quasi senza dover scavare. Qui si combatte quotidianamente, senza alcun vero controllo da parte delle autorità nazionali: bande rivali, spesso improvvisate, che impongono con la violenza le loro regole alla popolazione locale, ridotta allo stremo. Ed è qui che si concentra il maggior numero di atrocità commesse: delitti, rapimenti, stupri di massa. Lo racconta bene, e in tempo reale, il Kivu Security Tracker, un progetto realizzato dal centro di ricerca americano Congo Research Group e da Human Rights Watch: soltanto negli ultimi tre mesi sono stati registrati più di 60 scontri con armi da fuoco, 90 omicidi (uno al giorno), 7 stupri e 36 rapimenti (alcuni a scopo di estorsione). E questa è soltanto la conta dei crimini verificati: poi c’è il sommerso, incalcolabile.

E proprio lì, a una ventina di chilometri da Goma, la capitale del Nord Kivu, in questa congiunzione straniante tra paradiso e inferno, è finita la vita del giovane ambasciatore italiano Luca Attanasio, dell’ancor più giovane carabiniere che (da solo) lo scortava, Vittorio Iacovacci, e del loro autista congolese, Mustapha Milambo, uccisi in un agguato il 22 febbraio scorso mentre percorrevano, con un convoglio del World Food Programme (Wfp) per il quale erano in missione, la strada N2, al confine con il Ruanda, che costeggia il Virunga National Park, primo Parco Nazionale africano, fondato quasi cento anni fa, famoso per essere il “santuario” dei gorilla di montagna in via d’estinzione e protetto da un cordone di rangers armati che hanno il compito, ingrato, di prevenire episodi di bracconaggio e di sfruttamento illegale delle risorse del parco (carbone, pesca, legna). Un tempo c’era anche il rischio di rapimento di turisti (l’ultimo episodio ha riguardato due britannici, nel 2018): la pandemia e l’oggettivo aumento dei rischi nell’area ha di fatto congelato le visite alla riserva. Un agguato, a quanto pare, improvvisato: nel senso che l’obiettivo non era l’ambasciatore in quanto tale, tanto meno gli altri 5 esponenti del World Food Programme. Semplici uomini stranieri da rapire, per ricavarci qualcosa. Ma qualcosa è andato storto.

Una strada sicura?

Perché appena intercettato il convoglio, con ostacoli lanciati sulla strada, gli assalitori hanno sparato colpi in aria per farli scendere dalle auto (non blindate). E per superare la loro resistenza a seguirli nella foresta, hanno ucciso a sangue freddo l’autista. Ma gli spari fanno rumore. A meno di un chilometro dal luogo dell’agguato (a ridosso del villaggio di Kanya Mahoro) c’erano alcuni rangers di guardia al Parco Virunga e una pattuglia dell’Esercito congolese, che subito sono intervenuti, intercettando i rapitori. E non appena (almeno questa è la versione fornita dal ministero dell’Interno congolese) è stato chiesto ai ribelli di deporre le armi, questi hanno sparato agli ostaggi, uccidendo subito il carabiniere e ferendo l’ambasciatore, che sarebbe poi morto di lì a poco nell’ospedale gestito a Goma da “Monusco”, la forza di peacekeeping dell’Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. Il soccorso ai feriti è stato il risultato di una trattativa che ha consentito agli assalitori a dileguarsi. Resta da capire chi ha tentato il rapimento (il governo congolese ha accusato il gruppo ribelle Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda, Fdlr, che però nega di essere coinvolto) e soprattutto perché il World Food Programme aveva considerato quel percorso “sicuro”, al punto da non richiedere alcuna scorta armata. L’ha ribadito poche ore dopo l’agguato anche il vicedirettore del Wfp Greg Barrow: «La nostra valutazione è stata che la strada fosse “verde”, ossia sicura e che non fosse necessaria una scorta armata o un veicolo blindato. I protocolli sono stati seguiti. Se ci fosse stato qualche dubbio, avremmo preso altre misure». Eppure dieci giorni prima una delegazione dell’Onu (composta da diplomatici belgi, estoni e norvegesi) con lo stesso tragitto da percorrere (da Goma a Rutshuru) era passata su quella stessa strada protetta da un contingente armato e su mezzi blindati. Poco più di un mese fa un rapporto dell’Onu descriveva le regioni dei due Kivu (Nord e Sud) e dell’Ituri come “altamente instabili”. Lo stesso Segretario generale, António Guterres, si era detto «scioccato dai continui massacri compiuti a danno delle popolazioni civili». Mentre poche ore fa in un altro agguato, su quella stessa strada, è stato ucciso il procuratore militare capo del territorio di Rutshuru, William Hassani, incaricato di indagare proprio sulla morte dei nostri connazionali e dell’autista che li guidava. Viaggiava a bordo di una jeep. Era di ritorno da un vertice per la sicurezza, che si era tenuto a Goma.

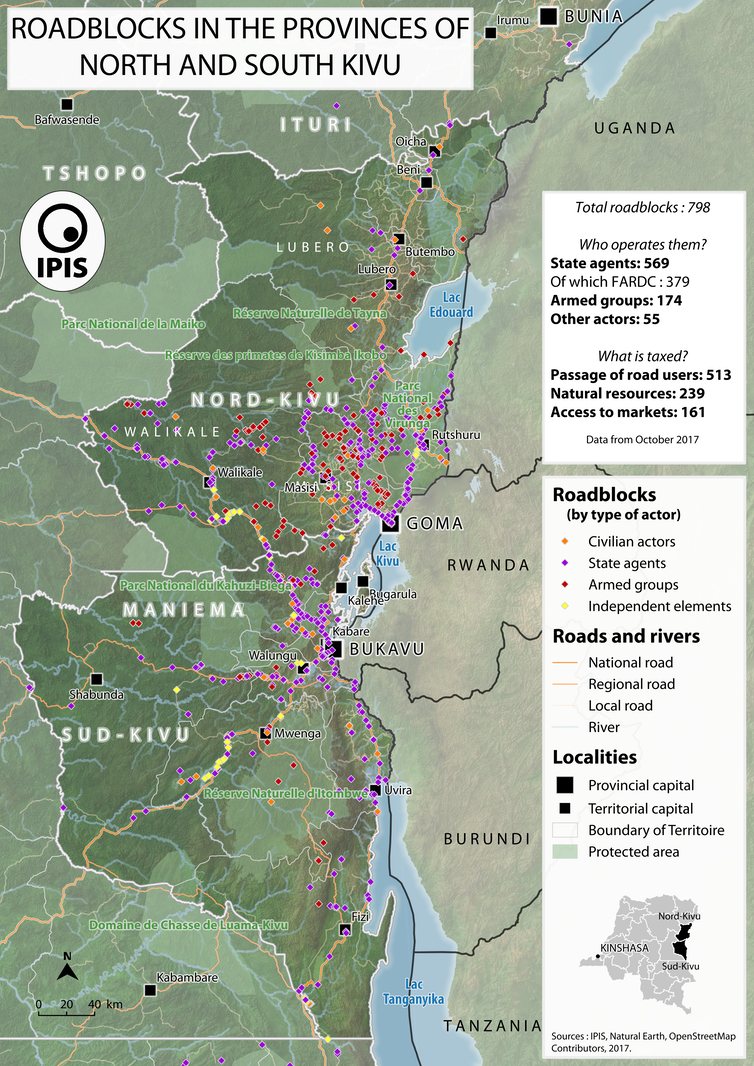

Valutazioni differenti o un incredibile episodio di sottovalutazione di un oggettivo pericolo? La zona del Kivu è da almeno 25 anni uno degli epicentri dell’instabilità congolese, teatro di guerre feroci, dove almeno venti diversi gruppi etnici, ciascuno con le proprie milizie, combattono tra loro e contro le forze governative (e contro i Caschi Blu delle missioni Onu) al solo scopo di controllare il territorio e le sue risorse. Il tutto aggravato dal problema delle etnie, dalle interferenze sempre più sfacciate dei paesi confinanti (Rwanda, Uganda, Burundi), dalla ferocia della guerra tra Hutu e Tutsi (e nuovi sospetti si addensano sul ruolo tenuto dalla Francia durante il genocidio in Rwanda nel 1994), dalle infiltrazioni sempre più intense di gruppi jihadisti (soprattutto attraverso l’ADF, Alleanza delle Forze Democratiche, una potentissima milizia multietnica, sostenuta dall’Uganda che ha giurato fedeltà ai seguaci del Califfo al-Baghdadi) che sfruttano le fragilità economiche e sociali delle popolazioni per infiltrarsi nella regione. Pochi giorni fa, proprio nelle regioni dell’Est, almeno 16 civili sono stati uccisi in diversi attacchi simultanei da parte di ribelli ADF-ugandesi.

Il tesoro del Congo

Ma la religione è soltanto uno dei pretesti. Il vero obiettivo è mettere le mani sul tesoro del Congo, sulle sue ricchezze: oro e diamanti, uranio e cobalto, argento e cadmio, coltan e petrolio. Un tesoro che fa gola a tutto il mondo. Per fare un esempio: il coltan (una miscela di columbite e tantalite) è indispensabile per ridurre il consumo di energia elettrica nei chip di nuova generazione e aumentare la durata delle batterie. E quel coltan è già ora nelle case di tutti noi: nei nostri computer, nei nostri telefoni, nelle telecamere. La funzionalità di ogni apparecchio elettronico dipende proprio dal coltan: più alta è la percentuale di tantalite più il materiale sarà pregiato. È utilizzato nell'industria aerospaziale per fabbricare i motori degli aerei, per i visori notturni, per realizzare fibre ottiche. Il coltan però contiene anche una parte di uranio: quindi è radioattivo, può provocare tumori e impotenza sessuale. E in Congo, spesso, si estrae scavando a mani nude. Spesso grazie a bambini ridotti in schiavitù (se ne calcolano circa 35mila, ma i numeri reali potrebbero essere enormemente più grandi) che riescono a infilarsi nei cunicoli più stretti e a portare alla luce il prezioso materiale. Dieci-dodici ore di lavoro, in cambio di un salario giornaliero che può variare da 50 centesimi a 3 dollari, a seconda del committente. Secondo una recente indagine condotta dall’International Peace Information Service (IPIS) nella sola zona dell’Est del Congo ci sono circa duemila siti di estrazione attualmente aperti: e si stima che circa la metà sia sotto il controllo di gruppi armati ribelli. Miniere spesso a cielo aperto, dove si scava fino a venti, trenta metri di profondità senza alcun rispetto per chi lavora, senza alcun criterio di sicurezza. Miniere che alla minima pioggia possono trasformarsi in fosse di fango, e basta uno smottamento o perdere una presa per essere inghiottiti e dimenticati in meno di un secondo. Come accaduto l’11 settembre scorso a Kamituga, un centro minerario nel Sud Kivu, con almeno 50 “creuseurs” annegati nel fiume di fango e detriti che s’è riversato nei tunnel della miniera.

Ogni materiale prezioso ha il suo mercato di riferimento. Per il coltan e il cobalto è principalmente la Cina (con un’intermediazione del Rwanda). L’oro invece viene portato illegalmente in Uganda e in Rwanda dalle bande ribelli, da lì esportato in Sudafrica o a Dubai, dove viene raffinato e trasformato in lingotti da destinare ai mercati finali: Stati Uniti, Europa, Cina, India. Le multinazionali non solo attendono, ma orientano, indirizzano, perfino finanziano gruppi armati in grado di controllare porzioni del territorio. Lì nel sottosuolo del Congo c’è di tutto: basta prenderlo, o farlo prendere, al minor costo possibile. Per impossessarne si è combattuta una guerra (tra il 1998 e il 2003) che l’ex segretario di Stato americano Madeleine Albright definì “la Prima guerra mondiale africana”: nove Stati coinvolti, oltre cinque milioni di morti, centinaia di fazioni armate controllate da quelle stesse nazioni o da altre, più lontane. E non va dimenticato che, a monte, gran parte della “gestione” delle risorse è affidata a bande criminali e che gli ulteriori passaggi di questi materiali viaggiano proprio sui binari dell’illegalità (allo stato congolese arrivano le briciole). Prova ne sia l’infiltrazione, provata, perfino della ‘ndrangheta, una “multinazionale criminale”, che è riuscita a inserirsi (fin dalla metà degli anni 90) in questo colossale business offrendo ai miliziani congolesi armi e droga, in cambio di materie prime. Traffici mai intercettati, né in entrata né in uscita, e ricostruiti soltanto grazie alle deposizioni di alcuni “pentiti”. Soltanto immaginare un controllo nazionale (la corruzione tra i soldati governativi è assai diffusa) è pura illusione. In Congo, soprattutto nelle regioni dell’Est, la violenza dei gruppi armati ha ormai sostituito qualsiasi autorità statale. «Quello che sta succedendo nell’est del mio Paese non è altro che un campo di battaglia, in cui la posta in gioco è alta e coinvolge diversi protagonisti, sia a livello regionale sia internazionale», ha dichiarato Toussaint Alonga, avvocato e presidente del partito “Le Transformateur”, d’ispirazione socialdemocratica.

Crisi politica, emergenza sanitaria

E Kinshasa? Dalla capitale il presidente della Repubblica congolese Félix Antoine Tshisekedi ha ribadito nei giorni scorsi: «Raggiungere la pace nel Paese è una priorità, oggi più che in passato». In realtà mai come ora l’instabilità politica (oltre che economica, sociale, sanitaria) del Congo appare in tutta la sua evidenza. Tshisekedi sta affrontando un cambio della maggioranza che lo sostiene, relegando ai margini del potere l’ex capo di stato Joseph Kabila. «Le tattiche politiche non fanno un piano di riforma», è scritto in un recentissimo rapporto del Congo Research Group. «Dopo la campagna elettorale non è sembrata esserci una strategia globale per riformare lo stato, promuovere la crescita economica e porre fine a conflitti violenti». E il paese, che deve affrontare anche la piaga dei circa 3 milioni di “sfollati interni”, per non dire dell’emergenza Covid e di una nuova epidemia di ebola (duemila morti nel 2019), sembra non avere la forza di badare a se stesso. Anche se qualcosa è stato fatto: sull’edilizia scolastica (132 nuove scuole) e sanitaria (82 ospedali), sull’introduzione dell’istruzione primaria gratuita (due milioni e mezzo di nuovi studenti hanno avuto accesso in classe) e sulla costruzione di infrastrutture, dagli acquedotti a un miglioramento, parziale, della disastrata rete stradale. A questo va aggiunto l’impegno dell’Onu nel sottrarre i siti minerari dal controllo di ribelli e soldati, con obbligo di tracciatura anche per le multinazionali: anche per l’Unione Europea, dallo scorso 1 gennaio, è entrato in vigore il regolamento (numero 821 del 2017) che obbliga gli importatori europei di coltan e oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio a indicarne l’origine e gli spostamenti lungo la linea di approvvigionamento.

Ma non basta cacciare i ribelli dalle miniere per risolvere il problema del banditismo. Perché ci sono anche altri modi per fare soldi: ad esempio saccheggiare le risorse naturali dei parchi. Oppure controllare le strade con posti di blocco volanti e imprevedibili, per imporre “tasse” a piacimento. E non si tratta solo di “passanti”. L’Unhcr ha raccolto testimonianze di gruppi armati che occupano con la forza scuole, case e ambulatori medici. Pochi mesi fa (novembre 2020) gruppi armati hanno introdotto il pagamento di tasse illegali per quanti vogliono legittimamente accedere alle proprie fattorie nei villaggi dove risiedono, nel territorio di Rutshuru, proprio lungo la N2. Se vuoi passare paghi. Se non paghi può finire in qualsiasi modo, con un sequestro o con un omicidio, come accaduto pochi giorni fa al convoglio del World Food Programme, nel quale viaggiavano l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere che lo scortava. Kinshasa, che già dista 2500 km da queste tormentate regioni, appare sempre più lontana e impotente.