Refrontolo (Treviso), Lierza, Mulinetto della Croda, foto: Giorgio Bombieri

Tra Padova, Treviso e Venezia, "la natura prima, l’uomo e la storia poi, hanno portato alla costruzione di un paesaggio unico nel suo genere che forse non è mai stato percepito, nemmeno nelle coscienze di chi lo ha vissuto". Al centro di questo racconto ci sono i mulini storici e la loro relazione con sei fiumi di risorgiva, corsi d’acqua con precise caratteristiche: placidi, di natura non torrentizia, piuttosto brevi - tra i 35 e i 50 chilometri (appena 34 il Muson Vecchio) a eccezione del Sile con i suoi 84 -, che concludono il loro viaggio in laguna di Venezia e per questo, nel tempo, sono stati "oggetto delle preoccupazioni dei Magistrati Veneziani, che nel periodo della Serenissima, avevano il compito di tutelare e salvaguardare la laguna dal pericolo degli interramenti".

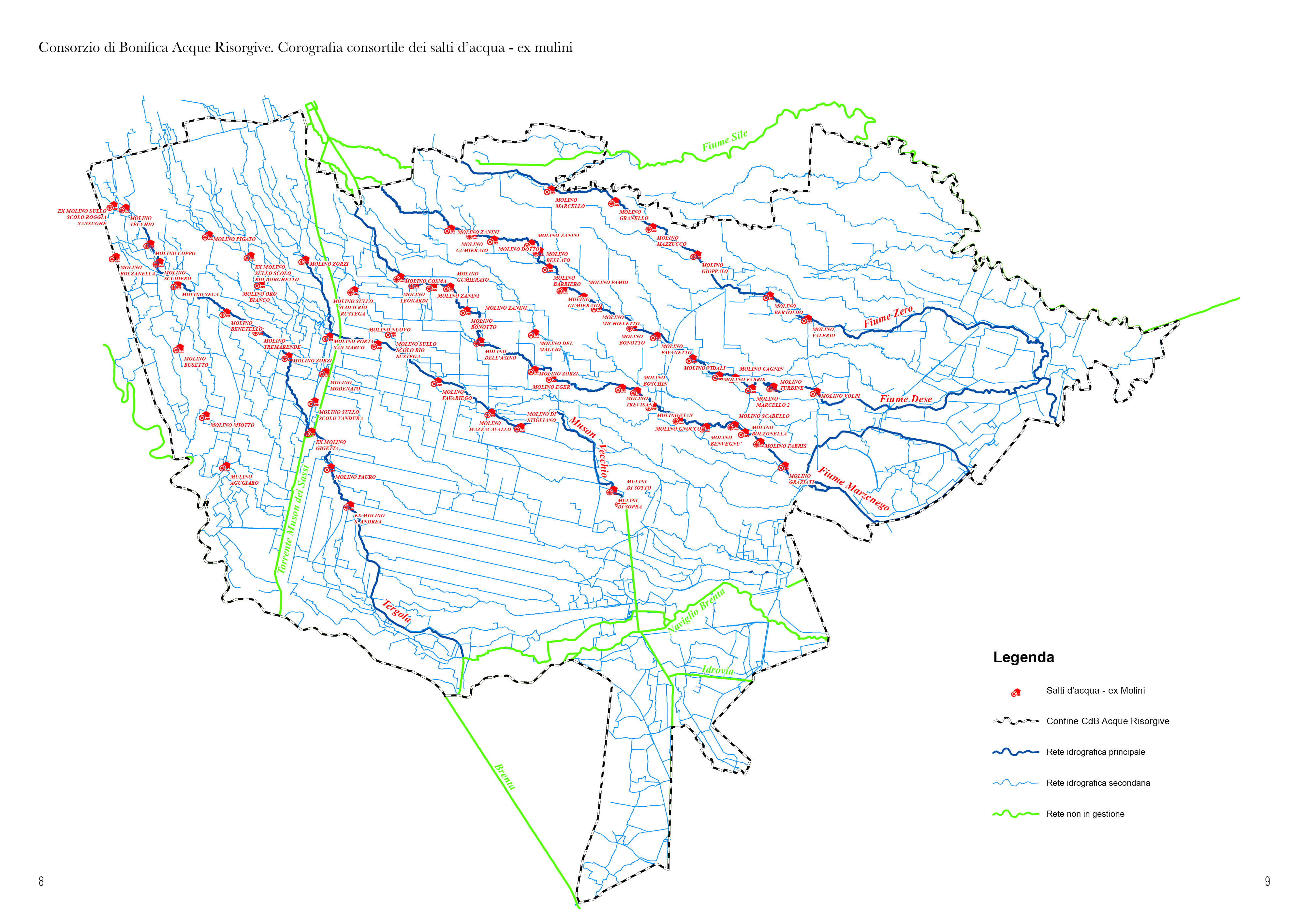

Lungo il Sile, lo Zero, il Dese, il Marzenego, il Muson (oggi detto Muson vecchio), il Tergola, ancora oggi si possono riconoscere una settantina di mulini, un costellazione di ruote che definisce una geografia antica, nascosta e silenziosa, lontana dall’estetica contemporanea fatta di strade, capannoni, moderna edilizia abitativa e centri commerciali.

“ La natura prima, l’uomo e la storia poi hanno portato alla costruzione di un paesaggio unico nel suo genere che forse non è mai stato percepito, nemmeno nelle coscienze di chi lo ha vissuto "6 fiumi per 70 mulini"

Consorzio di bonifica acque risorgive. Corografia consortile dei salti d'acqua - ex mulini

Il libro 6 fiumi per 70 mulini. Usi e gestione dei fiumi di risorgiva nella storia delle province di Padova, Treviso, Venezia è il primo contributo di ricerca del Centro di documentazione Acqua e forti. Venezia ricerche della Cooperativa sociale La città del sole. Le fotografie sono di Giorgio Bombieri e i testi di Mauro Scroccaro: quest'ultimo si occupa di ricerca storica legata al territorio locale, l'abbiamo intervistato. "Sono partito da alcuni lavori dedicati a singoli fiumi e singoli mulini. Quello che ho fatto è metterli insieme per descrivere un sistema che riguardava un'area di poco più di 40 km di base e 30 di altezza", per ricavarne una sorta di mappatura: un'unica e articolata storia del paesaggio, capace di contenerne tante, più piccole, connessa con gli interventi di difesa dalle piene dei fiumi e l'attività di tutela della laguna veneziana che ha origini antichissime.

Durante il governo della Serenissima Repubblica di San Marco venne istituita una Magistratura, i X Savi Esecutori alle acque, "che aveva tra gli altri il compito di salvaguardare la laguna evitandone l’interramento a opera dei fiumi che vi sfociavano - racconta Scroccaro nel libro -. Inevitabilmente l’operato dei Savi e dei loro ingegneri finì per concentrarsi proprio anche sui mulini, sui tanti mulini ci verrebbe da dire, perché la loro massiva presenza rappresentava lungo i corsi d’acqua delle strozzature, causa costante in caso di piene di rischi di esondazione a monte degli opifici e di accumulo e trasporto di torbide e fango a valle degli stessi. Di qui regolamenti, normazioni, controlli e un continuo braccio di ferro con i mugnai che cercavano di tirare acqua al loro mulino, destinato a durare oltre la caduta della Serenissima".

Tombolo (Padova), Tergola, sullo sfondo della peschiera Molino del Coppo, foto: Giorgio Bombieri

Già presenti intorno dall’anno mille, nell’area presa in esame, “i mulini si diffondono soprattutto tra Cinquecento e Seicento, quando si stabilizzano le condizioni sociali, economiche e demografiche - spiega l’autore a Il Bo Live -. Il declino inizia con l'avvento dell'energia elettrica, che rende tutto più efficiente, per sparire definitivamente negli anni Sessanta del Novecento".

Dei circa settanta mulini rimasti e rintracciati, alcuni sono veri e propri gioielli che punteggiano il paesaggio, a volte ben visibili, altre più nascosti. Del mulino Ca' Bianca, oggi un rudere a Trivignano, nella terraferma veneziana, si hanno notizie già nel 1085 come proprietà delle monache benedettine di Santa Eufemia. La sua storia, dunque, ha origini antiche. Nel 1568 passa a un'altra congregazione monastica femminile che, oltre al mulino, comprende 10 campi confinanti. In quegli anni il mugnaio, a cui è affidata la gestione, paga le monache con 32 staia di frumento, 5 mastelli di vino, 5 capponi e 100 uova all’anno. All'inizio dell'Ottocento, con la soppressione napoleonica degli ordini monastici, il mulino Ca' Bianca diviene demaniale e nel 1850 passa a privati, che usano una delle mole per macinare zolfo. Infine, prima di essere abbandonato, viene trasformato in cartiera.

Le prime tracce del mulino della Cervara, sul fiume Sile, sono rintracciabili in una nota del 1325 presente nell’Archivio di Stato di Treviso e riferita al monastero di San Paolo, dove le monache registrano “l’acquisto di Domenego de Strassio di una ruota di mulino a Cervara e che alla sua morte verrà lasciata in donazione al monastero di S. Paolo”. Presenta 2 ruote nel 1499, 5 nel 1538, 10 nel 1545, 7 nel 1682, 6 nel 1714, 8 nel 1740. Viene abbandonato nel 1965 e le macine vengono vendute nella allora Jugoslavia. L’acquisto e il restauro da parte del Comune ha permesso di riattivare il mulino, oggi funzionante e inserito nel parco dell’Oasi Cervara. Il molinetto della Croda, a Refrontolo (Treviso), sembra una scenografia teatrale: si trova nella valle del Lierza e rappresenta un caratteristico esempio di architettura rurale del XVII secolo. Dopo un accurato restauro negli anni Novanta del secolo scorso, ancora oggi produce farina e ospita eventi e mostre.

Il molino Zorzi, sul fiume Marzenego, a Noale, nel Veneziano, è citato nel 1533: con la pietra consortile, conserva la ruota e i sistemi delle gore con relative chiuse. Oggi è una abitazione privata. Il molino Baglioni, a Massanzago, nel Padovano, è ricordato a partire dal XVI secolo e per un periodo viene utilizzato come segheria, oggi accoglie un'attività di bachicoltura con produzione di seta a uso sanitario.

Santa Cristina, Mulino della Cervara, Quinto di Treviso. foto: Giorgio Bombieri

LEGGI ANCHE

Storie d'acqua, fiumi del Veneto: il Sile

"Macinare è sempre stata un'attività fondamentale per l'uomo - racconta l'autore -, per questo i mulini erano un punto di riferimento. Ogni piccola comunità aveva il suo mulino. Dopo aver scritto il libro, ho realizzato che non esiste presepe senza un mulino e questo perché è stato per lungo tempo una presenza costante del territorio, come la chiesa". Dunque il mulino era centrale per la comunità: "Lì tutti portavano le granaglie per poterle macinare. Si ritrovavano per condividere informazioni e confrontarsi. Il mulino era anche punto di passaggio obbligato, per poter passare da una riva all'altra": oggi fatichiamo a immaginarlo, perché tutto è collegato, ma nel passato le vie di comunicazione erano poche e concepite diversamente.

La cura del mulino era e resta questione delicata e complessa, lo spiega Scroccaro: "Il mulino è un problema nel quadro della gestione delle acque, lo è sempre stato, perché di fatto è un imbuto, in grado di produrre un rischio idraulico da esondazione. Il mulino non è un elemento di equilibrio ambientale, ma resta un punto di riferimento per quel che riguarda la caratterizzazione paesaggistica e socio-economica. Oggi la possibilità di diminuire i rischi c'è". Salvare il mulino significa custodire una parte fondamentale della nostra storia, mantenendo una attenzione particolare alla delicata questione ambientale.

Treviso, Cagnan, Mulino dell’isola della Pescheria, foto: Giorgio Bombieri

Nella Cappella degli Scrovegni a Padova, in una scena del Giudizio universale dipinto da Giotto nel 1305, si vede un mugnaio che, ricurvo sotto il peso di un sacco che porta sulle spalle, è incamminato sulla via verso l’inferno assieme ai potenti della terra: sovrani, vescovi, ricchi signori, giudici. È un’immagine significativa che ci offre più di qualche indizio sulla considerazione di cui godevano i mugnai nel tardo Medioevo e anche oltre: furbi, scaltri, spregiudicati, pronti a trarre profitto alle spalle di tutti, compresi i più miseri [6 fiumi per 70 mulini]

Di proprietà di famiglie aristocratiche ed enti ecclesiastici, i mulini venivano gestiti dal mugnaio, che ne era appunto il conduttore. Figura atipica nel panorama rurale del passato, lavorava con contratti a termine, dai 3 ai 5 anni, ed era quindi costretto a spostarsi spesso, non era contadino e non era artigiano, ma doveva conoscere gli strumenti di entrambi i mestieri, non sempre sapeva leggere ma sapeva fare di conto per poter pesare e distribuire il frutto del suo lavoro e veniva per questo considerato, il più delle volte, furbo e disonesto, pronto a fare la cresta, incline alla truffa. "Nel Giudizio universale di Giotto, agli Scrovegni, il mugnaio è l’unica figura popolana in mezzo a ricchi corrotti".

Noale (Venezia), Marzenego. Mulino Zorzi. Foto: Giorgio Bombieri

"Questo libro mette insieme la passione per la storia e quella per la bicicletta". Pedalando, l'autore inizia a disegnare una geografia visiva dei luoghi (resa magnificamente dagli scatti di Bombieri) approfondita poi attraverso un accurato e paziente lavoro di ricerca storica. Il progetto invita a riposizionare lo sguardo sul paesaggio reale presentandosi come una proposta insolita, apparentemente fuori tempo, in un’epoca attraversata dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Eppure, proprio qui risiede il valore di questo lavoro, una ricerca storica paziente, da documenti d’archivio, associata all’osservazione attenta del territorio: "Non c’è stata in questo lavoro la volontà di contrapporsi ai sempre più esuberanti strumenti delle nuove tecnologie, ormai parte quasi integrante e imprescindibile della nostra quotidianità. Ma rispetto all’AI, l’intelligenza artificiale, o a Google Maps, vuole provare a essere un attraversamento, un’esplorazione dei loro limiti. L’AI non può generare la bellezza del paesaggio reale, ancorché fotografato e, quindi, interpretato; Maps invece non disvela tutti i dettagli del territorio, non arriva ancora lungo gli argini, non percorre i “trosi”, non propone gli spazi e i paesaggi nei quali per secoli si è mosso l’uomo, la sua socialità, la sua economia".

6 fiumi per 70 mulini, con testi di Mauro Scroccaro e foto di Giorgio Bombieri

Il libro è stato pubblicato dalla cooperativa sociale La città del sole, con il contributo del Consorzio di bonifica Acque risorgive, primo contributo di ricerca del Centro di documentazione Acqua e forti. Venezia ricerche. Al libro si affianca una newsletter mensile dedicata alla memoria del territorio con documenti, libri e un podcast che condivide storie di fiumi e mulini, cronache dagli archivi e racconti orali.

Pagnano d'Asolo (Treviso), Muson dei Sassi, Maglio di Pagnano. Foto: Giorgio Bombieri