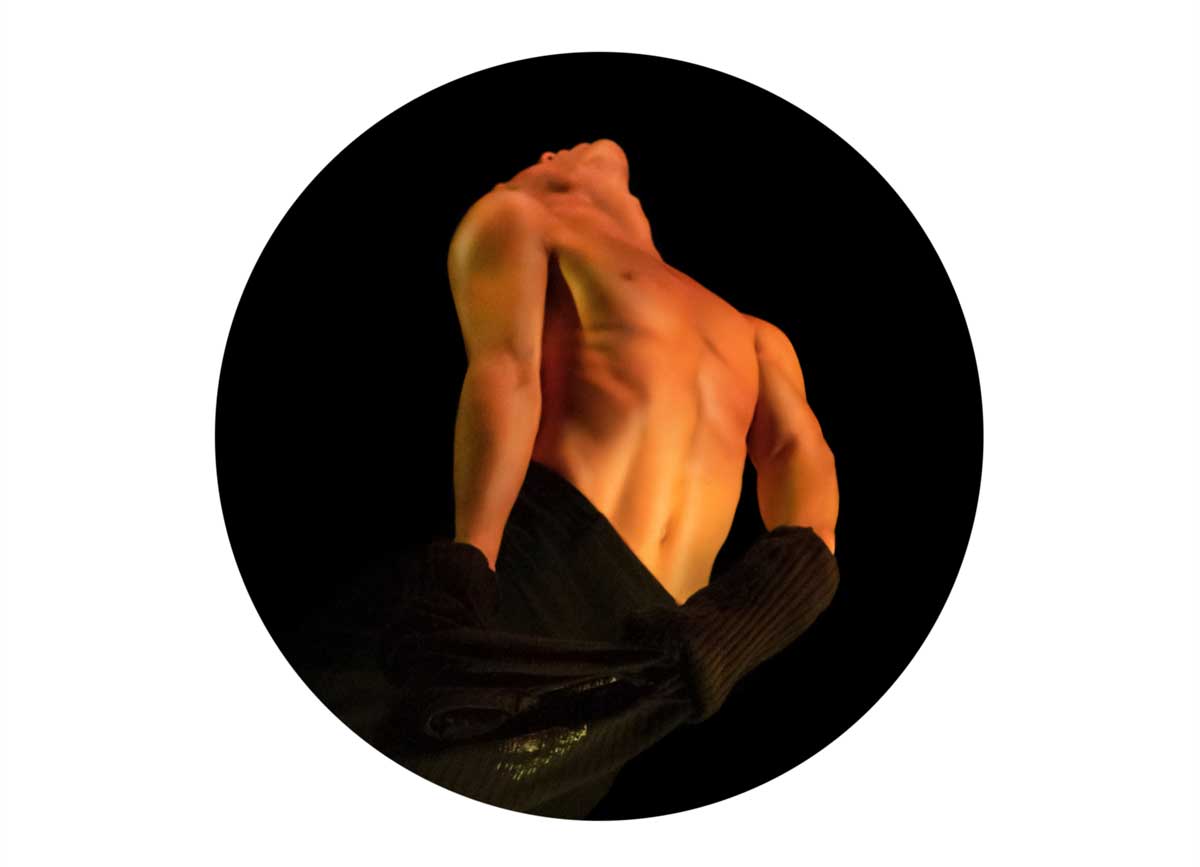

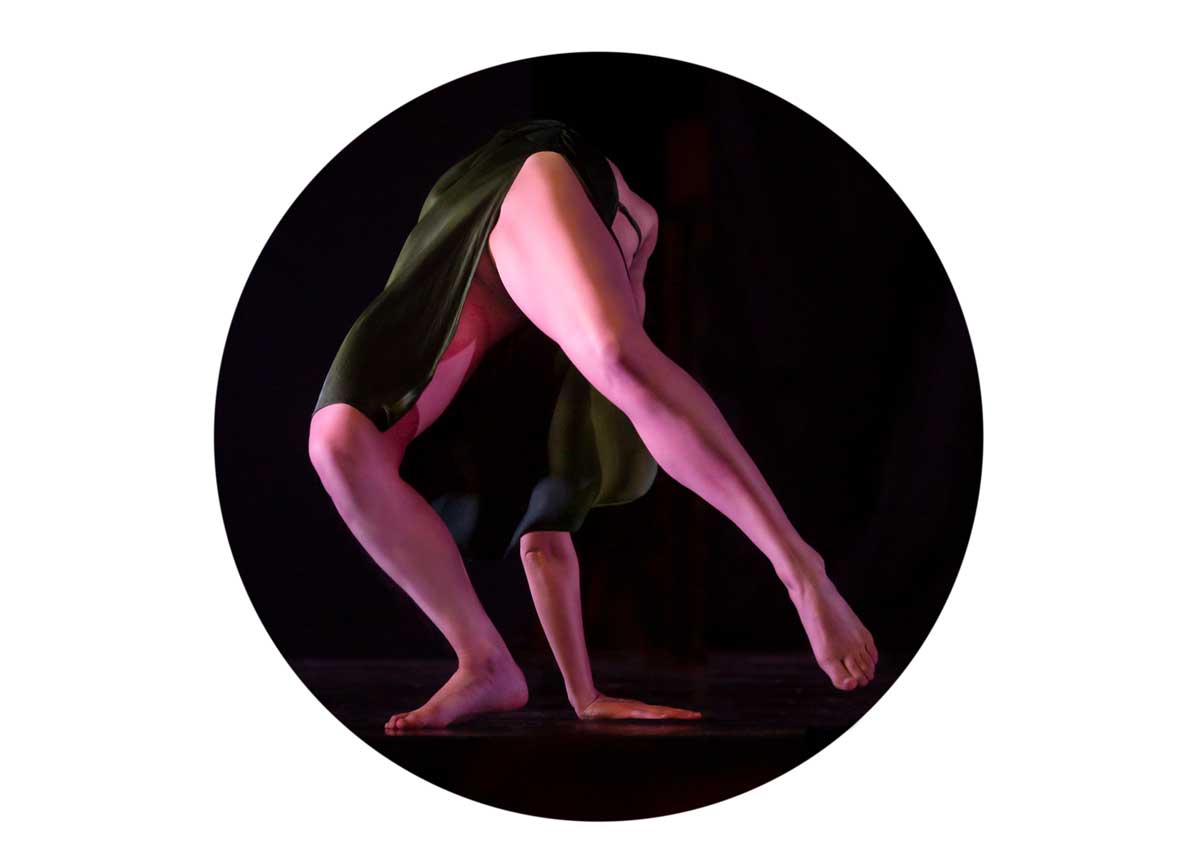

foto di Caterina Santinello

“Se faccio del teatro oppure della danza è una domanda che non mi pongo mai. Io cerco di parlare della vita, delle persone, di noi, delle cose che ci muovono”. Così rispondeva Pina Bausch a chi le chiedeva come andasse classificata la sua opera coreografica. E c’è un’altra domanda che riguarda la danza e che potrebbe ricevere una risposta molto simile. È quella che prima o poi si sentono rivolgere tutti i fotografi che fanno della danza il proprio soggetto: ma è davvero possibile fotografare la danza? Come conciliare immagine fissa e movimento? Il fotografo risponderà: semplicemente la questione non si pone. Il movimento è ovunque intorno a noi. Qualcuno si è mai chiesto se è davvero possibile fotografare le onde del mare, il volo di un uccello, il passaggio di un treno o la pioggia che cade? Chi fotografa non si preoccupa della natura più o meno statica del soggetto: piuttosto cerca di rappresentare, con il linguaggio delle immagini, la realtà, l’emozione, la bellezza, un’idea, un’intuizione, storie, cose e persone… cioè la vita e i suoi aspetti. E forse risponderebbe allo stesso modo anche uno scrittore se gli si chiedesse: come si concilia la natura fonetica “monosensoriale” della parola con la polisensorialità del mondo che ci circonda? Si può rendere a parole l’universale complessità di colori, gusti e profumi? Il problema non si pone, punto. Lo scrittore sa come fare e così il fotografo.

Tornando al caso di specie: è vero, non si può riprodurre in fotografia il movimento danzato, ma si può catturare un attimo fuggente, si può rendere eterna un’emozione. Una figura di danza dura quanto un battito di ciglia, ma convertirla in immagine consente di ammirarla per sempre.

Ammirazione dunque. Questo si direbbe il principale effetto inseguito dai fotografi di danza fin dalle origini. Restituire la meraviglia di un corpo plasmato dall’esercizio, di estensioni non consentite a comuni mortali; di grazia ed eleganza anche al massimo dello sforzo atletico e, su tutto, l’impronta generale di un armonioso equilibrio, parafrasi dell’armonia che guida il movimento dei corpi celesti.

È da sempre il tratto più evidenziato dalla fotografia della danza, quell’impressione di leggerezza e di disarmante naturalezza con cui il danzatore esegue figure ai limiti delle possibilità fisiche del corpo: salti spiccati da terra senza apparente sforzo, sospensioni in aria a tempo indefinito, equilibri surreali, senza che dal viso traspaia non dico lo sforzo, ma nemmeno la concentrazione. Al doloroso salire sulle punte corrisponde sempre un’espressione di serenità angelica.

Ma lo sforzo c’è eccome. Il danzatore, come chiunque abbia un corpo nell’universo, non può farsi beffa della gravità, del peso e della massa, così come di ogni aspetto relativo all’esser fatti di materia, alle sue alterazioni e trasformazioni. Gli addetti ai lavori considerano questo l’aspetto forse più affascinante del danzare: “La ragione per cui la danza ha esercitato un’eterna magia per il mondo è che lo strumento attraverso cui la danza si esprime è anche lo strumento attraverso cui la vita è vissuta [...] il corpo umano. È lo strumento mediante cui tutti gli atti principali dell’esperienza si rendono manifesti. Trattiene nella sua memoria tutti i casi della vita, dell’amore e della morte”, questo è il pensiero di Martha Graham.

Ma di quale corpo stiamo parlando? O meglio di quale corpo si occupano oggi i fotografi di danza? Setacciando la rete con un motore di ricerca si direbbe confermato, con le dovute eccezioni, che sono, appunto eccezioni, lo stereotipo di cui sopra: il danzatore – ancor più la danzatrice – appare invariabilmente esile, sottile e flessibile come un giunco, il corpo è “congelato” (è questo il temine tecnico impiegato in fotografia) in posizioni al limite dell’assurdo, della rottura (di ossa e tendini). Sono foto che potrebbero tutte intitolarsi “mi piego, ma non mi spezzo” e immaginiamo un accanimento sadico del fotografo che richiede prestazioni sempre più estreme: fletti di più, inarca di più, ruota di più, apri, tira, allunga…

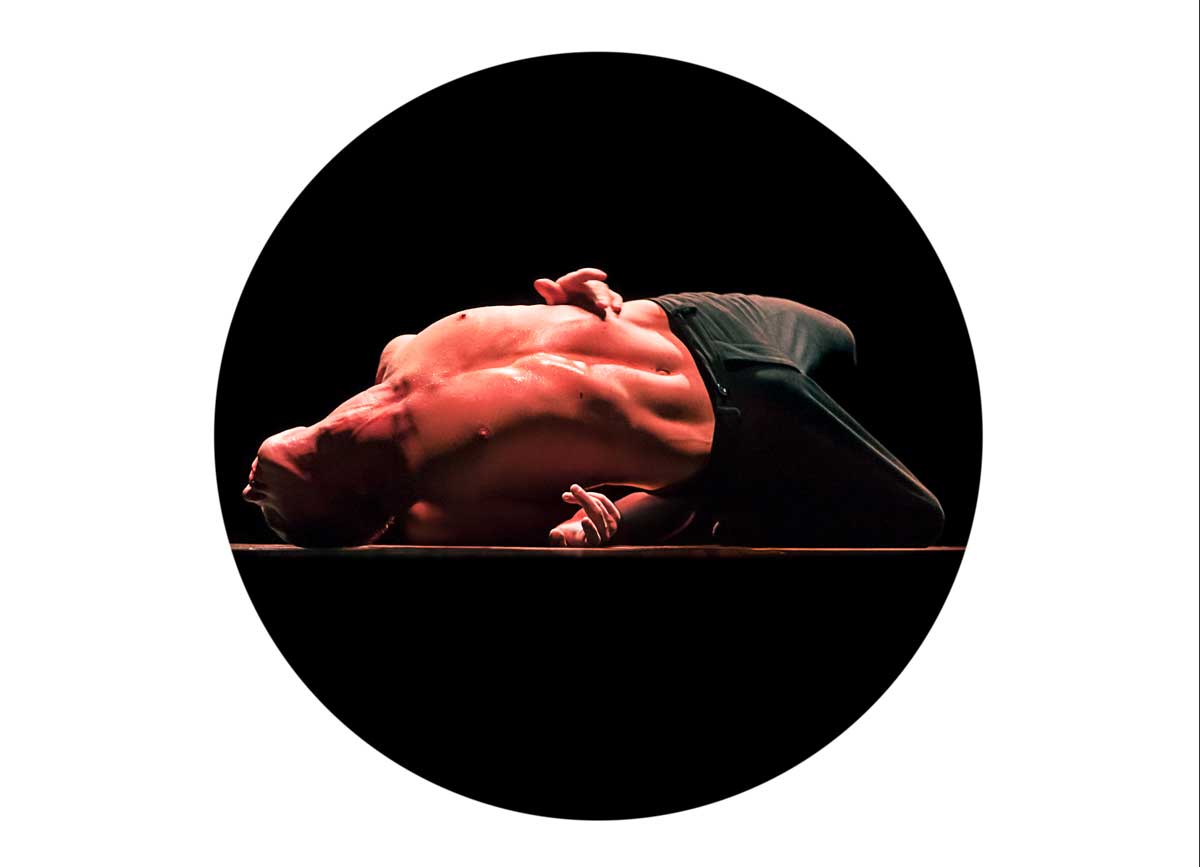

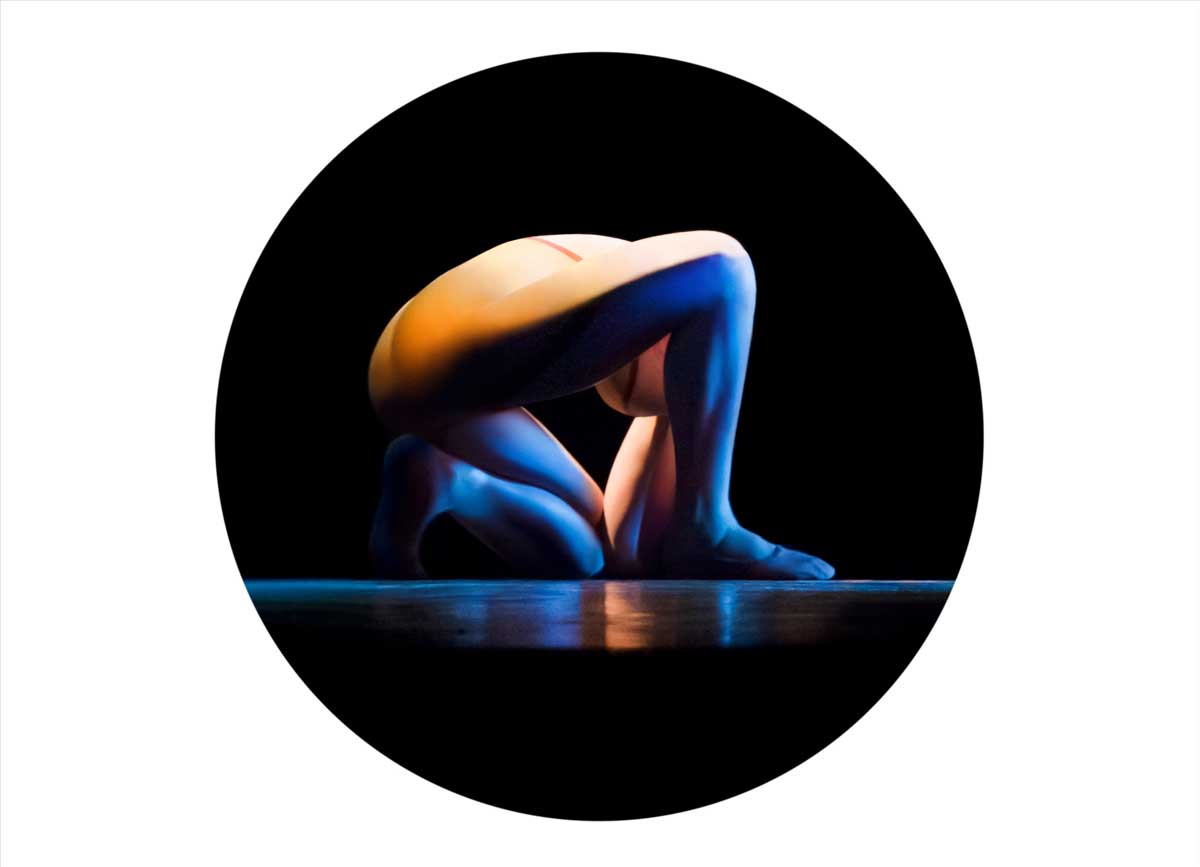

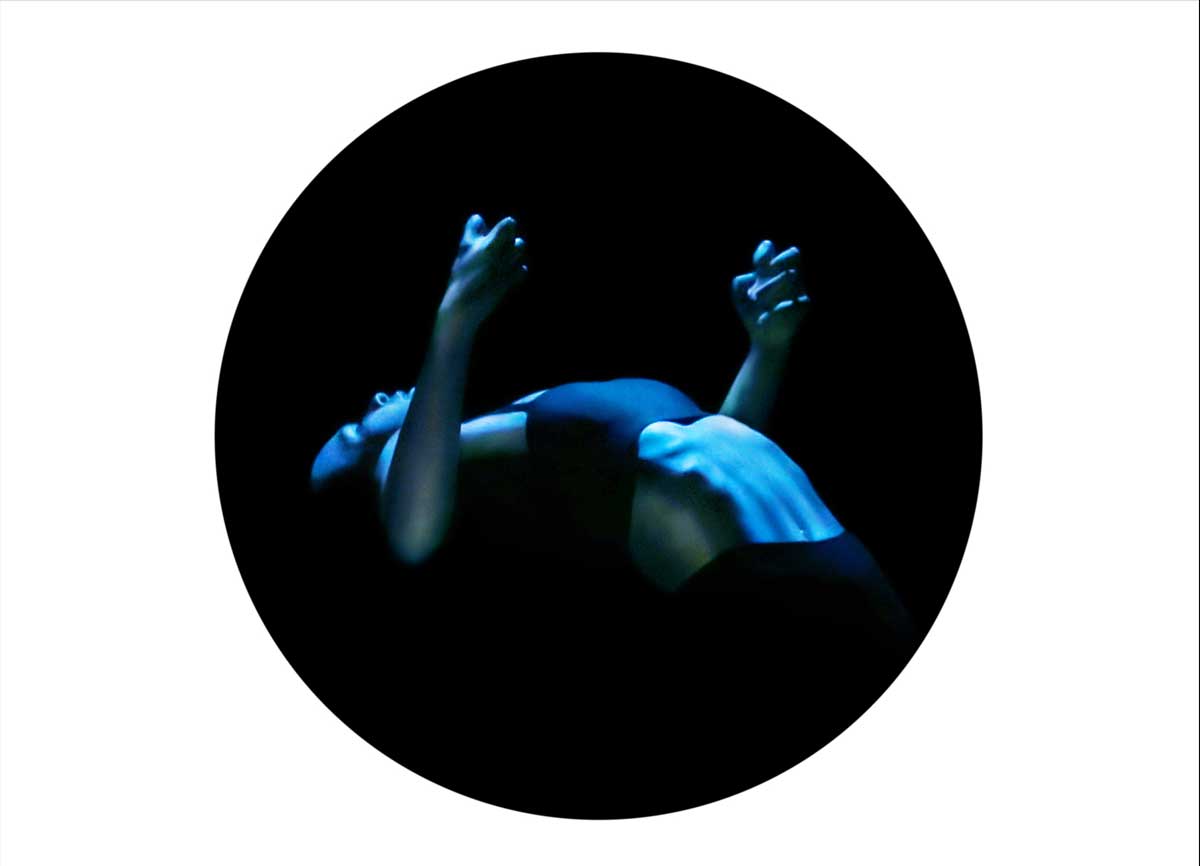

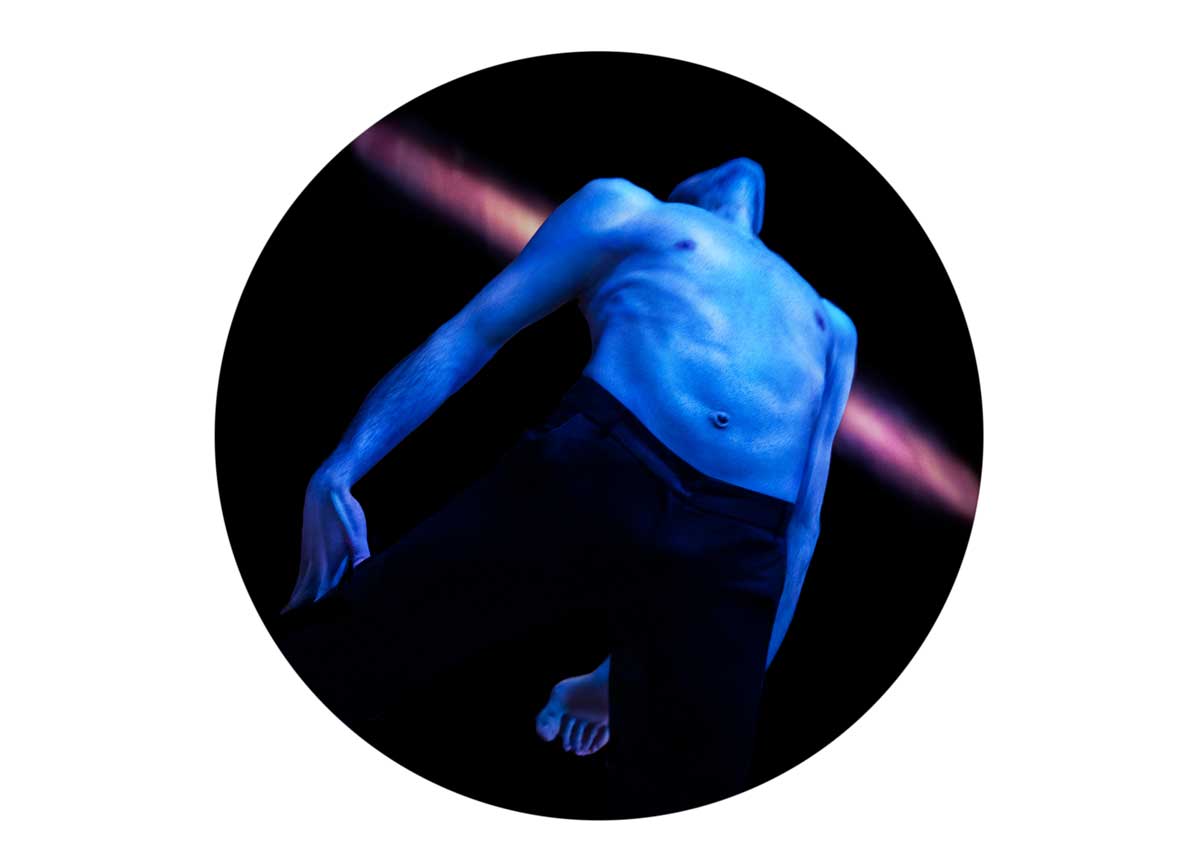

Ma guardate le immagini di questo articolo. Sono le opere di Caterina Santinello, danzatrice, coreografa e fotografa. Le forme che sceglie di immortalare nel suo progetto “Còrpora” (e qui riproposte), sono corpi danzanti, ma la ricerca di cui sono oggetto è ben lontana dal celebrare un’ideale di bellezza e armonia; piuttosto evidenzia tensioni e torsioni, estrapolate dal lavoro coreografico tramite una visione ravvicinata e parziale. Tutt’altro che esili e leggiadre, le figure sono pesanti e dense, spesso ancorate a terra. Si elevano talvolta, trapassando il buio di scena con doloroso sforzo, confrontandosi con i limiti della propria natura terrena.

Questo corpo che ci accompagna attraverso la vita contiene il carico delle nostre esperienze, le gioie, le ferite, le conquiste. Vivendo si appesantisce ma quanto più è gravato dal vivere tanto più acquista capacità espressiva, voce, colore, luce. E allo stesso tempo personalità, carattere: ciascuno unico, ciascuno diverso. È questo il significato di questa carrellata di forme, colpite e scolpite dalla luce, avvolte in carnagioni fluorescenti: vivere spesso comporta rinascere, farsi strada fuori dal bozzolo per scoprirsi addosso una nuova pelle, un’identità mutata da mostrare senza paura.

In realtà il lavoro di Santinello sul corpo danzante è troppo poliedrico per prestarsi a una sola interpretazione. Come molta parte della fotografia contemporanea l’intento è far riflettere, stimolare l’osservatore a formulare una propria visione. Di certo è impossibile trovare traccia, in queste immagini, di alcuna diafana bellezza, di lievi e sovrannaturali presenze in punta di piedi. Niente che faccia pensare al balletto o agli spettacoli da cui questi fotogrammi sono estrapolati. Che cosa concludere? Che la ricerca fotografica, sulla danza come su qualunque altro soggetto, può portarci anche molto lontano dal ritrarre le caratteristiche che per tradizione a quel soggetto sono associate. Quando le immagini sono svincolate dalla funzione documentaria per vivere di vita propria diventano strumenti di un’idea, manifesto di un pensiero. In questo caso, fotogrammi di un’unica narrazione sul corpo e sulla sua capacità di trasmettere significati, mostrando i segni del nostro vissuto, testimoniando il valore e l’unicità di ciascun essere umano.