I 200 anni dei Musei Civici di Padova: anima culturale e memoria storica

I Musei Civici di Padova dall'alto (Eremitani e Cappella degli Scrovegni). Foto: Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO - Comune di Padova

Nel 1825 l'abate Giuseppe Furlanetto raccoglie un nucleo di iscrizioni venetiche, greche e romane nelle logge del Palazzo della Ragione, la più antica raccolta archeologica pubblica di Padova, dalla collezione di Alessandro Maggi da Bassano, intellettuale del Cinquecento. In quell'anno, dunque, è fissata la nascita del museo della città, inaugurato dall'imperatore Francesco I d'Austria. Duecento anni a cui si affianca un altro anniversario: nel 1985, quarant'anni fa, la sede del complesso viene collocata nell'antico convento dei frati Eremitani, tra le opere di Giotto agli Scrovegni e di Mantegna nella Chiesa degli Eremitani.

Nella seconda metà dell'Ottocento Andrea Gloria, ritenuto il vero fondatore del museo patavino, ottiene il deposito di alcuni dipinti provenienti da conventi soppressi: è questa l'origine della pinacoteca civica, che affianca così la sezione archeologica. Agli spazi del Museo archeologico e del Museo d'arte medioevale e moderna, rispettivamente al piano terra e superiore nello spazio dell'ex convento, si aggiungono la Cappella degli Scrovegni e Palazzo Zuckermann, con il Museo Bottacin e quello di Arti applicate.

Passeggiando tra le sale espositive, in un viaggio ideale tra passato e presente, nel bicentenario della fondazione, la direttrice Francesca Veronese svela la vocazione, la memoria storica e culturale, l'evoluzione. "I Musei Civici sono una realtà articolata: nel 1825 era un nucleo lapidario, oggi è un complesso sistema museale. I primi passi si possono collocare duecento anni fa grazie all'impegno dell'abate Furlanetto ma solo trent'anni più tardi si costituisce un museo con spazi propri all'interno della sede municipale, con un percorso espositivo, una direzione, una biblioteca. A renderlo possibile è Andrea Gloria che, nel 1857, si rivolge all'imperatore Francesco Giuseppe e ottiene la possibilità di restituire al pubblico una collezione di duecento dipinti rimossi da edifici religiosi durante le soppressioni napoleoniche, poi conservati al seminario e infine collocati presso l'intendenza di finanza". Alla fine del’Ottocento il museo è in piazza del Santo e lì resta per un secolo: cento anni attraversati da accesi dibattiti, di cui si interessa anche Pietro Selvatico, per ricercare una collocazione idonea e definitiva, individuata nell'area degli Eremitani, dove arriva a metà anni Ottanta del Novecento.

Nel settembre 1937 Andrea Moschetti, allora direttore del museo civico, presenta una relazione al Podestà di Padova, sottolineando la necessità di un trasferimento proprio nell'area degli Eremitani. "La più adatta, a mio parere, sarebbe l'area dove ora ha sede il distretto militare, area coperta da fabbricati in parte mezzo rovinosi e indecenti, in parte 8 di carattere artistico così modesto da poter essere senza scrupolo abbattuti. Essa misura all'ingresso dai 12 ai 13mila metri quadrati di superficie. Basti poi ricordare che lì accanto sorge la Cappella giottesca degli Scrovegni, di proprietà comunale e dall'altro lato la chiesa degli Eremitani con la cappella mantegnesca degli Ovetari, per intuire quale mirabile centro artistico si verrebbe a creare in quel luogo e di quanta attrazione dei visitatori e degli studiosi".

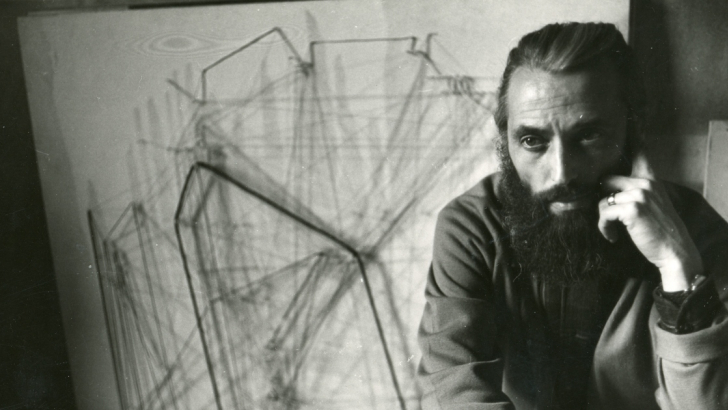

Alla fine degli anni Sessanta viene affidato all’architetto Franco Albini il compito di intervenire sulla struttura del complesso conventuale, nel frattempo diventato caserma, per renderla idonea. Albini recupera in particolare il chiostro minore, danneggiato durante il bombardamento del 1944 che aveva devastato la Chiesa degli Eremitani (con l'affresco di Mantegna nella cappella Ovetari), utilizza il metallo per ricostruire le parti mancanti del chiostro ed è sempre a lui ad attuare gran parte delle scelte di allestimento, in particolare al piano terra del museo. "Tuttavia, per ragioni legate alle vicende storiche della città - precisa Veronese -, il progetto di Albini rimane incompiuto e alcuni spazi non vengono costruiti".

Servizio di Francesca Boccaletto e Massimo Pistore

“ Il museo deve essere concepito come luogo dove fare esperienza di conoscenza e bellezza Francesca Veronese

Conservazione, ricerca e relazione con la città

"Il museo deve essere un luogo della cultura a tutti gli effetti - spiega la direttrice a Il Bo Live -, a partire dalla conservazione del patrimonio, che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto e ora abbiamo il dovere di trasmettere alle generazioni future. Il museo è un luogo in cui tutti i materiali custoditi richiedono cura, attenzioni e tecniche per essere ben conservati, questo sottolinea la necessità di dialogare costantemente con la ricerca, che si fa anche attraverso l'analisi di quello che è custoditi nei musei". Non solo, scrigno di tesori e centro per lo studio e la tutela dei reperti, è anche luogo di incontro per la società, "dove fare esperienza di conoscenza e bellezza". E Veronese aggiunge: "Nel 2024 il complesso museale, nella sua interezza, ha contato quasi seicentomila presenze, un importante risultato se si considera che la Cappella degli Scrovegni ha accessi contingentati per ragioni conservative". Nel 2021 Padova Urbs picta è stata inserita nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, con i suoi cicli affrescati del XIV secolo ospitati nella Cappella degli Scrovegni e nella Chiesa degli Eremitani, a Palazzo della Ragione, nella Cappella della Reggia Carrarese, nel Battistero della Cattedrale, nella Basilica e nel Convento di Sant’Antonio, nell’Oratorio di San Giorgio e in quello di San Michele.

Monumento funerario di Claudia Toreuma

Dal punto di vista archeologico il pezzo da non perdere è il Monumento funerario di Claudia Toreuma, composto da un cippo fusiforme in marmo, fuoriuscente da un kalathos di foglie di acanto. "Attraverso l'iscrizione presente sul monumento, questa giovane donna, non ancora ventenne, rivolgendosi ai suoi contemporanei e a noi oggi, racconta in prima persona di essere morta dopo essere stata famosa per molti giochi - precisa Veronese -. Attorno a questi giochi si sono confrontati diversi studiosi: accurate analisi delle ossa contenute nell'urna presente nel monumento hanno evidenziato una malattia professionale tipica delle atlete, rivelata da un frammento osseo della tibia: oggi dunque siamo concordi nel definire quei giochi delle esibizioni di carattere teatrale, grazie a cui Claudia Toreuma era diventata famosa nel suo tempo".

Pala del Romanino e Croce di Giotto

La Pinacoteca del Museo d'arte medioevale e moderna raccoglie "dipinti di artisti che danno il senso della ricchezza e dell'importanza della collezioni qui custodite: quella civica, con una origine antica, e quella Capodilista, acquisizione successiva". Due i pezzi scelti dalla direttrice: la Pala del Romanino, concepita per Santa Giustina e poi acquisita dal museo, e la Croce di Giotto, "opera che racconta come l'artista abbia cambiato il modo di dipingere, dando una svolta alla storia dell'arte".