Il cinema, secondo Pasolini, "appartiene allo stesso ordine della vita"

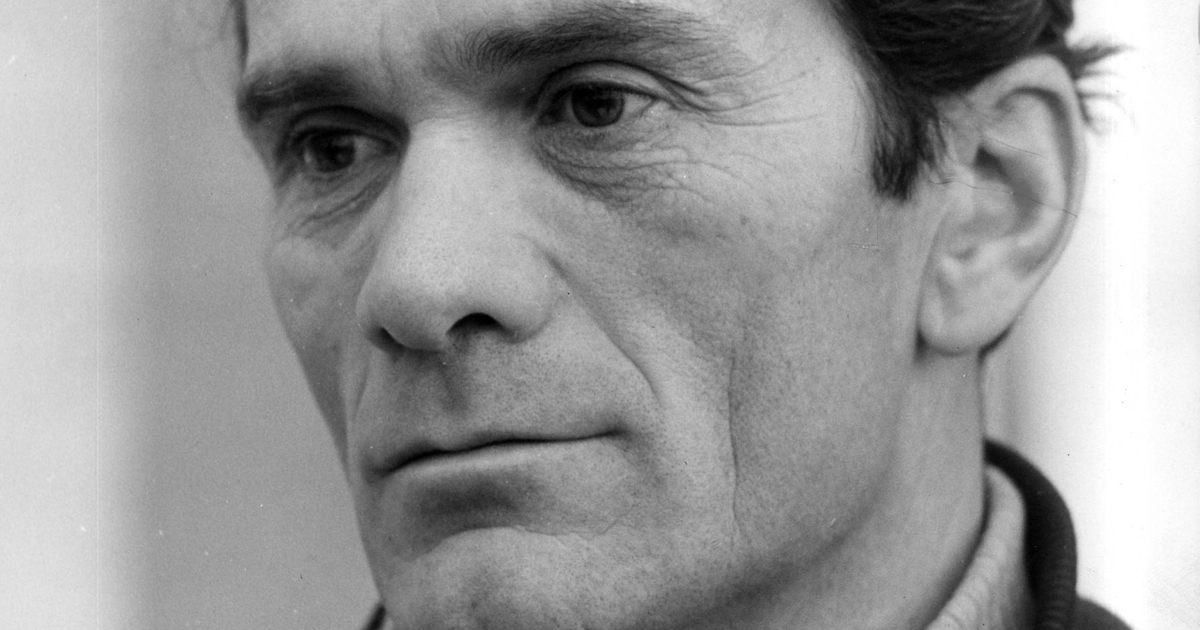

Pier Paolo Pasolini-foto12/7, Art/DR/Contrasto

“Con commossa unanimità d’accenti da destra a sinistra, la stampa italiana piange Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale più scomodo che abbiamo avuto in questi anni”, scrive Rossana Rossanda il 4 novembre 1975, alle sue parole seguono quelle di Alberto Moravia pronunciate il giorno successivo in occasione del discorso funebre: “Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E di poeti non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo”. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, all’idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini viene assassinato. Per il suo omicidio viene fermato il diciassettenne Giuseppe Pelosi, detto Pino, poi processato e condannato: un omicidio su cui restano dubbi e misteri.

Il giorno precedente Pasolini aveva rilasciato una intervista a Furio Colombo, uscita sulla Stampa-Tutto libri l’8 novembre, con un titolo che assomiglia a un presagio, poiché scelto da Pasolini stesso su invito del giornalista: Siamo tutti in pericolo. "Non vorrei parlare più di me, forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio. Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo". Una considerazione che oggi risuona con forza e sembra riguardare anche il nostro presente e il nostro destino.

Pasolini e il cinema. Parola, visione, mito

A distanza di cinquant’anni dalla morte, cosa e quanto ci resta dell'uomo, del pensiero intellettuale e della incredibile produzione di Pasolini? Certamente resta un “autore di riferimento e per molti punti di vista un unicum della storia culturale del dopoguerra, che nelle sue diverse manifestazioni artistiche ha lasciato segni luminosi ben distinti nel tempo": in Pasolini e il cinema. Parola, visione, mito (Carocci) Gian Piero Brunetta, professore emerito di Storia del cinema all’Università di Padova, riflette e propone una selezione dei suoi saggi, scritti a partire dalla fine degli anni Sessanta, per tornare a illuminare la figura di un intellettuale di cui continuiamo a sentire la presenza, un artista che lo stesso Brunetta definisce un "uomo-orchestra", in grado di padroneggiare diversi linguaggi e mezzi riuscendo a dare vita a opere e teorie che hanno portato a una nuova riflessione sull'immaginario del Novecento. "Oggi non ci appare né come maestro di vita né di pensiero, ma come una sorta di presenza diffusa e ricorrente, che ci aiuta a tener ben aperti gli occhi e attivati i nostri neuroni nei confronti del mondo che ci circonda e della velocità delle sue trasformazioni".

Nel tempo, ha continuato a parlare a studiosi, critici, appassionati di tutto il mondo. “Era curioso, onnivoro, iperattivo, perennemente in preda a una sorta di furore o trance creativa, che il cinema ha potenziato”, scrive. Ha scoperto il cinema in modo personale e "si è espresso poeticamente con le immagini in una misura che ancora oggi meraviglia perché ha sempre sperimentato qualcosa di nuovo".

Brunetta definisce l’ingresso di Pasolini nel cinema come una scossa sismica, capace di scuotere il sistema espressivo e linguistico e radunare attorno a sé e alla sua opera numerosi discepoli, desiderosi di scoprire “realtà marginali, soggetti invisibili e fuoristoria, mondi la cui memoria sembrava destinata a scomparire”. Il ricordo di Bernardo Bertolucci, suo assistente e aiuto regista, descrive bene questo aspetto partendo proprio dal comportamento assunto da Pasolini sul set, ritrovando idealmente la traiettoria del suo sguardo registico: “Inchiodava la macchina da presa davanti alle facce, ai corpi, alle baracche, ai cani randagi nella luce di un sole che a me sembrava malato e a lui ricordava i fondi oro: ogni inquadratura era costruita frontalmente e finiva per diventare un piccolo tabernacolo della gloria sottoproletaria”.

“ Era curioso, onnivoro, iperattivo, perennemente in preda a una sorta di furore o trance creativa, che il cinema ha potenziato” Gian Piero Brunetta in "Pasolini e il cinema" (Carocci)

I film degli altri

I film degli altri è un saggio, pubblicato da Guanda già negli anni Novanta del secolo scorso e ora riproposto dalla casa editrice in una nuova edizione, che raccoglie una selezione di recensioni firmate da Pier Paolo Pasolini pubblicate tra il 1959 e il 1974 su testate estremamente diverse tra loro: il Reporter, Tempo illustrato, Cinema nuovo, persino Playboy. L'introduzione è di Marco Tullio Giordana, regista di Pasolini, un delitto italiano (1995), il cui sguardo raffinato, esperto e consapevole in materia cinematografica offre un interessante punto di vista, rintracciando Pasolini nel ruolo di critico, impegnato in una attività che anticipa di un paio d'anni il suo debutto come regista, avvenuto nel 1961 con Accattone (dopo un periodo di apprendistato come dialoghista, soggettista e collaboratore alla sceneggiatura ne La donna del fiume di Mario Soldati, fino ad Addio alle armi di Charles Vidor).

In qualità di critico scrive di Un maledetto imbroglio di Pietro Germi (1959), dal romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda, e de Il bell'Antonio di Mauro Bolognini (1960), trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Brancati, analizza A qualcuno piace caldo di Billy Wilder (1959), definendolo, "malgrado quel fenomeno delizioso che è Marilyn Monroe, un film approssimativo e deprimente, che lascia in bocca l'amaro di un gioco di società riuscito così così". Si riferisce anche a Intrigo internazionale di Hitchcock definendo il regista "un po' imbolsito". Parla de La dolce vita come qualcosa di "troppo importante perché se ne possa parlare come si fa di solito di un film", e continua: "Benché non grande come Chaplin, Eisenstein, Mizoguchi, Fellini è senza dubbio autore non regista. Perciò il film è unicamente suo: non vi esistono né attori né tecnici, niente è casuale". Splendide le riflessioni dedicate a Milarepa: "Che straordinaria esperienza (in parte dimenticata) vedere un film veramente bello. Il cinema appartiene allo stesso ordine della vita: per questo, mentre si vede un film veramente bello, se ne sente l'artificialità, ma, dopo averlo visto, esso si ripresenta alla memoria come una cosa reale, anche se sognata", scrive riferendosi all'opera del 1974 di Liliana Cavani, definendolo un film raro, "una perfetta geometria [...] una esperienza visiva vissuta nella realtà". Marco Tullio Giordana si sofferma sui contenuti e il tono, spesso taglienti, di queste recensioni, sottolineando il fatto che non debba sorprendere “la sferza con cui colpisce film che sembrano e restano capolavori”. Così come non deve sorprendere che “talvolta la vis polemica contro questo o quello possa assomigliare a una resa dei conti o al proseguimento di tenzoni letterari o politiche con altri mezzi [...] Che si tratti di Truffaut o di Montale, di Bertolucci o Moravia, Calvino, Kubrick, Fellini, Bergman, Ginzburg, Sciascia, Petri, Bellocchio, la diatriba serve sempre a illuminare, allargare l'orizzonte, eccitare animi e intelligenze senza ipocrisie reverenziali né tanto meno sindromi di appartenenza".

“ Il cinema appartiene allo stesso ordine della vita Pier Paolo Pasolini

Scrive Pasolini in versi nel Poeta delle ceneri (1966-1967), facendo riferimento alla scoperta di una nuova lingua, quella cinematografica: "Nel '60 ho girato il mio primo film, che, / s'intitola Accattone. / Perché sono passato dalla letteratura al cinema? / Questa è, nelle domande prevedibili in un'intervista, / una domanda inevitabile, e lo è stata. / Rispondevo sempre ch'era per cambiare tecnica, / che io avevo bisogno di una nuova tecnica per dire una cosa nuova, / o, il contrario, che dicevo la stessa cosa sempre, e perciò / dovevo cambiare tecnica: secondo le varianti dell'ossessione. / Ma ero solo in parte sincero nel dare questa risposta: / il vero di essa era in quello che avevo fatto fino allora. / Poi mi accorsi / che non si trattava di una tecnica letteraria, quasi / appartenente alla stessa lingua con cui si scrive: / ma era ella stessa una lingua... / E allora dissi le ragioni oscure / che presiedettero la mia scelta: / quante volte rabbiosamente e avventatamente / avevo detto di voler rinunciare alla mia cittadinanza italiana! / Ebbene, abbandonando la lingua italiana, e con essa, / un po' alla volta, la letteratura, / io rinunciavo alla mia nazionalità".

Bellezza imperfetta

“La prima volta l’ho visto di spalle, mentre se ne andava, i capelli appena tagliati. La sua camminata è stata la prima cosa che ho conosciuto di lui", il ricordo di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar, maestro di scenografie che hanno segnato profondamente la storia del cinema, è tratto da Bellezza imperfetta (Pendragon, a cura di David Miliozzi), un libro in cui lo stesso Ferretti ripercorre le tappe del sodalizio professionale e della relazione personale con Pier Paolo Pasolini e in cui ogni pensiero condiviso meriterebbe una citazione. Il Vangelo secondo Matteo (1964) è la prima esperienza di collaborazione tra i due. Ferretti ha poco più di vent'anni e viene ingaggiato al posto dello scenografo Luigi Scaccianoce, prima scelta di Pasolini ma in quel periodo già impegnato su altri set: il feeling tra Pasolini e Ferretti è immediato, si capiscono al volo, il primo tratta da professionista il secondo che, a sua volta, assorbe e impara tutto quello che può: "Pier Paolo mi ha inventato, mi ha reso ciò che sono. Mi ha insegnato tutto, ad avere fiducia negli altri e a credere nei giovani, ad amare il mio lavoro con tutto me stesso. Mi ha insegnato a non avere paura delle mie paure".

"La memoria scricchiola come le assi di legno del pavimento, ma quando mi guardo indietro, oltre a ringraziare per la vita vissuta (quella da morto ancora non so), mi rendo conto di essere grato soprattutto a due persone: Gesù Cristo e Pier Paolo Pasolini. Può sembrare un accostamento un po’ azzardato, ma sono tante le cose che accomunano le vite di questi due rivoluzionari che hanno scandalizzato il loro tempo".

Il sodalizio continua felicemente, per anni, attraversando molti film, da Uccellacci e Uccellini del 1966 a I racconti di Canterbury del 1972 ("C’è una novità tecnica in questo film: forse per la prima volta con Pier Paolo abbiamo utilizzato il polistirolo per ricostruire le chiappe giganti del satanasso che sputa frati dal sedere. Usando polistirolo, cartapesta e vernice rossa, ci siamo ispirati ai carri di Carnevale"), fino a Salò o le 120 giornate di Sodoma del 1975. A quel punto l'amicizia tra i due è diventata importante, talmente profonda che, al termine delle riprese, Pasolini si avvicina a Ferretti e gli consegna qualcosa. "Questo è per lei, è il ritratto di mia madre". Ferretti ricorda quel momento, così prossimo alla fine: "Lo guardai con emozione - scrive -: era come se fossi diventato parte della sua famiglia". E tornando con la memoria ai giorni successivi alla morte, aggiunge: "Alla presentazione dei suoi film c’era sempre sua madre Susanna, che aspettava di capire le reazioni del pubblico con la solita ansia. Invece, alla prima di Salò a Parigi non c’era proprio nessuno; né Susanna né Pier Paolo, ucciso la mattina del 2 novembre del 1975, due settimane prima della proiezione francese. Il 2 novembre è un giorno da ricordare, non solo per i vivi, ma soprattutto per i morti, visto che è la giornata della commemorazione dei defunti. Quando sarò morto, darò una grande festa ogni 2 novembre nel mio super seminterrato al Verano”.