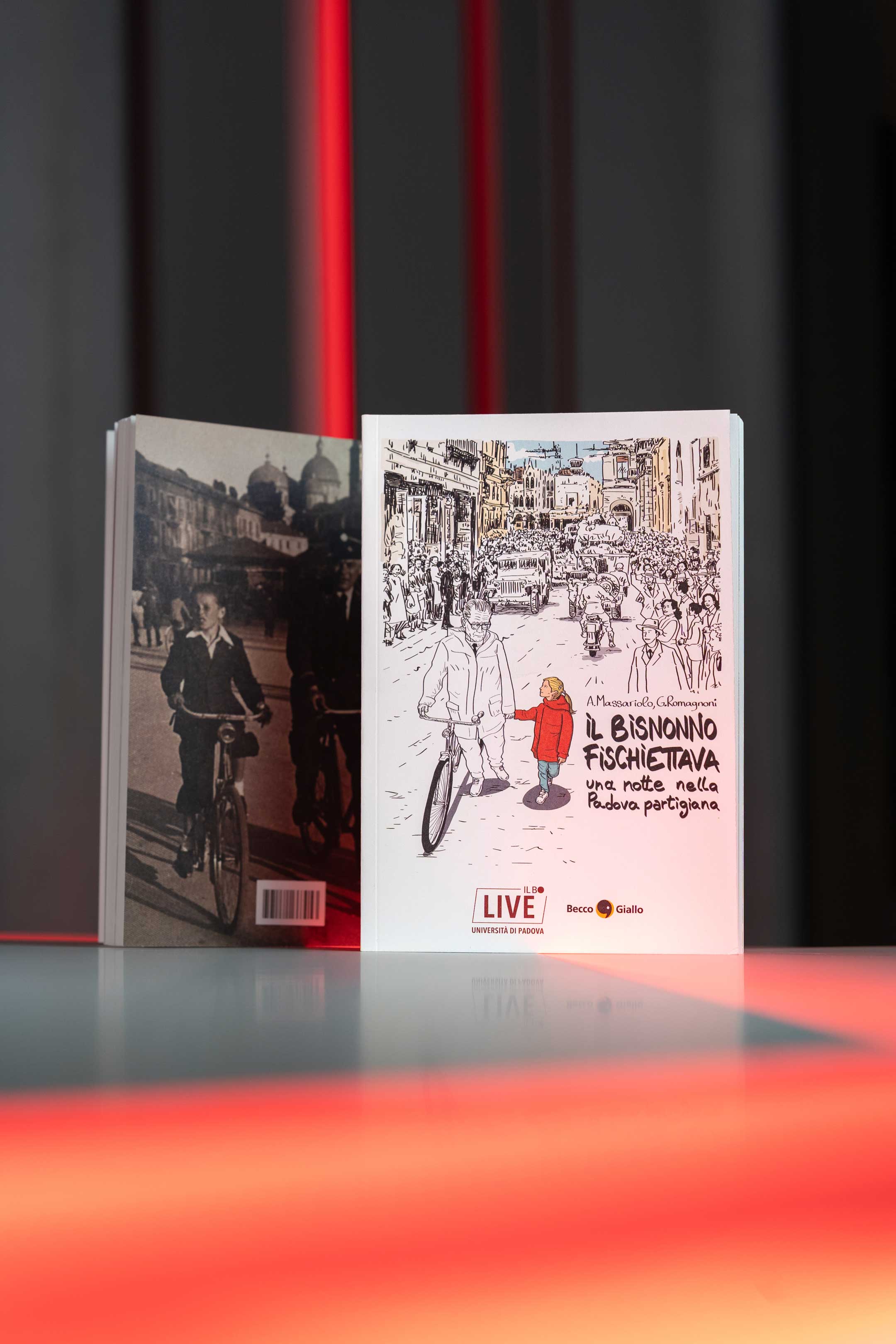

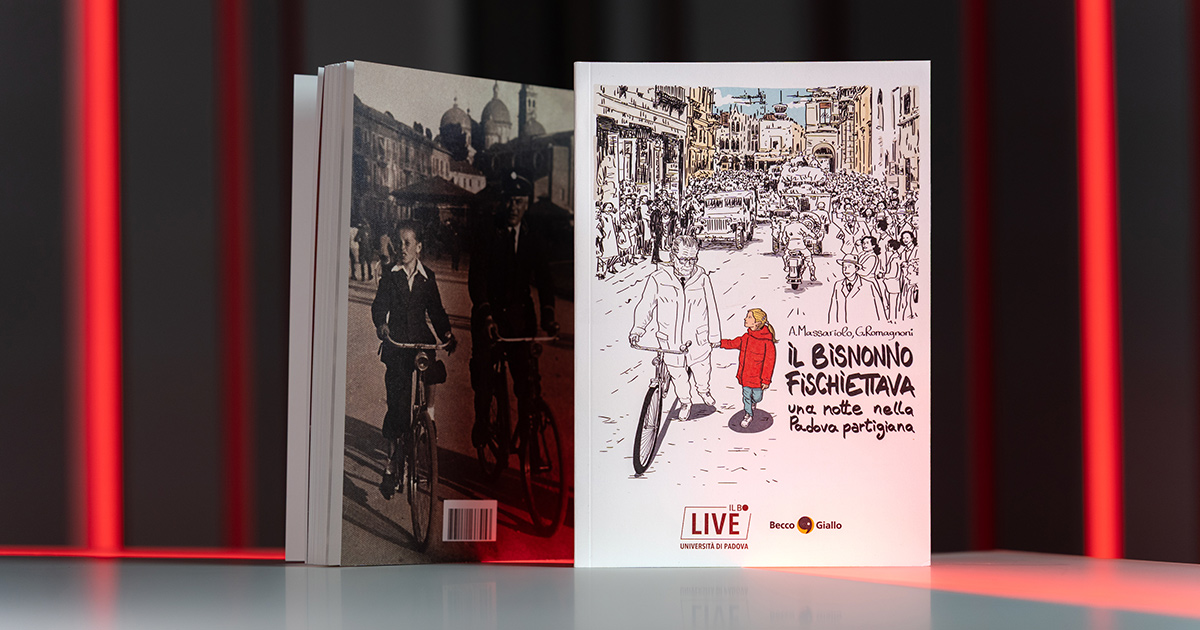

Il bisnonno fischiettava. Una notte nella Padova partigiana

A 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, un fumetto vuole ricordare luoghi e personaggi che hanno permesso a Padova di ritornare ad essere libera. Dalle grandi città ai piccoli borghi, la lotta partigiana è stata possibile solo grazie a donne e uomini che hanno trovato il coraggio di unirsi contro il nazifascismo.

Il bisnonno fischiettava. Una notte nella Padova partigiana è un fumetto che parla di liberazione, di cospirazione, di sogni, come quello di un’Europa unita, di coraggio e di paura. È un libro realizzato da Il Bo Live in collaborazione con BeccoGiallo e con il contributo scientifico del Casrec, il Centro di ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Il bisnonno, reale antenato del fumettista Giorgio Romagnoni, è Piero Artuso che per decenni è stato il custode di Palazzo del Bo. Negli anni divenne amico di professori e studenti e con loro vide l'ascesa del fascismo, la guerra, la Liberazione e andò in pensione agli albori del 1968.

La nipote è Elena, una bambina di 7 anni che abita con i genitori, circondata dai racconti sul bisnonno Piero. Una notte si sveglia e si trova davanti proprio lui, che le parla. Il nonno Piero la fa salire sulla sua mitica bicicletta e la porta in giro per la città di Padova. È il 24 settembre 1938 quando inizia il sogno di Elena, una giornata uggiosa di settembre che ha trasformato per sempre la storia d’Italia e non solo: la visita del Duce a Padova a pochi giorni dall’emanazione delle vergognose Leggi Razziali. Quel giorno più di trecento mila persone si erano recate in Prato della Valle per osannare Benito Mussolini. La notte della successiva guerra e la notte del sogno si intrecciano, i ricordi affiorano ed i due, lungo il loro percorso, incontrano i protagonisti della Resistenza patavina.

“ A 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, un fumetto vuole ricordare luoghi e personaggi che hanno permesso a Padova di liberarsi dal nazifascismo

“Quanto è lontano il Palazzo del Bo da palazzo Giusti, in via San Francesco? E la basilica del Santo dall’Antonianum e dal Prato della Valle? E palazzo Papafava da via Santa Lucia? E l’istituto Barbarigo dalla clinica di Palmieri al Torresino?”, si chiede Chiara Saonara nella prefazione del fumetto. “Padova è davvero una città a misura d’uomo, e ancora di più ci si accorge che lo è sempre stata pensando (e magari percorrendo) questi itinerari, che in un breve giro di mesi – quelli della Resistenza, dal settembre 1943 alla fine di aprile del ’45 – hanno segnato la vita di tante persone, giovani e meno giovani, ragazzi e ragazze, studenti e operaie, e ci hanno regalato la libertà. In venti mesi la Padova dei trecentomila del Prato della Valle del ’38 – la data da cui comincia questa storia – si è trasformata nella città in cui è nato il Comitato di liberazione nazionale del Veneto, in cui per la prima volta l’anno accademico dell’università è stato inaugurato “in nome di questa Italia dei lavoratori, degli artisti, degli scienziati”.

“ In venti mesi la Padova dei trecentomila del Prato della Valle del ’38 si è trasformata nella città in cui è nato il Comitato di liberazione nazionale del Veneto

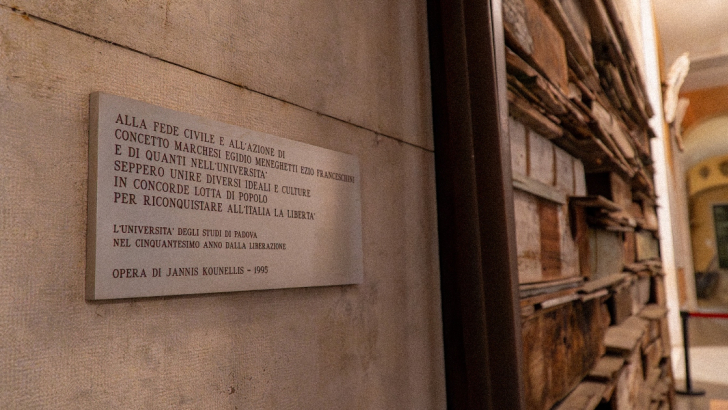

Da Giovanni Zanocco, che pubblicò clandestinamente Le Confidenze di Hitler facendolo passare per Le avventure di Pinocchio a Padre Mariano Girotto, da Otello Pighin - il comandante Renato, fino a Egidio Meneghetti e Concetto Marchesi, professori dell’Università impegnati nel CLN Alta Italia.

Quello di Elena e del suo bisnonno diventa quindi un viaggio nella Padova che, tra barbarie nazifasciste e coraggio, tra paura e cospirazioni clandestine trovò il modo di liberarsi dai nazifascisti il 28 aprile 1945.

All’alba Padova si risveglia con Elena e si mostra con un occhio diverso, tanto lontano quanto ancora attuale: una città che vuole restare libera e democratica.

Ascolta il racconto di Giorgio Romagnoni

Il racconto di Giorgio Romagnoni, nipote di Piero Artuso e coautore del fumetto

“Da piccolo, come tante persone della mia età, sono cresciuto con dei nonni che raccontavano la guerra - ha dichiarato Giorgio Romagnoni -. Quando ero piccolo, i miei prendevano me e mia sorella e mi lasciavano dei nonni e dai nonni non c'erano soltanto le storie, loro che erano del ‘30 e del ‘32. Per cui i racconti erano racconti di bambini che avevano vissuto la guerra. Ma c'era anche la mia bisnonna che era del ‘900 e che era la vedova di questa figura mitologica familiare, il bidello dell'università, il custode di Palazzo Bo: Piero Artuso.

Io non l'ho conosciuto, è morto prima che io nascessi, ne ho però sempre sentito parlare e sono cresciuto con questa idea mitologica del nonno che poi del nonno Piero che poi gradualmente ha svelato anche le sue ombre.

“ Piero Artuso non era stato certo un eroe durante la guerra e aveva molta paura. Giorgio Romagnoni

Si limitava ad aiutare per quel che poteva, professori dell'università, suoi amici, ma non se la sentiva di impegnarsi dentro la resistenza, anzi i racconti sono che durante gli allarmi aerei, i bombardamenti, era il più veloce della famiglia a scappare e tendeva a non aspettare le figlie, la moglie…questo ricordo sinceramente mi fa anche una gran tenerezza.

Però insieme alla tenerezza c'è la fatica di dire che forse ce la siamo un po' raccontata.

Padova è stata la città che ha avuto l'università con la medaglia d'oro al valore per l'impegno nella Resistenza, però il suo custode, il suo bidello ha passato anni facendo le inaugurazioni coi bracci tesi sotto ad un rettore, Anti, che era proprio fascista nell'anima, senza farsi nessun tipo di problema di coscienza. Nemmeno quando si venne costretti a prendere la tessera per poter lavorare, nemmeno quando i professori di razza ebraica furono cacciati, nemmeno quando scoppiò la guerra, forse nemmeno quando iniziò la Resistenza. Eppure Padova parla e noi ci stiamo dimenticando la sua storia.

Se in Prato della Valle, io non ho mai visto così tanta gente, così piena come quando nel ‘38 arrivò Mussolini, dall'altra parte in via Configliachi ci sono i luoghi che odorano della dell'uccisione di Sabatucci, un giovanissimo partigiano della Brigata Garibaldi Padovana.

Cammino due metri e arrivo dietro all'Antonianum: tra l'Antonianum e l'Orto Botanico se alzo la testa in su e se ho la pazienza di osservare vedo la targa che commemora Lubian, un partigiano, giovanissimo anche lui, anche lui a capo di una brigata quella Silvio Trentin. Stava scappando dai fascisti, è entrato dentro rifugiarsi dai gesuiti, I fascisti non si sono fatti i problemi, sono entrati anche dentro fino alle stanze dei padri, l'hanno preso Lubian, l'hanno portato in strada e l'hanno freddato sul posto.

Basta poi andare in via del Santo, c'è un'altra lapide dedicata proprio a Trentin, a Silvio Trentin che era un antifascista alla prima ora. Trentin è un personaggio alla Pertini, alla Ventotene, al confino: una persona che ha pagato e che non ha neanche visto come poi è andata a finire, perché anche lui l'han preso, gli han fatto male ed è morto prima della fine della guerra.

Io vado in giro per Padova e le e ci sono pietre d’inciampo, sono le pietre d’inciampo degli ebrei del ghetto deportati ad Auschwitz, sono le pietre d’inciampo di questi giovanissimi che hanno preso e, ad armi impari, hanno combattuto contro quello schifo che era il fascismo.

Padova odora di queste cose qui e però non ha fatto troppo i conti con questo suo passato, con le sue contraddizioni. Il fumetto Il bisnonno fischiettava, è semplicemente il tentativo di raccontare una storia familiare di noi padovani che camminando in giro per la nostra città possiamo ricordare la nostra storia, i nostri sbagli e i nostri atti di valore.