Resistenza e memoria come anticorpo

Monte Sole, Monumento ai caduti della Resistenza di David Pellicola

C’è una mappa dell’Italia che non compare nei manuali di scuola: una geografia tracciata dai sentieri della Resistenza e segnata da memorie di battaglie e di eccidi, che si rivela ancora oggi nei comportamenti politici. Come quando, all’inizio del 2021, oltre 240.000 i cittadini firmarono una proposta di legge di iniziativa popolare “contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Un’iniziativa idealmente nata a Stazzema, tristemente nota per il tragico eccidio compiuto dai soldati della Wermacht, e partecipata in alcuni luoghi molto più che altrove. Una coincidenza?

Non proprio, almeno secondo una ricerca appena pubblicata su Comparative Political Studies da Simone Cremaschi (Università Bocconi) e Juan Masullo (Universiteit Leiden), che mostra come i comuni italiani in cui, tra il 1943 e il 1945, operarono formazioni partigiane siano ancora oggi più inclini ad attivarsi per difendere i valori dell’antifascismo. La memoria in queste comunità non è soltanto celebrazione: è una risorsa viva che si traduce in gesti concreti.

Leggi anche: Marzabotto e l’importanza della memoria

Non basta però il semplice ricordo. Come spiega Marco Mondini, storico dell’Università di Padova, “la memoria della Resistenza, l’appartenenza a determinate comunità che hanno sofferto particolarmente – non solo durante la Seconda guerra mondiale ma anche durante la guerra civile – è fondamentale nell’atteggiamento politico di fronte al ritorno di certi linguaggi e ideologie”. Un ritorno che non assume più le forme del fascismo storico perché, precisa lo studioso, “mancano ingredienti essenziali come una guerra di massa o la legittimazione della violenza come strumento politico”. È però innegabile che oggi anche i Paesi democratici siano terreno fertile per retoriche razziste e identitarie, spesso ispirate agli arsenali simbolici dell’estrema destra novecentesca.

Per capire perché certe comunità siano più resistenti a queste derive, Cremaschi e Masullo hanno ad esempio incrociato due insiemi di dati: la distribuzione storica delle brigate partigiane e la raccolta firme per la legge antifascista, promossa dalla Rete dei Comuni per la memoria. Il risultato è netto: nei territori in cui si combatté il nazifascismo la partecipazione alla raccolta è stata in media del 39% più alta rispetto al resto del paese.

La storia però non spiega tutto: “Le politiche della memoria sono fondamentali per creare una memoria della politica – continua Mondini –. Non si tratta solo di ricordare, ma di scegliere cosa ricordare e come. In luoghi come Marzabotto o Sant’Anna di Stazzema, , ma pensiamo anche al Monte Grappa o alle vallate del Piemonte nord-occidentale, tentare di cancellare o riscrivere la violenza dei regimi fascisti è molto più difficile, perché lì il dolore delle vittime e il sacrificio degli eroi è ancora presente nella coscienza collettiva”.

Leggi anche: Il bisnonno fischiettava. Una notte nella Padova partigiana

Non è solo una questione di ricordi e vissuti personali; Cremaschi e Masullo parlano anche di memory entrepreneurs, imprenditori della memoria: figure locali – sindaci, insegnanti, volontari, associazioni –impegnate a trasformare il patrimonio storico in coscienza civica. Sono loro a fare la differenza tra una memoria in qualche modo passiva e una che mobilita: un’energia sociale che si trasmette nel tempo, anche quando i protagonisti non ci sono più.

Non si tratta di un fenomeno esclusivamente italiano: gli autori dello studio sottolineano il fatto che dinamiche simili si osservano anche altrove, come in Germania o nei Balcani. In Italia però la Resistenza è all’origine stessa della democrazia repubblicana: per questo, quando viene coltivata, la memoria può ancora oggi agire come anticorpo. Il fascismo non fu insomma un regime bonario, e fino a quando queste verità saranno custodite da comunità vigili, il passato potrà essere anche un presidio attivo di democrazia. “Finché terremo vive queste memorie – conclude Mondini – sarà più difficile riscrivere la storia”.

SPECIALE RESISTENZA A PADOVA

- Otto settembre 1943: la seconda Caporetto

- L'antifascismo di Concetto Marchesi

- Gli studenti che fecero la resistenza

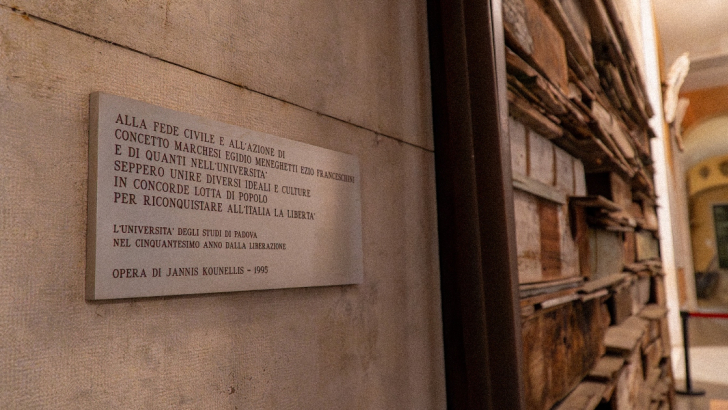

- Kounellis a Padova: storia di un monumento incompreso

- L’attentato del 1944 a “Il Bò”

- Le sorelle Martini, partigiane e studentesse

- Il comandante “Renato”

- Mario Todesco, il martire mite

- Lodovico Todesco e gli studenti partigiani del Grappa

- Concetto Marchesi, il rettore sovversivo