Il comandante “Renato”

Otello Pighin sottotenente del 9° reggimento artiglieria Brennero (Arch. Pighin - Bortolin)

La mattina del 10 gennaio 1945 il custode del cimitero di Abano trovò, abbandonato presso il camposanto, un cadavere nudo e insanguinato. Dalle prime indagini e dal “Verbale di visita a cadavere di sconosciuto”, redatto nel pomeriggio dello stesso giorno dall’ufficiale di stato civile del comune, assistito dall’ufficiale sanitario, risultò che il cadavere era quello di una persona di sesso maschile “deceduta per ferite d’arma da fuoco all’Albergo Trieste, sede dell’Ospedale Germanico n° 12462”, “di corporatura media, statura sui 170 centimetri, capelli castani, barba rasa, baffi castani, completamente privo d’indumenti e di documenti di identificazione, dell’apparente età di anni 40”.

La notizia si diffuse rapidamente e presto si venne a sapere che il corpo che, restituito in modo così barbaro e pietosamente sepolto in una fossa senza nome, era quello dell’ingegner Otello Pighin, assistente alla facoltà di Ingegneria, ma soprattutto uno dei più audaci e abili comandanti partigiani, notissimo in tutto il Veneto col nome di battaglia di “Renato”. Pighin era stato gravemente ferito il 7 gennaio 1945 a Padova in un agguato organizzato dai fascisti della “banda Carità” con la collaborazione di un traditore, torturato mentre era in fin di vita e infine spirato il 9 gennaio nelle mani dei tedeschi.

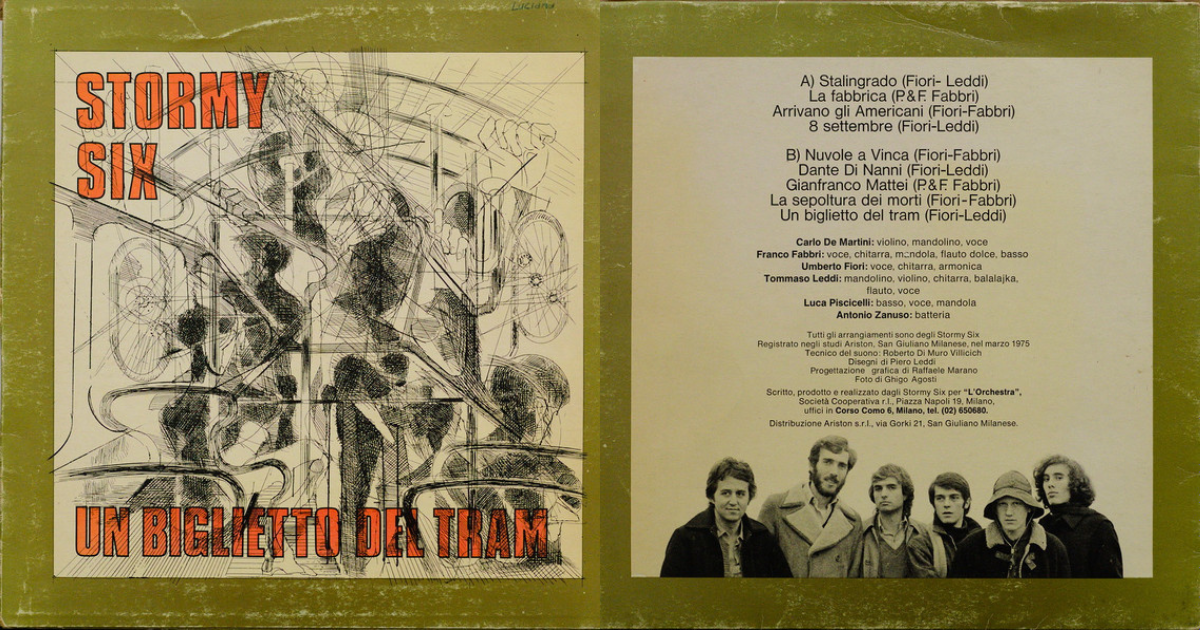

A Pighin l’università di Padova deve una delle pagine più luminose dei suoi ottocento anni di storia. Nato a Lusia (Rovigo) nel 1912 e laureato in ingegneria meccanica a Padova nel 1939, come i migliori tra i giovani cresciuti nel ventennio della dittatura aveva maturato la sua coscienza politica grazie alla guerra, combattuta da sottotenente di complemento del 9° reggimento artiglieria Brennero. Partecipò nel giugno del 1940 alla breve e fallimentare campagna sul fronte occidentale contro la Francia, e pochi mesi dopo fu mandato a combattere sul fronte greco-albanese, dove soffrì le tragiche conseguenze dell’impreparazione dell’esercito italiano.

Pighin fu rimpatriato per malattia in agosto 1941 e dopo lunga degenza ospedaliera fu posto in congedo assoluto in aprile 1942 e iscritto nel ruolo d’onore degli ufficiali inabili al servizio per invalidità di guerra.

Il prof. Egidio Meneghetti dopo la Liberazione (Arch. CASREC Unipd)

Il 16 agosto 1943 fu nominato assistente supplente presso l’Istituto di Macchine della Facoltà d’Ingegneria per l’anno accademico 1943-44. Nei pochi mesi in cui poté prestare servizio, prima di doversi allontanare precipitosamente dall’Istituto, il 30 dicembre 1943, per sfuggire all’arresto della Feldgendarmerie, si dimostrò “assistente capace e solerte”, come disse il prof. Egidio Meneghetti (1892-1961), principale animatore della Resistenza in Veneto, nell’orazione funebre tenuta il 29 maggio 1945 a Palazzo Bo.

Dopo l’8 settembre 1943 e la fuga del Re e degli inetti comandanti dell’esercito, a Padova il rettore dell’università Concetto Marchesi (1878-1957) e il pro-rettore Egidio Meneghetti dettero vita al Comitato di Liberazione Nazionale Regionale Veneto (C.L.N.R.V.), da cui derivò il C.L.N. provinciale di Padova. Il manifesto di Marchesi, largamente diffuso in tutto il Veneto, fu il primo documento della guerra dichiarata ai nazifascisti e l’invito a dare inizio alla lotta.

Nella sua decisione di aderire alla resistenza Pighin trovò ispirazione e appoggio in Adolfo Zamboni (1891-1960), grande decorato della guerra 1915-1918 e maggiore di complemento dell’esercito, avversario dichiarato del regime fin dal suo inizio e promotore a Padova del Partito d’Azione, cui anche Pighin aderì. Zamboni e Pighin, animati da grande amore per la patria e spinti da un forte senso del dovere di stampo mazziniano, fecero proprie le esortazioni del grande patriota ottocentesco, evidenziandole anche nella testata de “il Maglio”, il giornale dei giovani del Partito d’Azione di cui Pighin fu promotore, redattore e diffusore.

Essi sapevano di poter contare effettivamente su pochi uomini, ma “puri e decisi”, e solo successivamente, dopo aver sparso il seme, su una più larga adesione popolare. Perciò il tipo di lotta contro fascisti e tedeschi che Pighin condusse brillantemente per più di un anno a capo di piccoli gruppi mobilissimi di audaci patrioti si ispirò ai metodi mazziniani della “guerra d’insurrezione per bande”, la guerra del popolo “invincibile e indistruttibile”, che costringe il nemico a una guerra insolita, insidiosa e logorante, spingendolo senza scampo alla disfatta.

Come armi Pighin, da esperto ufficiale d’artiglieria e ingegnere, scelse gli esplosivi e le miscele incendiarie, preparate nei laboratori universitari o nelle cantine di case bombardate, che, “per salvare la Patria, dovevano lacerare le carni della Patria stessa”. Le prime ampolle di fosforo Pighin le provò nel lavandino della stanza dello studente Gianfranco de Bosio al Pensionato “Antonianum”. Poi andarono insieme a lanciarle nel retro dell’ultimo camion di una autocolonna militare tedesca mentre entrava nella grande autorimessa della Wermacht, facendo divampare un incendio che distrusse una quantità di veicoli.

Adolfo Zamboni e Gianfranco De Bosio

L’altra arma prediletta da Pighin fu il ciclostile, con cui imprimeva su manifestini e giornali “le parole della ribellione, dell’incitamento, dello sdegno, della rivolta”, come disse Meneghetti al suo funerale.

Incurante dei rischi mortali e della allettante taglia di un milione di lire, enorme per quel tempo, messa dalle autorità sulla sua testa, “Renato” si muoveva impavido per la città, solo leggermente travisato con abiti dimessi e grandi occhiali cerchiati “che smorzavano la fredda audacia degli occhi azzurri”. Quando Lina Geremia, la sua eroica moglie, fu arrestata in aprile 1944, fu tanto audace da farle visita nel vecchio e tetro carcere dei Paolotti, spacciandosi per lontano parente.

Fin dall’inizio Pighin seppe affratellare nella lotta studenti e cittadini. Tre giovani di Voltabarozzo, due studenti e un operaio, già uniti idealmente, furono tra i primissimi ad unirsi a lui. I nuclei divennero squadre, che si moltiplicarono col passare dei mesi diventando battaglioni, alcuni con carattere di piccole formazioni militari permanenti, fino a costituire la famosa Brigata Guastatori Giustizia e Libertà, che fu intitolata a Silvio Trentin (1885-1944), il grande antifascista e federalista arrestato a Padova il 19 novembre 1943 e morto il 12 marzo 1944: la brigata “universitaria” prediletta dal prof. Meneghetti.

La Brigata contava tra i suoi componenti anche dei sacerdoti: don Giovanni Apolloni, insegnante del collegio Barbarigo, che per mesi fu carcerato e torturato dalla “Banda Carità”; don Francesco Frasson, amministratore del Seminario; i Benedettini del monastero di S. Giustina padre Angelo Marincich e padre Stefano Graiff. Altri religiosi resero generosi e preziosissimi servigi: il padre abate di S. Giustina Timoteo Campi, padre Carlo Messori, padre Mariano Girotto, don Pietro Costa, don Luigi Panarotto e tanti altri.

Otello Pighin con la moglie Lina Geremia (Arch. Pighin – Bortolin)

Padova era allora il cuore di una regione strategicamente importantissima: a Luvigliano aveva sede il comando della X Armata tedesca; ad Abano quello della Luftwaffe; a Recoaro a fine settembre 1944 il maresciallo Kesselring trasferì il comando supremo tedesco in Italia; a Montemerlo era installata la centrale telefonica per l’intera Alta Italia.

Una delle prime azioni di “Renato” ebbe luogo il 17 novembre 1943, requisendo a Padova, rivoltella alla mano e con un solo compagno, 450 cappotti militari, che servirono per equipaggiare i partigiani della costituenda Brigata Giustizia e Libertà “Italia Libera”, legata al Partito d’Azione, che Lodovico Todesco (1914-1944), laureando in Medicina, stava costituendo sul Grappa a Campocroce. Poco dopo organizzò a Noale il sequestro di 23 quintali di tritolo. Molte armi gli furono fornite da carabinieri simpatizzanti.

Nei primi mesi Pighin si occupò anche del salvataggio dei moltissimi militari britannici e del Commonwealth fuggiti dai campi di prigionia del Padovano dopo l’8 settembre 1943 e braccati dai nazifascisti. Alcuni di loro furono avviati in montagna, dove combatterono con i partigiani. Molti furono protetti, nutriti e avviati verso Sud; molti altri furono aiutati a raggiungere la salvezza in Svizzera, spesso supportati da un’organizzazione di giovani coraggiosi guidati da padre Placido Cortese e Armando Romani con le tre sorelle Martini. Con l’aiuto dei carabinieri che collaboravano con lui, Pighin fece mettere al sicuro in Valrovina, sopra Bassano, anche alcuni gli ebrei padovani.

Sul finire dell’anno all’Istituto di Macchine giunse voce che l’ing. Pighin esercitasse attività politica e fosse ricercato dalla polizia. La mattina del 30 dicembre 1943 Pighin scampò all’arresto allontanandosi dall’Istituto poco prima che due funzionari della Felgendarmerie si presentassero per cercarlo. Così i poliziotti arrestarono sua moglie Lina, che si trovava casualmente in Istituto, la fecero salire sulla loro vettura e si fecero accompagnare nella sua abitazione per ricercare delle armi che sospettavano vi fossero nascoste.

“ Alla memoria di Otello Pighin fu conferita la Medaglia d’oro al valor militare; la stessa altissima decorazione fu conferita all’università di Padova

Nel gennaio 1944 “Renato” avviò azioni intimidatorie contro alcune fabbriche che producevano per i tedeschi. La sfida ai nazifascisti fu lanciata proprio nel cuore dell’Ateneo, alla vigilia dell’8 febbraio 1944: due squadre, composte per lo più da studenti, distrussero con una bomba la redazione del giornale Il Bò, organo del Gruppo Universitario Fascista (G.U.F.). Nei giorni seguenti furono lanciati nelle vie cittadine i volantini con l’appello alla rivolta del prof. Concetto Marchesi, il Rettore Magnifico costretto a rifugiarsi in Svizzera.

Nei mesi successivi Pighin e i suoi uomini si dedicarono con efficienza a una straordinaria campagna di attentati, sabotaggi alle linee ferroviarie e telefoniche e ai ponti stradali che misero seriamente in difficoltà gli occupanti nazifascisti. “Renato” però non volle mai che si facessero esecuzioni sommarie di nemici, ma si limitò a beffarli e a ridicolizzarli. In aprile 1944 grande effetto psicologico ebbe l’uso del fosforo in fialette con cui per parecchie sere furono spruzzate e incendiate le divise di una ventina di ufficiali fascisti, i quali agitandosi in preda al panico si coprirono di ridicolo davanti ai cittadini.

Parte del supporto logistico veniva della “Fra.Ma.”, l’organizzazione così denominata dalle iniziali dei cognomi dei professori Ezio Franceschini e Concetto Marchesi; con loro collaboravano l’industriale padovano Giorgio Diena (1897-1960), titolare della fabbrica Zedapa, che per la sua attività fu deportato a Dachau, e la sorella Wanda Diena Scimone.

Il 12 aprile 1944 Pighin, da tempo sospettato, fu arrestato e condotto alla caserma Mussolini, nel vecchio collegio Pratense di fronte al Santo, da cui riuscì subito a fuggire, rifugiandosi nel pensionato universitario “Antonianum”, retto dai Gesuiti.

Partigiani impiccati a Bassano del Grappa il 26 settembre 1944 (Arch. CASREC Unipd)

Alle speranze dell’estate, quando la guerra di liberazione pareva ormai vicina alla vittoriosa conclusione, seguì la più amara delusione, quando l’offensiva sferrata a fine agosto 1944 dall’8a armata britannica e dalla 5a armata statunitense si infranse contro le fortificazioni della Linea Gotica che si stendevano da Massa a Pesaro. I tedeschi in ripiegamento dal Centro Italia e i fascisti al loro seguito si addensarono nel Veneto, scatenando “le più atroci furie della più atroce guerra”, come scrisse Meneghetti esortando i Veneti alla “prova suprema”.

Quando il C.L.N. venne in possesso dei piani segreti con cui i tedeschi intendevano devastare il Veneto con estese distruzioni e vasti allagamenti per fare della regione la loro estrema linea di resistenza all’avanzata delle forze angloamericane, l’ing. Pighin venne designato come comandante della piazza di Padova col compito di operare alle spalle dei tedeschi con un ridotto contingente di giovani audaci.

Intanto nei primi giorni di novembre 1944 giunse a Padova e si insediò a palazzo Giusti in via S. Francesco uno dei più feroci organi repressivi della R.S.I.: il Reparto Servizi Speciali, alle dipendenze delle SS-SD tedesche, comandato dal maggiore Mario Carità (1904-1945). Adottando senza alcuno scrupolo i metodi nazisti, in breve la famigerata “Banda Carità” causò perdite disastrose per il C.L.N., non per merito di abilità investigative particolari, ma per effetto del disprezzo di ogni legge, dell’impiego di spie, delatori e traditori e soprattutto dell’uso sistematico della tortura. Carità usava volentieri i suoi forti pugni da pugilatore, ma prediligeva il crudele supplizio dell’elettricità, che provocava dolori tremendi nelle parti più delicate del corpo senza sporcare le mani dei torturatori.

A Natale del 1944 l’ing. Pighin, sentendosi sempre più braccato, dovette ancora una volta cambiare abitazione e si trasferì in una casa dell’Arcella, il quartiere più bombardato. Calmo e instancabile come sempre, il comandante “Renato” lavorava nella stanza adibita a tipografia clandestina, tra molte armi e pacchi di sigarette sequestrate da distribuire ai suoi compagni. Nella stanza accanto la moglie Lina, laureata in Medicina, che non si era mai voluta allontanare dal marito, stirava serenamente e la figlioletta Elena giocava vivacissima.

La salma di “Renato” composta all’albergo Regina di Abano dopo l’esumazione (Arch. Pighin – Bortolin)

Il 7 gennaio 1945 fu il giorno più funesto per la Resistenza veneta. Quel giorno, alle ore 17.30, Pighin fu attirato sotto i portici di via Rogati, presso il ponte Barbarigo, da Mario Santoro, alias “Capitano Castelli” e poi “Leonida”: un partigiano azionista che, a seguito della cattura, aveva ceduto alle sevizie e si era trasformato in zelante traditore. Si trattava di un agguato: nel gelido imbrunire Pighin venne ferito a morte dal sergente Corradeschi del “Reparto speciale AK Padova”, il quale pochi giorni dopo ricevette in nome del Führer la Croce di ferro di seconda classe.

Contemporaneamente i principali membri del C.L.N. regionale, traditi anch’essi da Santoro, vennero arrestati nella clinica oculistica Palmieri, dove si erano riuniti, e trascinati nel covo della “Banda Carità”.

Giunto a Palazzo Giusti Meneghetti vide Pighin agonizzante con “intorno alla barella insanguinata, la turba oscena dei sicari che insultavano, torturavano, inquisivano”, mentre “la sola risposta del morente erano due dolci nomi [della moglie e della figlioletta, ndr], continuamente ripetuti: ‘Lina… Elena… Lina… Elena…’”.

Gli altri componenti della Brigata, prontamente avvertiti della retata, dovettero darsi alla fuga nella neve alta mezzo metro, disperdendosi per la città in cerca di rifugi sicuri. La Brigata “Trentin” si riorganizzò a stento, ma a febbraio riprese le attività e fu tra le formazioni protagoniste dell’insurrezione, che a Padova avvenne tra il 26 e il 28 aprile 1945. Di essa fecero parte 495 partigiani combattenti e 188 patrioti, tra i quali le donne erano una cinquantina. I caduti furono 21, i feriti 10, i prigionieri e gli internati 42. Entrambi i comandanti della Brigata che erano succeduti a Otello Pighin, Corrado Lubian e Sergio Fraccalanza, caddero anch’essi in azione.

Il corteo funebre dell’ing. Otello Pighin transita nel luogo dove subì l’agguato (Arch. CASREC Unipd)

Alla vigilia dell’insurrezione di Padova il maggiore Carità, distrutti gli incartamenti e presi con sé molto denaro e oggetti preziosi frutto di malversazioni, fuggì in alto Adige e si rifugiò a Castelrotto, in una casa contadina nella frazione Siusi allo Sciliar, dove venne ucciso in un conflitto a fuoco con una pattuglia americana nella notte tra il 18 e il 19 maggio 1945. Gli uomini del suo reparto si dispersero e fuggirono verso Nord portando con loro casse intere di preziosi e di beni d’arte razziati o requisiti, tra cui argenti e pergamene del tesoro della Sinagoga di Firenze.

Alla memoria di Otello Pighin fu conferita la Medaglia d’oro al valor militare; la stessa altissima decorazione fu conferita all’università di Padova e da allora fregia il suo antico gonfalone, cui spetta l’onore, per questo motivo, di sfilare alla testa del corteo nelle cerimonie. Alla storia dell’ing. Pighin, che era stato il suo comandante, si ispirò nel 1963 il regista Gianfranco de Bosio per la sua sceneggiatura e regia del film intitolato provocatoriamente “Il Terrorista”, con Gian Maria Volontè nella parte di “Renato”.

Dopo la Liberazione, il 28 maggio 1945, la salma di Otello Pighin fu riesumata e il giorno seguente ricevette il commosso omaggio dei compagni e della cittadinanza e solenni onori militari sul ponte Barbarigo, luogo del tragico agguato, cui seguì il tradizionale rito dell’alzabara nel cortile antico del Bo.

“Se nella lotta per la liberazione io fui prima fra tutte le Università italiane, se furono scritte pagine che, sfidando l’offesa del tempo, aumenteranno nel mondo il mio alto decoro, so che anche e soprattutto a te io lo devo”: queste furono le parole che Meneghetti, da poco ritornato dal lager di Bolzano, fece dire “alla madre comune, alla nostra Università”, che accoglieva tra le sue antiche mura la salma del suo figlio migliore, mentre essa veniva innalzata per tre volte verso il cielo della storia.

SPECIALE RESISTENZA A PADOVA

- Otto settembre 1943: la seconda Caporetto

- L'antifascismo di Concetto Marchesi

- Gli studenti che fecero la resistenza

- Kounellis a Padova: storia di un monumento incompreso

- L’attentato del 1944 a “Il Bò”

- Le sorelle Martini, partigiane e studentesse

- Il comandante “Renato”

- Mario Todesco, il martire mite

- Lodovico Todesco e gli studenti partigiani del Grappa

- Concetto Marchesi, il rettore sovversivo