Cent’anni di storia della scienza a Firenze: una mostra al Museo Galileo

Ottavio Pisani (n./b. 1575), Astrologia, seu motus et loca siderum, Anversa, 1613: sfera del mondo con Atlante e Ariete, dettaglio (Immagine: Museo Galileo)

Nonostante la laurea in medicina e le ricerche dedicate allo studio dell’igiene pubblica, forse la vera passione di Andrea Corsini fu la storia della scienza. Già nel 1913 aveva fondato una collana, Vite di medici e naturalisti celebri, interrotta al terzo volume solo per lo scoppio della Grande Guerra. Dieci anni più tardi, Corsini assume la direzione della Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali e più tardi diventerà anche presidente della Società scientifica che la pubblica. Nel 1925, però, ha la sua più grandiosa idea: fondare un Istituto di Storia della Scienza. Quello stesso anno il Senato dell’Università di Firenze concede l’uso di una stanza in via degli Alfani 33. L’Istituto di Storia delle Scienze della Regia Università di Firenze nasce così ufficialmente cent’anni fa, il 7 maggio 1925 e la sua storia è oggi raccontata da una mostra ospitata dall’erede dell’istituto, il Museo Galileo di Firenze.

Cento anni di storia della scienza a Firenze

Affacciato su piazza de’ Giudici e l’Arno, il Museo Galileo sembra quasi dare le spalle a una delle principali attrazioni turistiche della città: gli Uffizi. Là un serpentone di persone da tutto il mondo è in coda per poter entrare ad ammirare capolavori dell’arte rinascimentale come la Nascita di Venere di Botticelli. Qui, invece, nessun affollamento, ma una collezione altrettanto importante. Basterebbero il cannocchiale con cui Galilei riuscì a misurare la distanza tra Giove e suoi satelliti o gli apparecchi con cui studiò il moto parabolico dei proiettili.

Arte, scienza e tecnologia che a Firenze, in realtà, si intrecciano fin dall’epoca dei Medici. Se Francesco I de’ Medici fu il fondatore della Galleria degli Uffizi, il cui edificio venne ultimato nel 1580, non appena diventato Granduca di Toscana, suo fratello Ferdinando I vi fece costruire la “Stanza della Cosmografia”. E per un lungo periodo, accanto alle opere degli insigni artisti foraggiati dalla corte la collezione presentò anche gli strumenti scientifici più avanzati. Oggi, quella collezione è al Museo Galileo, assieme a quella messa insieme dalla dinastia successiva, quella degli Asburgo-Lorena, che governarono Firenze dal 1737 fino all’Unità d’Italia.

Un momento chiave di questa storia scientifica fiorentina è senza dubbio quella dell’Accademia del Cimento, una società scientifica finanziata dalla corte fiorentina che aveva lo scopo di diffondere nel mondo il metodo galileiano. Una storia che abbiamo raccontato nel libro La scienza nascosta nei luoghi d’Italia (il volume collettaneo realizzato dalla redazione del Bo Live) e che coinvolge un altro edificio celebre della città, anch’esso oggi più famoso per le collezioni artistiche: Palazzo Pitti.

La mostra celebrativa

Questa storia importante, ma poco nota, è raccontata proprio nella mostra Cento anni di storia della scienza a Firenze che si può visitare al Museo Galileo. Si parte dalla celebrazione dell’intuizione e della dedizione di Andrea Corsini, che fu direttore fino al 1961. Un momento chiave della storia dell’Istituto è sicuramente la Prima Esposizione Nazionale di Storia della Scienza del 1929: da maggio a novembre le presenze furono oltre 100 mila. Era il segno che gli interessi di conservazione di Corsini potevano correre parallelamente all’interesse del grande pubblico per la storia della scienza e della tecnologia. Per questo serviva un vero e proprio museo.

Le collezioni dell’Istituto trovarono casa nell’attuale Palazzo Castellani l’anno successivo, assieme alla trasformazione in museo. Si tratta di uno dei primissimi musei dedicati completamente alla storia della scienza e alla conservazione del patrimonio di strumenti e documenti: il più antico, il Museo di Storia della Scienza dell’Università di Oxford (Regno Unito) è stato fondato solamente nel 1925, mentre il Science Museum di Londra, non espressamente dedicato alla storia scientifica, è aperto al pubblico dall’epoca vittoriana.

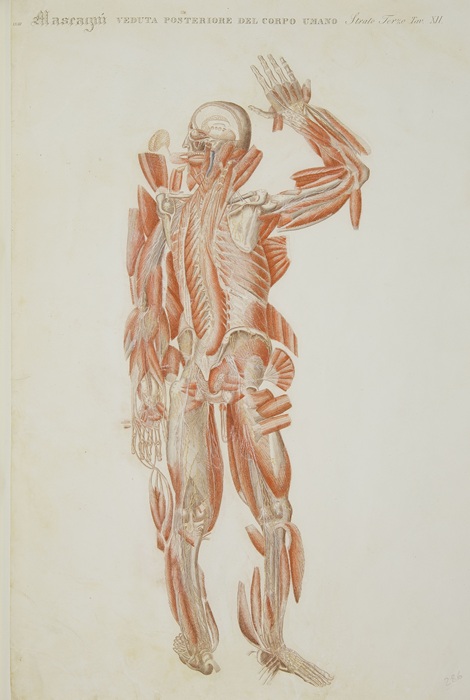

L’alluvione del 1966

Visitando il museo, l’Arno è sempre molto presente. Lo si vede dalle finestre affacciate sul lungofiume, specialmente da quelle dell’ultimo piano, dove si trova la biblioteca riservata agli studiosi. Ma poco più di sessant’anni fa, il fiume entra letteralmente nel palazzo: è l’alluvione che colpisce la città tra il 4 e il 6 novembre 1966, quella che è rimasta celebre per gli “angeli del fango”. Il seminterrato che ospita la mostra era allora usato come magazzino per strumenti e libri antichi, che hanno rischiato di andare perduti per sempre. Ne è un esempio l’Anatomia universale di Paolo Mascagni: uno splendido libro illustrato a mano e stampato nel 1833 ritrovato letteralmente scavando nel fango. Il libro, giustamente usato come simbolo di quel tragico momento, è stato restaurato solamente nel 2015 e durante la prima pulitura è stato liberato di oltre un chilo di sedimenti.

Protagonista di questa pagina di storia è Maria Luisa Righini Bonelli. Succeduta alla direzione di Corsini nel 1961, quando l’alluvione colpisce il “suo” museo non esita a prestare le proprie braccia per le operazioni di salvataggio dei reperti. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, Bonelli si comportò come una specie di Indiana Jones. Vista l’impossibilità di accedere al Museo dell’ingresso principale, sommerso dall’acqua e dal fango, Bonelli si arrampicò dall’esterno del palazzo per rompere una finestra e mettere in salvo i cannocchiali di Galilei.

L’epoca recente

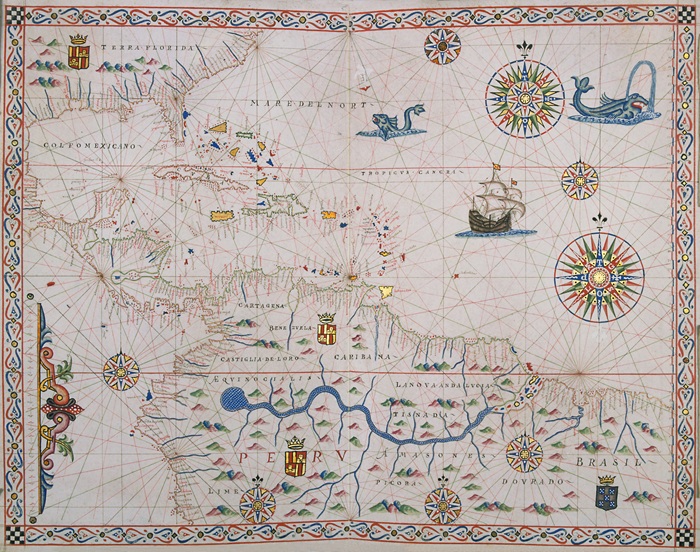

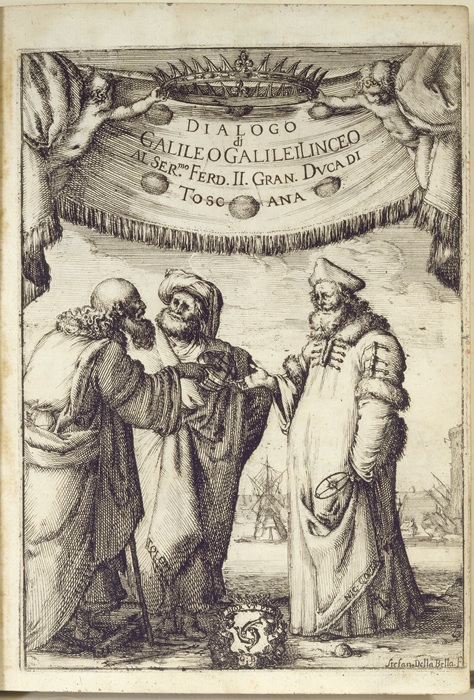

Sopravvissuto all’alluvione, il Museo Galileo viene proiettato nella rete internazionale dei grandi musei scientifici sotto la direzione del successore di Bonelli, Paolo Galluzzi, che realizza mostre temporanee che potremmo definire “pop” e che contribuiscono a far conoscere le collezioni e la storia fiorentina ben oltre i confini italiani. Meno evidente, ma non meno importante, continua fino ai giorni nostri, anche l’impegno di ricerca, con l’acquisizione di altri volumi d’epoca. Alcuni sono visibili nell’ultima sala della mostra, come per esempio le edizioni di opere fondamentali per la storia della scienza, quali il Dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo o la selezione di portolani storici che testimoniano l’importanza delle conoscenze geografiche e cartografiche dal Rinascimento a oggi.

A cent’anni dalla grandiosa idea di Andrea Corsini, il Museo Galileo non sembra risentire dell’età. Tra le sue sale si possono trovare sempre più curiosi provenienti dai quattro angoli della Terra e alcune guide turistiche lo hanno inserito nei loro programmi di visita. Insomma, la mostra sembra ricordarci che se pensiamo a Firenze solamente come la città del David di Michelangelo, del Ponte Vecchio e degli Uffizi ci stiamo dimenticando di un pezzo fondamentale della storia.