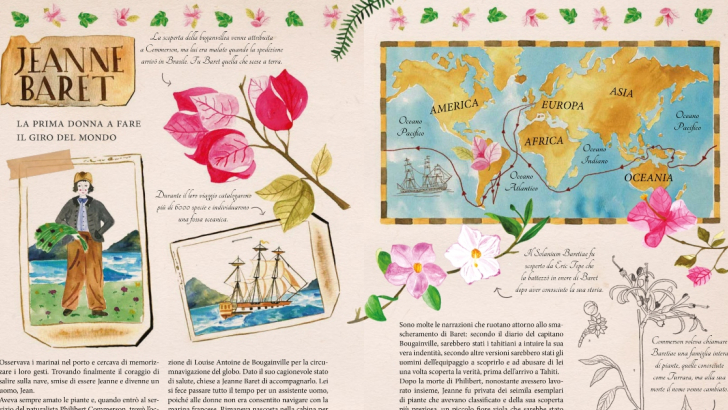

Brividi estivi: sei thriller sul lato oscuro del gruppo

L’estate è il periodo perfetto per letture non troppo impegnate e quindi, per chi ama il genere, per recuperare i thriller lasciati sul comodino durante l’inverno.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di thriller? Ci sono molti sottogeneri: da quelli sui serial killer, a quelli psicologici, passando per i gialli con investigatori carismatici. In questo articolo parliamo di quelli in cui il fattore scatenante riguarda le dinamiche di gruppo: quando i personaggi si arrogano il diritto di superare i confini personali dei più deboli, quando il carisma di uno porta alla distruzione di tutti (qui menzioniamo anche due film a tema, Colonia di Florian Gallenberger e The Sacrament di Ti West, ispirato al massacro di Jonestown da parte di una setta).

Al di fuori della fiction, il gruppo è spesso interpretato come qualcosa di positivo, un sinonimo di sicurezza: famiglia, scuola, comunità, amicizie strette sono i luoghi dove cerchiamo accoglienza, protezione, identità.

Ci sono altri casi in cui invece il gruppo non salva, ma spinge verso l’abisso (senza arrivare alle sette, pensiamo al caso delle gang). È come se il meccanismo stesso dell’appartenenza, di solito utile e virtuoso, si ribaltasse, rivelando un lato oscuro: quello in cui il bisogno di essere parte di qualcosa diventa la leva perfetta per manipolare, zittire, annientare.

In questa estate letteraria ci siamo immersi in romanzi che lavorano proprio su questo bordo scivoloso: raccontano non tanto il crimine come gesto individuale, ma come frutto di una pressione collettiva, o di un’appartenenza che corrode. In queste pagine l’orrore è il risultato logico della convivenza disfunzionale, che parte da un bisogno atavico dell’uomo che è quello di non essere solo (come ci spiegava Massimo Polidoro in questa intervista) e sfocia nel controllo di un gruppo che ti osserva e poi ti inghiotte, come un farmaco che si trasforma in veleno mentre la vittima non ha i mezzi per accorgersene. Ecco sei thriller che, ognuno a modo suo, mettono in scena il patto (in)felice tra l’individuo e il gruppo tra sette, collettivi terapeutici, classi scolastiche, condomini, comunità femminili. A unirli non è un genere in senso stretto – alcuni sono più noir psicologici, altri flirtano con la satira o il pulp – ma un’atmosfera condivisa dominata da una collettività che diventa tossica.

Antonella Lattanzi: il condominio come corpo collettivo

Iniziamo da un ambiente che dovrebbe evocare una routine, e al massimo qualche discussione sui turni di pulizia delle scale: il condominio. In Questo giorno che incombe (HarperCollins), Antonella Lattanzi prende un contesto borghese, un bel palazzo, con bambini che giocano e feste di quartiere, e lo trasforma in una capsula claustrofobica che pulsa di minaccia latente. Il racconto è ispirato a un fatto di cronaca, ma non si limita al resoconto: diventa una discesa nel sospetto collettivo, nella paranoia che si alimenta di mezze frasi, rumori dietro i muri, silenzi troppo lunghi.

Il gruppo dei genitori, apparentemente solidale, comincia a incrinarsi quando accade qualcosa di grave e tutti si ritrovano con la fame di trovare un colpevole. Ma la tensione non è solo “tra” i personaggi, è intorno: in quel non detto che è più pervasivo di qualsiasi colpo di scena, mentre il condominio diventa un organismo collettivo che respira, giudica e forma opinioni.

Lattanzi mostra con precisione chirurgica come basti pochissimo perché un ambiente percepito come sicuro (il vicinato, i genitori dell’asilo, l’amica accogliente) diventi una trappola che erode tutto il buono che era rimasto, mentre il giudizio del gruppo diventa una condanna senza appello.

Alberto Vignati e la scuola come setta

Un effetto simile, ma in un contesto molto diverso, lo troviamo in Hedonia di Alberto Vignati (Mondadori). Anche qui c’è una comunità ristretta e ben definita, una classe in un istituto privato, e anche qui l’ambiente è apparentemente protetto. Ma sotto la superficie educata della scuola si muove un piano oscuro, e chi arriva dall’esterno si ritrova coinvolto in un gioco in cui l’individualità perde i suoi contorni.

Il romanzo tratteggia ciò che succede quando il gruppo, invece che aiutare a crescere, addestra a obbedire. Hedonia è una distopia scolastica che parla in realtà del potere, di come si costruisce, si conserva, si delega. E anche qui, come nel libro della Lattanzi, la violenza non arriva mai da dove ce la aspettiamo: non è tanto nei singoli gesti, quanto nel sistema che li giustifica.

Ciò che colpisce nel romanzo di Vignati, infatti, non è il classico tema della scuola come luogo di disagio adolescenziale, che pure c’è, ma è il modo in cui il sistema scolastico stesso, sotto una patina progressista e sorridente, si rifugia in un’omertà che si lava le mani di ogni principio. La nuova arrivata non si trova davanti bulli o cattivi evidenti, ma un gruppo già formato, con ruoli impliciti, rituali condivisi, linguaggi cifrati. Una tribù, che come ogni tribù prevede i suoi esclusi.

A rendere tutto ancora più inquietante è l’app misteriosa con cui gli studenti registrano comportamenti, valutano le performance quotidiane, si vedono assegnare punteggi visibili a tutti da un’entità demiurgica di cui non si conosce l’identità. Una gamification pedagogica che, invece di stimolare la crescita, crea una sorveglianza pervasiva e interiorizzata. Chi accetta le sfide insensate diventa un modello da imitare, chi devia viene penalizzato non da un’autorità centrale, ma dallo stesso gruppo che dovrebbe includerlo. In questo contesto, anche il sapere viene distorto: diventa uno strumento per esercitare superiorità, per costruire consenso, per isolare chi resiste, perché qui crescere diventa solo adeguarsi.

Karsten Dusse: il lato oscuro del benessere

Dal mondo scolastico ci spostiamo in un altro ambiente apparentemente positivo: quello della crescita personale. Inspira, espira, uccidi (Giunti), scritto dall'avvocato tedesco Karsten Dusse, non è inquietante come i due romanzi precedenti, anzi, è molto ironico e divertente: un avvocato stressato si affida a un percorso di mindfulness per rimettere ordine nella sua vita, tra una moglie lamentosa, una figlia amatissima ma trascurata e dei capi non propriamente illuminati. Il problema nasce quando comincia a prendere questo percorso troppo sul serio, al punto di trovarsi a… uccidere i problemi che si presentano.

Il romanzo è una satira nera che fa sorridere, ma anche riflettere quando ci troviamo davanti la risposta alla domanda: “Cosa succederebbe se decidessimo di applicare i consigli dei guru di turno fino alle estreme conseguenze?” Nel libro il linguaggio del benessere viene svuotato e usato per giustificare qualsiasi cosa ed è un meccanismo simile a quello che troviamo nelle sette: una regola, un lessico comune, un’adesione che diventa automatica. Il tutto è reso con una caricatura efficace di certi ambienti in cui il collettivo, più che accogliere, assorbe fino a cancellare, in questo caso, il confine tra crescita spirituale e addestramento criminale.

Il trailer della serie tratta dal romanzo

Cate Quinn e la sorellanza instabile

In Le tre vedove (Einaudi), Cate Quinn mette in scena un altro tipo di gruppo chiuso: una comunità religiosa isolata nel deserto dello Utah, dove tre donne si ritrovano vedove dello stesso uomo, poligamo. Quando il marito-messia viene trovato morto, sono loro le principali sospettate, e, naturalmente, ciascuna sospetta delle altre.

Il romanzo è costruito come un thriller classico (tre voci, tre diverse verità complementari), ma il cuore pulsante è il gruppo, con le sue regole assurde che le protagoniste hanno apparentemente accettato senza fare domande, in un menage familiare in cui la sorellanza è autentica ma instabile, e dove l’adesione al culto ha lasciato cicatrici profonde e inibito le capacità di fidarsi del prossimo.

Qui il potere non viene più esercitato direttamente, perché è mancato il leader carismatico: le regole, però, sono state interiorizzate, e il mistero non è tanto chi ha ucciso, quanto se sia ancora possibile liberarsi da un sistema di pensiero collettivo che ti ha formato dall’infanzia. La setta poligama in cui vivono le protagoniste ha regole rigide, ruoli prestabiliti, e un carisma maschile che sopravvive anche dopo la morte. Le tre donne sono state plasmate dalla collettività, e anche nel momento in cui provano a liberarsene portano con sé le tracce degli ordini a cui hanno sempre obbedito.

Christian White: l’identità come specchio sociale

In La ragazza senza passato (La nave di Teseo), Christian White racconta di come un’identità rubata può essere sia un inganno che un rifugio. È questo l’ambiguo territorio in cui si muove un thriller psicologico che si apre con un ritorno ma subito ci fa sospettare che le cose non torneranno mai davvero, se non forse nel capitolo finale. Una ragazza, scomparsa da bambina, ricompare diciassette anni dopo, una famiglia la riconosce e lei accetta la cosa. Ma è davvero chi dice di essere?

L’indagine, qui, non è solo poliziesca. È un percorso dentro i meccanismi sociali che costruiscono l’identità: chi sei, se tutti intorno a te decidono che sei qualcun altro? E soprattutto: quanto è facile accettare una finzione, se ti offre finalmente un posto che puoi chiamare casa?

Il cuore oscuro del romanzo, però, è il passato della ragazza: un passato in cui si insinua una comunità religiosa chiusa, una setta familiare che educa alla sottomissione e alla devozione assoluta, un luogo dove l’individualità viene progressivamente erosa, in nome dell’obbedienza. Le regole non sono esplicitamente violente, ma sono pervasive, e l’amore, il senso di appartenenza, persino la salvezza, vengono offerti come premi a chi si conforma. Il prezzo da pagare, però, è la rinuncia a ogni scelta autonoma.

Nel momento in cui la protagonista si trova catapultata in una nuova vita, la domanda non è tanto se stia mentendo, ma se possa ancora distinguere tra menzogna e verità, perché chi cresce in una setta non apprende solo una narrazione: ne fa parte, ne incarna la grammatica emotiva e talvolta, anche uscendone, continua a cercare, senza saperlo, una struttura che possa dare forma al suo pensiero.

Stephanie Wrobel: terapie di gruppo che degenerano

Chiudiamo con Potrebbe far male (Fazi), di Stephanie Wrobel, un romanzo che ci porta in un centro terapeutico per donne che vogliono imparare a “smettere di amare troppo”. Ma il percorso di cura diventa presto qualcosa di molto diverso: un sistema di controllo mascherato da aiuto, dove la vulnerabilità viene usata contro chi la confessa: il gruppo, lungi dall’essere un porto sicuro, si rivela una struttura manipolatoria, in cui ogni debolezza diventa una leva per ottenere qualcosa.

Le partecipanti sono invitate a tagliare i legami con l’esterno, adottare nuove regole, tatuarsi un simbolo come segno di rinascita che, ovviamente, rinascita non è, perché proietta negli stessi meccanismi di dipendenza affettiva da cui si cercava di uscire, cambiandone solo l’oggetto. E così il gruppo, che dovrebbe essere spazio di liberazione, diventa una nuova gabbia.

Anche qui, come in Inspira, espira, uccidi, c’è un linguaggio condiviso, un sistema di premi e punizioni, ma il tono è più cupo, più claustrofobico. Si ha la sensazione che non esista una possibilità di fuga: non solo perché il gruppo non te lo permette, ma perché tu stesso, ormai, non vuoi più la libertà, perché nei momenti di debolezza diventa allettante cedere la propria autonomia pur di sentirsi accolti.

Thriller che ci parlano

In ognuna di queste storie, il gruppo è un personaggio vivo, è il potere che non sappiamo combattere e forse è anche un’amplificazione delle nostre paure più attuali: quelle di essere invisibili, oppure troppo esposti; di essere giudicati, o peggio ancora accettati solo a patto di rinunciare a noi stessi.

E la domanda che sorge, leggendo, è questa: fino a che punto siamo disposti ad adattarci per restare dentro il cerchio?

Che si tratti di condomìni, classi, centri spirituali, famiglie o sette, questi romanzi mostrano che il vero pericolo non è quasi mai il singolo, ma quel coro non ben identificabile che però controlla e influenza. Quello che dice: “è normale”, facendoti dubitare di te stesso. Quello che, mentre ti accoglie, ti chiede di cambiare pelle.

E forse è proprio questa la funzione più profonda del thriller: non darci un colpevole da arrestare, ma un’idea da smascherare, anche quando ci assomiglia.