Questo è quanto. Come la fisica quantistica ha cambiato il mondo (e noi)

Scogliere a Helgoland. Foto di Simon Waldherr (CC BY-SA 4.0)

“Nessuno ancora comprende la meccanica quantistica” amava ripetere, acuto e ironico come sempre, Richard Feynman. Parole che, in bocca a un Nobel, potrebbero spingere noi comuni mortali a continuare a sfruttare scienza e tecnologia per il nostro uso quotidiano, senza pretendere di capirci qualcosa di più.

Così però, oltre a privarci di alcune tra le vette più ardite del pensiero umano, rischieremmo anche di perdere un essenziale strumento di comprensione la realtà in cui viviamo, non solo dal punto di vista scientifico. Quella quantistica è infatti anche una delle grandi rivoluzioni del Novecento, che, pur combattuta nei laboratori e nelle conferenze invece che nelle piazze e nei parlamenti, ha comunque cambiato il nostro modo di percepire il mondo.

A raccontarla è Piero Martin, docente di fisica sperimentale presso l'Università di Padova, nel libro Questo è quanto. La fisica quantistica in cinque idee (Laterza, 2025). La narrazione parte idealmente da una scogliera di Helgoland, l'isola nel Mare del Nord dove nel 1925, esattamente un secolo fa, un febbricitante e allucinato Werner Heisenberg riesce, come in un quadro di Caspar David Friedrich, ad afferrare una scintilla d’infinito. Guardando le onde sull’oceano il fisico tedesco elabora un nuovo linguaggio per descrivere il mondo microscopico, che non pretende più – come osserverà il linguista Giacomo Devoto – di fotografare la natura, quanto di descriverla come si racconta una storia o si compone una sinfonia.

Martin ci parla quello sconvolgimento, che avrebbe fatto traballare le basi della fisica galileiana e newtoniana, attraverso cinque parole chiave: discontinuità, identità, futuro, indeterminazione, relazione. Cinque idee che, come le dita di una mano, ci aiutano a toccare un sapere apparentemente astratto e lontano, ma in realtà profondamente incarnato nella nostra esperienza quotidiana.

La meccanica quantistica è difficile ma non per questo inaccessibile, spiega Martin, che all’attività sperimentale – soprattutto nell’ambito della fusione nucleare – ha affiancato negli ultimi anni anche quella di divulgatore. Basta talvolta rinunciare all'idea di comprendere ogni singolo passaggio, lasciandosi guidare da una curiosità libera e capace di cogliere la meraviglia. Ad esempio mentre si guardano i mosaici della Basilica di San Marco, che l’autore, da buon veneziano, evoca per spiegare il concetto di quanto: così come questi sono composti da tessere, luce e materia sono fatte di unità discrete, indivisibili e quantizzate, non continue ma “a scalini”, come i pixel di un'immagine digitale.

La vittoria definitiva di Democrito su quanti, prima o dopo di lui, hanno sostenuto l’infinità divisibilità dell’esistente? Sì e no, perché sotto altri aspetti queste stesse particelle posso anche essere descritte con funzioni d’onda, abbattendo la separazione tra materia ed energia. Allo stesso tempo cade anche il principio di causalità inteso in maniera deterministica, con la preda d’atto che a livello dell’infinitamente piccolo la posizione degli elementi subatomici può essere prevista solo in maniera probabilistica.

Oggi la fisica quantistica è dappertutto: nei pannelli solari e nei laser, nei microchip che animano questo schermo come nel Gps dello smartphone, nella risonanza magnetica, nei codici QR e in mille altre tecnologie che usiamo ogni giorno. Oltre a questo però ci interpella profondamente, perché mette in crisi ciò che la filosofia occidentale ha per secoli considerato saldo e sicuro; dal principio di identità alla separazione tra soggetto e oggetto, fino al determinismo causale: tutto viene scardinato o reso provvisorio. Perché, se è l'osservatore a modificare e in qualche misura a determinare il sistema osservato, l'evento non è più qualcosa che accade a prescindere, ma che si realizza in relazione.

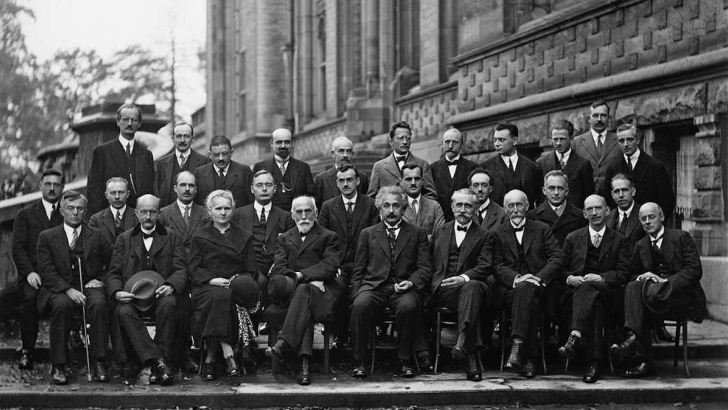

La mente cartesiana che contempla il mondo da fuori, neutra e distaccata, lascia il posto a un soggetto partecipe, coinvolto, che agisce nella stessa misura in cui conosce, e che conoscendo determina in qualche modo quello che osserva. In questo senso, la rivoluzione quantistica fa da contraltare, insieme alla relatività, a quella che Zygmunt Bauman ha definito la "liquidità" della società moderna: un mondo in cui le identità si sfaldano, le certezze si divertono a nascondersi, i confini tra reale e virtuale si confondono. E forse non è un caso che, come nota Martin, la meccanica quantistica non abbia avuto un solo padre carismatico come Albert Einstein (che ne gettò le basi e poi la criticò), ma è nata da una pluralità di voci e visioni: Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, de Broglie, Pauli. Una teoria collettiva, frutto di un dialogo – e talvolta dello scontro – tra menti e culture scientifiche diverse durante i trent’anni che, secondo George Gamow “sconvolsero la fisica”.

Menti che, come in un quadro di Magritte o in un film di Nolan, ci hanno rivelato un mondo più instabile, contraddittorio e paradossale di quanto pensavamo. Ma anche ricco, aperto e fecondo di possibilità, dove il senso di vertigine diventa parte integrante dell'esperienza. Questo è quanto, più che un saggio di divulgazione, è un invito alla meraviglia. La rivoluzione quantistica ha cambiato la scienza, ma ha anche cambiato la cultura. E oggi, mentre entriamo nell'era dei computer, della crittografia e dell'informazione quantistici, chiede anche a noi di cambiare. Di accettare l'indeterminazione, l'ambiguità, la complessità. Di imparare una nuova lingua, come Heisenberg a Helgoland. Una lingua che non fotografa, ma racconta; e che forse, raccontando, ci aiuta a capire chi siamo.