In Salute. In ansia per il dentista? Calmati o proverai più dolore

Foto Andrea Piacquadio, Pexels

Avete l’appuntamento fissato ormai da tempo: venerdì, ore 17.30. Fino a questa mattina non ci pensavate, ignorando candidamente la spunta in calendario. Ora invece cominciate a realizzare che quell’estrazione potrebbe non essere così indolore. Bisogna togliere un dente del giudizio. Va bene, se proprio si deve. Arrivano le 17.00 e la calma inizia un po’ a barcollare. Parcheggiate, entrate in sala d’attesa, sfogliate una rivista. Prego, si accomodi. E in un istante vi trovate sulla poltrona del dentista, con il bavaglio monuso sul petto e una cannula in bocca. Subito dopo l’anestesia locale, e poi via alle danze. Trascorrono pochi minuti, non dovreste avvertire dolore, e invece vi sembra vero il contrario: iniziate a sudare e la vista si sfoca.

Le cure odontoiatriche, sebbene fondamentali per la salute orale, non di rado sono vissute con una certa preoccupazione da un gran numero di pazienti. Oggi però esistono approcci e metodi, che si avvalgono anche dell’impiego di nuove tecnologie, che rendono la visita dal dentista un’esperienza meno stressante e dolorosa. Ne abbiamo parlato con Gastone Zanette, professore di anestesia odontoiatrica all’università di Padova, past president e oggi componente del comitato scientifico dell’Associazione italiana sedazionisti odontoiatri, che ha risposto alle nostre domande nello studio di registrazione de Il Bo Live.

Professor Zanette, quali sono le principali difficoltà che un dentista incontra e deve affrontare durante i trattamenti odontoiatrici con i propri pazienti?

Il primo ostacolo è di tipo economico, dato che le terapie odontoiatriche hanno un costo di solito a carico del cittadino nella maggior parte degli Stati europei. Il secondo ostacolo è la comunicazione con il paziente, che dovrebbe essere efficace e positiva: l’odontoiatra dovrebbe ascoltare il paziente, rispondere alle sue domande e sciogliere i dubbi, ma a volte questo può risultare difficile a causa dei ritmi convulsi. Una buona comunicazione, invece, è indispensabile per gestire l’ansia odontoiatrica o, come si diceva un tempo, la paura del “cavadenti” presente nel nostro inconscio personale e collettivo.

Semplificando molto possiamo dire che l’ansia odontoiatrica, che costituisce il terzo ostacolo nell’ambulatorio del dentista, sia legata a due fattori principali. Il cavo orale, innanzitutto, assume un particolare valore simbolico: rappresenta la porta d’ingresso del nostro corpo, l’organo con cui comunichiamo con i nostri simili, ma anche l’organo del gusto, del piacere di bere e mangiare, e anche un organo sessuale. Nella fase orale dello sviluppo infantile tutta l’esperienza del mondo passa attraverso la bocca.

In secondo luogo, sull’ansia che si prova sulla poltrona del dentista pesano anche le esperienze dolorose precedenti, vissute in prima persona o riferite da altri, fin troppo frequenti in odontoiatria, ma anche in altre discipline medico-chirurgiche.

Quanto incide e con quali conseguenze l’ansia del paziente sul trattamento? Può avere ripercussioni anche sulla percezione del dolore?

Sicuramente si. L’ansia odontoiatrica è presente in circa il 30% della popolazione italiana e nella sua forma più grave, che è la fobia odontoiatrica, nel 15% circa, con conseguenze importanti. Nel paziente ansioso, per esempio, l’anestesia locale non fa effetto e questo provoca dolore: il dolore, infatti, è il compagno inseparabile dell’ansia e insieme danno vita a un circolo vizioso difficile da interrompere, perché l’ansia fa percepire come dolorosi stimoli che in realtà non lo sono. Inoltre, spesso spinge a rinviare le cure fino a quando la situazione orale del paziente diventa grave, quindi con necessità di terapie più invasive e più costose.

Ancora, l’ansia è causa del cosiddetto “gag reflex”, cioè del conato di vomito che si può avere all’introduzione delle mani e degli strumenti odontoiatrici nella bocca, condizione che rende difficile e spiacevole l’intervento odontoiatrico sia al paziente che al dentista. Ognuno di noi ha questo riflesso quando si introduce un corpo estraneo nel cavo orale, ma nel paziente ansioso è molto esagerato e può complicare seriamente la possibilità di cura. E infine sempre l’ansia può provocare sincope vasodepressiva con perdita di coscienza, la più frequente emergenza in odontoiatria: si presenta di solito subito dopo l’esecuzione dell’anestesia locale, dopo che l’odontoiatra “mette le mani sul paziente” che vive questo atto medico come un’aggressione alla propria incolumità.

Intervista a Gastone Zanette, professore di anestesia odontoiatrica all’università di Padova. Riprese e montaggio di Massimo Pistore

Quali sono le tecniche più efficaci per controllare l'ansia durante un trattamento odontoiatrico? E quali sono i benefici?

Partiamo innanzitutto da una premessa: il paziente ha il diritto di ricevere e l’odontoiatra il dovere di garantire un percorso diagnostico terapeutico privo di ansia e dolore. È questo il principio da seguire, che ha ispirato il pionieristico lavoro della scuola padovana nella figura di Giovanni Manani, padre fondatore dell’anestesiologia odontoiatrica italiana e professore ordinario all’università di Padova dal 1980.

A seconda della situazione e delle esigenze del paziente, sono disponibili tecniche specifiche di valutazione e trattamento dell’ansia e del dolore odontoiatrici. Ci sono test di vario tipo, alcuni classici che prevedono la somministrazione di domande, altri più recenti e oggettivi che possono quantificare il livello di ansia di una persona, quando deve sottoporsi a un trattamento odontoiatrico.

Una volta determinato il livello di ansia si può intervenire con trattamenti comportamentali e/o farmacologici. Si può ricorrere per esempio all’ipnosi o alla iatrosedazione che consiste nell’adottare una comunicazione efficace, delle tecniche dialogiche che consentono di mettere a proprio agio il paziente. Come dicevamo, l'odontoiatra può ridurre l'ansia di una persona con il suo comportamento, il modo di parlare, il tono di voce, l’ascolto, risolvendo i problemi che il paziente o la paziente pone. Se tutto ciò non è sufficiente, si può ricorrere a farmaci come il protossido di azoto (gas esilarante) e/o le benzodiazepine.

Queste possibilità consentono di prevenire ed evitare tutte quelle problematiche di cui si è parlato in precedenza, dal gag reflex, alla sincope, al rinvio delle cure. Il paziente così risulta soddisfatto, con un conseguente miglioramento non solo della salute orale ma anche sistemica, dato che la cura del cavo orale ha ripercussioni sulle condizioni fisiche: alcune patologie orali infatti possono influire sull’insorgere di malattie cardiovascolari, sindromi metaboliche, obesità, diabete, etc.

Gli anestetici impiegati in odontoiatria sono gli stessi usati anche in altri ambiti medici o ne esistono di specifici? Quali sono gli aspetti da considerare nella scelta del farmaco?

Gli anestetici locali sono gli stessi utilizzati nelle altre specialità medico-chirurgiche e cioè lidocaina, mepivacaina e articaina, e rappresentano i farmaci più importanti nello studio odontoiatrico per garantire una procedura priva di dolore. Per assicurare anche il trattamento dell’ansia, quando presente, prima dell’esecuzione dell’anestesia locale si possono utilizzare le tecniche ansiolitiche e sedative di cui si è detto, comportamentali e/o farmacologiche, senza però mai arrivare alla perdita di coscienza: si parla perciò di ansiolisi e sedazione cosciente.

La sedazione profonda e l’anestesia generale sono riservate a pazienti particolarmente problematici e incapaci di cooperare, come nel caso di gravi disabilità, e vengono utilizzate in sala operatoria con l’ausilio dell’anestesista, mai sulla poltrona odontoiatrica a causa del rischio elevato di complicanze.

Che posto occupano le nuove tecnologie nel controllo dell’ansia e del dolore in odontoiatria?

Sicuramente ci sono nuove tecnologie per gestire ansia e dolore. Basti pensare per esempio ai dispositivi indossabili, come orologi da polso, anelli o ditali, che permettono di monitorare l’attivazione del sistema simpatico, cioè il livello di stress del paziente sulla poltrona odontoiatrica, in modo oggettivo fornendo numeri e non impressioni soggettive. Tali strumenti sono in grado di misurare con precisione la frequenza cardiaca, la sua variabilità nel tempo, la sudorazione cutanea, cioè parametri che forniscono una misura quantitativa dell'ansia del paziente e consentono di decidere quali trattamenti utilizzare.

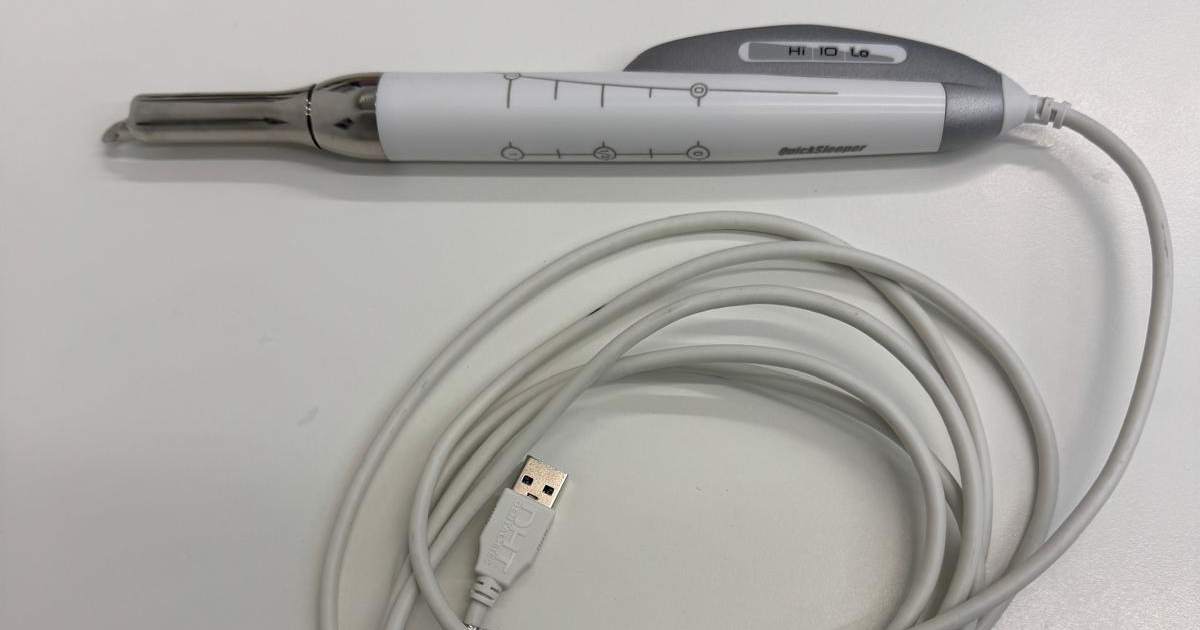

Sono disponibili inoltre sistemi di anestesia locale controllati elettronicamente che consentono di eseguire anestesie assolutamente indolori e sono meglio accettati soprattutto dal paziente pediatrico, perché sono dispositivi diversi dalla classica siringa.

Esistono differenze tra uomini e donne nella percezione di ansia e dolore in odontoiatria? E in caso affermativo come si differenziano i trattamenti?

Sì esistono differenze: i dati disponibili dicono che le pazienti presentano una maggiore incidenza e livello di ansia odontoiatrica e perciò una maggiore percezione del dolore dentale. I trattamenti comunque non si differenziano, sono solo più frequentemente impiegati nel sesso femminile. Secondo studi condotti su pazienti di entrambi i sessi, i farmaci utilizzati determinano effetti terapeutici e collaterali simili.