Robot e umani: la sfida dell'automazione e il lavoro

Robot e umani: la sfida dell'automazione

Esperimento: prendiamo un motore di ricerca e scriviamo “robots and jobs”. A metà luglio 2020, tra le notizie più recenti, esce qualcosa come questo. Parla di 51 milioni di lavoratori, solo in Europa, che rischiano il posto entro 10 anni a causa della concorrenza dei robot. La fonte è un rapporto della società di consulenza McKinsey pubblicato a metà giugno, sugli effetti del combinato disposto di automazione e Covid-19 sul mercato del lavoro del Vecchio Continente.

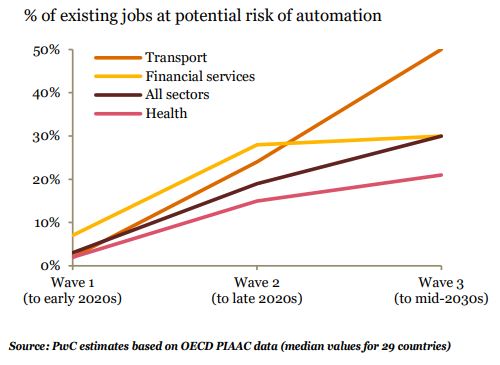

Basta scorrere tra i risultati della ricerca, però, per trovare poco sotto una previsione diversa. Questa volta si dice che entro il 2037 automazione e robotica cancelleranno 7 milioni di lavoro, ma ne creeranno anche 7,2 milioni di nuovi, per un guadagno totale di 200,000 posti. Così va meglio, direte. Ma dipende dalla colonna in cui sta il vostro lavoro. Se è nella manifattura industriale, e se vi fidate di un’altra ricerca di Oxford Economics dello scorso anno che trovate un po’ più giù tra i risultati della ricerca, i posti che spariranno saranno di più (20 milioni), e più in fretta (entro il 2030).

Potremmo continuare, o rifare questo esercizio tra sei mesi con altri risultati. Di previsioni sul futuro impatto di robotica e intelligenza artificiale sul mercato del lavoro se ne trovano letteralmente per tutti i gusti: e se quella di questo mese vi pare troppo pessimistica, non dovete far altro che aspettare quella del mese prossimo.

“ Fare previsioni è molto difficile, specie sul futuro Niels Bohr

Un paio di anni fa, la MIT Technology Review ha compilato una tabella (purtroppo già datata) di tutti gli studi pubblicati sul tema, mettendo in colonna i posti distrutti e i posti creati secondo ognuno. Si va dal catastrofismo di chi prevede 2 miliardi di posti distrutti a livello mondiale entro il 2030, alla visione più ottimistica ma decisamente di parte della International Federation of Robotics, che prevede invece 3 milioni e mezzo di posti creati grazie ai robot entro il 2021. In mezzo, tutti i gradi intermedi e numeri in libertà.

Fare previsioni è molto difficile, specie sul futuro, per dirla con il noto aforisma spesso attribuito a Niels Bohr (il quale però a sua volta lo aveva preso a prestito, e a conti fatte stabilirne la vera paternità è ancora più difficile che prevedere il futuro). Se il futuro da prevedere riguarda l’impatto economico e sociale di una nuova tecnologia la difficoltà si fa ancora più grande, e in passato chi ci ha provato ha per lo più sbagliato.

All'origine delle previsioni

La rilevanza sociale del tema è tale, però, che questo settore di studi non si può liquidare con un’alzata di spalle. È un fatto che intelligenza artificiale e robotica (soprattutto la prima, per ora) stiano facendo progressi che fino a un paio di decenni fa sembravano impensabili, superando le prestazioni umane in molti ambiti. Le possibili conseguenze, se arrivassero all’espulsione dal mercato del lavoro dei lavoratori meno qualificati e a disoccupazione di massa, minaccerebbero alle basi la tenuta dell’ordine democratico. Costruire scenari futuri è necessario, per fornire alla politica gli elementi per prevedere e mitigare quelle conseguenze. Ma se è così, allora è importante capire da dove vengano quei dati, come siano calcolati, quanto siano credibili. Di quali fidarsi di più.

Di fatto, i numeri più citati vengono soprattutto da tre studi, le cui metodologie sono anche la base dei calcoli fatti dagli altri meno noti.

Lo studio di Carl Frey e Michael Osborne

Il capostipite della letteratura moderna su automazione e occupazione è uno studio del 2013 dell’Università di Oxford, firmato da Carl Frey e Michael Osborne, inizialmente pubblicato come documento interno dell’ateneo e solo quattro anni dopo uscito, in forma leggermente rivista sulla rivista Technological Forecasting and Change. Come ricorda la pagina Wikipedia di Carl Frey, “lo studio ha avuto oltre 5000 citazioni, e la sua metodologia è stata usata dagli advisor economici del Presidente Obama, dalla Banca di Inghilterra, dalla World Bank, dalla BBC. Ne hanno parlato John Oliver nel suo talk show, e Yuval Noah Harari nei suoi libri”. Diversi altri studi che compaiono su quella tabella di Technology Review usano versioni modificate della metodologia di Frey e Osborne.

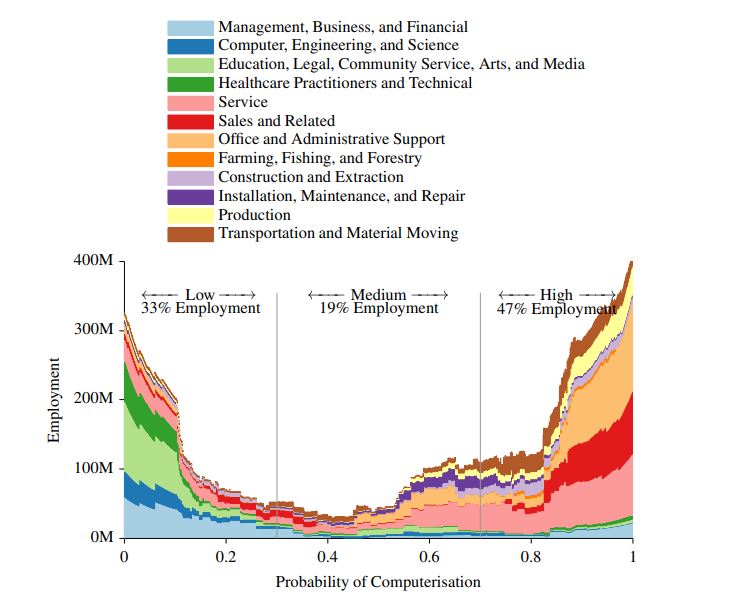

Il risultato più sintetico e più spesso citato da questo studio parla del “47 per cento dei lavori negli Stati Uniti ad alto rischio di automazione”, e viene da questa tabella del paper, ampiamente riportata dagli articoli giornalistici che hanno raccontato lo studio:

Ogni punto della tabella è un lavoro (parrucchiere, giornalista, direttore d’orchestra), che può appartenere a uno tra 12 macrosettori, identificati da colori. I lavori più a sinistra sono meno a rischio, quelli a destra più a rischio. L’altezza dell’area colorata dicono quante persone sono occupate in quel lavoro secondo l’ufficio statistico statunitense. Il 33 per cento dei lavoratori americani fanno quindi lavori con un basso rischio di essere sostituiti da un computer, il 19 per cento è a rischio medio, mentre ben il 47 per cento sono a rischio alto di essere sostituiti da un algoritmo nel giro di un decennio o due (e visto che il primo studio era del 2013, il primo decennio è già quasi andato). A rischiare sono soprattutto i lavoratori nei settori amministrativi, delle vendite e dei servizi; più al sicuro invece sanità, finanza e manutenzione e installazione di dispositivi.

Apriamo la scatola nera e andiamo a vedere come i due ricercatori hanno ottenuto i loro citatissimi dati. Il primo passo è stato un workshop all’Università di Oxford con la partecipazione di “ricercatori in machine learning”. Non sappiamo quanti né chi fossero, il paper non lo dice e in rete non se ne trova traccia (deve essersi svolto quasi dieci anni fa, visto che il primo studio è del 2013). Ai partecipanti a questo workshop, Frey e Osborne hanno dato una lista di 70 professioni accompagnate da una descrizione estesa. Hanno preso le descrizioni da O*net, un database americano che codifica e standardizza le informazioni sulle occupazioni per fini statistici: periodicamente invia una survey a un campione di migliaia di responsabili risorse umane, dirigenti e impiegati di diversi settori, raccogliendo informazioni strutturate sui lavori esistenti, le competenze richieste per svolgerli e la loro relativa importanza. Per ognuna delle 70 professioni, Frey e Osborne hanno chiesto agli esperti di rispondere alla domanda: “I compiti richiesti da questo lavoro possono essere specificati abbastanza chiaramente per, in presenza di dati sufficienti, essere eseguiti da un computer?”. Insomma, sapreste trasformare quel lavoro in un algoritmo? Gli esperti dovevano rispondere 0 se consideravano quel lavoro non automatizzabile, 1 se sicuramente automatizzabile I 70 lavori erano stati scelti in modo che la risposta fosse facile: chirurgo, organizzatore di eventi, stilista (tutti 0); lavapiatti, operatore di telemarketing, impiegato del tribunale (tutti 1). I due autori si sono anche fatti dire dagli esperti quali sono i principali colli di bottiglia che intelligenza artificiale e robotica devono ancora superare, concludendo che sono più che altro tre: percezione e manipolazione, intelligenza creativa, intelligenza sociale. Le cose su cui le macchine non ci battono (per lo meno, al tempo di quel workshop e secondo quegli esperti).

“ Se un lavoro richiede queste 9 abilità in alto grado, è più difficile da automatizzare Carl Frey e Michael Osborne

Secondo passo: i due autori hanno preso le schede complete di quei 70 lavori nel database O*net, che per ogni lavoro comprende anche la lunga lista di competenze, capacità cognitive e manuali, conoscenze scolastiche necessarie per svolgerlo, e un indice che dice quanto bisogna essere bravi in quella cosa per fare quel lavoro. Poi, tra le decine e decine di variabili che il database elenca, ne hanno scelto 9 che a loro parere meglio descrivono quei tre colli di bottiglia visti sopra: capacità di persuasione, di negoziazione, sensibilità sociale, originalità, capacità di occuparsi degli altri, conoscenza delle belle arti, desterità manuale, capacità di lavorare in un ambiente angusto. L’idea dei due autori è: se un lavoro richiede queste 9 abilità in alto grado, è più difficile da automatizzare. A questo punto Frey e Osborne hanno usato…un algoritmo per fare un pezzo di lavoro al posto loro, e imparare a stimare la probabilità di automazione di un lavoro a partire dall’importanza che il database O*net, nel descriverlo, assegna a quelle nove skills. Prima hanno usato i 70 lavori analizzati nel workshop come training set, per estrarre correlazioni tra la probabilità di automazione di un lavoro e i punteggi che ha su quei 9 parametri. Poi hanno esteso il calcolo a tutti i 702 lavori della lista completa, ottenendo per ognuno un valore tra 0 e 1. In pratica, hanno usato i 70 lavori “facili” per insegnare all’algoritmo a prevedere quanto è automatizzabile un lavoro in base quanto richiede quelle 9 capacità, e poi gli hanno fatto calcolare il rischio anche per gli altri 630 lavori, quelli meno facili.

I dati completi dell’articolo sono costituiti da una classifica di tutte le occupazioni in base al loro rischio di automazione, su una scala tra 0 e 1. Al fondo, con il rischio più alto, si trovano lavori come riparatore di orologi, agente assicurativo, addetto alla cucitura, operatore di telemarketing, tutti con un punteggio di 0.99. In cima, quelli col rischio più basso: “recreational therapist” (figura di difficile traduzione in italiano, che progetta e coordina attività ricreative per i degenti di un ospedale); installatori e manutentori di macchinari meccanici; direttore di procedure di emergenza, tutti sotto quota 0,003. Ognuno può divertirsi a cercare il proprio lavoro (reporter and correspondent, la cosa più vicina a giornalista, ha un rischio relativamente basso, 0,11).

Dall'approccio "occupation-based" al "task-based": lo studio dell'OCSE

Il procedimento di Frey e Osborne è ingegnoso, ma contiene soggettività e arbitrarietà a ogni passaggio. Arbitraria la scelta degli esperti da invitare al workshop; arbitraria la scelta dei 70 lavori da sottoporre alla loro valutazione; soggettiva la valutazione da parte di quegli esperti di quali lavori siano più o meno automatizzabili; estremamente arbitraria la scelta di quelle 9 abilità, tra le decine richieste per un lavoro, come rappresentative dei colli di bottiglia tecnologici (davvero la capacità di lavorare in ambienti angusti e la conoscenza della storia dell’arte sono validi proxy, elementi che possono predire quanto un lavoro è a rischio di essere automatizzato?)

Il metodo è anche molto poco replicabile: chi oggi, qualche anno dopo lo studio originale, volesse aggiornarlo (e avrebbe senso, visto che la tecnologia va avanti molto velocemente) dovrebbe convocare un altro workshop. E visto che non è dato sapere chi, e con quali profili, abbia partecipato al primo, i risultati sarebbero probabilmente diversi. Il successo accademico e giornalistico di quello studio è tale, però, che i principali studi seguenti sono una variazione sul tema.

È il caso anche di uno studio altrettanto noto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). È del 2016, e nasce in aperta contrapposizione con quello di Frey e Osborne, ai quali rimprovera un eccessivo catastrofismo. E in effetti qui la conclusione è decisamente meno allarmante: appena il 9 per cento dei lavori nei paesi membri dell’organizzazione sarebbe automatizzabile. Con importanti differenze regionali però, per esempio 6 per cento di lavori automatizzabili in Corea del Sud e 12 per cento in Austria.

All’approccio “occupation-based” di Frey e Osborne (l’unità di analisi dei due studiosi britannici è l’occupazione, quello che si scrive sulla carta di identità o nei moduli del censimento), l’OCSE ne contrappone uno “task-based”, in cui al centro dell’analisi sono i compiti effettivamente svolti dai singoli lavoratori. Che, a parità di definizione sulla carta di identità, sono molto diversi da azienda ad azienda, da paese a paese. Può anche darsi che molti dei compiti svolti quotidianamente da un certo lavoratore siano in linea di principio fattibili da una macchina, ragionano all’OCSE. Ma se anche solo alcuni dei suoi compiti cruciali sono prettamente “umani”, e se è difficile separarli dagli altri, di fatto il suo datore di lavoro non potrà sostituirlo con un algoritmo, ammesso che volesse farlo. È questa sottigliezza che Frey e Osborne ignorano e che gli autori del report OCSE vogliono descrivere. Per farlo partono da un’altra risorsa statistica, il database PIAAC (https://www.oecd.org/skills/piaac/), un’indagine condotta in tutti i paesi OCSE per misurare le abilità fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle competenze ritenute indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica odierna. L’indagine PIAAC usa test cognitivi e un questionario che documenta percorsi di istruzione e formazione, storia professionale, status occupazione, competenze usate per il proprio lavoro.

Lo studio OCSE usa un metodo statistico piuttosto complesso. Per sommi capi, diciamo che gli autori partono proprio dal rischio di automazione assegnato da Frey e Osborne a ogni occupazione. Poi vanno, in modo certosino, ad associare quel numero a ogni individuo presente nel censimento PIAAC, in base alla sua occupazione dichiarata. Poi usano un metodo probabilistico statistico per stabilire quanto ognuno degli effettivi compiti e competenze descritti dai lavoratori contribuiscono a quel rischio. Assegnato un peso a ogni singolo compito, ricalcolano tutto, lavoratore per lavoratore, arrivando a un risultato molto diverso. In pratica, lo studio OCSE sostituisce quelle 9 variabili usate da Frey e Osborne per calcolare il rischio di automazione con una lista molto più lunga e completa, e sviluppa un algoritmo che calcola il rischio per ogni singolo lavoratore, e non per una astratta lista di occupazioni. Il fatto che arrivi a risultati così diversi usando, di fatto, gli stessi calcoli di Frey e Osborne (con i limiti che si portano dietro) come punto di partenza conferma l’aleatorietà di questi scenari. E anche questo studio, come il precedente, non mette a disposizione tutti i dati per provare a replicare i calcoli.

Metà delle attività sono automatizzabili: lo studio McKinsey

Il terzo studio più citato è del 2017, e viene da McKinsey. Dopo lo studio di un’Università e quello di un’organizzazione internazionale, stavolta si tratta di una grande società di consulenza. Su automazione e futuro del lavoro McKinsey ha sfornato negli anni diversi rapporti (l’ultimo in ordine di tempo lo abbiamo citato nell’attacco di questo articolo, perché è di quest’estate). Ma la metodologia usata è più o meno sempre quella, inaugurata in un report del gennaio 2017, A future that works.

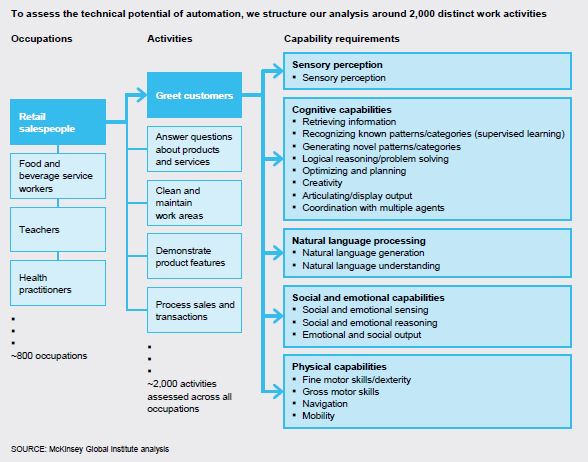

Anche McKinsey, come l'OCSE, sceglie di guardare non alle professioni, ma alle diverse attività che le compongono. “Per esempio”, scrivono gli analisti della società di consulenza, “un addetto alle vendite passerà una certa quantità di tempo a interagire con i clienti, a riempire gli scaffali, a registrare le vendite. Ogni attività è diversa e richiede capacità diverse per essere portata a termine”.

Anche gli analisti di McKinsey si affidano al database O*net, come Frey e Osborne, per scomporre le professioni esistenti in una lista di 2000 attività. Poi, sempre adattando le categorie usate da O*net, stilano una lista di 18 “abilità” (divise tra capacità sensoriali, cognitive, linguistiche, sociali, fisiche), e definiscono ogni attività come una combinazione in gradi diversi di quelle 18 abilità. Lo schema qui sotto aiuta a capire meglio

Per ogni attività nella colonna centrale, gli autori assegnano un punteggio da 0 a 3 a ognuna delle 18 abilità della colonna di destra, che esprime quanto è importante quell’abilità per svolgere quella attività. Infine, stimano la fattibilità tecnologica di quelle 18 abilità (ovvero, se le macchine oggi le possiedono a livelli paragonabili a quelli umani, o se potranno averle nel prossimo futuro) e da lì vanno a ritroso con i calcoli. Se una attività richiede soprattutto abilità ancora inarrivabili per le macchine è meno automatizzabile, altrimenti lo è di più. Si tratta più o meno del metodo di Frey e Osborne, ma con più variabili (18 anziché 9) e mettendo al centro non le professioni nel loro complesso ma le attività di cui si compongono (come raccomandava l’OECD). I risultati sono più articolati e sfumati di quelli degli altri studi.

Secondo McKinsey, quasi metà delle attività di cui si compongono i lavori odierni, a livello mondiale, sono potenzialmente automatizzabili. Meno del 5 per cento delle professioni sono totalmente automatizzabili, circa il 60 per cento sono composte almeno per il 30 per cento di attività automatizzabili. Le attività tecnologicamente automatizzabili riguardano 1,2 miliardi di lavoratori a livello mondiale e stipendi per 14,6 milioni di miliardi di dollari. Di questi Cina, India, Giappone e Stati Uniti costituiscono oltre metà.

Scarsa chiarezza

Il problema, è che sappiamo ben poco di come gli analisti di McKinsey abbiano svolto ogni passaggio. Nell’appendice tecnica spiegano che “abbiamo usato i database O*net dello US Bureau of Labor Statistics e della World Bank per suddividere circa 800 professioni in 2000 attività, e abbiamo determinato le abilità necessario per eseguire ogni attività in base a come gli esseri umani le eseguono attualmente”. Ma nel report non c’è nemmeno la lista completa di queste “activities”.

Ci dicono poi che “suddividiamo ulteriormente le (2000) attività in 18 abilità e valutiamo la fattibilità tecnica di quelle abilità con una macchina. Per ogni abilità, definiamo quattro possibili livelli, da quelle non richieste per svolgere il compito a quelle richieste a livello della migliore performance umana”.

Ma di nuovo, non sappiamo chi e come abbia stabilito se, per esempio, l’attività “dimostrare le caratteristiche dei prodotti” richieda creatività o meno, e se la richieda in grado 1, 2 o 3. Rispetto al cuore dell’analisi, cioè la stima di quanto le macchine possano competere con gli esseri umani su quelle 18 abilità, gli autori ci dicono solo che

“Abbiamo usato risultati di survey, estrapolato le loro misure, e altri fattori che possono predire progressi tecnici. Abbiamo condotto interviste con esperti accademici e leader delle industrie. Abbiamo studiato recenti successi commerciali che dimostrano risultati tecnologici, e traiettorie storiche dello sviluppo tecnologico. Poi abbiamo raffinato i risultati usando alcuni fattori, da noi identificati, che potrebbero limitare il progresso di alcune capacità tecniche. Abbiamo considerato altri fattori predittivi, come ritagli stampa e risultati di altri gruppi di ricerca, inclusi trend nelle pubblicazioni o nei brevetti. In base a queste valutazioni, abbiamo ricostruito un’aspettativa ragionevole del tempo necessario per raggiungere i diversi livelli di performance per ogni abilità”..

“ Un addetto alle vendite passerà una certa quantità di tempo a interagire con i clienti, a riempire gli scaffali, a registrare le vendite. Ogni attività è diversa e richiede capacità diverse per essere portata a termine A future that works, McKinsey

Tutto piuttosto… opaco, e ben difficilmente qualcuno potrebbe provare a replicare i dati. Quando leggiamo gli interessantissimi scenari sul futuro del lavoro disegnati da McKinsey in questo e altri report successivi - in sostanza variazioni sul tema di questo studio, con previsioni scorporate per settore economico, per paese, differenziati in caso di recessione o di espansione economica) ci dobbiamo sostanzialmente fidare. Sia chiaro, tutto perfettamente comprensibile per una società privata che non è tenuta a pubblicare tutti i dettagli del suo lavoro e anzi mantiene un grado di segreto industriale. Il report McKinsey non è un paper accademico, non deve mettere a disposizione i mezzi per replicare l’esperimento. Al contrario, si tiene stretta la sua metodologia e non la regala ai concorrenti. Il problema è che gli studi accademici o istituzionali sono appena più trasparenti nel metodo, non mettono a disposizione tutti i dati e si basano su valutazioni arbitrarie e soggettive.

Insomma, di numeri sul futuro del lavoro ne leggiamo – e continueremo a leggerne ogni mese di nuovi, spesso eclatanti e spesso in contraddizione tra loro. Ma ad oggi è ben difficile indicare uno studio autenticamente scientifico, che metta in relazione gli attuali dati sull’occupazione con lo stato dell’arte di robotica e intelligenza artificiale e che consenta a chiunque di verificare e replicare i dati.