Quel legame tra negazionismo climatico e forti politiche ambientali

Negli ultimi decenni, l’emergenza climatica si è guadagnata un posto centrale nel dibattito pubblico internazionale. Governi di tutto il mondo hanno iniziato progressivamente ad adottare misure per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e a istituire ministeri dedicati alla tutela dell’ambiente naturale; nel frattempo, anche le organizzazioni internazionali hanno creato istituzioni, programmi e accordi specifici per affrontare questo problema globale.

Dagli anni Novanta ad oggi, non è cresciuta solamente la diffusione delle associazioni ambientaliste; come hanno approfondito diverse ricerche nell’ambito delle scienze sociali, è aumentata in tutto il mondo anche la quantità di movimenti che cercano di screditare le evidenze scientifiche relative alla crisi ambientale negandone l’esistenza oppure mettendo in discussione l’entità del pericolo, il legame con le attività umane o l’urgenza con cui si dovrebbe intervenire.

Un nuovo studio pubblicato su Plos One indaga la relazione tra politiche ecologiche e la nascita di queste associazioni. Gli autori di questo lavoro, il ricercatore Jared Furuta e la professoressa Patricia Bromley della Stanford university, sostengono che il negazionismo climatico sia più diffuso nei paesi in cui vengono adottate misure particolarmente decise per la protezione dell’ambiente naturale.

Secondo gli autori, oggi il negazionismo climatico non deriva unicamente da interessi finanziari e personali – e perpetrato quindi solo da esponenti politici, organizzazioni e lobby industriali che considerano le politiche ecologiche come un ostacolo al loro profitto economico; Furuta e Bromley ritengono invece che questo tipo di dissenso abbia assunto forme più complesse nel corso del tempo, non necessariamente legate a motivazioni economiche e ideologie conservatrici.

I due studiosi si sono domandati, quindi, quali fattori favoriscano la comparsa di simili movimenti. Hanno deciso di approfondire la questione analizzando dati relativi a più di 160 paesi dal 1990 al 2018.

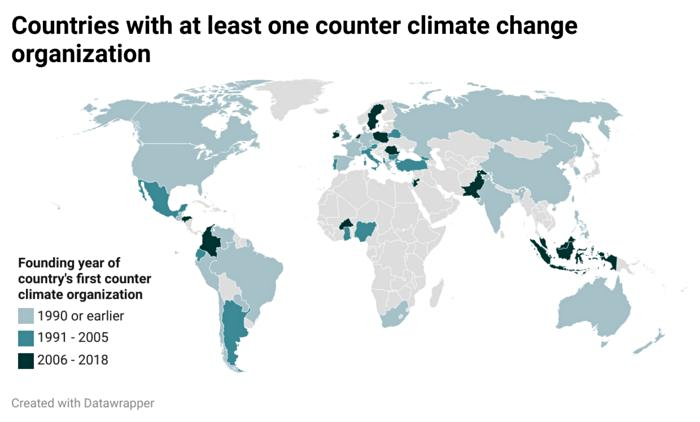

Mappa dei paesi del mondo in cui è stata fondata almeno un'organizzazione di contrasto alle politiche ecologiche entro il 2018. Foto: Hannah Trillo, Stanford Doerr School of Sustainability, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Le informazioni raccolte riguardavano, innanzitutto, gli sforzi per il contrasto ai cambiamenti climatici compiuti dai diversi paesi nel corso del tempo (attraverso, ad esempio, la sottoscrizione di accordi internazionali, l’istituzione di un ministero dell’ambiente e di organizzazioni ambientali nazionali e la promulgazione di leggi per la difesa dell’ambiente naturale). Per ognuno dei paesi considerati sono stati esaminati anche dati relativi agli interessi economici nazionali in contrasto con le politiche ambientali (misurati calcolando, ad esempio, le rendite petrolifere e le emissioni pro capite di gas serra).

Dopodiché gli autori hanno quantificato la diffusione di organizzazioni non governative e senza scopo di lucro contro la difesa ambientale e la mitigazione del cambiamento climatico. Secondo le loro analisi, questi gruppi sarebbero più che raddoppiati negli ultimi 35 anni; la loro presenza, inoltre, sembra essere maggiore nei paesi occidentali industrializzati. Nel 2022, in particolare, gli Stati Uniti ospitavano più del 60% di questi gruppi (350 su 548) e il 26% del mondo ne contava almeno uno.

Furuta e Bromley hanno scoperto che nei paesi con maggiori interessi economici legati all’industria fossile le probabilità che nascano gruppi a favore del negazionismo climatico non sono più alte rispetto alla media. Al contrario, come anticipato in apertura, la differenza emerge quando si considera l’impegno profuso dai governi per il contrasto alla crisi climatica: nei paesi in cui vigono leggi più incisive a tutela dell’ambiente, la probabilità di trovare tali organizzazioni aumenta del 50%, mentre in quelli meno impegnati in questo senso la percentuale scende al 20%.

Furuta e Bromley hanno provato ad approfondire anche i meccanismi culturali alla base del dissenso verso le politiche statali per la tutela dell’ambiente. Ipotizzano che tali provvedimenti possano essere percepiti come una minaccia a stili di vita, tradizioni e abitudini consolidate, o che rischino di causare un aumento dei costi di prodotti o servizi.

Gli autori sostengono inoltre che l’introduzione di politiche verdi da parte dei governi inneschi reazioni di opposizione in persone di diversa estrazione sociale e con visioni del mondo e obiettivi personali molto differenti, le quali si uniscono contro “un nemico comune”. Questo processo, secondo gli studiosi, porta al rafforzamento di identità condivise all’interno dei gruppi in questione, aumentandone la coesione.

Gli autori non hanno rilevato invece alcuna relazione tra la quantità di gruppi per il negazionismo climatico e altri fattori considerati, come la dipendenza commerciale dagli Stati Uniti, il livello di diseguaglianza economica tra la popolazione, il livello di sviluppo economico e lo schieramento politico dei leader al potere.

Per questo motivo, Furuta e Bromley evidenziano l'importanza di continuare ad approfondire le dinamiche culturali che alimentano lo scetticismo climatico, indagando le possibili ripercussioni sul dibattito pubblico e politico e le diverse forme che questo tipo di attivismo assume nei paesi con livelli di sviluppo economico differenti. Ritengono inoltre che le istituzioni statali debbano tenere conto di tali risultati “a monte” del processo di definizione delle politiche verdi, rendendo la previsione dei possibili dissensi parte integrante della progettazione di strategie per la tutela ambientale.