La “Palma di Goethe” svela il suo genoma

Foto Orto botanico dell’Università di Padova

È una bella giornata il 27 settembre 1786 quando, agli inizi del celebre viaggio in Italia, Johann Wolfgang von Goethe si trova a passeggiare per Padova. Qui, più che dal palazzo dell’università, che “con tutto il suo aspetto venerando” gli dà “un senso di sgomento”, rimane impressionato dal “tanto più grazioso ed allegro” Orto botanico. Il giardino dei semplici è fonte d’ispirazione per la sua passione da naturalista, al tempo molto in voga tra le classi colte europee: inizia così ad elaborare quel concetto che in seguito amplierà in vari saggi, contribuendo in parte a preparare il terreno concettuale per l’evoluzionismo. “Qui, tra tanta varietà di piante che vedo per la prima volta – scrive –, mi si fa sempre più chiara e viva l’ipotesi che in conclusione tutte le forme delle piante si possano far derivare da una pianta sola”.

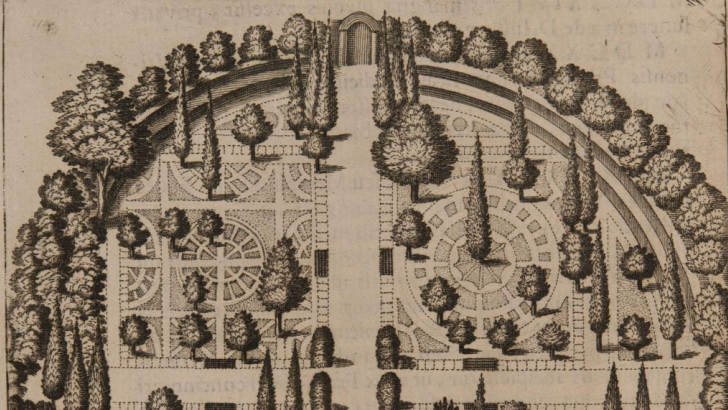

A catturare la sua attenzione è in particolare un esemplare di Chamaerops humilis L., detta più comunemente Palma nana o Palma di san Pietro (dal nome dell’isola sarda in cui è molto diffusa), messa a dimora a Padova nel 1585: il letterato infatti ne parlerà diffusamente nel trattato La metamorfosi delle piante, pubblicato nel 1790. il valore di quella che da allora è nota come “Palma di Goethe”, ancora oggi presente nell’Orto, va però ben oltre l’interesse puramente storico. Si tratta infatti dell’unica specie di palma autoctona europea, sopravvissuta alle glaciazioni che hanno colpito l’Europa fino a 12.000 anni fa, una sorta eredità della flora italiana del Terziario (circa 65 milioni di anni fa).

Oggi, a distanza di quasi 240 anni, la stessa pianta torna al centro di un nuovo viaggio, questa volta condotto nel suo genoma. Un gruppo di ricercatori guidati da Francesco Dal Grande, docente di Botanica sistematica ed Ecologia applicata presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova - DiBio, ha infatti realizzato il primo sequenziamento completo di questa specie. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Data con il titolo Chromosome-level assembly of the 400-year-old Goethe’s Palm (Chamaerops humilis L.), è il frutto di una collaborazione tra l’Orto botanico di Padova, il Centro per la Biodiversità Genomica di Francoforte e altri partner italiani e internazionali come le università di Palermo e di Perugia, il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e il Montgomery Botanical Center di Coral Gables (Florida, USA).

Dentro il DNA della Chamaerops humilis

“Abbiamo ottenuto un sequenziamento di altissima qualità – spiega Dal Grande –. La palma nana ha un genoma molto esteso, circa quattro miliardi di paia di basi, più grande dunque di quello umano. Una sfida molto complessa dal punto di vista tecnologico che siamo riusciti a vincere grazie a tecniche di ultima generazione, che oggi consentono di leggere e organizzare il DNA con estrema precisione”. Il risultato è una mappa di riferimento di straordinaria precisione, punto di partenza fondamentale per conoscere la storia di questa pianta antichissima e le sue strategie di adattamento, ma anche per studiare le origini e l’evoluzione della biodiversità nell’area mediterranea.

Il dato forse più sorprendente riguarda la composizione del DNA. “Abbiamo scoperto che circa l’88% del genoma è formato da sequenze ripetute: probabilmente la memoria di antichi adattamenti a condizioni climatiche difficili – racconta Dal Grande –. Pensiamo che questo dato abbia avuto un ruolo cruciale nella capacità di sopravvivere a lunghi periodi di stress ambientale, come le glaciazioni o i climi aridi del Mediterraneo”. Un altro risultato innovativo è la prima analisi completa in una palma dei microRNA, piccole molecole che regolano l’attivazione o la disattivazione dei geni. Per la prima volta è stata identificata in una palma la famiglia miR827, che nelle piante controlla l’assorbimento di nutrienti essenziali come azoto e fosforo: una scoperta che potrebbe aprire nuove strade per comprendere come le piante reagiscono a carenze nutritive e stress ambientali.

Il genoma racconta però anche una storia antica di spostamenti. Analizzando i microsatelliti – brevi sequenze ripetute di DNA utilizzate per tracciare le origini genetiche – i ricercatori hanno scoperto che la palma padovana condivide affinità con le popolazioni dell’area occidentale del Mediterraneo, in particolare tra Marocco e Penisola Iberica. “È un esempio di come il DNA possa integrare la storia laddove i documenti sono assenti o lacunosi – spiega Dal Grande –. Un giorno speriamo di riuscire, incrociando l’analisi genetica con la ricerca documentale, alla quale sta lavorando la collega Elena Canadelli del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità – DiSSGeA, a ricostruire il percorso che ha portato qui questo esemplare, magari a bordo di una nave veneziana”.

“ Nel DNA della Palma di Goethe vivono le tracce di antichi adattamenti, memoria verde del Mediterraneo

Palma di Goethe all’Orto botanico di Padova, oggi. © Orto botanico dell’Università di Padova

Una bussola per il futuro

In un’epoca di rapido declino della biodiversità, conoscere a fondo una specie significa avere strumenti più efficaci per proteggerla assieme al suo ambiente. “Ora che disponiamo di un genoma di riferimento, potremo confrontarlo con i campioni delle popolazioni naturali di palma nana che raccolte lungo le coste mediterranee – continua lo studioso –. Questo ci permetterà di capire come varia geneticamente la specie, quali popolazioni sono più vulnerabili e quali più resilienti: il primo passo verso una conservazione attiva e mirata”.

Il progetto ha anche un forte valore simbolico: unisce la dimensione storica e culturale di una pianta che ha ispirato Goethe con la ricerca scientifica più avanzata. “C’è un aspetto quasi romantico in questo lavoro – riflette Dal Grande –. Siamo ripartiti dalla palma che aveva colpito Goethe a Padova, e lo abbiamo fatto in collaborazione con un centro di ricerca a Francoforte, la città natale del poeta. Così come Goethe cercava di capire l’origine delle piante, oggi noi cerchiamo di capire la loro resilienza e il loro futuro”.

Il lavoro mette infine in evidenza anche il ruolo strategico dei giardini botanici: non sono solo luoghi di bellezza o didattica, ma veri e propri santuari di conservazione della biodiversità. La palma di Goethe, piantata nel 1585, è la più antica nel sito padovano, a sua volta il più antico orto botanico universitario al mondo tuttora nella sua sede originaria. “Il nostro studio – sottolinea Dal Grande – dimostra come queste istituzioni possano essere laboratori di ricerca all’avanguardia e, al tempo stesso, archivi viventi di storia naturale”.

La palma di Goethe è sopravvissuto a ere glaciali e a secoli di trasformazioni del paesaggio mediterraneo, mentre oggi affronta nuove minacce: la perdita di habitat, la pressione antropica, l’avanzare della desertificazione. Studiarne il genoma significa dotarsi di una “bussola di platino”, come la definisce Dal Grande, per orientarsi tra passato e futuro. “Grazie a questa ricerca oggi sappiamo di più sul nostro simbolo e sulla sua provenienza – conclude il Prefetto dell'Orto Tomas Morosinotto –. Utilizzando i metodi più attuali di analisi possiamo capire come essa si è adattata a un clima che non era il suo: uno studio attuale su una pianta con più di quattro secoli di storia, nell'epoca del cambiamento climatico”.