Due visioni di Stati Uniti al voto finale

Il profilo del candidato repubblicano Donald Trump all'arrivo su un palco per un comizio. Foto: Reuters

Da un lato c’è Donald Trump, a New York, sul palco del Madison Square Garden, e al suo fianco un comico, Tony Hinchcliffe, specializzato, diciamo così, in insulti razzisti contro latinos, ebrei e neri. “Non so se lo sapete - attacca Hinchcliffe nel suo “pezzo” -, ma c’è letteralmente un’isola galleggiante piena di spazzatura in mezzo all’oceano in questo momento. Penso che si chiami Puerto Rico”. E giù applausi e risate tra i supporters, seguite dal prevedibile strascico di polemiche, con il popolare rapper portoricano Bud Bunny che ha invitato i suoi connazionali (il Pew Research Center stima che siano 5,8 milioni gli ispanici di origine portoricana che vivono negli Usa) a votare per la candidata democratica. Su un altro palco, a poco più di 600 miglia di distanza, a Kalamazoo, una cittadina del Michigan, c’è invece Michelle Obama al fianco di Kamala Harris per sostenere, com’è naturale, la candidata democratica. Ma sono le parole che pronuncia a segnare la differenza di spessore, di profondità di pensiero, tra i due comizi, che fotografano in maniera plastica le distanze tra le due Americhe che si stanno contendendo la Casa Bianca. Michelle Obama individua nell’assalto al diritto all’aborto il presagio di future, pericolose limitazioni all’assistenza sanitaria per le donne. “Alcuni uomini potrebbero essere tentati di votare per Trump a causa della loro rabbia per la lentezza del progresso - ha sostenuto la ex first lady - ma la vostra rabbia non può esistere nel vuoto. Se non riusciremo a fare bene queste elezioni, vostra moglie, vostra figlia, vostra madre, noi donne diventeremo un danno collaterale della vostra rabbia. Quindi, come uomini, siete pronti a guardare negli occhi le donne e i bambini che amate e dire loro che avete sostenuto questo assalto alla nostra sicurezza? Sto chiedendo a tutti voi, dal profondo del mio essere, di prendere sul serio le nostre vite”.

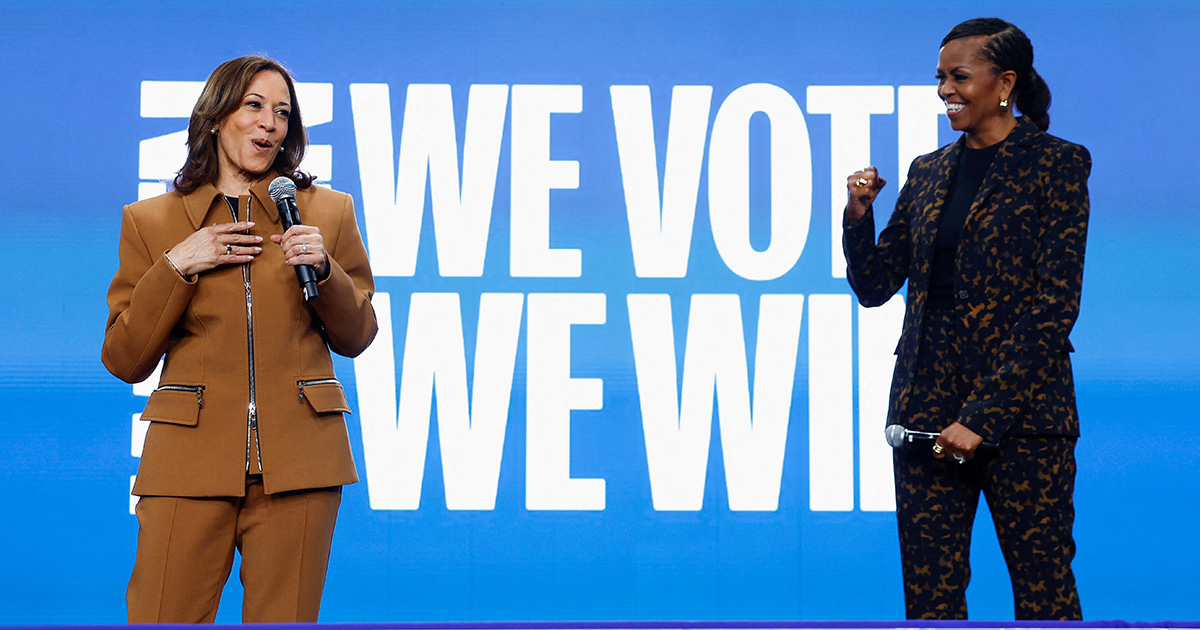

Kamala Harris e Michelle Obama durante un comizio elettorale. Foto: Reuters

La campagna elettorale per le elezioni più importanti del mondo, le presidenziali americane, si voterà martedì prossimo, 5 novembre, è ormai alle battute finali. E secondo la media degli ultimi sondaggi l’elezione resta in bilico (c’è anche una spiegazione matematica sul perché ciò accade), e a fare la differenza saranno piccoli dettagli. Per numeri generali Kamala Harris è in vantaggio, quotata al 48,1% delle preferenze (quando Biden ha lasciato la corsa era al 43,56%), mentre Trump insegue con il 46,6%: meno di due punti di differenza, ben al di sotto della soglia di errore prevista per qualsiasi, pur accurata, rilevazione a campione. Il sondaggio del New York Times assegna il 49% a Harris e il 48% a Trump. Ma il meccanismo elettorale americano è particolare: per conquistare la presidenza servono almeno 270 voti elettorali (ogni stato ha un numero di voti elettorali pari alla somma dei suoi rappresentanti al Congresso). E le proiezioni dicono che Trump, oggi, potrebbe ottenere 281 voti elettorali, mentre Harris si fermerebbe a 257 (la Cnn, che si basa sui risultati già acquisiti, sostiene che al momento Harris è in vantaggio con 226 contro 219). È una delle elezioni più combattute nella storia degli Stati Uniti. La partita sarà decisa nei 7 Stati ancora “incerti”: Arizona (11 voti elettorali), Georgia (16), North Carolina (16), Pennsylvania (19), Nevada (6), Wisconsin (10) e Michigan (che vale 15 voti elettorali).

Le differenze tra i candidati

Quindi attenzione: ogni virgola conta, ogni pausa, ogni attacco frontale. Ed è tutto studiato, dai rispettivi staff. Se da un lato Trump affonda il colpo contro i democratici, definendoli “il nemico interno”, peraltro ribadendo che se eletto lancerà “il più grande programma di deportazione nella storia americana”(allestendo una campagna elettorale “piena di rabbia e di vetriolo”, secondo l’analisi del Guardian), dall’altro Harris promette di “voltare pagina sulla paura e la divisione”, accusando Trump di condurre una “campagna egoistica di vendetta” mentre lei lavora per garantire un futuro migliore a tutti gli americani. Il problema è convincerli gli americani, soprattutto quelli non schierati ideologicamente, gli undecided voters, quelli che per diverse ragioni si sentono a disagio nel votare entrambi i candidati alla presidenza (a seconda dei sondaggi costituiscono una piccola frazione dell’elettorato complessivo, tra il 2% e il 5%, ma in un’elezione così “tirata” potrebbero fare la differenza). Il fatto è che, soprattutto in questa elezione, è oggettivamente difficile non schierarsi con l’una o con l’altro vista l’enorme distanza e contrapposizione tra le due proposte politiche. Uno degli argomenti più divisivi è l’aborto. Harris ha chiesto al Congresso di approvare una nuova legge federale per garantirne l’accesso, un diritto che è rimasto in vigore per quasi 50 anni prima di essere ribaltato dalla Corte Suprema nel 2022. Trump, che si è più volte vantato di aver nominato i giudici della Corte Suprema che hanno ribaltato la sentenza Roe v. Wade, è invece favorevole alle restrizioni e ritiene che ciascuno Stato debba fissare i propri limiti. Il candidato repubblicano vuole inoltre chiedere al Congresso di approvare un disegno di legge che stabilisca che “solo due generi”, come determinato alla nascita, sono riconosciuti dagli Stati Uniti. Promette, come tutte le destre nel mondo, di «sconfiggere il veleno tossico dell'ideologia di genere». Harris si propone invece, in linea di principio, di difendere le libertà della comunità LGBTQ+. Poi c’è il tema fiscale: la candidata democratica, mantenendo la linea impostata da Biden, promette di tagliare le tasse per oltre 100 milioni di famiglie della classe media e di aumentare le imposte alle imprese, portando l’aliquota al 28% (ora è al 21%). Il repubblicano al contrario vorrebbe tagliare quell’aliquota, portandola al 15%, ma soltanto per le aziende che producono negli Stati Uniti. Nel suo programma c’è poi una lunga lista di tagli fiscali per “conquistare” soprattutto il voto di anziani e impiegati: dalla previdenza sociale alla retribuzione degli straordinari, oltre a voler detassare le mance.

Immigrazione e pericoli per la democrazia

Ma anche sull’immigrazione (negli Stati Uniti vivono circa 11 milioni di persone prive di documenti) i candidati hanno visioni radicalmente opposte. Il repubblicano spinge forte sulla retorica e promette: “Avvieremo la più grande operazione di deportazione nella storia del nostro paese, perché non abbiamo scelta”. Trump ha inoltre proposto, senza entrare nei dettagli del piano, l’introduzione di uno «screening ideologico per gli immigrati per escludere pazzi pericolosi, odiatori, bigotti e maniaci”, oltre a espellere dagli Stati Uniti tutti gli immigrati “legali” che manifestano “simpatie jihadiste”. Un’altra idea è quella di negare la cittadinanza per diritto di nascita per tutti coloro che sono nati negli Stati Uniti da genitori entrati nel paese senza permesso. Argomento spinoso per Kamala Harris, che all’inizio del suo mandato come vicepresidente era stata nominata da Biden come responsabile dell’Amministrazione per la sicurezza al confine tra Stati Uniti e Messico, attirando però aspre critiche sul suo operato, sia da parte repubblicana, sia da parte democratica. Ora promette di inasprire gli standard di asilo, di aumentare il numero degli agenti di frontiera, dei giudici per l’immigrazione e dei funzionari per le domande di asilo. Insomma di proseguire nel solco tracciato da Biden, ma senza troppe indulgenze, perché sul tema gli americani sono estremamente sensibili. Scrive il New York Times: “Per decenni, la concessione dell’asilo politico è stata parte della storia che gli Stati Uniti hanno raccontato di sé stessi. In quanto democrazia occidentale e nazione di immigrati, l’America ha l’obbligo di offrire un porto sicuro alle persone che fuggono dalle persecuzioni nei loro paesi d’origine. Ma indipendentemente da chi vincerà la Casa Bianca a novembre, è probabile che le elezioni presidenziali del 2024 segnino la fine del sistema di asilo come lo hanno conosciuto gli americani”.

Il punto centrale della campagna del Partito Democratico resta comunque il pericolo per la democrazia che una nuova elezione di Trump alla Casa Bianca rappresenterebbe. Un candidato giudicato colpevole di 34 reati in un caso di falsificazione di documenti aziendali; ritenuto responsabile di abusi sessuali; e soprattutto di non aver riconosciuto la sconfitta incassata nel 2020 e incriminato per aver incitato alla rivolta i sostenitori più estremisti, che il 6 gennaio del 2021 presero d’assalto Capitol Hill (lo stesso Trump ha cercato di definire i rivoltosi del Campidoglio come “patrioti e prigionieri politici” e ha promesso di concedere loro la grazia se sarà eletto). Ma quell’episodio di violenza senza precedenti contro uno dei simboli della democrazia americana non può essere stato dimenticato. Come sosteneva il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Royce Lamberth: “Questo non è normale. Questo non può diventare normale. Noi come comunità, noi come società, noi come paese non possiamo accettare la normalizzazione della rivolta del Campidoglio del 6 gennaio”. E come sostengono ancora oggi diversi magistrati, come il giudice distrettuale per il distretto di Columbia, Reggie Walton (nominato nel 2001 dall’ex presidente repubblicano George W. Bush): “Quel perdente rancoroso sta dicendo le stesse cose che diceva allora», ha detto Walton senza chiamare Trump per nome. “Sta di nuovo aizzando le sue truppe: quindi, se non otterrà ciò che vuole, non è assurdo immaginare che vivremo di nuovo la stessa situazione. E chi lo sa? Questa volta potrebbe andare anche peggio”. Trump, nei suoi comizi, continua a definire i suoi rivali democratici «il nemico interno, più pericolosi della Cina, della Russia e di tutti questi paesi”. Prepara la “vendetta” contro il Dipartimento di Giustizia e l’FBI che si sono permessi di rivolgergli in passato accuse penali (l’obiettivo è ridurli alle dipendenze della Casa Bianca). E vorrebbe nominare un procuratore speciale per perseguire penalmente Joe Biden. Lo scorso luglio, partecipando al Summit dei Credenti a West Palm Beach, in Florida, il candidato repubblicano si è lasciato sfuggire, testualmente: «Cristiani, uscite e votate, solo per questa volta. Non dovrete più farlo. Tra quattro anni non dovrete votare di nuovo. Risolveremo la questione così bene che non dovrete più votare”.

Le spine del Medio Oriente

La guerra in Medio Oriente è un altro capitolo delicatissimo. Kamala Harris sostiene fermamente Israele e il suo diritto di difendersi contro l’aggressione di un’organizzazione terroristica qual è Hamas, il che ha infastidito non poco alcuni gruppi arabi americani, che secondo il Times of Israel starebbero prendendo in considerazione perfino l’ipotesi, paradossale, di sostenere Trump. Ma non è detto che, qualora fosse eletta, la linea della presidente resterebbe esattamente nel solco tracciato da Biden. Kamala ha più volte mostrato cenni d’insofferenza verso Netanyahu e il governo di estrema destra che presiede, mentre ha ribadito l’urgenza di proteggere meglio i civili ("lo spargimento di sangue a Gaza è devastante") e l’esigenza di raggiungere un accordo di pace che possa portare alla fine del conflitto e al rientro a casa degli ostaggi israeliani ancora in vita. Dal canto suo Trump si è tenuto alla larga dalla questione, ben sapendo che sarebbe bastata una mezza parola al momento sbagliato per spostare decine di migliaia di voti. La parola d’ordine è sempre stata prudenza. Una delle poche eccezioni si è verificata lo scorso marzo, quando, intervistato da Fox News, ha dichiarato: “C’è stata un’orribile invasione da parte di avversari stranieri che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente. Così come la Russia non avrebbe mai attaccato l’Ucraina”. Per poi aggiungere: “Israele deve però porre fine in fretta al problema”. Pochi giorni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l’ex presidente aveva pubblicato un video sul social Truth, nel quale sosteneva: «Ho tenuto Israele al sicuro. Nessun altro lo farà. Nessun altro può”.

In un’elezione tradizionalmente dominata dai problemi interni, soprattutto di natura economica, questa volta anche la politica estera assume un ruolo di primo piano. Donald Trump, con il suo slogan “America first”, ha già dimostrato di essere un guastatore. Di non avere scrupoli a sbeffeggiare la Nato e ancor più l’Unione Europea, alleati di cui non ha alcuna stima (pochi mesi fa il quotidiano Politico ha pubblicato un’analisi sul tema dal titolo: Come una seconda presidenza Trump potrebbe fare a pezzi l’Europa. Dal 2020 in poi l’amministrazione Biden ha tentato di ricucire i vari strappi, compresi quelli con i paesi del sud-est asiatico, che il candidato repubblicano ha sempre considerato “marginali”. Il Taipei Times è esplicito al riguardo: “Un ritorno al potere dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump comporterebbe gravi rischi per la sicurezza, l’autonomia e la più ampia stabilità della regione indo-pacifica di Taiwan”. Per Kamala Harris la parola d’ordine è invece “continuità”: verso la Nato, nel sostegno all’Ucraina, nella contrapposizione aspra con Pechino, nel sostegno a Taiwan. “La Cina è responsabile della distorsione dell’economia globale con esportazioni ingiustamente sovvenzionate. La crescente influenza e aggressività della Cina in alcune aree sono la principale minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Ma i sondaggi sono affidabili?

Questa competizione, così complessa, si potrebbe risolvere sul filo di lana, per una manciata di voti (manciata si fa per dire, visto che a votare saranno chiamati circa 244 milioni di americani, secondo il Bipartisan Policy Center: nel 2020 l’affluenza è stata del 66,6%). E molto si discute, negli Stati Uniti, sul tasso di affidabilità dei sondaggi, che rimangono l’unico strumento che consente di misurare, con un certo margine di errore, l’orientamento del corpo elettorale. Nel 2016 il flop fu clamoroso, con i sondaggi nazionali e statali che stimavano le possibilità di vittoria di Hillary Clinton tra il 70 e il 99%, mentre poi s’è visto com’è andata a finire (c’è chi sostiene che i sostenitori di Trump fossero meno “reattivi ai sondaggi”, che tendessero a non rispondere, finendo così per falsare il quadro complessivo). “Nel 2020 - sostiene Forbes - i sondaggi presidenziali sono stati i più imprecisi degli ultimi 40 ann”, pur prevedendo la vittoria finale di Joe Biden (ma il margine atteso era ben più ampio di quello che poi si è rivelato reale). Pochi giorni fa, il 13 ottobre scorso, Ezra Klein, opinionista del New York Times, scriveva: “Ecco un piccolo consiglio per aiutarti a mantenere la tua sanità mentale nelle prossime settimane fino al giorno delle elezioni: ignora i sondaggi. A meno che tu non sia un professionista della campagna elettorale o un giocatore d’azzardo, probabilmente li stai guardando per lo stesso motivo per cui lo stiamo facendo tutti noi: per sapere chi vincerà. O almeno per avere la sensazione di sapere chi vincerà. Ma non possono dirtelo”.

Quindi non resta che attendere martedì prossimo per sapere chi sarà il prossimo presidente. Se alla Casa Bianca tornerà Donald Trump, il 78enne miliardario spalleggiato sempre più da vicino da Elon Musk, che promette “di non diventare un dittatore, tranne che per il primo giorno del suo mandato”, e che già mette le mani avanti alimentando sospetti, com’è nel suo stile, di frodi elettorali in Pennsylvania. Oppure se toccherà a Kamala Harris, 60 anni, ex procuratore generale della California, che nel discorso di chiusura della campagna elettorale, a Washington, ha dipinto il suo avversario come “instabile, ossessionato dalla vendetta, consumato dal rancore e alla ricerca di un potere incontrollato”. Sarebbe la prima donna a diventare presidente nella storia degli Stati Uniti.