AI, una sfida globale a colpi di visioni opposte

Una rappresentazione artistica di un'AI

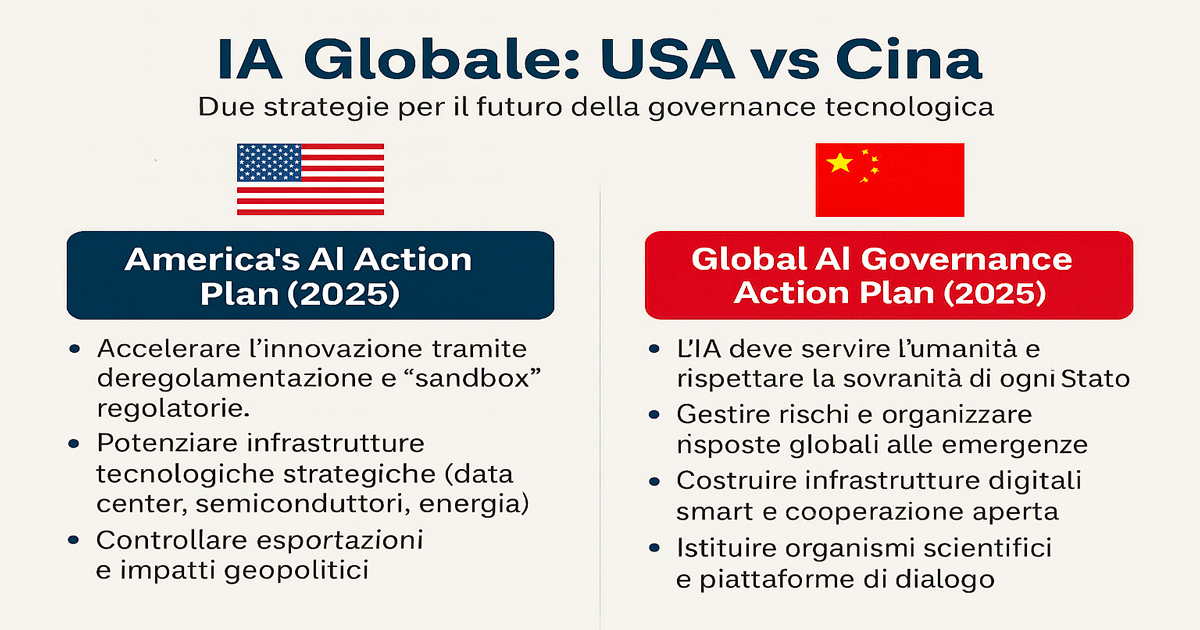

È cosa risaputa: l’innovazione tecnologica può portare allo spostamento degli equilibri geopolitici. Lo sapevano – con gradi diversi di consapevolezza nell’antichità – i greci e i romani. In tempi più recenti, le vicende della prima corsa allo spazio (e ora anche della seconda), dal lancio dello Sputnik 1 in poi, hanno segnato modifiche agli equilibri geopolitici. A quasi 70 anni di distanza, questa sfida a colpi di innovazione tecnologica viene incarnata, oggi, dalla ricerca scientifica sull’intelligenza artificiale e dalle sue ricadute pratiche nella società. Il nuovo Sputnik non lancia dei beep a intervalli precisi dall’orbita terrestre, ma dietro a codici e calcoli, l’AI nasconde strategie di potere, visioni diverse su diritti e libertà e priorità, spesso divergenti. Protagonisti di quella che alcuni analisti hanno già ribattezzato come la nuova guerra fredda digitale sono soprattutto Stati Uniti, Europa e Cina. I primi hanno presentato, alla fine di luglio 2025, l’America’s AI Action Plan. Si tratta del guanto di sfida di Trump per la supremazia sull’intelligenza artificiale. La Cina, nello stesso periodo temporale, ha lanciato – a sua volta – il suo piano di sviluppo, mentre l’Unione Europea ha reso operative, ai primi di agosto, le prime norme dell’AI act.

Il piano statunitense tra velocità, infrastrutture e dominio tecnologico

L’America’s AI Action Plan si propone di consolidare la leadership statunitense attraverso un approccio articolato su tre pilastri. Il primo riguarda l’innovazione, con una revisione delle normative esistenti per accelerare l’adozione di soluzioni IA, l’aggiornamento del NIST AI Risk Management Framework (un documento del National Institute of Standards and Technology sui rischi collegati all’uso dell’AI) e la creazione di ambienti sperimentali regolamentati in cui testare soluzioni nel settore sanitario e agricolo. Il secondo pilastro è dedicato alle infrastrutture: il piano d’azione del governo americano rende più agili e veloci i permessi per la costruzione dei data center e le fabbriche di semiconduttori. Il piano prevede, inoltre, il rafforzamento dell’intera rete elettrica americana, con l’uso di energia nucleare e di impianti geotermici, per garantire la potenza necessaria alle operazioni di calcolo. Non solo: la Casa Bianca è intenzionata a rilanciare la produzione interna dei chip necessari per la realizzazione dei computer di calcolo, cercando di contrastare lo strapotere dei Paesi asiatici nella produzione di queste tecnologie.

Il terzo pilastro unisce diplomazia e sicurezza, con il controllo delle esportazioni di chip e lo sviluppo, soprattutto, dell’Artificial Intelligence Information Sharing and Analysis Center (AI-ISAC) per la cyber-difesa. Si tratta di una sorta di hub tra agenzie governative (il dipartimento della Difesa e l’FBI tra tutte) e operatori privati, come i fornitori di servizi cloud, sviluppatori di modelli e gestori di data center, con l’obiettivo di creare un flusso continuo di intelligence tecnica e analisi strategica. Le sue funzioni chiave spazieranno dalla raccolta e distribuzione di eventuali minacce di intelligence, allo sviluppo di standard e linee guida fino al coordinamento delle azioni da intraprendere in caso di violazioni della sicurezza cibernetica.

Nei piani statunitensi la cyber-difesa dell’IA è elemento imprescindibile per garantire la resilienza di settori quali sanità, energia, trasporti e difesa nazionale. Creando un’architettura collaborativa tramite l’AI-ISAC, il governo intende ridurre i tempi di reazione agli incidenti, armonizzare gli standard di sicurezza e rafforzare la fiducia degli utenti e degli operatori nell’adozione delle tecnologie IA.

L’obiettivo americano è palese, fin dal titolo del progetto: vincere la corsa dell’AI, soprattutto contro il suo principale rivale, vale a dire la Cina.

L’AI act europeo: un approccio molto più cauto

L’Europa, al contrario degli Stati Uniti, ha scelto da tempo un approccio più incentrato sulla limitazione dell’uso dell’AI e sul controllo su di essa. Lo ha fatto con l’AI act. Entrato in vigore lo scorso agosto del 2024, il regolamento 2024/1689 dell’Unione Europea è stato il primo quadro normativo di riferimento sull’intelligenza artificiale approvato da un ente governativo su larga scala.

Leggi anche: AI act: l’accordo è raggiunto ma il diavolo è nei dettagli

Il punto fermo europeo è lo sviluppo di un quadro normativo che abbia al centro il cittadino, tutelandone i diritti fondamentali e assicurando, al contempo, lo sviluppo di un’Intelligenza artificiale affidabile e – per quanto possibile – antropocentrica.

Il regolamento prevede l’entrata in vigore delle sue norme con un sistema a step successivi. Proprio a partire dal 2 di agosto sono diventate applicabili alcune norme rilevanti. In primo luogo, diventa obbligatorio per i fornitori di modelli di IA di uso generale (i GPAI) notificare alla Commissione ogni modello che superi la soglia di potenza di calcolo fissata dal Regolamento, nonché predisporre e rendere disponibile – su richiesta dell’AI Office europeo o delle autorità nazionali competenti – la documentazione tecnica completa. Il dossier deve includere informazioni dettagliate sui dati di addestramento, sull’architettura del modello, sulle procedure di validazione e sulle metriche di performance, e deve contenere i risultati delle valutazioni del rischio sistemico associate all’uso del modello in ambito europeo. In pratica, chi sviluppa o distribuisce un modello GPAI dovrà aver già predisposto, entro questa data, le analisi di conformità e i piani di mitigazione dei possibili impatti negativi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.

In parallelo, tutti gli Stati membri sono tenuti a designare formalmente le autorità nazionali responsabili della sorveglianza del mercato IA e a farle operare sin dal 2 agosto 2025. Queste authority avranno il compito di verificare il rispetto degli obblighi – in particolare per i sistemi ad alto rischio e per i GPAI – di avviare ispezioni, di imporre misure correttive e di coordinarsi, insieme alla neonata European Artificial Intelligence Board, per garantire un’applicazione omogenea del Regolamento su tutto il territorio UE.

Contemporaneamente prende piena forma il General-Purpose AI Code of Practice, pubblicato il 9 luglio 2025 e pensato per offrire un percorso guidato alle imprese che intendano allinearsi in maniera strutturata alle nuove regole. Sebbene il Codice resti formalmente volontario, esso va a dettagliare i principi di security-by-design, di trasparenza sui processi di addestramento e di conformità al diritto d’autore che i provider di modelli GPAI devono ormai già aver integrato nelle proprie procedure. In sintesi, il 2 agosto 2025 segna l’avvio “pratico” delle norme fondamentali del primo quadro giuridico completo sull’intelligenza artificiale, ponendo l’Europa all’avanguardia fra le aree regolatorie e gettando le basi per un mercato IA che punta a coniugare innovazione e tutela dei diritti.

Il piano cinese tra cooperazione globale e accesso per il Sud del mondo

Presentato il 26 luglio 2025 alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, il Global AI Governance Action Plan cinese rappresenta – almeno all’apparenza – una particolare svolta di apertura nei confronti della comunità internazionale. Cosa di per sé strana per la governance della Repubblica Popolare cinese. È stato il primo ministro Li Quiang a dettare la linea: “Il metodo di governo dell’IA è ancora troppo frammentato – ha spiegato dal palco – Serve un rafforzamento del coordinamento per formare una piattaforma di governo dell’Intelligenza artificiale che abbia un ampio consenso internazionale”. Il monito è che, altrimenti, l’AI rischi di “diventare un gioco per pochi Paesi e poche imprese”. Ecco allora che nel piano compaiono riferimenti a trattare l’AI come un bene pubblico globale e come risorsa per il benessere collettivo con l’impegno per un accesso equo alle tecnologie e la promozione di una cooperazione aperta tra governi, imprese, centri di ricerca e società civile.

Il documento articola 13 direttrici strategiche che spaziano dalla costruzione di infrastrutture digitali pulite e interoperabili — reti “smart grid”, data center di nuova generazione e standard comuni per la potenza di calcolo — fino alla promozione di comunità open-source e piattaforme globali di condivisione dati, con particolare attenzione ai Paesi del Sud del mondo. In questo ambito, la Cina propone la creazione di un “Global AI Governance Hub” a Shanghai, concepito come centro di coordinamento per la definizione di linee guida, valutazioni di impatto e laboratori di validazione reciproca.

Implicazioni sociali, economiche e geopolitiche

Le strategie di Stati Uniti, Unione Europea e Cina riflettono filosofie distinte: mentre Washington spinge su innovazione e infrastrutture snelle, Bruxelles impone regole proporzionate al rischio per salvaguardare diritti e sicurezza, Pechino propugna una governance multilaterale inclusiva. Dal punto di vista normativo, le tre potenze oscillano tra semplificazione e rigore: gli USA favoriscono zone di sperimentazione senza introdurre sanzioni specifiche, l’UE struttura un quadro giuridico basato sui diritti delle persone con multe severe e autorità dedicate, la Cina punta su organismi internazionali e pressioni governative per garantire la cooperazione.

Sul fronte sociale, l’adozione di misure obbligatorie di trasparenza in Europa potrebbe rafforzare la fiducia degli utenti, mentre l’approccio statunitense, con sperimentazioni veloci e normative leggere, rischia di creare zone grigie in termini di responsabilità e trasparenza. Il piano cinese, pur enfatizzando l’accesso per i Paesi del Sud, dovrà dimostrare la capacità di trasferire competenze e non solo infrastrutture, per evitare l’ampliarsi del divario tecnologico. E, nei fatti, sarà interessante comprendere quali strategie politico/economico sottendono alla svolta aperturista del Paese del dragone. In chiave geopolitica, la corsa all’IA potrebbe rafforzare le alleanze tra Paesi occidentali, ma, allo stato attuale, le divergenze di azione tra Stati Uniti e UE rendono complicati eventuali accordi di cooperazione. L’iniziativa cinese, smaccatamente aperturista, potrebbe sottendere la volontà di allargare la partita dell’AI a Paesi che ancora non hanno la potenza per affacciarsi su questo mercato. Il pensiero corre rapidamente al blocco dei Brics.

Ci si muove in ordine decisamente sparso. Rimane un dato in comune: la velocità con cui la tecnologia dell’IA si espande. Conciliare la velocità di sviluppo con il piano etico, politico e commerciale non sarà decisamente un affare di poco conto.