Il Nobel a Machado accende un faro sul dramma del Venezuela

Maria Corina Machado REUTERS/Maxwell Briceno

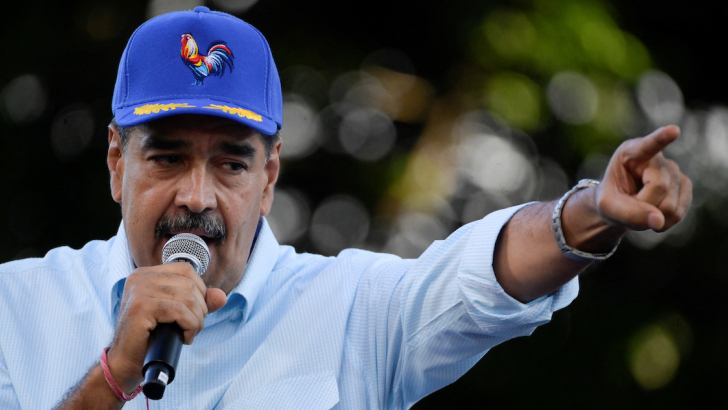

Il recente conferimento del premio Nobel per la Pace all’attivista Maria Corina Machado, piuttosto sorprendente sotto diversi aspetti, ha comunque il merito di aver acceso una nuova luce sul Venezuela e sulla drammatica situazione che la nazione sudamericana sta attraversando, soprattutto in questi ultimi anni, sotto qualsiasi profilo: politico, sociale, economico. Con l’implacabile azione di un dittatore, Nicolás Maduro, capace da un lato di distruggere economicamente e socialmente un paese dalle enormi ricchezze (soprattutto petrolio e gas naturale) e dall’altro di riuscire a “vincere”, a suo modo, qualsiasi elezione ribaltando anche i più sfavorevoli sondaggi (le ultime, nel 2024, era stimato in svantaggio di 20 punti, ma alla fine ha vinto con il 51% delle preferenze, il che ha scatenato corposi sospetti di brogli), applicando con ferocia la sistematica repressione di qualsiasi dissenso, senza il minimo rispetto per i diritti civili e umani, facendo ricorso con assoluta disinvoltura alla violenza di regime (si calcola che il numero delle esecuzioni extragiudiziali abbia superato quota 7.000 da quando Maduro è salito al potere, nel 2013, succedendo a Hugo Chávez). Azioni mirate che hanno scatenato una migrazione di massa, con quasi 8 milioni di venezuelani costretti a lasciare il paese per sfuggire alle persecuzioni e alla fame. Secondo l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, molti di loro avrebbero urgente bisogno di protezione internazionale e di assistenza umanitaria.

La piaga delle persecuzioni politiche

In quel conteggio non rientra Maria Corina Machado, 58 anni, una laurea in ingegneria, fondatrice nel 2004 di Súmate, un movimento civile per la difesa del diritto di voto e della partecipazione dei cittadini, e nel 2013 del suo partito, Vente Venezuela, liberale, in difesa dei valori della democrazia e dei diritti umani. Machado, aperta sostenitrice di Donald Trump e con forti legami con il Likud di Netanyahu, è la leader riconosciuta dell’opposizione venezuelana, anche se lo scorso anno la Corte Suprema le aveva impedito di correre per le presidenziali, addossandole generiche accuse di cospirazione, frode e corruzione. Proprio per sfuggire alle minacce di arresto da parte di Maduro, Machado è entrata in clandestinità, senza però lasciare il paese. Il Comitato per il Nobel ha voluto riconoscere “il suo instancabile lavoro di promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e la sua lotta per ottenere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Non c’è alcun dubbio che si tratti di un merito, però da condividere con migliaia di attivisti sparsi in ogni angolo del mondo (dalla Turchia all’Iran, da Haiti al Bangladesh, dalla Tunisia al Camerun: qui la classifica 2025 delle nazioni che devono convivere con diversi tipi di regime) che parimenti lottano contro le dittature nella speranza di riuscire a trovare lo spazio per poter esprimere la propria voce e riaffermare così il rispetto dei diritti umani. Ma resta il concreto sospetto che il comitato norvegese del Nobel abbia voluto infastidire “il meno possibile” il presidente americano Donald Trump, che pretendeva per sé quel riconoscimento, pestando i piedi e lanciando minacce come un ragazzino viziato (la Casa Bianca ha comunque accusato il Comitato Nobel di aver messo “la politica al di sopra della pace”). Tra i tanti messaggi di congratulazioni alla vincitrice del Nobel anche quello dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR). «Questo riconoscimento - ha dichiarato il portavoce Thameen Al-Kheetan - riflette le chiare aspirazioni del popolo venezuelano per elezioni libere ed eque, per i diritti civili e politici e per lo stato di diritto. L’Alto Commissario si è sempre espresso a sostegno di questi valori». Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha definito Machado «una paladina della democrazia».

La questione appare tuttavia di poco conto, soprattutto se paragonata alla reale e gravissima situazione del Venezuela. Come riassumeva lo scorso luglio Wola, l’organizzazione no-profit che si batte per la difesa dei diritti umani e della democrazia nelle Americhe: «È passato un anno dalle ingiuste elezioni presidenziali del Venezuela, del 28 luglio 2024. In seguito al “furto dei risultati” da parte di Nicolás Maduro, una brutale ondata di repressione si è abbattuta in tutta la nazione, mettendo a tacere le voci dell’opposizione e schiacciando il dissenso. Nei mesi successivi, il Venezuela ha assistito a un’escalation senza precedenti di persecuzioni politiche, alla chiusura sistematica dello spazio civico e a un ulteriore deterioramento della crisi umanitaria che affligge il paese da anni. In quest’anno appena trascorso il governo venezuelano ha consolidato e approfondito un apparato di persecuzione politica e di controllo sociale che raggiunge la soglia delle pratiche di terrorismo di Stato», come ha appurato la Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR).

Navi da guerra Usa nel Mar dei Caraibi

Pratiche che hanno accentuato le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, con il presidente Trump che ha addirittura inviato un cospicuo contingente di marines nel Mar dei Caraibi (sette navi da guerra, tra cui un sottomarino a propulsione nucleare ad attacco rapido, con più di 4.500 marinai a bordo), in una missione che ufficialmente punta a contrastare i cartelli della droga che governano il narcotraffico tra sud e nord America. Sono cinque finora le imbarcazioni venezuelane colpite dagli Stati Uniti, con 21 morti complessivi. L’ultimo attacco è stato il 3 ottobre scorso. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, l’ha descritto così: «L’attacco è stato condotto in acque internazionali appena al largo delle coste del Venezuela mentre il motoscafo trasportava notevoli quantità di stupefacenti, diretti in America per avvelenare il nostro popolo». Lo stesso Trump aveva confermato il quarto attacco pubblicando un posto sulla sua piattaforma social Truth, affermando che la barca venezuelana trasportava abbastanza droga “da uccidere da 25.000 a 50.000 persone”.

Leggi anche: Stallo in Venezuela: Maduro non molla e la Corte Suprema gli assegna la vittoria

Eppure gli Stati Uniti non hanno finora reso pubbliche prove concrete, o rapporti di intelligence, che confermino che le persone prese di mira fossero realmente criminali appartenenti a bande riconducibili ai cartelli della droga (come la famigerata Tren de Aragua, designata da Washington lo scorso marzo come “gruppo terroristico”). Mentre la Casa Bianca accusa apertamente Maduro di essere in combutta con i trafficanti di droga (la taglia per il suo arresto è stata portata a 50 milioni di dollari lo scorso agosto). Il dittatore venezuelano dal canto suo nega ogni diretto coinvolgimento, suo o del suo governo, accusando invece Washington di lanciare gli attacchi con l’unico obiettivo di creare le condizioni per rovesciare la guida del paese. Un semplice pretesto. Ed è perciò che il governo venezuelano ha richiesto la scorsa settimana una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite proprio per denunciare le azioni militari statunitensi nelle acque internazionali al largo del paese sudamericano. «Il motivo di questi attacchi è sempre lo stesso che ha caratterizzato le azioni degli Stati Uniti d'America nei confronti del Venezuela per più di 26 anni: portare avanti le loro politiche di “cambio di regime” al fine di prendere il controllo delle vaste risorse naturali che si trovano nel territorio venezuelano», ha scritto Samuel Moncada, ambasciatore venezuelano alle Nazioni Unite, nella lettera di richiesta della sessione d’emergenza. Il governo di Caracas ha anche espresso il timore di un “attacco armato statunitense contro il Venezuela in un tempo molto breve”.

Tutto sta a stabilire fin dove gli Stati Uniti hanno il “diritto” di spingersi in questa guerra al narcotraffico, sempre ammesso che il diritto internazionale possa essere ancora considerato una bussola. Sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (ma gli Stati Uniti non sono nell’elenco dei paesi firmatari) i paesi non possono “interferire” con le navi in acque internazionali. Ma la carta delle Nazioni Unite afferma che le nazioni hanno il diritto di ricorrere alla forza per autodifesa, se si sentono sotto attacco. Interpellata dall’agenzia di stampa britannica Reuters, Mary Ellen O’Connell, esperta di diritto internazionale all’Università di Notre Dame, ha detto che gli attacchi americani alle imbarcazioni venezuelane sono stati effettuati «in violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale. Il fatto che l’attacco sia avvenuto in alto mare è irrilevante. Ciò che è rilevante è che gli Stati Uniti non avevano il diritto di uccidere intenzionalmente questi sospetti».