Spazio, 2075: tra frontiera e nuova rivoluzione industriale

Il decollo di un razzo dalla superficie terrestre

Lo spazio rappresenterà entro cinquant’anni una nuova rivoluzione industriale: un cambiamento di scala e di impatto paragonabile a quello che, nell’Ottocento, trasformò la società con il vapore e l’acciaio, o a quello che nel Novecento arrivò con l’elettronica e Internet. È con questa visione che la Royal Society britannica introduce il suo ultimo rapporto, Space: 2075, un documento che non pretende di predire il futuro, ma di delinearne le traiettorie più probabili e, soprattutto, più decisive per la sopravvivenza e il progresso dell’umanità.

Non una profezia, dunque, ma un esercizio di responsabilità collettiva: immaginare come la presenza nello spazio cambierà la scienza, l’economia e la vita sulla Terra. L’impatto potrà essere epocale, scrive la Royal Society, a condizione che i governi sappiano governare il cambiamento e non subirlo.

Dalla scienza all’etica della scoperta

Il primo capitolo del rapporto si concentra sullo sviluppo scientifico. Nei prossimi cinquant’anni, si legge, gli strumenti di osservazione astronomica cambieranno radicalmente: telescopi orbitali di nuova generazione, reti interferometriche distribuite e osservatori capaci di scrutare nel cuore della materia oscura trasformeranno il modo in cui comprendiamo l’universo.

Ma l’innovazione non riguarda solo l’osservazione. L’ingegneria biologica e la biologia sintetica stanno aprendo un fronte di ricerca che fino a pochi anni fa apparteneva perlopiù alla narrativa di fantascienza. Nel documento si ipotizza l’impiego di organismi costruiti in laboratorio per sopravvivere e operare in ambienti extraterrestri estremi. Non più soltanto una suggestione, ma una concreta area di sviluppo che coinvolgerà bioingegneria, astrobiologia e medicina spaziale.

In parallelo, il rapporto dedica spazio all’idea delle centrali solari orbitali: piattaforme in grado di raccogliere energia solare nello spazio e trasmetterla verso la Terra. È un’ipotesi tecnologicamente ambiziosa e sicuramente ancora al di fuori della nostra attuale portata, ma coerente con la necessità di fonti pulite e stabili di energia, specie in un’epoca di transizione ecologica e crisi climatica.

La Royal Society ricorda, però, che la crescita tecnologica non può prescindere dal dibattito etico. L’introduzione di forme di vita sintetiche, lo sfruttamento delle risorse lunari o asteroidali, e l’eventuale scoperta di vita aliena pongono questioni che vanno oltre la scienza. Chi decide cosa è lecito fare su un altro corpo celeste? Come evitare di riprodurre nello spazio lo stesso rapporto predatorio che la civiltà industriale ha avuto con la Terra?

L’accesso allo spazio: una nuova infrastruttura globale

Uno dei punti più concreti del rapporto riguarda l’accessibilità dell’orbita. Negli ultimi vent’anni, la riduzione dei costi di lancio — grazie alla riutilizzabilità dei razzi e al ruolo crescente dei privati — ha già trasformato il settore. Nei prossimi decenni, prevede la Royal Society, questa tendenza accelererà ulteriormente.

L’attenzione si sposta verso sistemi innovativi: velivoli spaziali riutilizzabili, catapulte elettromagnetiche e persino concetti di ascensore orbitale. Tecnologie che oggi sembrano ai limiti della fantascienza, ma che rappresentano il tentativo di rendere lo spazio una dimensione logistica stabile, simile a ciò che furono i mari nell’età delle esplorazioni o il cielo nell’era dell’aviazione.

Il Regno Unito — sottolinea il rapporto — ha l’opportunità di inserirsi in questa trasformazione. I nuovi spaceport in Scozia e Cornovaglia non sono solo infrastrutture tecniche, ma simboli di una politica industriale che mira a collocare il Paese al centro della filiera spaziale europea. L’obiettivo è passare da un ruolo di fornitore di componenti a quello di attore integrato, capace di gestire missioni e servizi in autonomia.

L’orbita terrestre: risorsa e vulnerabilità

È però la fascia orbitale più vicina alla Terra a rappresentare la sfida più immediata. L’esplosione delle megacostellazioni satellitari — da Starlink a OneWeb — ha aperto possibilità enormi in termini di comunicazione globale, osservazione terrestre e navigazione. Ma la crescita incontrollata del numero di satelliti ha generato anche nuovi rischi.

La Royal Society richiama l’attenzione sulla congestione orbitale e sulla minaccia dei detriti spaziali. Ogni lancio aggiunge nuovi oggetti, e anche un singolo impatto può produrre migliaia di frammenti. Senza politiche di mitigazione, avverte il rapporto, il cosiddetto “effetto Kessler” — una reazione a catena di collisioni — potrebbe compromettere l’accesso stesso allo spazio.

A ciò si aggiungono le conseguenze sulla ricerca astronomica. L’inquinamento luminoso prodotto dai satelliti rende sempre più difficile l’osservazione del cielo, modificando il modo in cui la scienza e la cultura guardano all’universo. Non è solo una questione tecnica, ma simbolica: la visione del cosmo, bene comune dell’umanità, rischia di essere oscurata da una cortina artificiale di riflessi metallici.

Anche la dipendenza economica è un fattore di vulnerabilità. Secondo le stime riportate nel documento, una sola settimana di interruzione dei servizi GNSS — i sistemi di posizionamento satellitare — costerebbe al Regno Unito circa 7,6 miliardi di sterline. Un danno che inciderebbe su logistica, finanza, telecomunicazioni e sicurezza nazionale.

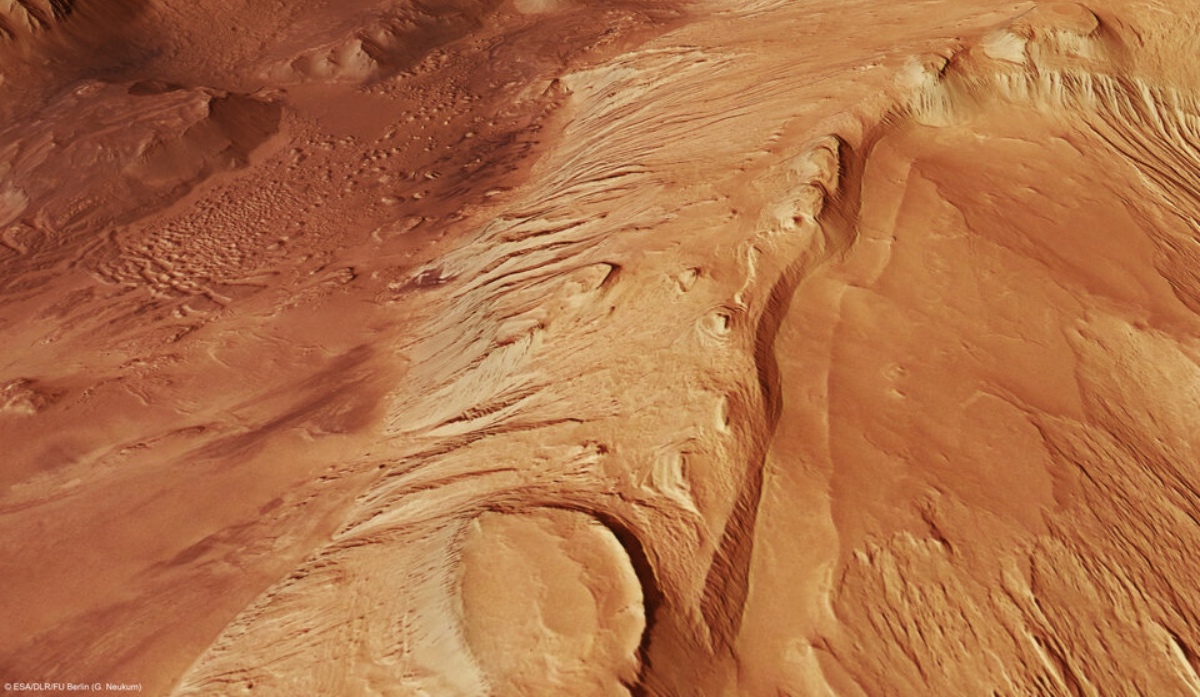

La superficie di Marte fotografata dalla sonda ExoMars

Dalla Luna a Marte: la prossima frontiera

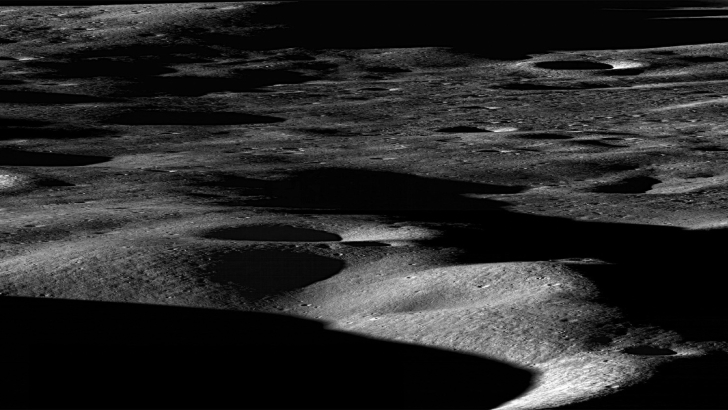

Lo sguardo si sposta poi oltre l’orbita terrestre. La Luna, scrive la Royal Society, rappresenta la prossima tappa logica: un laboratorio permanente e una piattaforma per missioni interplanetarie. Le risorse lunari, a cominciare dal ghiaccio d’acqua presente nei crateri polari, sono considerate fondamentali per la costruzione di basi autosufficienti e per la produzione di carburante. Non è un caso che, lasciando stare per un attimo il 2075, la concentrazione attuale per le prossime missioni spaziali sia tutta per il piccolo e butterato satellite terrestre. In ballo ci sono questioni di tipo scientifico, ma anche (e soprattutto in molti casi) di tipo politico ed economico.

Marte, invece, resta la sfida più complessa. Le distanze, le radiazioni, l’isolamento e le condizioni ambientali rendono indispensabili nuovi sistemi di supporto vitale e una robotica autonoma capace di precedere l’uomo nella costruzione delle infrastrutture. In prospettiva, si affaccia anche l’idea dell’estrazione mineraria dagli asteroidi: un’ipotesi ancora sperimentale, ma con implicazioni potenzialmente rivoluzionarie sui mercati terrestri di metalli rari e materie prime strategiche.

Le regole e la geopolitica dello spazio

Il documento dedica ampio spazio alla governance, individuandola come la variabile decisiva per trasformare lo spazio in un bene comune e non in un campo di conflitto. Gli strumenti giuridici oggi in vigore – dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 all’Accordo sulla Luna del 1979 – sono nati in un’epoca in cui solo due potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, avevano accesso allo spazio. Oggi quella cornice è inadeguata: più di ottanta Paesi dispongono di capacità di lancio, centinaia di operatori privati gestiscono satelliti commerciali, e la frontiera tra uso civile e militare è sempre più sfumata.

La Royal Society parla apertamente di una “nuova competizione orbitale”. Gli Stati Uniti e la Cina stanno estendendo la loro presenza nello spazio cislunare, mentre l’Europa cerca un equilibrio tra cooperazione scientifica e autonomia strategica. L’India rivendica il proprio ruolo di potenza tecnologica emergente, e nuovi attori – dall’Australia agli Emirati Arabi – investono in programmi nazionali con forti implicazioni diplomatiche.

Questo scenario rende urgente una riflessione sulla governance multilaterale dello spazio. Chi possiede le risorse lunari o asteroidali? Quali limiti esistono all’estrazione mineraria? Chi è responsabile dei detriti che orbitano intorno alla Terra o delle interferenze causate da un satellite commerciale? Sono domande che oggi non hanno risposte giuridicamente vincolanti.

La Royal Society invita a promuovere accordi globali sulla sostenibilità orbitale, sulla rimozione attiva dei detriti e sulla condivisione dei dati scientifici come patrimonio dell’umanità. Propone inoltre la creazione di meccanismi di “space traffic management” per regolare il traffico orbitale, prevenire collisioni e garantire trasparenza tra operatori pubblici e privati.

Ma il problema non è solo tecnico. La mancanza di regole chiare apre la strada a una corsa economica che rischia di riprodurre nello spazio le disuguaglianze della Terra. L’appropriazione unilaterale delle risorse, la militarizzazione di alcune orbite e la privatizzazione di settori strategici potrebbero compromettere lo spazio come bene comune.

Nel linguaggio del rapporto, il rischio è quello di “una nuova colonizzazione”, non geografica ma orbitale. E proprio per evitarlo la Royal Society chiede che il Regno Unito, forte della sua tradizione scientifica e diplomatica, si faccia promotore di un dialogo internazionale permanente tra governi, agenzie spaziali e comunità scientifica. Solo in questo modo – conclude la sezione – sarà possibile garantire che lo spazio resti una dimensione aperta, pacifica e condivisa, e non l’ennesimo terreno di competizione geopolitica.

Leggi anche: Allo spazio e alla Luna servono nuovi trattati internazionali

Il ruolo del Regno Unito

Oltre all’analisi globale, Space: 2075 non poteva che delineare anche un quadro di strategia nazionale per lo sviluppo spaziale britannico. Il Regno Unito — si legge nelle raccomandazioni finali — deve dotarsi di una leadership politica forte e unitaria, capace di coordinare scienza, industria e sicurezza.

Tra le priorità figurano la protezione dei dati e delle infrastrutture satellitari, considerate parte delle “infrastrutture critiche nazionali”, e la definizione di una visione scientifica di lungo periodo, con obiettivi decennali.

Il rapporto propone anche un programma stabile di missioni dimostrative in orbita, un piano di incentivi alla finanza privata per sostenere la crescita delle PMI del settore e una politica estera attiva in materia di collaborazione spaziale. La cooperazione internazionale, soprattutto in ambito europeo, viene indicata come condizione essenziale per evitare frammentazioni e duplicazioni di sforzi.

Un futuro da costruire ora

Il filo rosso che attraversa il rapporto è la consapevolezza che il futuro spaziale non è lontano, ma già in costruzione. Il 2075, per la Royal Society, non è un punto d’arrivo ma un invito ad agire adesso.

Lo spazio sarà parte integrante dell’economia, della scienza e delle relazioni internazionali molto prima di quella data. Governarlo significherà scegliere che tipo di civiltà vogliamo diventare: se capace di equilibrio e cooperazione, o destinata a riprodurre in orbita i conflitti e le disuguaglianze terrestri.

Il rapporto si chiude con una riflessione che suona più politica che tecnica: l’esplorazione spaziale, per quanto spinta da interessi economici e militari, resta una delle poche dimensioni ancora capaci di proiettare l’umanità verso un’idea condivisa di futuro. Perché, come ricordano gli autori, "il modo in cui agiremo nello spazio definirà, forse più di ogni altra cosa, la misura della nostra responsabilità come specie".