Sono falliti (di nuovo) i negoziati per il Trattato globale sulla plastica

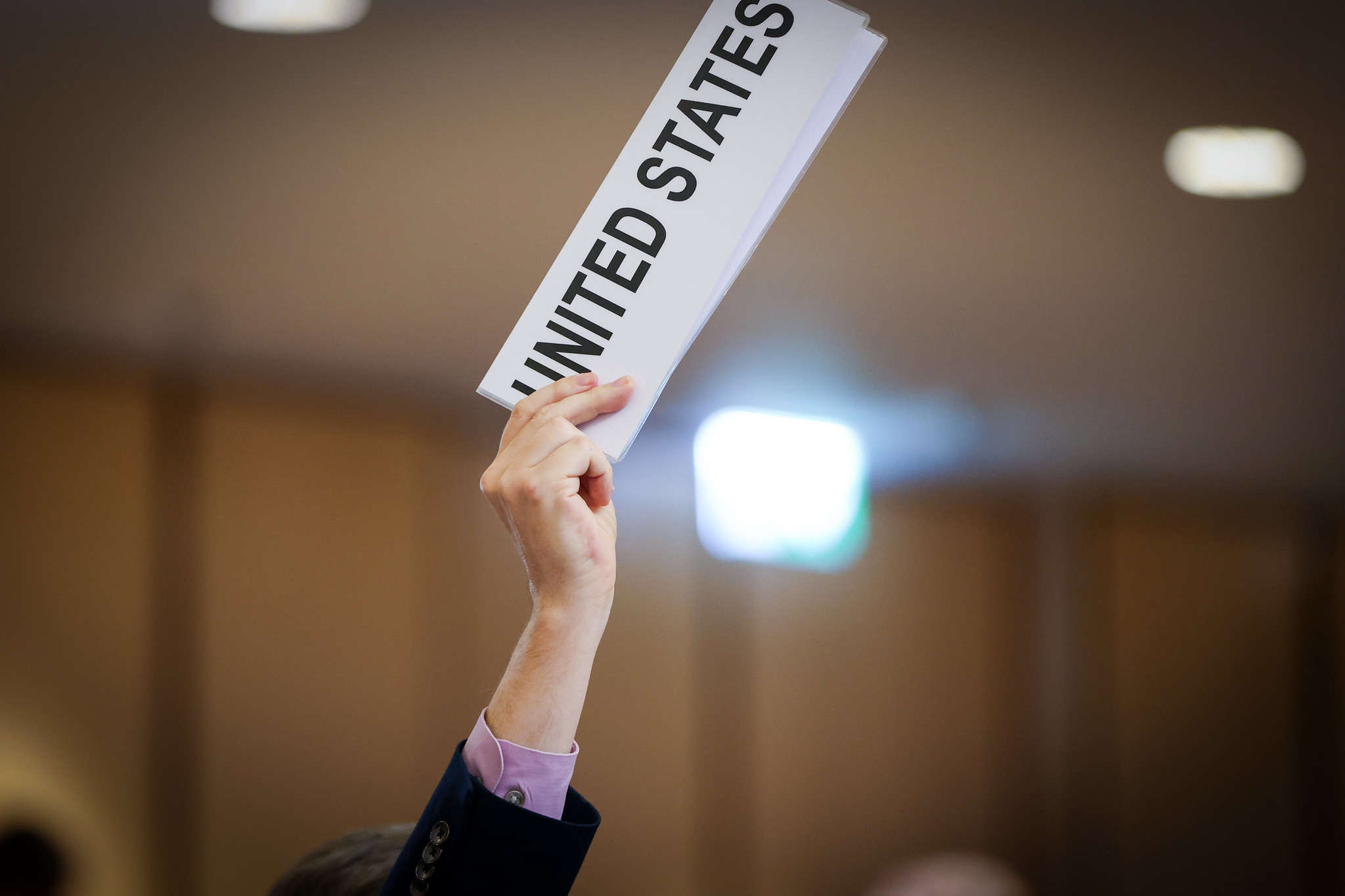

Foto: Alejandro Laguna Lopez/UNEP

Si è da poco concluso, a Ginevra, in Svizzera, quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo appuntamento del negoziato per stilare un Trattato globale sulla plastica. Il risultato è un nulla di fatto, dopo una lunghissima sessione di negoziati, avvenuti in gran parte a porte chiuse, nelle prime ore del mattino del 15 agosto. Il Bo Live ha seguito online le varie fasi della discussione, e le reazioni delle varie parti coinvolte, fino alla dichiarazione finale.

L’appuntamento era, in realtà, un “tempo supplementare” della quinta sessione di negoziati, già svolta tra novembre e dicembre 2024 a Busan, in Corea del Sud, che avrebbero dovuto portare all'accordo definitivo. Ma fin dal primo di questi incontri, nel dicembre 2022, la strada si è rivelata molto tortuosa. Il nodo centrale è lo scontro tra la tutela della salute umana e del pianeta, da un lato, e gli interessi economici in un’industria fiorente come quella della plastica, dall’altro. A difendere queste due opposte posizioni si sono schierati due gruppi di Paesi. Da un lato, quelli che spingono per un accordo ambizioso, che affronti temi delicati come la riduzione significativa (per alcuni, addirittura l’eliminazione graduale) della produzione di plastica – intervenendo soprattutto sui suoi impieghi non necessari – e il divieto di inquinamento lungo tutto il ciclo di vita di questi materiali, il valore legalmente vincolante del Trattato, l’applicazione di restrizioni per l’uso di molte sostanze chimiche ad oggi impiegate nella produzione di plastiche, e in molti casi non soggette ad alcuna regolamentazione. Questa posizione è condivisa da 74 Paesi che, nel 2022, si sono riuniti nella High-Ambition Coalition to End Plastic Pollution by 2040, tra cui molti paesi in via di sviluppo, come il gruppo dei Piccoli Stati Insulari, che da tempo toccano con mano le tragiche conseguenze della crisi dell’inquinamento da plastica. L'Italia non fa parte di questa coalizione.

A fare da contraltare a queste richieste sono soprattutto i maggiori produttori di combustibili fossili: Stati Uniti, Russia, diversi Paesi Arabi e Cina – che infatti, durante il negoziato, si sono uniti nel Like-Minded Group – assieme ad altri Paesi asiatici per i quali l’industria della plastica è un segmento importante dell’economia nazionale. Fin dall’avvio dei negoziati, questo secondo gruppo ha chiesto che si optasse per un trattato non vincolante, proponendo la formula delle nationally determined contributions, che lascia ai singoli Stati la libertà di individuare limiti e obiettivi, senza porre limiti alla produzione di plastica, ma solo all’inquinamento, e che si riducessero i riferimenti ai rischi per la salute umana.

Leggi anche:

- Un trattato vincolante per fermare l’inquinamento da plastica

- I conflitti di interesse che ritardano il trattato internazionale sulla plastica

Il Lancet countdown su plastica e salute

Eppure, un trattato vincolante e che puntasse specificamente ad aumentare la tutela per la salute umana era stata proprio la richiesta avanzata tre anni fa dall’UNEA (United Nations Environment Assembly). Il nesso tra l’esposizione alle varie forme di inquinamento che l’industria della plastica genera e i rischi per la salute umana è ormai comprovato. Fino a poco tempo fa ci si concentrava prevalentemente sui drammatici impatti ambientali delle plastiche. Sia per le emissioni associate alle fasi di produzione, che in gran parte avviene a partire dai combustibili fossili, petrolio, gas, carbone sia per la massiccia dispersione, sotto forma di micro- e nanoplastiche, nell’ambiente una volta diventate rifiuti. Oggi, la comunità scientifica sta spingendo perché si ponga maggiore attenzione a un altro aspetto problematico dell’industria della plastica: i rischi che emergono per la salute umana lungo tutto il ciclo di vita dei materiali plastici, dalla produzione allo smaltimento.

È di questo legame tra plastica e salute umana che si occupa “The Lancet Countdown on health and plastics”, un sistema di monitoraggio globale lanciato dalla nota rivista medica The Lancet che mira a essere "credibile e indipendente" e che "terrà traccia dei progressi nella riduzione dell’esposizione ai materiali plastici e la mitigazione dei danni alla salute umana e planetaria associati alle plastiche”, come si legge nel documento che annuncia la nuova iniziativa.

Il nuovo Countdown curato da The Lancet arriva a valle di decenni di ricerche scientifiche che hanno mostrato in modo inequivocabile che “La plastica mette in pericolo la salute umana e causa malattie, disabilità e morte prematura in ogni fase del suo lungo e complesso ciclo di vita: dall’estrazione del carbone, del petrolio e del gas che ne costituiscono le principali materie prime, al trasporto, alla produzione, alla raffinazione, all’uso, al riciclaggio e alla combustione, fino al riutilizzo, al riciclaggio e allo smaltimento nell’ambiente”, come affermava, ad esempio, nel 2023 la “Minderoo-Monaco Commission on plastics and human health”. A conferma i numeri e le evidenze raccolte e sintetizzate dal Lancet Countdown sono impressionanti, e mostrano nel dettaglio come tutti i passaggi della produzione, dell’uso e dello smaltimento della plastica abbiano gravi controindicazioni per la salute umana e planetaria.

La plastica è ovunque, ormai: componente essenziale di quasi tutti i nostri oggetti di uso quotidiano, si trova, ormai, anche in tutti gli ambienti terrestri e acquatici (compresi i più remoti), negli stomaci di molti animali, nelle piante, e persino all’interno degli organi e del sangue umani.

Le plastiche, materiali chimici complessi, costituiti da un polimero a cui vengono aggiunte numerose sostanze chimiche, sono essenziali per la società odierna. Ma la loro produzione, iniziata negli anni ’50 dello scorso secolo e cresciuta esponenzialmente da allora dalle 2 megatonnellate del 1950 alle 475 Mt del 2022, un aumento di 250 volte, ha mostrato presto il suo lato oscuro.

Fonte: OurWorldInData. https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-global-plastics

Produzione

La produzione della plastica rientra nella filiera dei combustibili fossili, che è la principale causa dell’attuale cambiamento climatico. Nonostante l’interazione tra produzione di plastica e cambiamento climatico, molte aziende e Stati stanno aumentando i propri investimenti in questo settore. Anche per via della riduzione della domanda di fonti di energia fossile, c'è un parallelo incremento di produzione di plastica, e se questa tendenza dovesse continuare, entro il 2020 fino al 20% di tutti i combustibili fossili potrebbe essere impiegato per la produzione di plastica. Già oggi, la produzione causa il 5% delle emissioni industriali di gas climalteranti, contribuendo ad aumentare i rischi per la salute dovuti a un clima più caldo. Inoltre, l’industria produttiva della plastica espone tanto i lavoratori quanto le comunità che vivono nelle vicinanze delle zone industriali a sostanze chimiche tossiche, alcune delle quali cancerogene, e all’inquinamento di aria, acqua e suolo, con pesanti effetti negativi sulla salute, tra cui “alti tassi di malattie, disabilità e morti premature [...] tra persone di ogni età, compresi bambini e neonati”.

Utilizzo

Gran parte degli oltre 16.000 composti chimici che è possibile trovare nelle plastiche sono spesso rilasciati durante l’uso dei prodotti: tali sostanze si disperdono nell’ambiente ed entrano nelle catene alimentari, oppure vengono ingeriti, inalati o assorbiti attraverso la pelle. Una delle fonti principali di questo genere di contaminazione è il contatto tra plastica e alimenti, che spesso assorbono questi composti chimici. Altre fonti di esposizione alle sostanze chimiche delle plastiche, sempre secondo il Lancet Countdown, sono la polvere domestica, le confezioni di prodotti per la cura personale, vestiti, mobili e tappeti, apparecchi elettronici, materiali edili, e dispositivi medici di varia natura.

Molte di queste sostanze chimiche sono tossiche, e influiscono negativamente sulla capacità riproduttiva, causano problemi legati alla gestazione e alla nascita (aborti, basso peso alla nascita, malformazioni degli organi genitali), riducono le funzionalità cognitive, sono associate con insulinoresistenza, ipertensione e obesità infantile, e con malattie cardiovascolari, diabete, infarto, obesità e cancro negli adulti. Ad oggi, tuttavia, è impossibile avere un’idea precisa dei numeri: infatti, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza di molti additivi chimici usati nelle plastiche anche di uso comune non sono note, e per questo le conoscenze attuali offrono, con ogni probabilità, una sottostima del problema.

Smaltimento

Un’altra grande fonte di problemi di salute è l’onnipresenza di micro- e nano-plastiche, particelle minuscole, spesso derivanti dalla degradazione dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita, che sono state ritrovate in ogni ambiente terrestre o acquatico, nell’aria, in ogni anello della catena trofica e, grazie a studi condotti negli ultimi anni, anche in diversi organi umani, persino nella placenta e nel cervello, con effetti sulla salute umana ancora in gran parte inesplorati.

L’inefficiente gestione dei rifiuti plastici ha fatto sì che ad oggi, su scala globale, meno del 10% della plastica prodotta venga riciclato (pur con sostanziali differenze regionali nella gestione dei rifiuti plastici). I rifiuti plastici causano danni enormi agli ambienti naturali e contribuiscono a esacerbare la crisi ambientale. Ad esempio, si stima che il 57% di questi rifiuti venga bruciato all’aperto, con il conseguente rilascio non solo di anidride carbonica, ma anche di diverse sostanze pericolose, che variano a seconda del tipo di plastica bruciato. Circa il 43% dei rifiuti plastici, invece, finisce nelle discariche, dove viene spesso gestito da lavoratori informali, privi di tutele ed esposti a ogni genere di rischio per la salute.

I rifiuti plastici contribuiscono, inoltre, “alla diffusione globale e all’amplificazione di malattie infettive trasmesse da vettori”: le zanzare che trasmettono la dengue e la Zyka, per esempio, trovano un ambiente favorevole per riprodursi in “bottiglie di plastica, contenitori, ruote e sacchetti di plastica abbandonati”. La plastica di scarto aggrava anche la crisi dell’antibiotico-resistenza: è stato dimostrato che le microplastiche e i residui plastici sono facilmente colonizzati da variegate comunità batteriche, condizione perfetta per la “comunicazione” tra cellule e il trasferimento genetico orizzontale, che spesso consente lo scambio di geni che conferiscono resistenza antibiotica.

La plastica dispersa nell’ambiente mette a rischio la salute umana anche indirettamente: “le micro- e nano-plastiche riducono la fotosintesi nelle piante terrestri e acquatiche, compromettendo la sicurezza alimentare e ostacolando il sequestro di CO2”. Non solo: “Negli ecosistemi terrestri, i rifiuti plastici smaltiti impropriamente contaminano il suolo, danneggiandone il microbioma, riducendone la salute e la fertilità e compromettendo funzioni ecosistemiche essenziali, come il ciclo dei nutrienti e la filtrazione dell’acqua. [...] La degradazione ambientale causata dalla plastica altera le catene alimentari e il ciclo dei nutrienti, e modifica interi ecosistemi, aggravando il declino della biodiversità”.

Leggi anche:

Ingerenze e diseguaglianze nei negoziati

Per comprendere il motivo dei ripetuti fallimenti degli incontri negoziali sul Global Plastics Treaty si può usare come chiave di lettura la ponderosa presenza di lobbisti delle industrie fossili, che hanno partecipato a centinaia in tutti gli incontri, non solo come osservatori (solitamente, organizzazioni non governative, esponenti della società civile e del mondo industriale, e ricercatori sono ammessi alle sessioni negoziali solo in questa veste) ma, in diversi casi, anche come membri delle delegazioni politiche. Da un’analisi condotta dal CIEL (Center for International Environmental Law) emerge che “almeno 234 lobbisti delle industrie fossili e chimiche (un nuovo record, rispetto ai 221 lobbisti individuati a dicembre scorso in Corea del Sud, ndr), si sono registrati per partecipare all’ultima sessione del Comitato Negoziale Intergovernativo delle negoziazioni per il Trattato sulla plastica”.

234 è un numero molto alto: supera quello dei membri della delegazione europea e delle singole delegazioni dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea messi insieme, che erano 233. Inoltre, i rappresentanti degli interessi dell’industria fossile erano molto più numerosi di quelli della comunità scientifica, come i 60 gli osservatori per la Scientists’ Coalition for an Effective Plastic Treaty, e di chi dava voce ai diritti e alle preoccupazioni delle popolazioni indigene, anche qui 60 rappresentanti dell’International Indigenous Peoples’ Forum on Plastics. “La forte presenza di lobbisti in questa fase dei negoziati solleva preoccupazioni circa l’influenza delle aziende in un momento cruciale, proprio quando i delegati dovrebbero finalizzare il testo del trattato e gettare le basi per la sua adozione”, ha sottolineato ancora il CIEL.

At #INC5_2, many countries rejected the Chair’s Draft Text Proposal, calling for a new text with higher ambition as a basis for further talks Several noted the absence of articles on #plastic production, chemicals of concern, and health, among others Read ➡️ enb.iisd.org/plastic-poll...

[image or embed]— Earth Negotiations Bulletin (@enb.iisd.org) 13 agosto 2025 alle ore 23:23

Ancora una sconfitta del bene pubblico

Visto il numero di forze in opposizione, è facile capire perché i negoziati siano stati tra i più accesi degli ultimi tempi. La bozza che il Presidente dei lavori – Luis Vayas Valdivieso, ambasciatore dell’Ecuador presso il Regno Unito, esperto di lungo corso di negoziati ambientali multilaterali – ha presentato ai delegati come proposta di compromesso nel pomeriggio del penultimo giorno di negoziazioni è stata accolta negativamente da molte delegazioni, che hanno definito il testo “inaccettabile”, “irricevibile”, “un insulto al lavoro di questi anni”, “ripugnante”. A margine di quella bollente plenaria, un delegato ha affermato di non aver mai sentito tanti insulti nei confronti di un testo durante una formale negoziazione, come riporta Earth Negotiations Bulletin. Negli ultimi giorni, gli incontri informali e le consultazioni tra il Presidente e le varie delegazioni sono andati avanti a oltranza. Tra i delegati – ha raccontato chi era presente – serpeggiava soprattutto frustrazione per la lentezza del processo e la mancanza di risultati concreti.

Le preoccupazioni condivise da molti si sono rivelate fondate: dopo quasi 24 ore di incontri informali e una stremante nottata, durante la quale il Presidente Vayas ha proposto alle parti un ulteriore testo di compromesso, alle 5 del mattino del 15 agosto è stata riunita l’ultima plenaria, durante la quale non c’è stato altro da fare che riconoscere il fallimento del negoziato. I petrostati hanno lamentato mancanza di trasparenza e inclusività nel processo negoziale, rimanendo fermi sulle loro richieste iniziali. Dall’altra parte della barricata, tra i delegati dei Paesi ambiziosi, c’è stato chi ha pianto, chi ha denunciato il fatto che la necessità di raggiungere il consenso unanime (la prassi nei negoziati delle Nazioni Unite) sia stata la causa del blocco dei negoziati, presi ostaggio da un pugno di Stati che opposto sempre un secco diniego ai tentativi di compromesso, nonostante l'ampio consenso sull’inclusione nel testo di misure e obiettivi ambiziosi (alcune proposte erano supportate da oltre 120 Paesi).

La partita non è ancora chiusa: il Presidente del Comitato Negoziale ha annunciato che ci sarà un nuovo round di negoziati, in data ancora da definirsi. Non tutto è perduto, dunque. Anche se, nel frattempo, il pianeta continua a soffocare sotto uno strato sempre più fitto di plastica.

At #PlasticsTreaty talks, delegates were unable to find consensus on the Chair’s revised text proposal—and were thus unable to conclude a treaty at #INC5_2 INC Chair Luis Vayas adjourned the meeting to be resumed at a later date Highlights ➡️ enb.iisd.org/plastic-poll... #plastic #INC5

[image or embed]— Earth Negotiations Bulletin (@enb.iisd.org) 15 agosto 2025 alle ore 13:46