Lo spazio, l'esplorazione e il rischio delle contaminazioni di ritorno

Gli anni Venti del nostro secolo saranno ricordati in futuro principalmente per la prima pandemia del mondo interconnesso e il ritorno dell’uomo, insieme alla donna questa volta, sulla Luna. Proprio questi due temi insieme sono alla base di sospetti e timori per il futuro. Il contagio da ritorno dai viaggi spaziali non è affatto una preoccupazione inedita, c’è stata fin dalle prime missioni Apollo e ha portato a una serie di protocolli di sicurezza. Oggi quindi ritorna di grande attualità e pone alcuni interrogativi in vista delle ancora più future (ma non troppo) missioni verso Marte.

Anche se attualmente possiamo stare piuttosto tranquilli riguardo all'eventualità di portare sulla Terra degli agenti patogeni tornando dalle missioni lunari, la situazione era ben diversa sessant’anni fa. La Nasa, infatti, aveva sostenuto delle spese enormi per contenere i possibili agenti patogeni portati con sé durante le missioni Apollo, arrivando, tra l'altro, a risultati piuttosto discutibili.

Il programma di quarantena della NASA risale formalmente all'Apollo 14, la missione che avrebbe fatto atterrare il quinto e sesto astronauta sulla Luna nel 1971. La missione Apollo più famosa, la 11, ovvero quella che ha portato Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins sulla Luna, è iniziata con una quarantena preventiva. Proprio in quel periodo imperversava negli Stati Uniti l’influenza H3N2, facendo decine di migliaia di vittime. La quarantena però è stata disposta anche per evitare il rischio di far ammalare gli astronauti prima del volo, altrimenti sarebbe stato troppo complicato convincere l’opinione pubblica che non si fosse trattato di qualche nuova malattia lunare e - allo stesso tempo - sarebbe stato pericoloso per gli astronauti ammalarsi durante la missione.

Una delle prime impronte lasciate sulla Luna da Buzz Aldrin, il 21 luglio 1969 (copyright NASA)

Una paura del tutto fondata per quel periodo, anche se alcuni di noi oggi potrebbero sorridere di fronte a questo timore. Milioni di persone negli States, in quell’estate del 1969, temevano veramente che gli astronauti di ritorno avrebbero potuto scatenare una pandemia lunare. Questo perché nessuno aveva la certezza che la Luna fosse effettivamente così “morta” come sembrava, nemmeno i più illustri scienziati del tempo. Per questo motivo uomini di scienza, funzionari e ingegneri del governo federale e dei principali atenei del Paese avevano passato anni a prepararsi per evitare quella che chiamavano “contaminazione di ritorno”, ovvero l’introduzione sul nostro pianeta di agenti patogeni alieni che, trovato un ambiente più benigno, avrebbero potuto moltiplicarsi a dismisura.

Nacque quindi il Lunar Receiving Laboratory (LRL), ovvero il luogo in cui gli astronauti e tutto ciò che proveniva dalla Luna con essi, avrebbero trascorso la quarantena. Dal canto suo la Nasa aveva tranquillizzato tutti sostenendo di non aver lasciato nulla al caso mettendo in atto degli “impareggiabili ed esaurienti” preparativi, ma di fatto la storia ci restituisce un racconto ben diverso. In ogni parte della procedura di quarantena ci sono state delle violazioni che avrebbero esposto la Terra ai microbi lunari, se effettivamente gli astronauti ne avessero portati indietro. Come abbiamo imparato a conoscere in questo nostro 2020, l’universo microscopico è estremamente difficile da controllare.

L’LRL, effettivamente, è stata un’opera molto complessa da realizzare, ma in primis anche da immaginare. Avrebbe dovuto essere un laboratorio fisico e allo stesso tempo una struttura organizzativa complessa, infatti la protezione doveva essere bidirezionale: le rocce lunari dovevano essere protette dalla contaminazione terrestre per poter essere studiate, ma anche la Terra doveva essere protetta dalla contaminazione di queste rocce, il tutto mentre venivano condotti esperimenti complessi utilizzando le rocce e mantenendo la quarantena di tutto ciò che aveva fatto ritorno dalla missione. Nulla di questa complessità era mai stato realizzato prima. Il LRL potè contare su una superficie di 86.000 metri quadrati, divisa in tre parti a seconda della funzione: un impianto di quarantena per astronauti e veicoli, un’area operativa per condurre gli esperimenti sulle rocce lunari, e un’area amministrativa.

I lavori di costruzione procedevano con tempi record, ma questa velocità miracolosa portò con sé alcuni problemi. Per esempio, un anno prima di Apollo 11, nessuno aveva ancora capito come testare e certificare l’impianto per l’uso. Furono fatte delle ispezioni che rilevarono 140 carenze nel laboratorio. Non era pronto.

Fino al 1968 l’opinione pubblica ignorava gli sforzi della Nasa per prevenire la contaminazione di ritorno. Poi ci fu la pandemia del virus influenzale H3N2, e verso la fine del ‘68 una serie di articoli sulla LRL e la minaccia dell’arrivo della “peste” dalla Luna fecero capolino sui principali giornali statunitensi. Ma ciò che focalizzò davvero l’attenzione popolare sulla minaccia in corso fu il thriller fantascientifico di Michael Crichton Andromeda (The Andromeda strain). Nel romanzo gli scienziati cercano di contenere un agente patogeno alieno in una struttura che l’autore aveva modellato sull’LRL. Il libro fu un successo, e la casella postale della Nasa si riempì di lettere in cui venivano espresse le paure che raramente troviamo associate allo sbarco sulla Luna che conosciamo.

Il Lunar Receiving Laboratory dove l'equipaggio e i campioni trascorrevano la quarantena dopo il ritorno sulla Terra (copyright: Wikipedia)

La Nasa si sentì obbligata a organizzare una conferenza stampa, in cui assicurò che aveva lavorato a stretto contatto con l’ICBC (Interagency Committee on Back Contamination) per sviluppare delle procedure idonee. Infatti l’ICBC aveva rilevato delle gravi violazioni del protocollo di quarantena progettato dalla Nasa prima dell’arrivo degli astronauti nell’LRL. Secondo il protocollo la capsula di ritorno avrebbe dovuto essere completamente sigillata una volta entrata nell’atmosfera terrestre. Una volta schiantata nel Pacifico, sarebbe stata recuperata con una gru posizionata su una portaerei, e da qui un tunnel impenetrabile li avrebbe condotti in una struttura mobile di quarantena. Eppure, con mesi di anticipo, la Nasa ha ritenuto che sigillare la capsula avrebbe messo a rischio la vita degli astronauti, soffocandoli o annegandoli una volta precipitati, quindi propose di fare aerare la capsula nell’atmosfera e permettere agli astronauti di sbarcare in mare. Ovviamente l’ICBC non era d’accordo e, una volta contattata la stampa, ci fu una nuova ondata di articoli critici. Poche settimane prima del lancio la Nasa approvò un nuovo piano, che prevedeva la decontaminazione della navicella spaziale da parte degli stessi astronauti con aspirapolvere e filtri. I sommozzatori della Marina avrebbero inserito anche gli indumenti di isolamento biologico che gli astronauti avrebbero dovuto indossare prima di sbarcare. “Tutte le precauzioni sono state prese” affermò quindi la Nasa in un comunicato stampa. La realtà, però, dimostrò che non fu così.

Il 20 luglio 1969, Buzz Aldrin e Neil Armstrong atterrarono nel Mare della Tranquillità e fecero la storia. Quando tornarono a dormire, fecero una pressurizzazione della loro navicella spaziale, poi si tolsero gli elmetti e sentirono l’odore della polvere lunare. La polvere arrivò ovunque, e irritò la pelle. Era così pervasiva che gli astronauti furono costretti a dormire con i caschi e i guanti quella notte. Fu evidente che rimuovere tutta la polvere sarebbe stato impossibile. Di conseguenza se la polvere avesse trasportato microbi, questi avrebbero infettato gli astronauti. Questo è stato solo il primo di molti errori, violazioni e timori. Per esempio gli astronauti trovarono acqua salata nei loro indumenti di isolamento, il che fa pensare a una perdita. Le falle dell’LRL furono molte, alcune delle quali mai rese note, sia frutto di sviste che di concomitanze sfavorevoli. Basti pensare che se uno degli astronauti avesse mostrato sintomi di una malattia, sarebbe stato portato in un ospedale: un ottimo modo per far partire la pandemia.

Di fatto, è chiaro che se i microrganismi patogeni fossero esistiti sulla Luna, la Nasa non sarebbe stata in grado di contenerli. Avrebbero potuto far ammalare gli astronauti sulla Luna, sfuggire alla capsula Apollo sul Pacifico, oppure avrebbero potuto rompere il contenimento nel LRL in svariati modi.

Perché è importante tornare a parlare, oggi, dei protocolli di sicurezza e della contaminazione di ritorno? Se abbiamo visto che di agenti patogeni sulla Luna non ce ne sono, non possiamo essere altrettanto certi di quello che potrebbe atterrare dalle prossime missioni di returning samples (in prima battuta) su Marte e Venere. Dalle osservazioni fatte su questi pianeti emergono delle probabilità di vita microbiotica più alte rispetto alla Luna. Abbiamo parlato dei possibili contagi di ritorno, dalla Luna e da altri pianeti, con l’astrobiologo John Robert Brucato dell’Inaf, Osservatorio di Arcetri, che è anche docente all’università di Firenze. Sulla Luna non ci sono altri dubbi, dato che è stata studiata ampiamente: non ci sono agenti patogeni che, se portati a Terra con campioni o da astronauti, potrebbero innescare delle pandemie. Questo nonostante i siti di arrivo sul nostro satellite, previsti nelle missioni nei prossimi anni, saranno in delle zone finora inesplorate dall’uomo, ovvero i poli. Le preoccupazioni, riguardo le missioni lunari, si limiteranno quindi alla possibilità di contaminazione da parte dell’uomo, in particolare nei confronti del preziosissimo ghiaccio lunare.

Una situazione ben diversa invece è quella che riguarda le missioni verso Marte e Venere. Si tratta di pianeti in cui ci sono evidenze di acqua e di conseguenza potrebbero aver ospitato la vita. “Marte può contenere o una vita passata ormai estinta oppure una vita attiva nel sottosuolo” spiega il professor Brucato, perché dell’acqua liquida è ancora presente e potrebbe essere una nicchia in cui i microrganismi si possono sviluppare. Già dalle prime fasi dell’esplorazione marziana è stato pensato un protocollo di sicurezza che si chiama Planetary protection, e che varia le sue misure a seconda della destinazione delle missioni. Planetary protection vuole sì proteggere il pianeta Terra dalle contaminazioni di ritorno, ma prevede anche delle misure stringenti per evitare il contagio “di andata”, ovvero il portare forme di vita terrestre negli altri corpi del sistema solare.

Intervista all'astrobiologo John Robert Brucato (Inaf). Servizio e montaggio di Elisa Speronello

L’opzione di studiare la vita di Marte e Venere direttamente nei rispettivi pianeti, che eviterebbe l’esposizione dell’intera Terra a minacce aliene, pare non essere percorribile, perché enormemente costosa. La difficoltà principale, spiega il professore, è quella di portare della strumentazione complessa in situ, perché non è così semplice individuare i microrganismi nei campioni. Risulta quindi più facile portare i campioni sulla Terra, dove è possibile utilizzare degli strumenti di dimensione enorme, come i sincrotroni, che non possono essere miniaturizzati per poter affrontare un viaggio nello spazio.

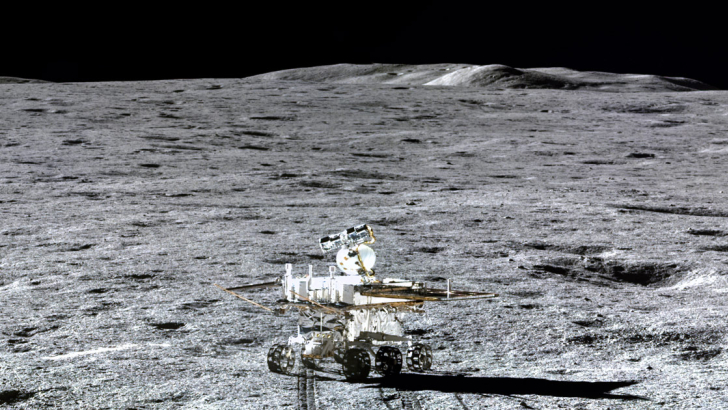

A proposito della studio della vita su Marte, ricorda il professore, è previsto per il 18 febbraio 2021 l’arrivo del rover Perseverance, il cui obiettivo è sì quello di cercare evidenze della vita sul pianeta, ma anche di stoccare campioni da riportare a Terra in una missione successiva. Questi campioni arriveranno allo John F. Kennedy Space Center negli Stati Uniti e qui saranno studiati all’interno di una facility simile a quelle in cui si studiano i virus come Sars-Cov2.