La contesa della Guyana, tra risorse, giochi di forza e politici

La mappa della Guyana Essequiba. Foto: Reuters

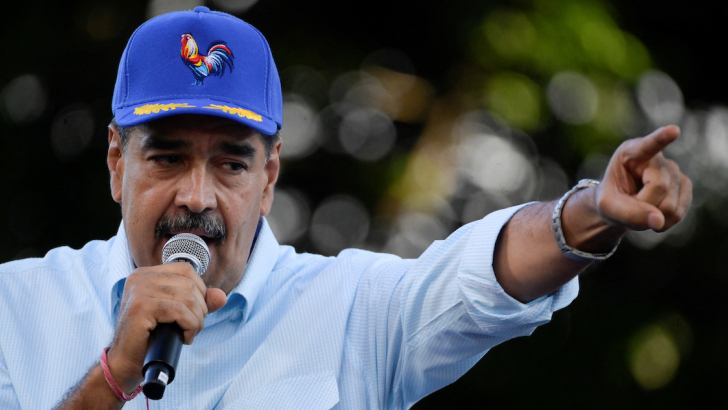

È una partita a tre, e nessuno la sta giocando in casa propria. Da un lato c’è il Venezuela, smanioso di mettere le mani sui ricchissimi giacimenti di petrolio scoperti nel 2015, e anche più recentemente, al largo del territorio della confinante regione della Guayana Essequiba (dal nome del fiume che l’attraversa), consistente porzione, circa due terzi, dello stato indipendente della Guyana, ex possedimento britannico che il Venezuela rivendica come proprio da quasi due secoli perché all’epoca del periodo coloniale spagnolo si trovava all'interno dei suoi confini. Dall’altro c’è il Brasile, che con la Guyana confina a sud, e che non vuole in alcun modo disordini e tensioni nella regione, pur intrattenendo rapporti di ottimo vicinato con il Venezuela. Il terzo “attore protagonista” è Washington, main sponsor, definiamolo così, della Repubblica di Guyana, che su quei giacimenti di petrolio, attraverso il colosso ExxonMobil che ha condotto le esplorazioni, ha già messo le mani. Il Venezuela “vede” in quel petrolio l’occasione di rimettere in sesto un’economia che negli ultimi decenni è scivolata nel baratro della super-inflazione (lo scorso anno ha raggiunto quota 190%), con la presidenza marcatamente “autoritaria” (più di qualcuno la definisce una dittatura per la repressione ostinata e sistematica del dissenso) del socialista ed ex sindacalista Nicolàs Maduro, al potere dal 2013 dopo la stagione, altrettanto illiberale, di Hugo Chavez. E perciò, lo scorso dicembre, ha indetto un referendum in cinque punti per chiedere, ai venezuelani, se fossero favorevoli alla creazione di uno stato nel territorio conteso, con la concessione alla cittadinanza venezuelana ai residenti e al rifiuto della giurisdizione della corte suprema delle Nazioni Unite nel risolvere il disaccordo tra i paesi sudamericani. Referendum che, secondo il governo di Caracas, è stato largamente approvato con oltre dieci milioni di votanti (anche se ai seggi in pochi hanno notato le folle). «È stato un successo totale per il nostro paese, per la nostra democrazia», ha commentato Maduro. Ma quel voto cambia poco, anzi nulla, in termini pratici: sulla rivendicazione di Caracas dovrà comunque pronunciarsi la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), che ha già intimato al Venezuela di “astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione che possa modificare la situazione attuale”.

Il presidente del Venezuela, Maduro, e della Guyana, Irfaan, si stringono la mano dopo l'accordo di non belligeranza reciproco a dicembre. Foto: Reuters

Giungla, diamanti e miniere d’oro

La partita, assai delicata, si gioca proprio sulla pelle e sulle risorse della Guyana (oltre al petrolio è ricca di diamanti, d’oro, di rame, di bauxite), unico stato anglofono del Sud America, tutt’altro che piccolo (è ben più grande dell’Uruguay) ma molto poco abitato (ha in tutto circa 800mila abitanti, quasi tutti sulla fascia costiera, compresi i 118mila della capitale Georgetown) perché in gran parte composto da giungla impenetrabile (gli alberi coprono il 90% del suo territorio). I governi di Venezuela e Guyana, in un incontro diplomatico che si è svolto lo scorso dicembre sull’isola caraibica di St. Vincent, con la mediazione del governo del Brasile, della Comunità dei Caraibi (CARICOM) e della Comunità dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC), hanno firmato l’accordo di Argyle nel quale c’è scritto, testuale: “La Guyana e il Venezuela, direttamente o indirettamente, non si minacceranno o useranno la forza l’uno contro l'altro in nessuna circostanza, comprese quelle conseguenti a qualsiasi controversia esistente tra i due Stati». Dunque l’intenzione è mediare. «Non abbiamo obiezioni a qualsiasi conversazione con il Venezuela con l’obiettivo di garantire la pace e la stabilità della nostra regione», ha dichiarato il presidente della Guyana, Irfaan Ali. «Tuttavia, abbiamo chiarito che la questione del nostro confine è all’esame della Corte Internazionale di Giustizia ed è lì che sarà risolta. La nostra prima linea di difesa è la diplomazia». Il presidente venezuelano ha comunque ribadito: «Vogliamo il salvataggio pacifico della Guayana Essequiba, un’area di fatto occupata dall’Impero britannico e dai suoi eredi che l’hanno distrutta».

Punti di vista differenti, ma comunque una situazione di stallo che sembrava sotto controllo. Ma a incrinare questo fragile equilibrio sono state le dichiarazioni del presidente della ExxonMobil, che la scorsa settimana ha annunciato il piano di trivellazione di due nuovi pozzi al largo della costa atlantica, nel blocco Stabroek, che si trova a circa 200 chilometri al largo della regione di Essequibo, su un'area di 26.800 chilometri quadrati e che contiene, stando alle stime, più di 11 miliardi di barili di greggio e gas. La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha definito “minacciose” le dichiarazioni dell’amministratore delegato di ExxonMobil, Alistair Routledge, sostenendo che quelle concessioni sono illegali e che si tratta di una «chiara violazione degli Accordi di Argyle». Al punto che si segnalano movimenti di truppe. Venerdì scorso il Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington ha diffuso delle immagini satellitari dalle quali si evince che l’esercito venezuelano ha inviato carri armati leggeri e motovedette dotate di missili al confine con la Guyana, con 150mila soldati schierati. «Questa escalation - scrive il Csis - crea i presupposti per una perdita di controllo sugli eventi». E nonostante il portavoce della Casa Bianca John Kirby abbia minimizzato l’allarme («I movimenti sono di natura e dimensione molto ridotta; al momento non c’è alcuna indicazione che ci siano ostilità o che l’esercito venezuelano sia in grado di condurre attività militari significative in quell’area») la “temperatura” della tensione è comunque aumentata. Perché anche il Brasile ha inviato contingenti militari a presidiare il confine con la Guyana, con Gisela Padovan, capo della diplomazia brasiliana per l’America Latina e i Caraibi, che ha ribadito: «Non accetteremo l’uso di qualsiasi azione militare». Anche perché il principale collegamento stradale tra Venezuela e la regione dell’Essequibo, proprio per aggirare l’inestricabile giungla, passa attraverso il territorio brasiliano. «Stiamo seguendo la situazione con preoccupazione - ha proseguito -, anche se non credo che si arriverà a un conflitto armato». Manovre che hanno comunque spinto anche la Guyana (che può contare su un esercito di poche migliaia di soldati) ad annunciare che investirà oltre 200 milioni di dollari per l’acquisto di nuovi elicotteri, navi di sorveglianza marittima e droni. Ovviamente di provenienza americana, che già da tempo fornisce al piccolo paese sudamericano armamenti e tecnologia radar. Il che dimostra come Washington, che non teme più di tanto le pretese di Caracas, non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro sullo sfruttamento di quelle risorse.

Le compagnie petrolifere dettano legge

E che di sfruttamento si tratti non c’è alcun dubbio. Già nel 2019 il Fondo Monetario Internazionale rilevava come la percentuale di guadagni sulle estrazioni dai giacimenti di petrolio e gas che finiva nelle casse del governo di Georgetown fosse irrisoria (una royalty del 2% sui guadagni lordi). «L’accordo Production Sharing Agreement, firmato nel 2016, è molto favorevole per gli investitori secondo gli standard internazionali», scriveva lo stesso Fmi. Che nell’ultimo report, pubblicato appena due mesi fa, preannuncia un progressivo bilanciamento degli introiti: «Una volta che i costi di produzione saranno completamente recuperati, una parte maggiore della produzione petrolifera sarà considerata un profitto e una quota sempre più grande dei proventi del petrolio sarà ricevuta dal governo della Guyana». Ma il grosso della torta resterà nella disponibilità di ExxonMobil (e degli Stati Uniti). Attualmente la produzione di petrolio e gas nel blocco Stabroek è di circa 645.000 barili al giorno (bpd) e si prevede che aumenterà rapidamente, fino a 1,2 milioni di bpd entro il 2027. Al governo della Guyana, che non ha competenze e tecnologie per estrarre in autonomia, va bene così. Anche agli Stati Uniti va benissimo così (oltre ai guadagni mantengono una “presa”, per così definirla, sulla nazione). Mentre il Venezuela, che già possiede enormi giacimenti di petrolio e di gas (secondo la BP Statistical Review of World Energy del 2022, ha più riserve petrolifere accertate di qualsiasi altro paese al mondo, anche più dell’Arabia Saudita), ma che ha visto la sua produzione crollare negli ultimi decenni come conseguenza delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e del deterioramento delle infrastrutture (la diminuzione negli ultimi dieci anni è nell’ordine del 75%) vorrebbe una parte della torta. Maduro non vuole interferenze, a partire dalle sentenze della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite (che non riconosce formalmente) e punta a negoziare direttamente con la Guyana. E perciò minaccia, ma assai difficilmente passerà all’azione, anche perché sa bene che non può competere con un nemico alleato con gli Stati Uniti. Già in passato c’erano stati momenti di tensione: nel 2019 un elicottero militare venezuelano aveva tentato di atterrare sul ponte di una nave della Exxon, la Ramform Tethys. Anche la compagnia francese TotalEnergies punta a inserirsi nell’affare e ha già annunciato che sta per cominciare gli studi per un grande progetto petrolifero, con un investimento di 9 miliardi di dollari, nell’area offshore del vicino Suriname, adiacente al blocco Stabroek.

Una partita a risiko, dove le pedine sono barili. Per la Guyana si tratta di un’assicurazione sul futuro. Il suo prodotto interno lordo continua a crescere a ritmi da record, secondo la Banca Mondiale, trainato proprio dai progressi nelle estrazioni petrolifere: «La Guyana ha registrato un calo della povertà nell’ultimo decennio, passando dal 60,9% nel 2006 al 48,4% nel 2019», scrive la World Bank. «Sebbene l’economia petrolifera e non petrolifera sia cresciuta enormemente dal 2020, non sono disponibili dati recenti per monitorare i progressi nella riduzione della povertà. Nonostante questi progressi, la povertà e l’esclusione sociale, compreso l’accesso limitato ai servizi di base, permangono nell’entroterra della Guyana», dove vivono principalmente tribù indigene, gli “amerindi”, che sono circa il 10% del totale.