La Black Summer dell’Australia, un anno dopo

Canguri in fuga e fiamme alte fino a 70 metri, indomabili, che correvano a 20km/h. A un anno dalla sua Black Summer, l’Australia tira le somme. E comincia a costruire piani per il futuro. Piani pluriennali per ricostruire gli ecosistemi persi e aiutare le specie in difficoltà. Piani necessari più che mai, anche e soprattutto in era Covid. Ma il problema principale non viene affrontato.

Cominciamo dai dati. In otto mesi circa, sono andati in fumo 18,6 milioni di ettari in tutto il territorio australiano: poco più di un centesimo di quelli bruciati nell’estate australiana tra il 1974 e il 1974, e meno della metà di quelli andati persi tra il 1968 e il 1969; nell’estate tra i 1969 e il 1970, e nel 2002. Insomma, nell’insieme, non si tratta di un record assoluto per il paese intero (si tratta comunque del quinto incendio australiano più grande), ma la storia cambia se analizziamo i trascorsi dei singoli stati. Quelli più colpiti nella Black Summer sono stati il Northern Territory che ha perso 6,8 milioni di ettari, il Nuovo Galles del Sud (5,5 milioni), il Queensland (2,5), la Western Australia (2,2) e lo stato di Victoria (1,5). Tutti, tranne il Nuovo Galles del Sud e il Queensland, hanno vissuto incendi peggiori: l’annus horribilis del Northern Territory fu il 1974, quando vennero divorati dalle fiamme 117 milioni di ettari (il 15% dell’intero territorio australiano), mentre allo stato di Vittoria è bastato un solo giorno, il 6 febbraio 1851, per vedere distrutti 5 milioni di ettari. Un giorno passato alla storia come il “giovedì nero”.

Perché è importante mettere i dati in prospettiva? Perché tutti ci dicono la stessa cosa.

Come avevamo raccontato qui, i bushfire hanno sempre fatto parte della storia dell’Australia, ma ora a bruciare non è più solo il bush, il tipico ambiente di savana e boscaglia australiana, ma ardono foreste pluviali e foreste di conifere secolari. Nella Black Summer sono andati distrutti 12,6 milioni di ettari di foresta, tra cui il 54% delle foreste pluviali del Gondwana australiano, l’81% della Greater Blue Mountains Area e addirittura il 99% dell’Old Great North Road: tre siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Una catastrofe, insomma, in ambienti non abituati al fuoco. Tantomeno a questo fuoco. Sì, perché anche la frequenza e la pervasività dei bushfire si sta modificando: gli incendi sono sempre più frequenti ed estremi. Ed è colpa del cambiamento climatico, che renderebbe questi eventi devastanti più probabili del 30%.

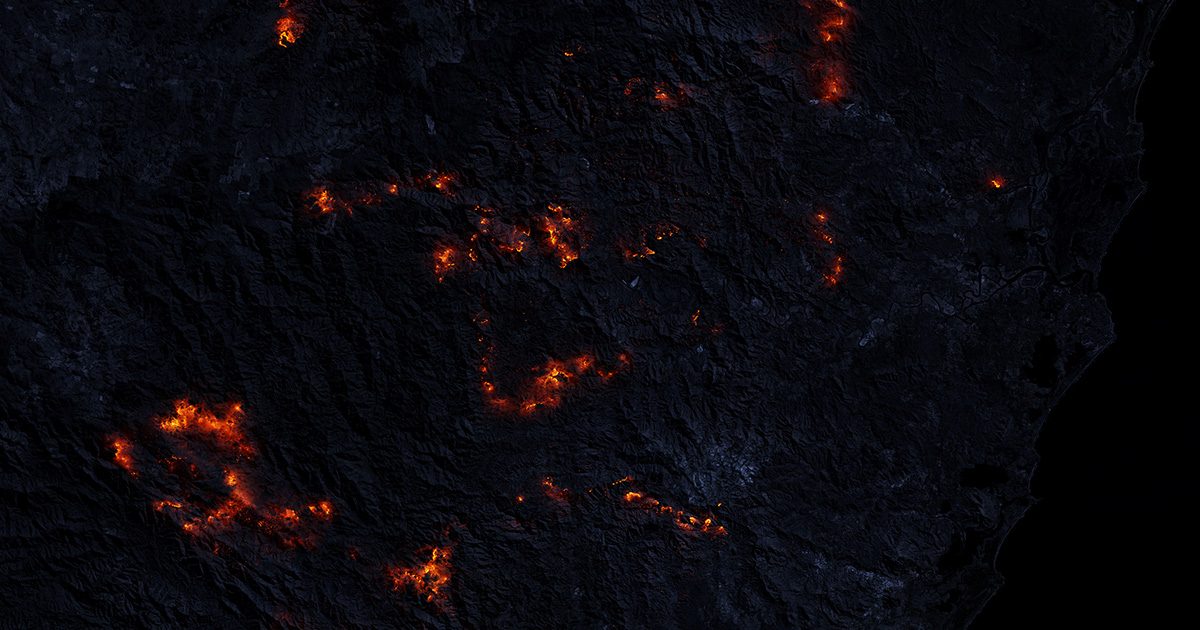

La Black Summer, infatti, era prevedibile e non per modo di dire. Per l’Australia il 2019 è stato l’anno più caldo e più secco di sempre, e le cartine elaborate dall’Australian Boreau of Meteorology sulla siccità, le temperature e la forza dei venti erano lampanti. Bastava guardarle per capire dove sarebbero scoppiati incendi difficili da domare, ma in molti hanno preferito chiudere gli occhi. Il paese dei canguri, come il circolo polare artico e altre zone del mondo, è uno dei più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Eppure i suoi governanti sembrano averlo dimenticato.

L’Australia è uno dei 57 paesi responsabili del 90% delle emissioni globali di gas serra, eppure non sembra voler contribuire alle politiche di mitigazione e lotta al cambiamento climatico. Entro il 2030, aveva promesso di tagliare le emissioni del 28% rispetto ai livelli del 2005, ma finora secondo l’Onu non c’è stato alcun miglioramento dal 2017. E l’industria del carbone resta uno dei capisaldi dell’economia australiana: il paese è uno dei maggiori esportatori di carbone al mondo. Tanto che per il Climate Change Performance Index (CCPI), tra i 57 paesi, l’Australia è la peggiore proprio perché, con queste premesse e premier negazionisti, il cambiamento climatico non viene affrontato, se non con proclami di facciata.

In questo clima – è il caso di dire – ogni piano per ripristinare gli ecosistemi distrutti e conservare quelli rimasti, seppur ben congegnato, sarà fallimentare. Ma veniamo alle stime dei danni e ai piani futuri, appunto.

Le primissime stime, fatte quando gli incendi erano ancora in corso, parlavano di circa 800 milioni di animali colpiti dagli incendi. Ora quelle stime sono state riviste e adeguate al numero complessivo di ettari distrutti.

Secondo lo studio commissionato dal WWF, effettuato da cinque diverse istituzioni e università, a soffrire le conseguenze degli incendi potrebbero essere stati circa 3 miliardi di animali: per lo più rettili con circa 2,5 miliardi di individui, ai quali si aggiungono circa 143 milioni di mammiferi, 181 milioni di uccelli, e 51 milioni di rane. Arsi vivi, messi in fuga, soffocati dall’anidride carbonica, o sopravvissuti miracolosamente alla furia del fuoco, si sono trovati poi a vivere in un habitat diventato oramai ostile: con pochissima acqua, pochissima vegetazione, poche prede e rifugi. Dal conto, va precisato, sono esclusi tutti gli invertebrati, i pesci e alcuni rettili come le testuggini di cui non si hanno stime accurate.

Il WWF australiano ha così deciso di lanciare un piano quinquennale di ripristino ambientale da 300 milioni di dollari chiamato Regenerate Australia in quattro punti chiave. Con Towards 2 Billion Trees, il WWF punta a ripristinare gli habitat attraverso la piantumazione e la riforestazione con specie arboree native; mentre Koalas Forever, punta al raddoppio della popolazione di Koala dell’Australia orientale entro 2050. Renewables Nation, invece, punta a portare l’Australia verso l’utilizzo massiccio di energia rinnovabile a basse emissioni; e con Innovate to Regenerate, il WWF intende coinvolgere le menti più brillanti del paese per progettare un futuro innovativo e sostenibile.

Bene, direte voi, ma di buone intenzioni è lastricato l’inferno.

Su Nature Communication è appena uscito quello che è forse lo studio più accurato sui danni della Black summer alla vegetazione, e la situazione non è rosea. Sulle circa 9.000 specie di piante vascolari autoctone presenti nell’Australia sud-orientale ben 816 sono state fortemente colpite dagli incendi: 325 hanno visto bruciare più del 75% del loro areale; altre 173 più del 90%. E ad altre 116 specie vegetali è andata ancora peggio: sono bruciate tutte le popolazioni note dell’Australia sud-orientale. Riforestare sarà dunque più difficile del previsto: potrebbero mancare specie all’appello, il suolo potrebbe essere troppo povero di nutrienti e gli animali troppo affamati per lasciar crescere le nuove piante. "È probabile quindi che tutti questi fattori abbiano esaurito la resilienza di alcuni ecosistemi boscosi a incendi della portata di quelli vissuti durante la Black Summer", scrivono gli autori. In sostanza, non sappiamo se il processo di riforestazione spontaneo andrà a buon fine o se assisteremo a un cambiamento biogeografico permanente. E anche con l’aiuto di una riforestazione gestita dall’uomo le cose potrebbero non essere semplicissime, anche perché in natura la somma non è mai uguale al totale.

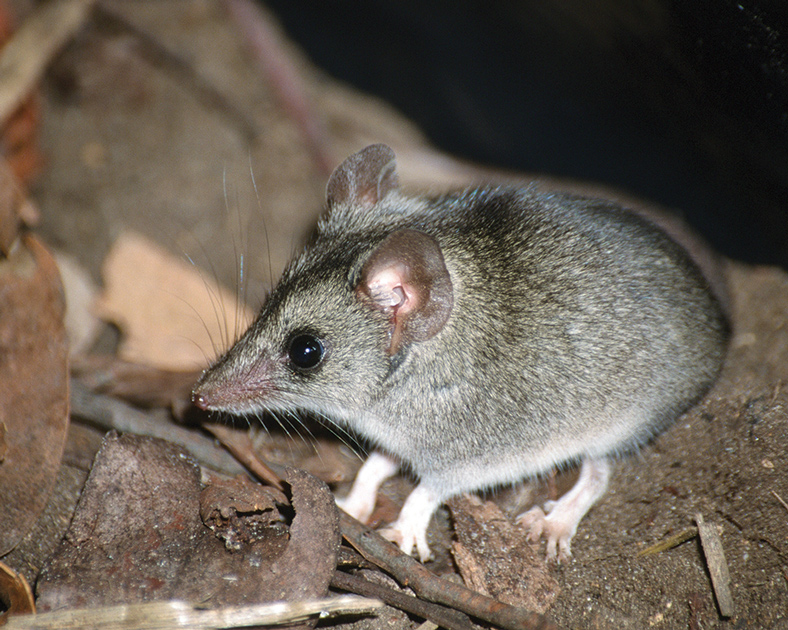

Un esemplare di dunnart di Kangaroo Island

Veniamo ai koala. Secondo le stime del WWF Australia sarebbero morti quasi 60.000 koala nella Black Summer: 40.000 a Kangaroo Island, altri 11.000 nelle foreste di Victoria e 8.000 nel Nuovo Galles del Sud. Ne resterebbero 35.000 secondo il WWF che già proclama che “un mondo senza koala non è immaginabile”. Secondo l’Unione Internazionale per la Natura - IUCN, al 2014, restavano in natura tra i 100.000 e i 300.000 koala, classificati come “vulnerabili” per i problemi legati alla frammentazione delle popolazioni e alla distruzione dell’habitat. Ora, pur ammettendo che in tutta l’Australia ne siano rimasti 35.000. Per dare un metro di paragone, globalmente la tigre è classificata dall’IUCN come “in pericolo”: ne restano solo 2.000-3.000 esemplari al mondo, ma alcune sottospecie che contano poco più di un centinaio di individui sono invece “in pericolo critico”.

Per dare invece un metro di paragone australiano, uno degli animali già gravemente minacciati ad aver subito danni davvero ingenti è il dunnart di Kangaroo Island (Sminthopsis aitkeni): un piccolo marsupiale simile a un topolino classificato dall’IUCN come “in pericolo critico” già prima della Black Summer e di cui restavano 300-500 individui. Il dunnart di Kangaroo island per esempio ha visto bruciare praticamente il 100% del suo areale. In generale, nelle aree colpite dai 15.000 incendi divampati in quei mesi, le specie già classificate a vario titolo a rischio di estinzione che hanno visto letteralmente andare in fumo buona parte del proprio habitat sono state ben 191. Tra queste, 49 ne hanno perso più dell’80%, 65 più del 50% e ben 77 oltre il 30%.

Insomma, il koala sarà forse il più carismatico e conosciuto, ma non è certo l’animale australiano che se la passa peggio. E infatti in queste occasioni molto spesso si sfrutta una specie carismatica, che piace al pubblico, per ottenere fondi e donazioni e salvaguardare un insieme di specie molto più vasto, compreso invertebrati che magari il pubblico non apprezza vedere in foto. Tuttavia di aiutare altre specie al di fuori dei koala per il WWF pare che non se ne parli, e questo è un problema.

La biologia della conservazione è una scienza di crisi: ci sono pochi soldi e si agisce quando spesso la situazione è già complicata, ma questo non vuol dire affatto lasciare indietro gli ultimi. Siamo sicuri che allocare i fondi per un’unica specie, non in pericolo critico – né prima, né ora – sia la scelta più saggia per salvaguardare la biodiversità australiana così ricca di endemismi e sbocchi unici dell’evoluzione?

E poi, in cinque anni davvero l’Australia riuscirà a stupirci e abbandonerà l’industria del carbone per diventare una Renewables Nation? Ce lo auguriamo tutti, ma la strada sembra tutta in salita.