Autobahn: il primo capolavoro dei Kraftwerk compie 50 anni

“Prendemmo una macchina e facemmo un giro in autostrada, solo per divertirci: 120, 140, 150 chilometri all’ora, era divertente”. Nessuna meta precisa: solo il gusto della velocità, il piacere di viaggiare. Sono parole di Wolfgang Flür, che intervistato in un documentario per la BBC del 2009, ricordava così i giorni del 1974 che hanno portato alla genesi di Autobahn, il disco ha fatto scoprire al mondo i Kraftwerk, inaugurando una seconda parte di carriera che li ha portati definitivamente nell’Olimpo della musica pop mondiale.

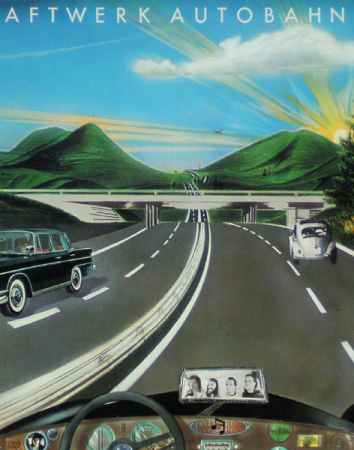

La copertina originale del 1974 e quella dell'edizione rimasterizzata del 2009.

Ma è anche l’inizio di una ridefinizione del suono della band che abbandona progressivamente gli strumenti classici e basa la propria proposta musicale sui nuovissimi sintetizzatori e una serie di strumenti autoprodotti, alla ricerca di una sintesi tra elettronico e analogico, tra macchina e organismo. Un sound che ha aperto la strada all’electropop, la nuova musica che negli anni Ottanta del secolo scorso è portata al successo da band come Human League e Depeche Mode. Anzi, proprio Martin Gore, il principale autore dei brani dei Depeche Mode, ha dichiarato che “Per chiunque della nostra generazione sia coinvolto nella musica elettronica, i Kraftwerk sono stati i padrini”.

La Germania Ovest del Dopoguerra

I Kraftwerk si formano nel 1970 a Düsseldorf, nella Germania occidentale. Siamo nel cuore della Ruhr, tra Colonia, Essen e Francoforte: città industriali, circondate di miniere, e largamente distrutte per mettere in difficoltà il Reich nazista durante la guerra. Nei decenni post bellici è proprio da qui che l’industria tedesca riparte e i due fondatori della band, Ralf Hütter e Florian Schneider, scelgono per il proprio progetto un nome che deriva proprio dall’immaginario industriale. ‘Kraftwerk’, infatti, significa ‘centrale elettrica’: una delle tante che probabilmente i due vedevano nel distretto industriale della propria città.

“ Non era solo il paese a essere in macerie, ma anche la cultura Irmin Schmidt

Hütter e Schneider si conoscono al conservatorio. Il primo suona l’organo, il secondo il flauto. La loro è una formazione da musicisti classici, ma immersi nel brodo culturale che sta trasformando la Germania. La loro generazione, quella di musicisti e artisti nati negli anni Quaranta, è cresciuta in un Paese che mostrava tutti i segni della recente guerra. Come dirà più volte Irmin Schmidt, tastierista dei Can, una delle band più importanti di quegli anni, “non era solo il paese a essere in macerie, ma anche la cultura”. i ventenni tedeschi degli anni Sessanta si domandavano che ruolo avessero avuto i loro padri nel regime nazista: da che parte stavano? Il sangue di quanti innocenti avevano sulle mani? Domande che hanno portato a una celebre dichiarazione proprio di Schneider: “non abbiamo padri”.

Da tutte le parti del Paese, e in particolare a Monaco e Berlino Ovest, nascono esperienze artistiche e culturali che vogliono fare tabula rasa del passato e costruire un nuovo sguardo sul presente che sia tanto distante dal recente nazismo, quanto dalla tradizione musicale rock anglofona. Amon Düül, Can, Guru Guru, Popol Vuh e altre band inventano un nuovo sound tedesco che, non potendo facilmente guardarsi attorno, preferisce innalzare gli occhi al cosmo. Nasce la kosmische Musik, un’etichetta che però ha avuto meno fortuna di quella, vagamente germanofoba, che hanno utilizzato i giornalisti musicali inglesi dell’epoca: krautrock. Fino al 1974, fino ad Autobahn, i Kraftwerk si muovono coerentemente in questo contesto: capelli lunghi di stampo hippie, lunghe jam session improvvisate in cui si rifiuta la forma canzone e una certa approssimazione estetica.

Le autostrade della Repubblica Federale

Non è facile entrare nel Kraftwerk-pensiero, soprattutto perché i due componenti principali della band non sono mai stati di molte parole. Per esempio, quando i Coldplay chiedono loro il permesso di usare la linea melodica di “Computer love” (da Computer World del 1981), la risposta sarà il comunicato musicale più corto della storia. Conteneva solamente la parola “YES”, rigorosamente tutto maiuscolo. Di sicuro però, l’esperienza della libertà di movimento garantita dalle automobili è stato un fattore determinante nella genesi di “Autobahn”, il brano che dà il titolo al disco del 1974. Se da una parte la Germania era effettivamente in ricostruzione dopo la Seconda Guerra mondiale, anche per i tedeschi gli anni Sessanta sono un momento di boom economico e relativo benessere, con una parallela diffusione di auto per tutte le classi sociali.

I Kraftwerk in concerto nel 1976 a Zurigo con la formazione: Ralf Hütter, Karl Bartos, Wolfgang Flür e Florian Schneider.

C’è però un problema, perché la Volkswagen (l’auto del popolo) era un mito nato sotto il regime nazista. E anche la rete autostradale era stata ampiamente sviluppata dal Reich con l’idea che sarebbe stata utile in caso di trasporto rapido delle truppe da un punto all’altro del paese. Qui entrano in gioco due componenti fondamentali dell’estetica dei Kraftwerk, che aiutano a inquadrare “Autobahn”. La prima è l’afflato bucolico e pastorale della loro musica. Pur essendo il risultato di strumenti largamente elettronici che producono suoni “freddamente” artificiali (con la sola eccezione del flauto di Schneider, unico strumento analogico suonato nel disco), la musica di “Autobahn” non celebra solamente la tecnica che ha portato all’auto per tutti: lo sguardo di Hütter e Schneider si posa sui paesaggi che si possono vedere dal finestrino, sull’aria fresca della campagna che colpisce i visi… è un sottile riannodare il presente tedesco a un passato tradizionale che elimina in tutto e per tutto il periodo nazista, costruendo una nuova cronologia da offrire alla loro generazione.

Ciò non impedisce a una minoranza di critici e commentatori di vedere nell’estetica dei Kraftwerk una difesa del nazismo. Ma si tratta di una lettura superficiale, anche per quanto riguarda le autostrade. Le strade moderne del Reich, infatti, si sono rivelate inadatte al trasporto dei mezzi pesanti militari, che erano preferibilmente spostati su rotaia. Ecco quindi emergere il lato più nascosto dell’estetica dei Kraftwerk, quella vena sottilmente ironica che spesso non si coglie a uno sguardo superficiale. “Autobahn” è esattamente così: un potente miscuglio di nostalgia ma senza un passato preciso, una leggerezza che si tinge di ironia senza mai correre il rischio di essere vacua.

La narrativa e la nuova musica

Su tutto si posano, per la prima volta, dei versi cantati: una novità nel percorso musicale della band. E anche qui c’è una geniale maestria nel ricorrere a un testo quasi infantile che allude contemporaneamente alla giovinezza della Germania postbellica e all’innocenza della musica dei Kraftwerk. Al ritornello “Wir fahr'n, fahr'n, fahr'n, auf der Autobahn” (“guidiamo, guidiamo, guidiamo sull’autostrada”) seguono due immagini semplicissime. La prima dice: “davanti a noi c’è un’ampia valle/Il sole splende con raggi glitter”; la seconda è ancora più didascalica: “La carreggiata è una fascia grigia/Strisce bianche, bordo verde”.

La "radio edit" di Autobahn

Autobahn non è solamente un disco riuscito sotto il profilo estetico, ma una vera e propria svolta epocale sul piano tecnico. Il lungo brano del titolo comincia con i tipici rumori con cui inizia qualsiasi viaggio in auto: la portiera che si chiude, il motore che si mette in moto e la marcia che ingrana. L’auto diventa strumento musicale. Sono suoni della quotidianità che però all’interno del brano trovano una nuova dimensione musicale. Si tratta di una novità assoluta per la musica pop. Aggiungiamo l’uso del sintetizzatore per simulare il clacson, ancora un rumore che diventa suono, oppure il crescendo del brano affidato a una serie di “cambi di marcia”. C’è una dimensione narrativa nella musica di “Autobahn” che è un metafora di viaggio nella metafora che si sviluppa per immagini successive: siamo agli albori di un nuovo modo di concepire i brani musicali che negli anni successivi porteranno tanto alla musica “cinematica” quanto alle narrazioni sintetiche di artisti come Aphex Twin e Burial.

Prima e dopo Autobahn

In patria, Autobahn non ottiene un grande successo. Il disco è vittima dello stesso pregiudizio che tutta la scena krautrock ha in Germania: musica che è figlia di movimenti giovanilistici sovversivi, vicini alle bande terroristiche (le relazioni con la Rote Armee Fraktion, la cosiddetta Banda Baader-Meinhof sono documentate). A fare successo in quegli anni sono, come ovunque nel mondo occidentale, musicisti inglesi e americani: Beatles, Rolling Stones, Dire Straits, Bruce Springsteen e così via. Tutto cambia quando l’etichetta discografica dei Kraftwerk, convince Hütter e Schneider a realizzare una versione più corta di “Autobahn” per poterla distribuire alla radio. I due si mettono al lavoro e condensano i 22 minuti e mezzo dell’originale in poco più di tre che hanno una fortuna enorme negli Stati Uniti. Ne nasce il primo tour americano della band, durante il quale i Kraftwerk, nella classica formazione a quattro, mettono sempre più a fuoco anche la propria proposta estetica, presentandosi di fronte al pubblico come quei “lavoratori della musica” (“Musikarbeiter”) che i Kraftwerk avrebbero dovuto essere nell’idea di Schneider.

Nonostante i rimaneggiamenti di formazione e la scomparsa di Florian Schneider nel 2020, la band è ancora oggi in attività. Ma il suo periodo d’oro è sicuramente stato quello che va dal 1974 di Autobahn al 1986 di Electric Café. Il disco di maggiore successo è stato Computer World del 1981, un album che costruiva un’estetica attorno ai primi personal computer, fondendo il tipico atteggiamento da early adopter della band con una visione ottimista del futuro. Ma la musica dei Kraftwerk, paradossalmente, non è mai stata un profezia del futuro. O non solo. Fin da Autobahn, ma ancora di più da Trans-Europa Express del 1977 i Kraftwerk sono diventati i cantori di una visione dell’Europa contemporaneamente ottimista e decadente, con uno sguardo strabico tanto a un passato che forse non è mai davvero esistito se non nelle narrazioni mitiche e un futuro che non si potrà mai davvero realizzare.