Alla Biennale 2025 l'architettura impara dalla scienza per combattere il cambiamento climatico

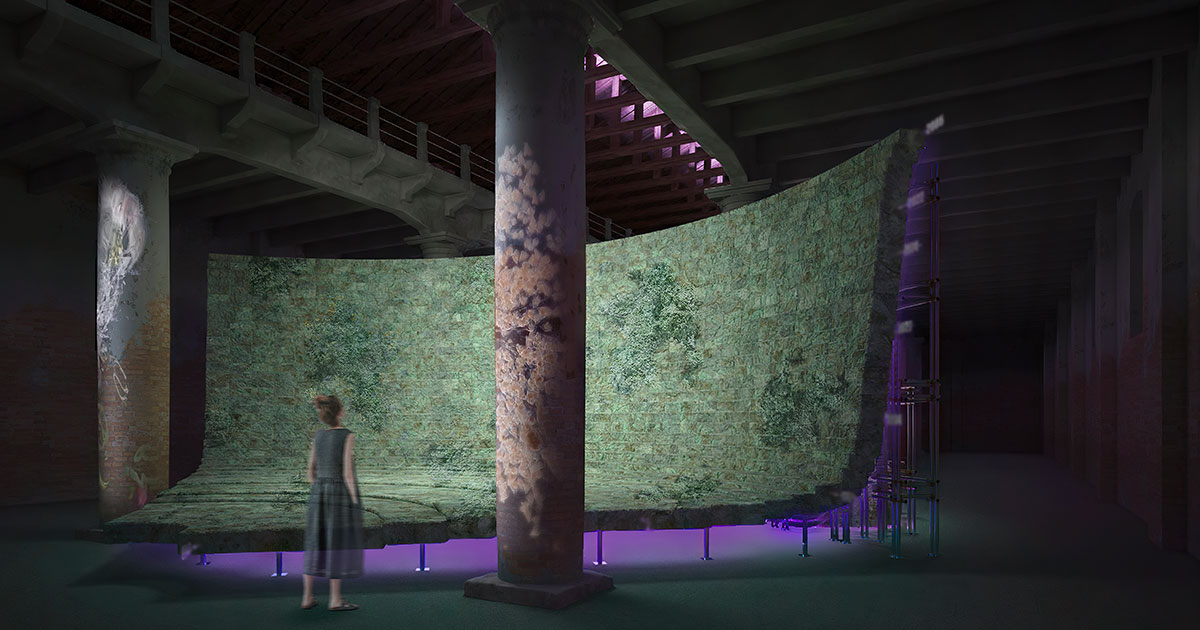

Le gaggiandre dell'Arsenale veneziano, sede di una parte della Mostra. Foto: Andrea Avezzu (courtesy of La Biennale di Venezia)

Stiamo vivendo l’età dell’adattamento. Un momento storico in cui le condizioni climatiche ci costringono a ripensare a nuovi modi di vivere e abitare per colmare il divario tra un ambiente sempre più ostile e spazi sicuri e vivibili.

Se per decenni la progettazione architettonica ha cercato di rispondere alla crisi climatica con la “mitigazione”, ossia cercando di ridurre il nostro impatto sul clima, appare chiaro che oggi questo approccio non sia più sufficiente. “È il momento che l’architettura passi dalla mitigazione all’adattamento: ripensare il modo in cui progettiamo in vista di un mondo profondamente cambiato” ha affermato Carlo Ratti, il curatore della prossima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, alla presentazione che si è tenuta l’11 febbraio 2025.

Aperta al pubblico da sabato 10 maggio a domenica 23 novembre 2025, la Mostra si terrà ai Giardini (rinunciando però al padiglione centrale, in fase di restauro per tutto l’anno), all’Arsenale e nella polveriera austriaca di Forte Marghera a Mestre, dove “Margherissima” sarà uno dei progetti speciale della Biennale.

Questa 19ma edizione ha un titolo un po’ complicato e poco autoesplicativo - è Intelligens. Natural. Artificial. Collective. - che però racchiude in sé i concetti chiave dell’operazione veneziana del curatore, architetto e ingegnere italiano, professore al Mit e al Politecnico di Milano, direttore del Senseable City Lab, co-presidente del Global Future Council su “Città e urbanizzazione” del World Economic Forum (e molto altro).

Nel cercare di dare delle soluzioni per affrontare con lo strumento dell’architettura una situazione climatica sempre più emergenziale, Ratti chiama a raccolta molte intelligenze diverse, quindi non solo architetti. Grazie a una call aperta a chiunque, sono stati infatti selezionati oltre 750 partecipanti: architetti e ingegneri, matematici e scienziati del clima, filosofi e artisti, cuochi e programmatori, scrittori e intagliatori, agricoltori e stilisti, e molti altri. Ci sono vincitori del Premio Pritzker e premi Nobel così come ragazze e ragazzi laureati da poco, voci il cui contributo altrimenti avremmo perso.

“ L’adattamento richiede inclusività e collaborazione Carlo Ratti

Carlo Ratti mutua questo tipo di approccio dal mondo della scienza, per antonomasia collaborativa e inclusiva e, come tale, esempio fondamentale per la definizione di un nuovo modo di progettare l’architettura.

“Alla gerarchia della piramide Ratti sostituisce il rizoma, come approccio emeneutico e operativo” ha commentato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia. “Gli invitati alla sua mostra sono dei gruppi di pensatori, indicati in rigoroso ordine alfabetico come si trattasse di un articolo scientifico”. Persone che condividono le loro conoscenze per trovare soluzioni a quella che ormai è diventata un’emergenza. O meglio, sopravvivenza.

Carlo Ratti e Pietrangelo Buttafuoco. Foto: Andrea Avezzu

Il clima diventa infatti sempre meno clemente: ce l’hanno ricordato molto recentemente gli incendi di Los Angeles e le inondazioni di Valencia e Sherpur. “Abbiamo assistito in prima persona a come acqua e fuoco ci stiano attaccando con una ferocia senza precedenti. (…) In soli due anni il cambiamento climatico ha impresso un’accelerazione che sfida anche i modelli scientifici più validi” ha sottolineato il curatore.

E se a questa sfida estrema si accompagnasse anche un crollo demografico globale? Cosa succede quando la crescita della popolazione raggiunge un picco per poi crollare? Il progetto The Other Side of the Hill cercherà di rispondere a queste domande adottando un esempio tratto dalla biologia: esplora infatti le comunità microbiche che bilanciano il consumo di risorse. I saperi di un fisico, un biologo e di due teorici dell’architettura hanno ispirato la designer Patricia Urquiola, che trasla così nello spazio una visione del nostro possibile futuro, fondendo matematica e design.

The Other Side of the Hill, un progetto di Beatriz Colomina, Roberto Kolter, Patricia Urquiola, Geoffrey West e Mark Wigley

Insomma, ci sarà anche molta scienza in questa Biennale di Architettura. Una scienza collaborativa e aperta, un’open science che cerca risposte da più voci e più discipline, nel tentativo di trovare una soluzione per potersi adattare in un mondo che sta cambiando velocemente.

Ma se invece fuggissimo? Se trovassimo in un pianeta alternativo una soluzione alle crisi che affrontiamo sulla Terra? La sezione Out della Mostra ha una risposta, ed è “no”: l’esplorazione dello spazio non è una possibile via di fuga perché, riprendendo le parole dell’astronomo britannico Martin Rees, “anche le regioni più abitabili al di fuori della Terra sono mille volte più ostili degli ambienti più estremi del nostro pianeta. Invece di fuggire verso le stelle, dobbiamo concentrare la nostra intelligenza per adattarci qui, sulla Terra”. Così, possiamo solo provare a usare le nostre conoscenze in ambito spaziale come strumento per migliorare la vita qui sul nostro pianeta, nell’unica casa che conosciamo.

Non possiamo fuggire, dunque. Eppure, sono le stesse azioni umane a essere una delle minacce più ostili. Non ci circondano solo siccità, inondazioni, incendi: a queste si aggiungono violenze e guerre. Anche in questo caso, l’abitare e il convivere possono essere sono strumenti di adattamento e difesa, ma talora possono diventare arma. Buttafuoco, durante la presentazione della Biennale, ha richiamato una parola importante, assordante, perforante l’anima: “domicidio”. Comparsa pochi anni fa in un rapporto delle Nazioni Unite scritto da Balakrishnan Rajagopal, indica la sistematica distruzione di tutte e case, tutte le scuole, tutti gli ospedali, tutti gli edifici di uno stesso luogo, con lo scopo di privare un popolo del proprio senso di appartenenza e della propria dignità.

Nella minaccia, naturale o umana, la salvezza è cercata nelle nostre case e negli edifici che scandiscono i ritmi della nostra vita, luoghi che vorremmo sicuri. Non ci si può fermare a guardare, esorta il curatore, Ratti: “Nell’età dell’adattamento, l’architettura rappresenta un nodo centrale che deve guidare il processo con ottimismo. Nell’età dell’adattamento, l’architettura deve attingere a tutte le forme di intelligenza: naturale, artificiale, collettiva. Nell’età dell’adattamento, l’architettura deve rivolgersi a più generazioni e a più discipline, dalle scienze esatte alle arti. Nell’età dell’adattamento, l’architettura deve ripensare il concetto di autorialità e diventare più inclusiva, imparando dalle scienze”.

“ Saremo in grado di progettare edifici intelligenti come alberi? Carlo Ratti