Giorno del Ricordo. A Trieste le masserizie degli esuli sono il riflesso di un’identità condivisa

È odore di mare, di legno e di ferro quello che si sente varcando una soglia al secondo piano del Magazzino 26 di Trieste. Prima di entrare, il cartello Magazzino 18 può suscitare una certa confusione, ma solo per un attimo: subito dopo l’attenzione viene catturata da una visione ben più potente. Centinaia di armadi, scaffali, servizi di piatti, bicchieri, libri, quaderni e strumenti da lavoro, un tempo classificati con criterio, poi accatastati e oggi riallestiti con un intento preciso: raccontare la vita quotidiana di un popolo, quello istriano, fiumano e dalmata, attraverso il fermoimmagine che cattura un momento preciso della storia.

Siamo in uno degli edifici del Porto Vecchio, un’imponente area nata come centro logistico e commerciale a servizio dell'Impero Asburgico, poi progressivamente abbandonata e oggi in fase di recupero, destinata a diventare un polo museale e la sede di centri congressi e uffici pubblici.

Qui l’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata (IRCI) conserva ed espone al pubblico le masserizie degli esuli che tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso si videro costretti ad abbandonare le loro terre d’origine, senza alcuna prospettiva di farvi ritorno.

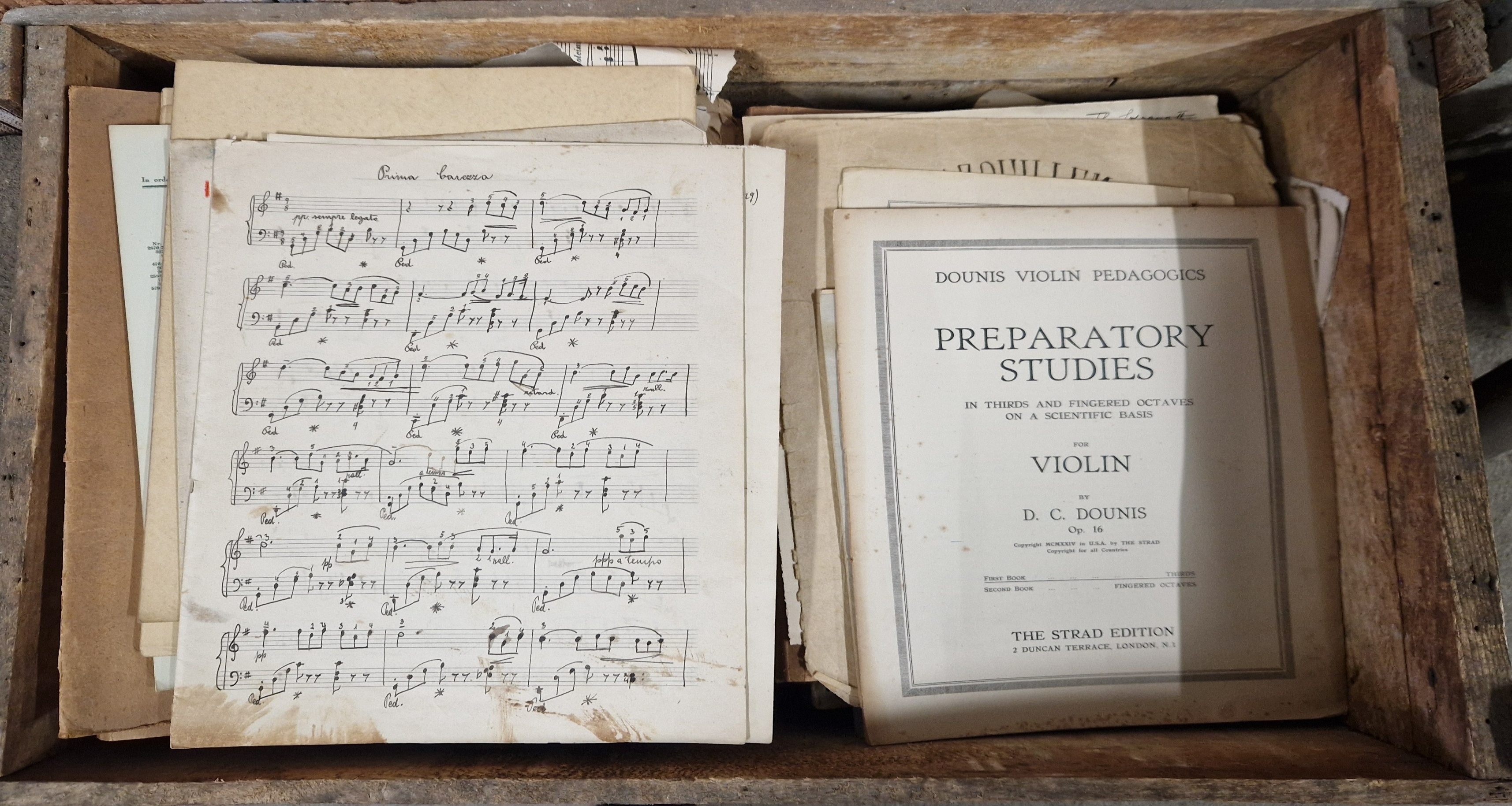

Duemila metri cubi di mobili, quadri, libri e specchi, ma anche spartiti musicali, pennelli da barba, ferri da stiro, servizi da tè e pinze da lavoro riempiono le grandi stanze di un luogo che non è solo un simbolo, ma una testimonianza diretta di una pagina della storia contemporanea da rileggere ogni 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe, del dramma degli esuli istriani, fiumani e dalmati e della “più complessa vicenda del confine orientale”.

Guidandoci tra questi corridoi pieni di mobili e oggetti quotidiani, Pietro Delbello, direttore dell’IRCI, ricorda quanto sia difficile raccontare questa storia attraverso i numeri. Non si conosce il numero esatto degli esuli – che secondo le stime attuali sarebbero stati tra i 300.000 e i 350.000 individui – così come quello dei martiri delle foibe. “L’unico numero certo, su cui si può fare affidamento, è quello del tempo”, sottolinea, riferendosi alla durata dell’esodo e alle numerose fasi attraverso cui questa storia si è svolta ed è stata, in seguito, riconosciuta.

La data di inizio dell’esodo viene fissata per convenzione il 10 febbraio 1947, con la firma del Trattato di Parigi, che comportò per l’Italia la perdita dell’Istria. Pochi mesi prima, nell’estate 1946, si consumò la strage di Vergarolla, che contribuì a far svanire definitivamente la speranza che Pola potesse rimanere italiana. Delbello racconta infatti come nel giro di pochi mesi, dalla città fuggirono più di 30.000 persone. La seconda grande ondata di esodo avvenne invece dopo il 1954, con il Memorandum di Londra.

“La gente andò via in massa e, laddove fu possibile, tutti portarono via tutto quello che poterono”, racconta Delbello. “Qualcuno partì con carri e camion, soprattutto durante la seconda ondata, altri solo con una valigia”. Gli esuli furono smistati nei diversi campi profughi allestiti a Trieste e nel resto dell’Italia, mentre i loro beni vennero stipati all’interno di magazzini, dove furono catalogati e contrassegnati con nomi e numeri, in attesa di un giorno in cui i proprietari avrebbero avuto un luogo in cui sistemarli.

Non è andata esattamente come previsto, perchè molti di questi oggetti sono ancora qui, nonostante abbiano vissuto a loro volta una storia piuttosto travagliata di cambi di sede. “Le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati furono depositate in origine negli ex magazzini portuali n. 21 e 22, affacciati al mare”, racconta Delbello. Però, tra il 1987 e il 1988 arrivò un ordine di demolizione. “L’ultimo appello pubblico rivolto ai legittimi proprietari affinché ritirassero i loro oggetti era stato fatto nel 1978”; poi però, per circa un decennio, non successe nulla.

All’inizio del 1988, la prefettura donò le masserizie all’IRCI, che all’epoca, come spiega Delbello, era appena stato costituito “con l’obiettivo di recuperare, conservare e studiare ogni tratto culturale che riguardasse le nostre genti e le terre perdute”. Nel 1988, quindi, gli oggetti vennero spostati dai magazzini 21 e 22 al magazzino 26, che però si trovava in condizioni precarie. “Quando un paio d'anni dopo iniziai a collaborare con l'IRCI e mi recai a vedere le masserizie per capire cosa farci, aprii la porta e mi trovai di fronte un muro di mobili che rendeva impossibile anche solo scorgere cosa ci fosse all’interno”, ricorda Delbello.

Negli anni Novanta, fu necessario svuotare anche il Magazzino 26, che sarebbe stato il primo edificio del Porto Vecchio destinato alla ristrutturazione. Venne quindi organizzato uno spostamento più ragionato, grazie al lavoro di un gruppo di volontari che trasferì tonnellate di mobili in un altro magazzino ancora. Si trattava del Magazzino 18, appunto, il cui nome è ancora utilizzato per riferirsi a questa collezione di oggetti.

Non fu un’impresa facile, i tempi erano stretti e a un certo punto scoppiò persino un incendio. “Con quello spostamento recuperammo poco meno di metà degli oggetti conservati”, racconta Delbello.

Ma neanche stavolta gli oggetti erano arrivati alla loro destinazione definitiva. “A un certo punto fu necessario svuotare anche il Magazzino 18, perché a rischio crollo”. Le masserizie vennero quindi collocate nuovamente nel Magazzino 26, finalmente restaurato, e organizzate con un criterio diverso. Infatti, mentre in origine gli oggetti erano suddivisi e organizzati per famiglia di provenienza, nel corso dei vari spostamenti, gli oggetti si mescolarono, molti vennero persi e non fu possibile mantenere l’organizzazione originale.

A quel punto, non riflettevano più la storia delle singole persone e famiglie, ma hanno creato quella che il direttore dell’IRCI definisce un'identità collettiva.

Si procede così lungo un percorso che attraversa ampie sale e corridoi, in cui ogni angolo ospita oggetti simili, appartenenti a famiglie diverse. Vediamo così scaffali zeppi di libri, piatti, bicchieri, ferri da stiro, pentole, e così via.

“Qui non ci sono tesori”, sottolinea Delbello. “Ma quello che c'è ha un valore enorme. Nessun oggetto, preso singolarmente, significa qualcosa. Gli oggetti si ripetono uguali dieci, cento, mille volte: troviamo la perfetta quotidianità della nostra società, ovvero quello che stava nelle case e nelle botteghe. Niente è identico, chiaramente, ma tutto è uguale. È proprio la massa a dare il senso della società spazzata via, dello svuotamento delle case, dei paesi e delle città”.

Durante l’ultimo allestimento, alcuni mobili sono stati riempiti nuovamente di oggetti, ricostruendo degli angoli di vita quotidiana come camere da letto, cucine e salotti, per cercare di restituire loro una funzione simile a quella per cui erano stati originariamente costruiti.

S’incontrano poi “volti senza nome e nomi senza volti”, osserva Delbello, riferendosi a due corridoi in particolare. Sulle pareti del primo, sono appese decine di fotografie. Ritratti di uomini, donne, bambini e famiglie intere di cui “non sappiamo niente, se non che stavano dentro le case degli esuli”, spiega il direttore “Qualche volta, dietro questi ritratti troviamo nomi e cognomi che non sappiamo se appartengono al soggetto della foto o alla famiglia che ha lasciato il ritratto nei magazzini a suo tempo”. A questo corridoio fa da contraltare quello che Delbello definisce dei “nomi senza volti”, in cui sono conservati, gli uni accanto agli altri, decine di mobili – armadi in particolare – che recano inciso il nome dei proprietari che contavano, un giorno, di tornare a riprenderli.

Proseguendo, si passa accanto a quella che Delbello definisce “un’esplosione di sedie”. Una vera e propria istallazione realizzata da un giovane volontario – l’architetto Giulio Polita – che ebbe l’idea di sistemare le sedie in un ammasso apparentemente caotico ma esteticamente efficace, utilizzando solo, come racconta il direttore “la sua genialità e due mazzi di fil di ferro”. L’ultimo corridoio che si incontra è tappezzato di specchi, il cui vetro riflette i nomi di centinaia di martiri delle foibe scritti sulla parete opposta. Tra questi, anche quelli di Norma Cossetto e Don Francesco Bonifacio.

Attualmente l’IRCI si occupa di valorizzare questo patrimonio e promuovere la conoscenza sull’Esodo istriano, fiumano e dalmata organizzando visite guidate ai visitatori e alle scolaresche in questo luogo della memoria, dove la storia è conservata, silenziosamente, proprio negli oggetti più ordinari. Lo scopo è quello di permettere agli avventori di passeggiare tra le masserizie e toccare con mano ciò che resta della vita quotidiana di un popolo. “Qui, come a Pompei, il tempo e si è fermato con l'ultimo oggetto lasciato dall'ultimo esule”, afferma Delbello. “E non c'è niente il giorno dopo”.