Picasso e Modigliani, pionieri della modernità

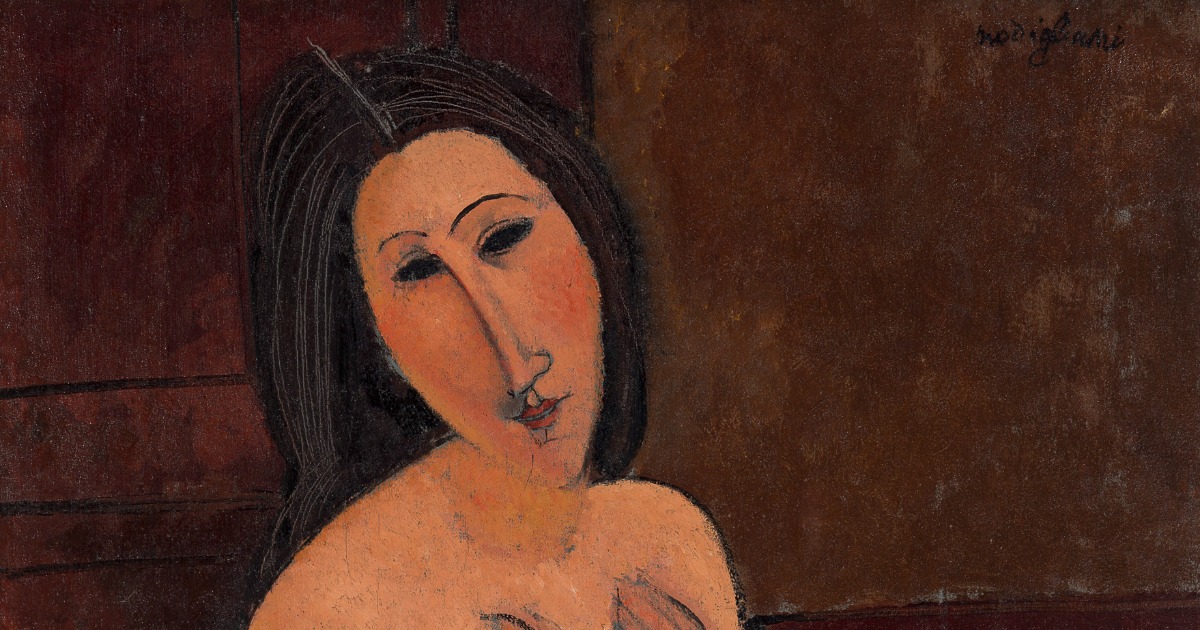

Amedeo Modigliani, Nudo seduto con camicia (part.), 1917, LaM, Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq © Nicolas Dewitte / LaM

Palazzo Zabarella torna anno dopo anno a rivendicare una vocazione precisa: farsi teatro delle avanguardie storiche attraverso il dialogo con istituzioni d’arte di livello internazionale. Nasce così la mostra Modigliani Picasso e le voci della modernità, aperta fino al 25 gennaio 2026, con una selezione significativa di 65 opere di 30 artisti provenienti dal Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut di Lille (LaM).

Il percorso prende le mosse da uno dei movimenti più noti e influenti del Novecento; è il 1908 quando Georges Braque e Pablo Picasso, ispirandosi alla tavolozza di Paul Cézanne, scomparso due anni prima, iniziano a sperimentare un nuovo modo di guardare e rappresentare la realtà: paesaggi, nature morte e ritratti si scompongono in piani geometrici, quasi a voler mostrare simultaneamente più punti di vista. Un giornalista conia il termine “cubismo”, ma – come per l’impressionismo – una definizione ironica e beffarda si trasforma presto in un marchio di successo.

Pablo Picasso, Pesci e bottiglie (1909) e Donna con cappello (1942), LaM, Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq © Succession Picasso, by SIAE 2025

La sezione cubista comprende opere come Pesci e bottiglie (1909) e Donna con cappello (1942) di Picasso, mentre di Braque compaiono La Roche-Guyon (1909) e Il Sacro Cuore di Montmartre (1910): tutte tappe di un’evoluzione visiva in cui la visione si frammenta e il figurativismo tradizionale viene messo in discussione, anche grazie all’affermarsi della tecnica fotografica, che sottrae all’arte il compito di riprodurre fedelmente il visibile. Si continua con Fernand Léger e il suo tubismo, in cui le forme si fanno cilindri, volumi solidi e quasi meccanici, e altre versioni laterali del movimento con opere di Léopold Survage, Eugène Nestor de Kermadec, Francisco Borès e le pietre policrome di Henri Laurens, ampliando la visione sugli intrecci e le diramazioni del linguaggio cubista.

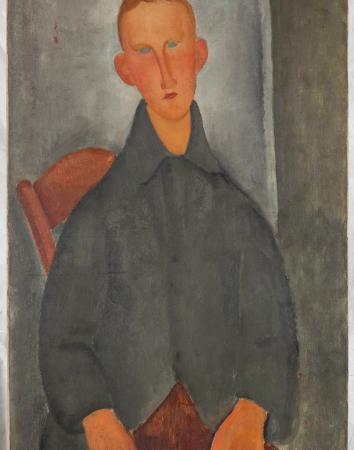

Uno spazio centrale è tributato ad Amedeo Modigliani, con la sua ricerca di equilibrio tra figurazione e modernità: sei opere guidano il visitatore attraverso la sua evoluzione, dal Busto di giovane donna del 1908 fino alle opere della piena maturità espressiva. L’artista livornese, pur restando legato alla figura umana, la rivoluziona: linee allungate e sguardi sospesi meditano un’estetica che ha dentro riferimenti classici e l’influenza dell’arte africana ed egizia. Tra i pezzi in mostra emergono il Nudo seduto con camicia del 1917, il Ragazzo dai capelli rossi e la Maternità (entrambi del 1919), che incarnano la quintessenza dello stile adulto di Modigliani, sospeso tra presenza e astrazione.

“ L’arte del Novecento smette di imitare il reale: lo scompone, lo interroga, lo reinventa in una moltitudine di voci e visioni

Le due sezioni successive della mostra si concentrano sui cambiamenti culturali e artistici del Novecento, laddove il rifiuto dell’accademismo sembra quasi tradursi in un ripudio della stessa tradizione pittorica. Diventano così centrali figure di autori autodidatti: minatori, artigiani, spiritisti e guaritori, personaggi eccentrici e isolati diventano l’emblema di un’urgenza creativa autentica, di quella spontaneità e vitalità che a molti sembrano smarrite nell’arte colta europea (si vedano Il chiosco di Gertrude O’Brady, la lisergica Composizione decorativa di Augustin Lesage o il Dipinto meraviglioso n. 35 di Fleury Joseph Crépin).

Accanto ad essi una selezione di Art Brut in senso stretto, secondo la definizione coniata da Jean Dubuffet nel 1945, dove la materia stessa sembra ribellarsi all’ordine imposto dalle forme tradizionali. Compaiono qui due teste in granito del cosiddetto ciclo di Barbus Müller, trovate dall’omonimo collezionista svizzero in un negozio di antiquariato all’inizio del Novecento e che solo recentemente sono state attribuite a tale Antoine Rabany (1844-1919), ex soldato e coltivatore dell’Alvernia. Più che per il loro “peso artistico” queste sezioni valgono come documento e stimolo critico: raccontano come, nel Novecento, la messa in discussione della tradizione non avvenga solo per via dell’astrazione o del linguaggio moderno, ma anche attraverso il rifiuto delle stesse idee di formazione e di autorità degli antichi.

L’ultima parte del percorso è dedicate al tema del colore: un viaggio che attraversa gli estremi della pittura moderna – tra la ricerca del minimalismo e l’impulso alla massima espressività – e che si manifesta nelle opere di artisti come Joan Miró, ma anche in lavori di grande forza emotiva come La donna con cappello (1942) di Pablo Picasso e I barattoli di vernici (1942) di Serge Charchoune.

Amedeo Modigliani, Ragazzo dai capelli rossi e Maternità, entrambi del 1919, LaM, Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq © Nicolas Dewitte / LaM

Come nelle ultime mostre ospitate da Palazzo Zabarella, sbirciando dietro il palcoscenico dell’arte si intravedono le figure dei collezionisti, spesso motori e talvolta anche narratori del cambiamento. Qui i protagonisti sono Roger Dutilleul e il nipote Jean Masurel: non i classici industriali o finanzieri con lussuose ville da arredare, gusto per il possesso e un occhio sempre al mercato: piuttosto sinceri appassionati che dedicano vita e fortune all’arte e alla comunità.

La mostra accompagna il visitatore nelle evoluzioni e nei cambiamenti del gusto e delle modalità di espressione del secolo scorso tra tensioni, slanci e fratture che ridefiniscono il ruolo dell’arte e della persona rispetto al reale. Anni in cui il mondo rimescola le carte: le coordinate estetiche cambiano, i linguaggi si moltiplicano, l’arte diventa riflesso di una società che si ridefinisce in modo spesso drammatico. Un racconto che è anche un invito a guardare oltre l’oggetto e la forma, a scoprire le voci in dialogo che generano una modernità che è pluralità, conflitto e trasformazione. E, in qualche modo, anche perdita e nostalgia.