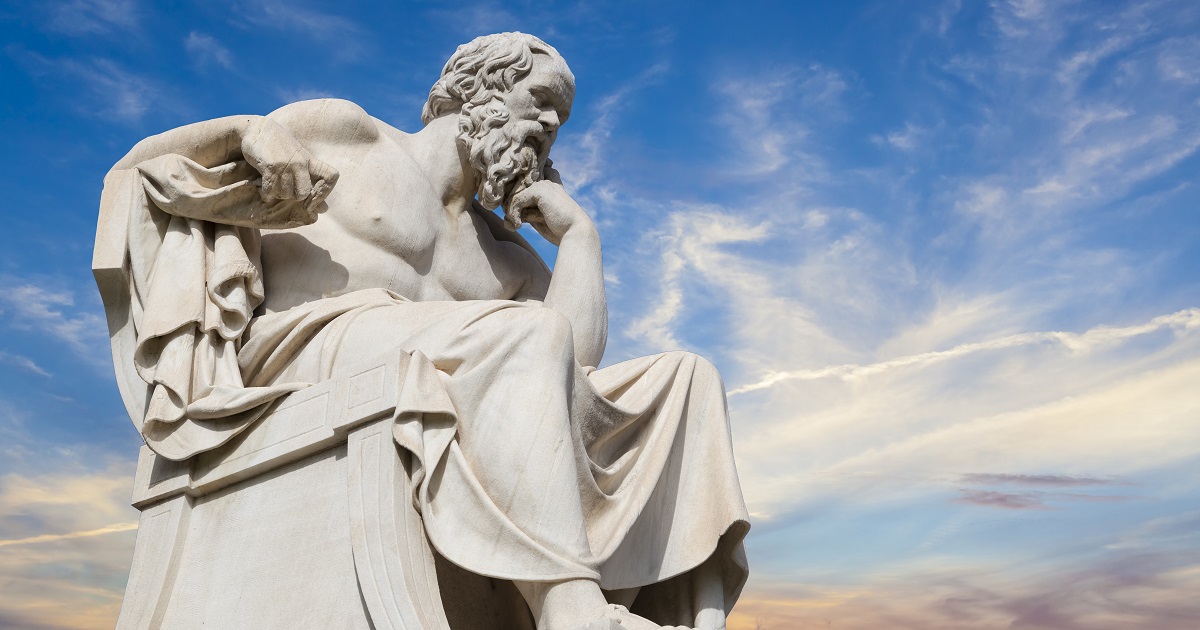

Platone, un romanzo d’amore e giustizia

“A series of footnotes to Plato”: così definiva la storia della filosofia occidentale Alfred North Whitehead, maestro di Bertrand Russell. Ancora oggi gran parte dell’orizzonte culturale che tutti – consapevoli o meno – condividiamo trova una delle fonti principali nel filosofo nativo di Egina, ed è proprio questa tensione tra epoca antica e contemporaneità, tra mito e carne, ad aver spinto Matteo Nucci a scrivere Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli, 2025). Non un saggio accademico né un trattato, ma un romanzo che narra la vita di questo pensatore come non era mai stato fatto prima. «Platone è stato una delle più grandi figure della storia, eppure nessuno finora aveva raccontato la sua vita – spiega lo scrittore, due volte finalista al premio Strega –. I filosofi di solito si limitano a studiarne il pensiero: io in questo libro ho cercato l’uomo, la sua vita e le sue passioni, nella convinzione che la filosofia, specie nell’antichità, era anche e soprattutto pratica di vita».

Il Platone di Nucci viene da lontano: gli anni dell’università, un professore che legge il Gorgia agli studenti, l’innamoramento immediato per un sistema di pensiero e per chi lo ha concepito e vissuto con coerenza. Da lì nasce un’idea coltivata per trent’anni, di cui cinque dedicati alla stesura del libro: «Ho aspettato di affinare gli strumenti narrativi, di avere capacità sufficienti per gestire registri diversi e dare respiro a un personaggio così complesso», racconta l’autore. E in effetti la narrazione alterna dialoghi e descrizioni, episodi storici e invenzioni letterarie, creando un flusso che restituisce un Platone vivo e attuale nella sua umanità.

Al centro del racconto c’è l’eros. Non semplicemente l’amore carnale, che pure attraversa la vita del filosofo, quanto la passione totale che spinge a cercare la verità, la giustizia, la felicità. «L’eros è il filo che lega i suoi dialoghi, dal Simposio al Fedro, dal Carmide al Liside, ma è anche ciò che muove la sua vita, il desiderio di creare una città giusta e di educare uomini e donne nella sapienza», spiega Nucci. La fondazione dell’Accademia, un luogo dove le donne potevano studiare accanto agli uomini, nasce da questa stessa visione: le idee non sono astrazioni, ma strumenti per trasformare la realtà.

La vita di Platone, raccontata nel romanzo, è un viaggio continuo tra sogno e realtà, tra utopia e politica concreta. Dopo la morte di Socrate Platone cerca testardamente di vincere lì dove il maestro ha perso: costruire una città giusta, una polis felice. Va a Cirene, alla scuola del matematico Teodoro, quindi a Eliopoli in Egitto, nella “casa della vita” dove giovani donne e uomini contemplano il sole come simbolo di giustizia, infine a Taranto, tra i pitagorici impegnati a costruire nuovi modelli di governo per le città. Tornato ad Atene fonda l’Accademia e scrive i celebri dialoghi, sviluppa la teoria delle Idee e delle Forme e si prepara all’azione politica concreta. Tre viaggi a Siracusa, segnati dall’attrazione e dagli scontri con il tiranno Dioniso, il tentativo di realizzare una monarchia illuminata insieme a Dione: ogni esperienza mostra Platone come filosofo che si sporca le mani, che non fugge dal mondo ma vi ritorna continuamente per cambiarlo.

Nucci cura con attenzione l’equilibrio tra racconto e invenzione: ogni capitolo è solidamente ancorato alle fonti quanto a cronologia e contesti politici e culturali, mentre la libertà creativa dà vita agli episodi meno documentati e alla psicologia dei personaggi. Il romanzo vuole restituire un Platone diverso dall’immagine scolastica del filosofo austero e distaccato: quello di un uomo appassionato e costantemente alla ricerca della giustizia, pronto a cadere e rialzarsi, in cui l’eros non è solo attrazione ma desiderio di sapere e di bene, la forza vitale che guida le scelte, l’insegnamento che diventa pratica e azione. Un’eredità che, anche nell’epoca contemporanea, non è stata esente da critiche: «Popper lo accosta, con gli occhi del Novecento, al totalitarismo; Nietzsche lo critica ma al tempo stesso è affascinato dalla profondità del suo pensiero. Platone sfugge a ogni definizione ed è proprio questa impossibilità a catturarlo che lo rende eterno: ogni epoca, ogni lettore trova in qualche modo il suo Platone».

Ma perché scriverne oggi, nel 2025? La risposta di Nucci è chiara: perché Platone parla di giustizia, la grande assente del nostro tempo. «Viviamo in un mondo segnato da ingiustizie enormi, da guerre e genocidi, disuguaglianze economiche e ricchezza concentrata in poche mani – conclude l’autore –. L’illusione occidentale di vivere in una civiltà giusta è crollata, e mai come oggi è necessario tornare nella caverna, sporcarsi le mani e tentare di agire, almeno un passo alla volta. Ancora oggi il suo pensiero non ha bisogno di attualizzazioni posticce: la sfida è ascoltare le sue parole e tradurle in pratica».