Il disastro ambientale di Mauritius: un pericolo per la sua inestimabile biodiversità

Foto: Handout ./Reuters

Dal 6 agosto le acque turchesi di Mauritius non sono, e non saranno, più le stesse. Una macchia nera, densa e oleosa, si è fatta strada nel sud est dell’isola, nel bel mezzo dell’oceano Indiano. E ha ormai coperto circa 27 chilometri quadrati di mare e 20 chilometri di costa, tra cui la meravigliosa e superprotetta riserva di Île aux Aigrettes.

Tutto è cominciato il 25 luglio, quando la portarinfuse giapponese MV Wakashio – per motivi ancora da accertare – si è incagliata sulla barriera corallina dell’isola, davanti Pointe d’Esny. La nave battente bandiera panamense e lunga 300 metri, partita dalla Cina, era diretta in Brasile senza carico ma con a bordo il carburante per la navigazione costituito da 200 tonnellate di diesel e 3.800 tonnellate di olio combustibile (Fuel Oil). Ma il suo viaggio si è fermato malauguratamente sull’isola del Dodo, uno dei luoghi a più alta biodiversità del pianeta.

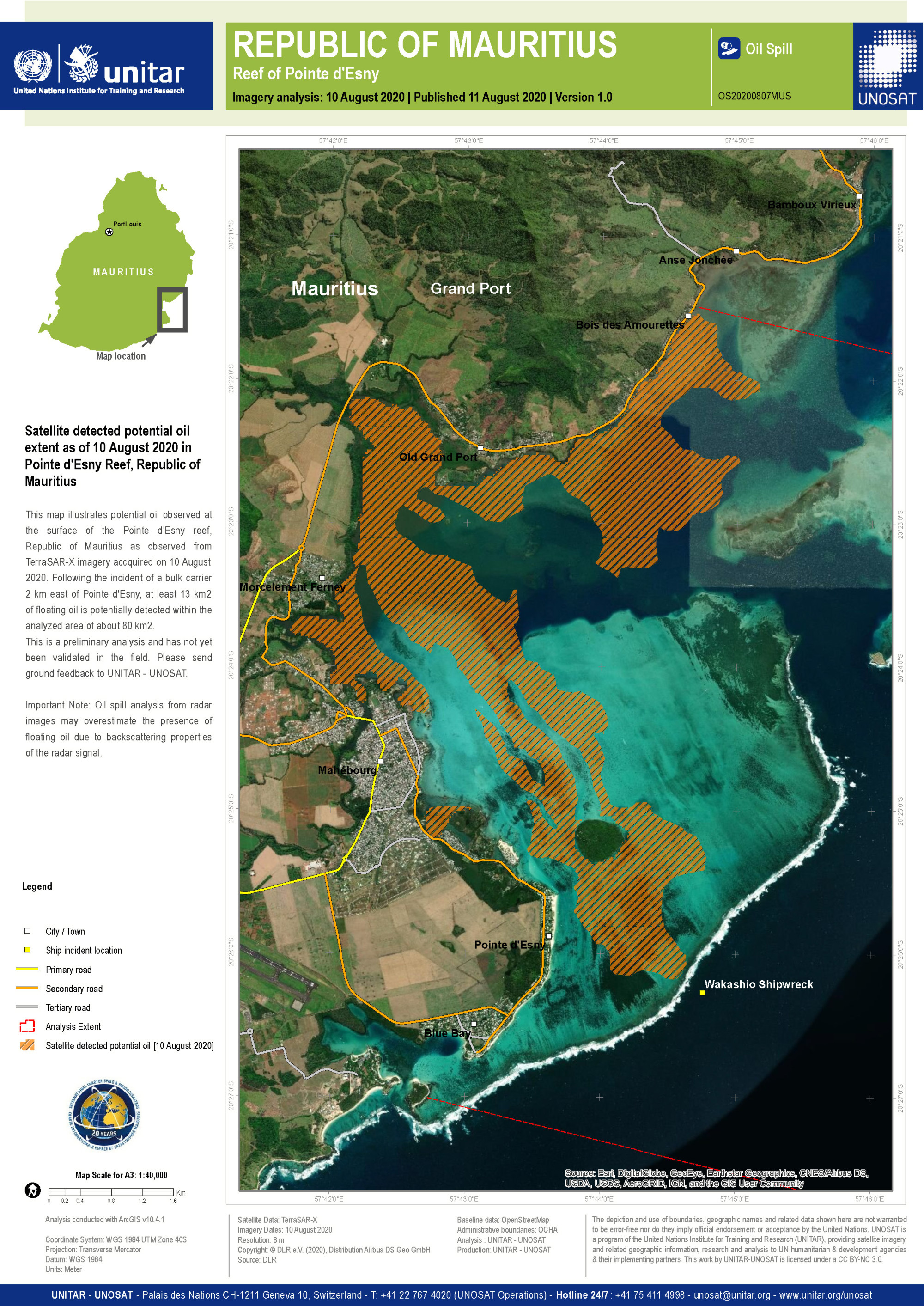

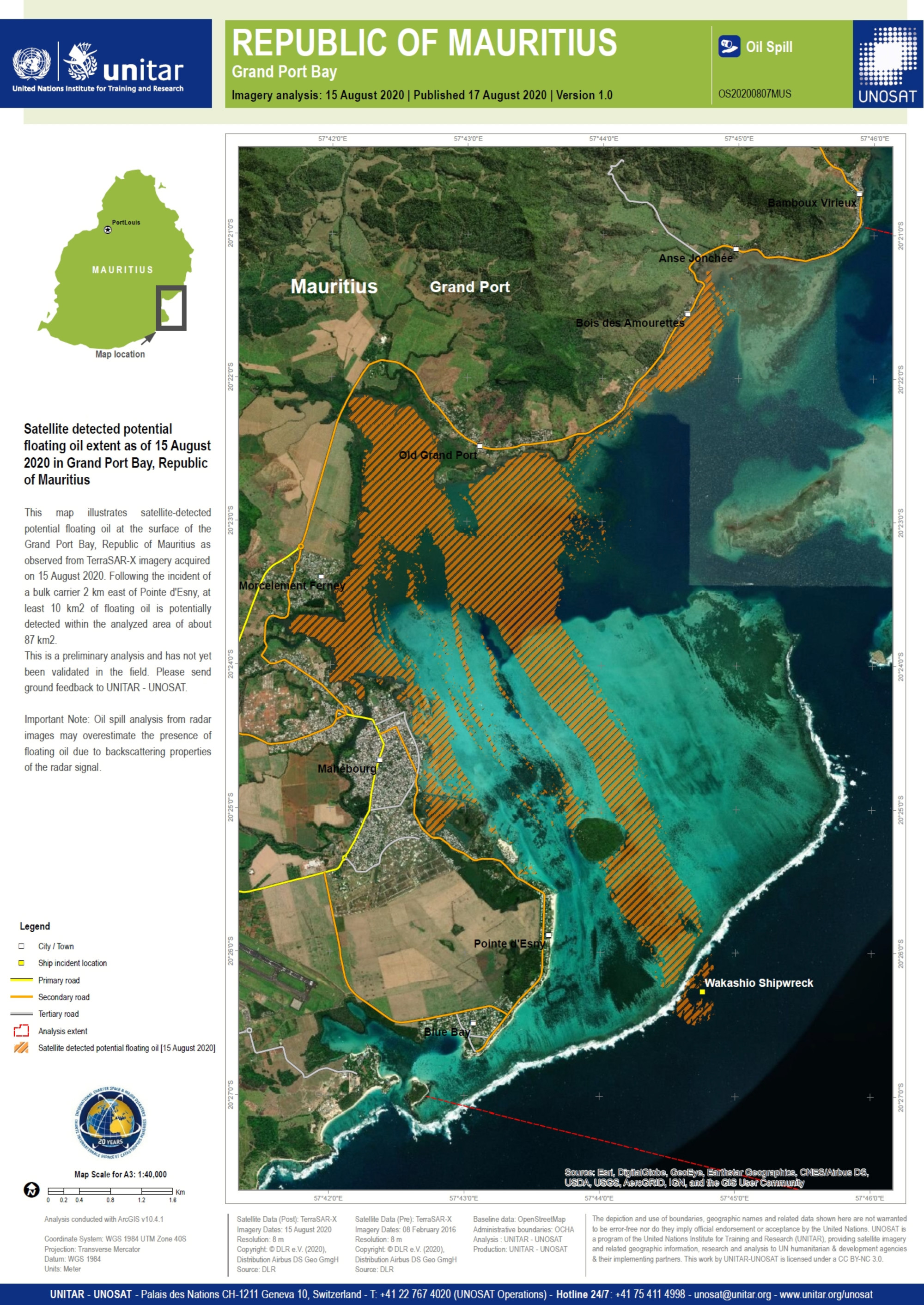

We have a new report on the #MauritiusOilSpill. Download the full report on our website: https://t.co/Zn9wprr4si

— Disasters Charter (@DisastersChart) August 18, 2020

In the report, @NOAA analysed data from multiple satellites to assess the likelihood of oil at several locations. pic.twitter.com/L5xWuKYBdB

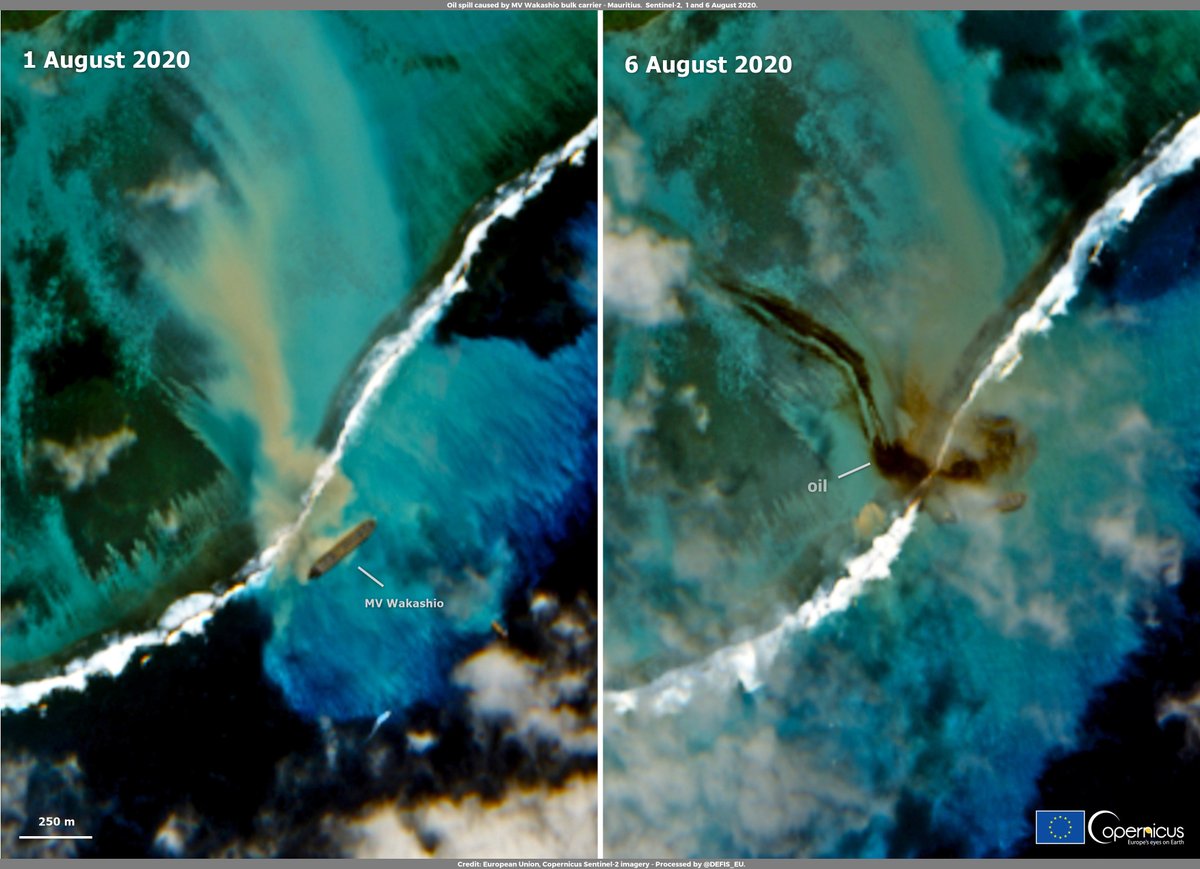

Mauritius, però, «non ha le competenze e le capacità di disincagliare le navi arenate» come ha ribadito dal ministro mauriziano dell’ambiente, Kavy Ramano. E dopo 12 giorni riversa su un fianco, lacerata dall’impatto, la MV Wakashio ha iniziato a perdere il suo carico nero. Si è fatto in tempo solo a recuperare le circa 3000 tonnellate ancora conservate nello scafo, prima che questo si spezzasse in due il 15 agosto, sversando in mare altre 166 tonnellate.

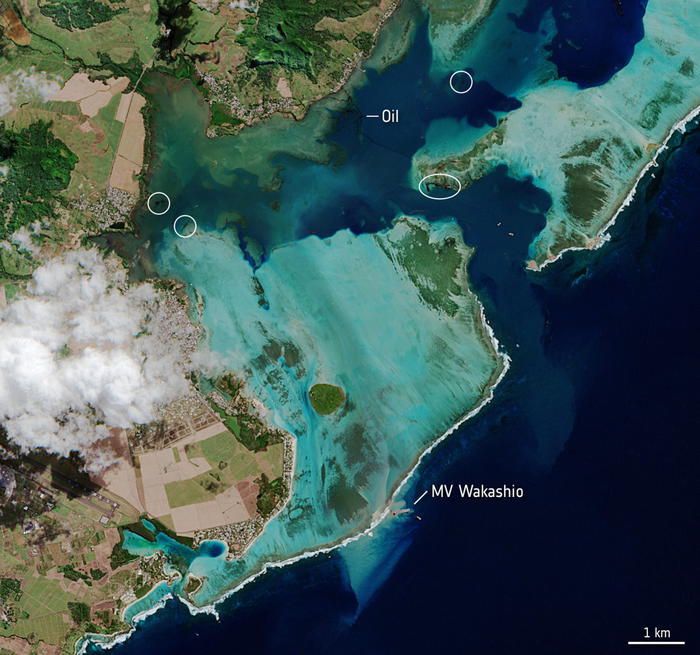

Così, sotto gli occhi di tutto il mondo, compresi quelli del satellite Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), si sta consumando un vero disastro ambientale. Un disastro colposo in cui la mancanza di risorse e il ritardo che si è accumulato, insieme alla delicatezza dell’ecosistema, rendono più drammatica la situazione.

Foto: Copernicus Sentinel/ESA

Intanto dall’isola chiedono aiuto: il primo ministro Pravind Jugnauth ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale e ha chiesto l’intervento di una squadra di esperti sia all’Europa che alle Nazioni Unite. E l’italiano Luigi Alcaro, ricercatore della area emergenze ambientali in mare dell’ISPRA, è tra i candidati scelti dalla Protezione Civile Europea che potrebbero partire presto alla volta di Mauritius per arginare il disastro.

«È una corsa contro il tempo. La rapidità con cui si interviene in queste circostanze può fare la differenza» spiega Luigi Alcaro a Il Bo Live. «Purtroppo Mauritius non ha i mezzi sufficienti e personale adeguatamente formato per poter intervenire».

Ecco, ma di fronte a uno sversamento come si procede? «In casi del genere la prima cosa da fare è valutare la tipologia di carburante sversato: il diesel e l’olio combustibile hanno diverse viscosità e densità e si comportano quindi in modo differente. Per esempio il danno provocato dal diesel, o dalla benzina, è acuto, si manifesta in pochi giorni con l’intossicazione e la morte degli organismi con cui entra in contatto. Poi questi idrocarburi tendono ad evaporare e a disperdersi e lasciano l’ambiente marino. L’olio combustibile, invece, ha la caratteristica di permanere in mare per un lungo periodo di tempo e, in alcuni casi, può affondare. Il suo danno perciò è doppio: si manifesta nell’immediato come danno fisico, perché imbratta e soffoca l’avifauna, i pesci, i coralli e le mangrovie in questo caso. Ma poi va a fondo e i suoi effetti si trascinano per decenni, perché permane nell’ambiente marino liberando gradualmente molecole cancerogene. E dalle immagini aeree di Mauritius che stanno circolando in questi giorni, la perdita sembra una miscela di carburante molto viscoso e pesante, che ora galleggia, ma che potrebbe presto andare a fondo» specifica preoccupato Alcaro.

Foto: Copernicus Sentinel-2/ESA

Proprio per cercare di arginare i danni, infatti, in questi giorni molti mauriziani si sono messi all’opera volontariamente e con mezzi di fortuna: secchielli, pale, bastoni e qualche telo imbottito di paglia o residui della lavorazione della canna da zucchero. «Queste soluzioni purtroppo sono del tutto insufficienti. La prima cosa da fare sarebbe intervenire con delle vere panne di contenimento, una specie di salsicciotti galleggianti che impediscono alla marea nera di espandersi» spiega il ricercatore ISPRA. «E una volta delimitato e concentrato il carburante si procede alla raccolta con gli skimmers, che separano l’olio combustibile dall’acqua marina. Cosa che ora a Mauritius non riescono a fare. Questo però sarà fattibile ancora per poco, se passerà ancora del tempo l’olio carburante affonderà e a quel punto il recupero sarà più problematico: sarà difficile individuarlo e la raccolta per ripulire quel tratto di mare potrà avvenire quasi solo a mano con operatori subacquei: un’operazione che farà salire i costi e dilatare i tempi». Lo scenario, quindi non è dei migliori. Ma preoccupa anche la sorte degli stessi volontari che si stanno dando da fare in questi giorni. «Il personale volontario non è preparato adeguatamente. Tra l’altro lavorando in questo modo, tra le inevitabili esalazioni, mette a rischio anche la propria salute» continua Alcaro, che ha una lunga esperienza in disastri del genere: ha fatto la sua parte per risolvere lo sversamento a South Riding Point Terminal, alle Bahamas, dopo il passaggio dell’Uragano Dorian, sia nel recupero del carburante della Costa Concordia incagliatasi nel 2012 sull’isola del Giglio.

Ma quando parliamo di isole e arcipelaghi così remoti, la situazione si aggrava ulteriormente. Bisogna fare i conti con le difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente, con correnti più forti e imprevedibili, con la mancanza di fondi e delle attrezzature necessarie, e con un ecosistema ancora più delicato.

«Per questo bisogna lavorare sulla prevenzione, sulla preparazione e la formazione del personale, prima che accada l’irreparabile» prosegue Alcaro. «Le Nazioni Unite, per il tramite della sua organizzazione marittima l’International Maritime Organisation (IMO), cercano di uniformare la preparazione minima di base e ai Paesi è affidata la formazione del personale, anche volontario, con corsi ed esercitazioni. Ma le direttive non vengono seguite ovunque con la stessa accortezza».

E un altro grosso problema, anche se si riuscisse a recuperare tutto il carburante disperso, sarà lo smaltimento. «Ripulire il mare, l’operazione di clean-up non è sufficiente. La frazione recuperata è un rifiuto speciale: se è stato separato bene dall’acqua salata, in rari casi, si può anche riutilizzare. Altrimenti va smaltito. E in base alla mia esperienza passata, il volume di rifiuti speciali prodotto è fino a dieci volte maggiore dello sversato: se si raccoglie olio carburante e acqua marina, il volume sarà almeno raddoppiato. Se invece viene raccolto inevitabilmente sulle coste, con la sabbia, il volume decuplica. Mentre se finisce su coste rocciose inaccessibili, va da sé che sarà praticamente impossibile recuperarlo. Lo smaltimento quindi sarà il secondo grosso problema da risolvere: a Mauritius non c’è né lo spazio fisico, né le strutture idonee» sottolinea Alcaro, che intanto è impegnato a Piombino nel recupero delle 56 “ecoballe” (sessanta tonnellate di plastica), perse nel 2015 dalla nave IVY, un’operazione coordinata dalla Protezione Civile italiana.

Così, anche se le quantità di carburante riversatesi nelle acque di Mauritius non sono minimamente paragonabili ai disastri ambientali di Exxon Valdez (37.000 tonnellate, Alaska, 1989) e del Deepwater Horizon (492.000 tonnellate, Golfo del Messico, 2010), la mancanza di competenze e il luogo remoto rendono la situazione ugualmente critica. Inoltre l’isola di Mauritius, al largo del Madagascar, è un paradiso di biodiversità che ospita migliaia di specie, molte delle quali endemiche, e una lunga barriera corallina, già sofferente a causa dei cambiamenti climatici.

Tra il 1997 e il 2007, Mauritius ha visto morire il 70% dei suoi coralli e non dimentichiamoci che proprio questa barriera corallina è il fulcro dell’economia del paese. Sull’isola, buona parte della popolazione locale è impiegata nell’industria del turismo che attira ogni anno un milione e mezzo scarso di turisti (più della popolazione locale) e genera un indotto pari al 20-30% del PIL.

Ora però l’ecosistema marino delle Mauritius è a rischio, proprio nel suo punto più fragile: la marea nera ha investito buona parte delle coste di Île aux Aigrettes, l’isolotto di 27 ettari nella baia di Pointe d’Esny, proclamato riserva nel 1965 proprio per proteggere le ultime foreste costiere di Mauritius e gli ultimi esemplari di specie endemiche rarissime. Per ora invece è stato solo sfiorato il parco marino di Blue Bay, vicinissimo a Pointe d’Esny, dove il governo aveva avviato un progetto per ripristinare la barriera corallina perduta, con strutture di ricerca e di formazione.

«L’olio carburante ha già toccato ambienti molto sensibili che sarà difficilissimo recuperare, come le foreste di mangrovie: piante che vivono in acque salmastre con fondali bassi. Quel reticolo di radici aeree e non, renderà impossibile l’attività di pulizia. Ora dobbiamo solo sperare che si agisca prima che questi idrocarburi vadano a fondo, imbrattando irrimediabilmente anche la barriera corallina. Le conseguenze di questo disastro le conteremo nei prossimi decenni. Non c’è posto peggiore dove poteva succedere» conclude amareggiato Luigi Alcaro.

Intanto la compagnia giapponese Nagashiki Shipping Co., proprietaria della nave MV Wakashio, si è detta pronta a farsi carico dei costi legati alle compensazioni e si è scusata per l’accaduto. Ma delle scuse, l’ambiente non se ne fa nulla.