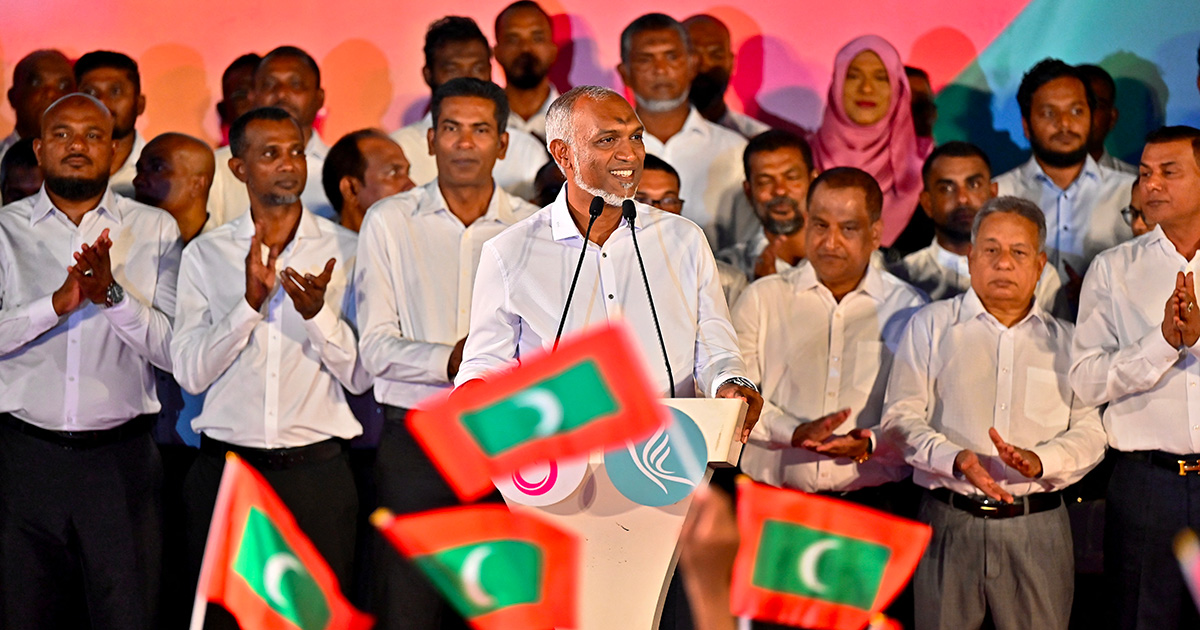

Il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu. Foto: Reuters

La politica estera delle Maldive sta bruscamente, drasticamente cambiando direzione, soprattutto dopo l’esito delle ultime elezioni parlamentari, che hanno consegnato al partito del presidente Mohamed Muizzu, leader del People’s National Congress, una vittoria schiacciante, con la conquista di 71 seggi su 93: una super-maggioranza (oltre due terzi del Parlamento) che gli consentirà di legiferare praticamente senza ostacoli. Muizzu l’aveva detto con chiarezza, fin dal giorno della sua elezione, sei mesi fa: «Non vogliamo stivali militari stranieri sul suolo delle Maldive», riferendosi a un piccolo contingente di 89 militari della vicina India, tra effettivi e personale medico, presenti con il compito di gestire le attività di tre velivoli (due elicotteri e un aereo Dornier) impegnati soprattutto in attività umanitarie, di sorveglianza marittima e di soccorso. Quasi un pretesto, questo desiderio di cacciare i “militari stranieri”, per rimarcare l’assoluta indipendenza dell’arcipelago, per sottrarsi a quella presenza considerata eccessivamente “ingombrante” di Nuova Delhi (percepita come se le Maldive, anche soltanto per questioni di vicinanza, fossero di loro “proprietà”) e avvicinarsi invece sempre più alla Cina, che già da anni offre le sue straordinarie (e interessate) disponibilità finanziarie, con l’obiettivo di migliorare rapidamente infrastrutture e tecnologia. Lo slogan “India out” ha evidentemente fatto presa sull’elettorato maldiviano che ha praticamente ignorato l’offerta politica del principale partito di opposizione, il Maldivian Democratic Party, di centrosinistra, filo-indiano, che nel recente passato ha guidato la nazione e che è passato dai 65 seggi del 2019 ai 12 attuali. E ora l’arcipelago, quasi 1.200 tra isole e atolli nell’Oceano Indiano, uno dei paradisi mondiali del turismo, territorio tra i più fragili ed esposti ai cambiamenti climatici (l’innalzamento dei mari rischia di renderle inabitabili entro il 2050), privo di particolari ricchezze ma di assoluto rilievo strategico dato che si trova lungo una delle più importanti e trafficate rotte marittime commerciali est-ovest, pretende un maggiore livello di autonomia, anche a rischio di scontentare Nuova Delhi, l’alleato storico che tante volte in passato è corso in soccorso delle Maldive (lo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004, la crisi idrica del 2014, la stessa pandemia di Covid-19). E non si tratta soltanto di quel piccolo contingente di militari, che comunque lascerà le Maldive entro il prossimo 10 maggio, sostituito da personale civile.

L’ultima polemica risale al mese scorso, quando il presidente maldiviano, dopo aver concluso una visita in Cina, aveva dichiarato, alludendo all’India: «Nessun paese ha il diritto di bullizzarci». Pronta la replica, piccata, del ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar: «I grandi bulli non forniscono 4,5 miliardi di dollari quando i vicini sono nei guai. I grandi bulli non forniscono vaccini ad altri paesi quando il Covid-19 è in corso o fanno eccezioni alle proprie regole per rispondere alle richieste di cibo o di carburante o di fertilizzanti perché qualche guerra in qualche altra parte del mondo ha complicato le loro vite». Ma il presidente Muizzu tira dritto, forte delle strette di mano appena scambiate a Pechino, e degli accordi siglati su infrastrutture, commercio, economia, sviluppo verde (tra i quali l’ampliamento dell’aeroporto di Malè, del porto commerciale e per la costruzione di 30mila nuovi alloggi su un'isola da bonificare vicino alla capitale maldiviana Malé). Ma c’è di più: all’inizio di marzo il presidente maldiviano ha anche firmato un patto di “assistenza militare” con la Cina per la consegna di “armi non letali gratuite” e per l’addestramento delle forze di sicurezza locali, compito quest’ultimo che in precedenza era stato svolto da India e Stati Uniti. Il timore è che la concessione di questo accordo “gratuito” possa essere il passepartout di Pechino per insediare nell’arcipelago una base militare cinese, il che non sarebbe affatto gradito da Usa e India. Al punto che Nuova Delhi ha già annunciato la costruzione di una nuova base militare della Marina indiana a Minicoy, la più meridionale delle isole del piccolo arcipelago indiano delle Laccadive, 130 chilometri a nord delle Maldive. «La base - ha scritto la Marina indiana in una nota - migliorerà la portata operativa, faciliterà le operazioni antipirateria e antidroga nel Mar Arabico occidentale e rafforzerà il ruolo della Marina come “primo soccorritore” in caso di minacce». A buon intenditor…

Un tratto del ponte, finanziato dalla Cina, che collega l'aeroporto internazionale delle Maldive. Foto: Reuters

La battaglia dei ponti (e del debito)

I più scettici temono che questo cambio di passo nella politica estera possa di fatto “consegnare” le Maldive, base geograficamente cruciale per il controllo dell’Oceano Indiano, all’influenza di Pechino, che già vanta nei confronti dell’arcipelago un considerevole credito: secondo la Banca Mondiale le aziende cinesi hanno già investito 1,37 miliardi di dollari nelle Maldive nell’ultimo decennio. Tra i progetti più controversi la costruzione del China-Maldives Friendship Bridge, un ponte lungo 2,1 chilometri, completato nel 2018, che collega la capitale Malé all’aeroporto internazionale, costato 200 milioni di dollari, gran parte dei quali finanziati dalla Cina. E a poco sembra essere servita la contromossa dell’India, che ha stanziato 500 milioni di dollari per edificare un “suo” ponte di 6,7 chilometri (i lavori sono ancora in corso) per collegare Malé con due isole vicine (Vilimalé e Thilafushi). Lo scorso febbraio il presidente Mohamed Muizzu, proprio per rimarcare l’autonomia del suo governo, senza più “esclusive”, ha assegnato a una società di costruzioni egiziana, “The Arab Contractors - Osman Ahmed Osman & Co.”, il progetto per la costruzione di un altro mega-ponte che si estenderà per 13-15 chilometri e collegherà Addu, il più meridionale degli atolli delle Maldive, alle isole Hithadhoo e Hulhumeedhoo. Quasi una “triangolazione”, dal momento che le relazioni tra Cina ed Egitto sono al loro apice. Manoj Joshi, analista della Observer Research Foundation, un think tank con sede a Nuova Delhi, la riassume così: «Non c’è nulla che l’India possa fare alle Maldive per minacciare la sicurezza cinese, ma c’è molto che i cinesi possono fare alle Maldive per minacciare la sicurezza indiana».

La situazione per le Maldive, da un punto di vista strettamente economico, non è di semplice soluzione. La quota di debito nei confronti della Cina è del 37%. Il Fondo Monetario Internazionale ha classificato le Maldive come un paese “ad alto rischio e in difficoltà”. Il presidente Muizzu non può, e probabilmente nemmeno vuole, tagliare completamente i ponti con l’India, dalla quale continua a importare un’infinità di beni, anche di prima necessità (dal sale alla frutta, dagli ortaggi alle spezie). Ma sarebbe rischioso anche consegnarsi completamente alle “sirene” cinesi (la “trappola del debito” è un fatto: Zambia e Sri Lanka sono scivolate così in default), che pur disporrebbero dei fondi necessari per realizzare uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi che il presidente sogna di realizzare: “sollevare” le isole, portandole da 1-2 metri ad almeno 6 metri sul livello del mare, proprio come estrema forma di difesa dal progressivo innalzamento dei mari, come suggerito da uno studio pubblicato lo scorso anno da un pool di ricercatori (dell’Università di Southampton, del Tyndall Center for Climate Change Research, dell’Università dell’East Anglia e dell’Engineering & Design Institute London); che in aggiunta, o in alternativa, consigliano anche la costruzione di nuove isole dove la popolazione dell’arcipelago (circa 520mila persone) potrebbe trovare un rifugio più sicuro, anche se le tradizionali spiagge bianche sarebbero sostituite dal cemento.

La sfida elettorale del premier indiano Modi

La diatriba con le Maldive non è comunque una buona notizia per il primo ministro indiano, Narendra Modi (un nazionalista indù che sfoggia con disinvoltura la sua ideologia di destra e che spesso confonde i confini tra Stato e religione), in piena corsa per ottenere una, probabile, rielezione nelle più grandi elezioni di questo 2024 (si stima che quasi 970 milioni di persone saranno ammesse al voto), “il più grande esercizio democratico della storia”, come lo definisce il Carnegie Endowment for International Peace. Ma il premier indiano è una figura assai controversa, molto amata, ma anche osteggiata. Perché è vero che negli ultimi 10 anni l’India si è affermata come una potenza globale, ed è ormai la quinta economia più grande del mondo (riuscendo a strappare alla povertà estrema oltre 400 milioni di persone, secondo i risultati del rapporto Onu “Multidimensional Poverty Index”. Ma è vero anche che il suo governo si è distinto anche per i feroci attacchi contro le minoranze, in particolar modo verso i musulmani, passando attraverso un esplicito incitamento all’odio. Secondo i critici, la democrazia indiana sta vacillando mentre la stampa, gli oppositori politici e i tribunali affrontano crescenti minacce. Non c’è spazio per il dissenso. L’ultimo caso è stato denunciato pochi giorni fa dalla giornalista australiana Avani Dias, capo dell'ufficio per l’Asia meridionale dell’Australian Broadcasting Corporation (ABC News), costretta a lasciare l’India il 19 aprile scorso perché il ministero degli Esteri non le ha concesso il rinnovo del visto. Le autorità indiane avrebbero detto che il suo servizio, pubblicato il 21 marzo, sul presunto coinvolgimento del governo indiano nell’uccisione di un separatista sikh rifugiato in Canada, Hardeep Singh Nijjar, «aveva superato il limite». Lo stesso governo del Canada aveva accusato agenti del governo indiano di coinvolgimento nel suo omicidio, avvenuto nel giugno dello scorso anno, all’esterno di un tempio sikh, in un sobborgo di Vancouver, da due uomini incappucciati. Secondo l’India Hardeep Singh Nijjar era un “terrorista”. «Il caso della giornalista dell’ABC Avani Dias non è un incidente isolato», ha dichiarato Kunāl Majumder, rappresentante del Committee to Protect Journalists (CPJ) per l’India. «I corrispondenti stranieri in India hanno dovuto affrontare crescenti pressioni e vessazioni da parte delle autorità, in particolare quando riportavano argomenti ritenuti sfavorevoli all’amministrazione. Tali azioni non solo violano i diritti dei giornalisti, ma privano anche il pubblico dell’accesso a informazioni importanti e prospettive diverse». Le elezioni indiane, che termineranno tra poco più di un mese (il 4 giugno comincerà lo spoglio dei voti), saranno di fatto una sfida a due: tra il premier uscente Narendra Modi, sostenuto dal Bharatiya Janata Party, e lo sfidante Rahul Gandhi (nipote di Indira Gandhi, che fu la prima e unica premier indiana, uccisa nel 1984 da un estremista indù) a capo dell’Indian National Congress, partito nazionalista e indipendentista già guidato dal Mahatma Gandhi. In realtà Rahul Gandhi ha formato una mega coalizione di partiti di opposizione, nel tentativo di dare una spallata al governo di Modi. Ma difficilmente ci riuscirà. Un sondaggio condotto lo scorso anno dal Pew Research Centerassegnava a Modi il gradimento di 8 indiani su 10, mentre soltanto un quinto degli intervistati ne aveva un giudizio sfavorevole. Secondo gli ultimi sondaggi il partito di Narendra Modi, Bharatiya Janata Party, dovrebbe conquistare da solo 343 seggi (su 543) della Camera bassa, contro i 99 del blocco delle opposizioni. La partita sembra già chiusa. E soltanto a quel punto Modi si occuperà dell’affaire Maldive (con gli Stati Uniti nel ruolo di osservatori assai interessati), alla ricerca dei giusti contrappesi (anche in termini di forniture) che potrebbero consentirgli di mantenere un sostanziale predominio sull’area.