La pistola di Meneghetti e la memoria ritrovata

Foto del servizio di Elena Sophia Ilari

In una giornata di pioggia una visitatrice, accompagnata da un amico di famiglia, arriva all’archivio del Casrec. Proveniente da Roma, è di passaggio a Padova ed è interessata a conoscere il Centro perché questo è in qualche modo legato alla storia della sua famiglia. Racconta infatti di essere figlia di una partigiana e che suo zio è stato il comandante di una brigata attiva in Veneto; alla domanda sul suo nome, risponde: “Antonio Ranzato”.

Comincia così una storia che, nella sua particolarità, ci può far entrare nel mondo di un archivio storico, come quello del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova. Un patrimonio documentale e ideale acquisito per donazione nel 2014 a seguito dello scioglimento dell’Ivsrec, Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

Quest’ultimo, fondato nel 1949 con il nome di Istituto per la Storia della Resistenza nelle Tre Venezie, era stato voluto proprio dai protagonisti della Resistenza a Padova e nel Veneto, a partire dall’ex Rettore Egidio Meneghetti. Una lotta che nel Veneto ha avuto una connotazione particolare rispetto ad altre realtà in Italia: la funzione di guida assunta dall’Università di Padova, a partire dal coraggioso appello agli studenti lanciato dal rettore Concetto Marchesi in occasione dell’inaugurazione del 722° anno accademico, il 9 novembre 1943, un velato ma chiaro invito a ribellarsi al regime e lottare per la libertà.

Quando Marchesi dovette entrare in clandestinità e si rifugiò in Svizzera il prorettore Egidio Meneghetti, che con lui e Silvio Trentin aveva promosso la costituzione del CLN regionale veneto e del suo esecutivo, poi divenuto Comando militare regionale veneto, divenne il punto di riferimento per l’organizzazione, anche militare, della lotta al nazifascismo, tanto che Norberto Bobbio lo definì “anima e braccio della Resistenza veneta”. Proprio per questo suo coinvolgimento sul campo – che costò 116 caduti, 107 dei quali studenti – l’Università di Padova ricevette la medaglia d’oro al valor militare.

Il Senato Accademico approvò la fondazione dell’Istituto, che entrò a far parte della rete degli Istituti storici della Resistenza fondata da Ferruccio Parri, e gli garantì una sede proprio nel Palazzo del Bo, uno dei luoghi simbolo della lotta resistenziale a Padova perché lì aveva cominciato a riunirsi clandestinamente il CLN regionale veneto. Nel suo archivio vennero raccolte tutte quelle carte che testimoniavano le attività delle brigate partigiane, i rapporti con gli alleati, la costituzione e l’attività del CLN Regionale Veneto e dei vari CLN provinciali e comunali di tutta la regione. Anche dopo il suo trasferimento, nel 2017, nell’attuale sede in via del Santo 33, l’archivio continua ad essere un punto di riferimento per studiosi di ogni provenienza, accademici, studenti e anche semplici cittadini che vogliono condurre una ricerca su figure o aspetti della Resistenza, o anche su un proprio familiare o concittadino.

Proprio come la signora che all’inizio di questa storia ha bussato alla porta del Casrec, e che si presenta come Marta Criconia, figlia di Maria Teresa Ranzato, ex staffetta partigiana. Desidera visitare il Centro per entrare in contatto con ciò che hanno vissuto la madre, scomparsa da poco, e lo zio. Tra le cose che lei e i fratelli hanno trovato nella casa della mamma infatti ci sono, dentro ad alcune scatole, vari documenti di Antonio Ranzato, morto molti anni prima, riguardanti la sua attività di partigiano nella brigata Guido Negri, di cui era comandante.

Dopo la guerra lo zio è andato a vivere a Bologna e, quando è venuto a mancare, sua sorella Maria Teresa ha conservato i suoi ricordi: carte che raccontano le azioni della sua formazione, i rapporti personali con altri protagonisti della Resistenza, documenti di riconoscimento della qualifica di partigiano e altri documenti personali. C’è però anche una pistola, che nei racconti della mamma e dello zio sarebbe appartenuta a Egidio Meneghetti, che l’avrebbe consegnata ad Antonio Ranzanto perché questi potesse difendersi quando era in clandestinità.

Un racconto che suscita subito il mio interesse di archivista del Centro. Mi viene infatti in mente che ho letto qualche tempo prima quanto aveva scritto Lanfranco Zancan, stretto collaboratore di Meneghetti, in Egidio Meneghetti e la Resistenza nel Veneto, pubblicato da Neri Pozza nel 1965: “Va ricordata la brigata del Popolo ‘Guido Negri’, il cui comandante, Toni Ranzato, ebbe il singolare privilegio di entrare in azione armato della pistola di ordinanza che Meneghetti aveva portato ininterrottamente sui campi di battaglia della guerra 1915-18”. Un’autorevole testimonianza scritta che conferma i ricordi dei familiari.

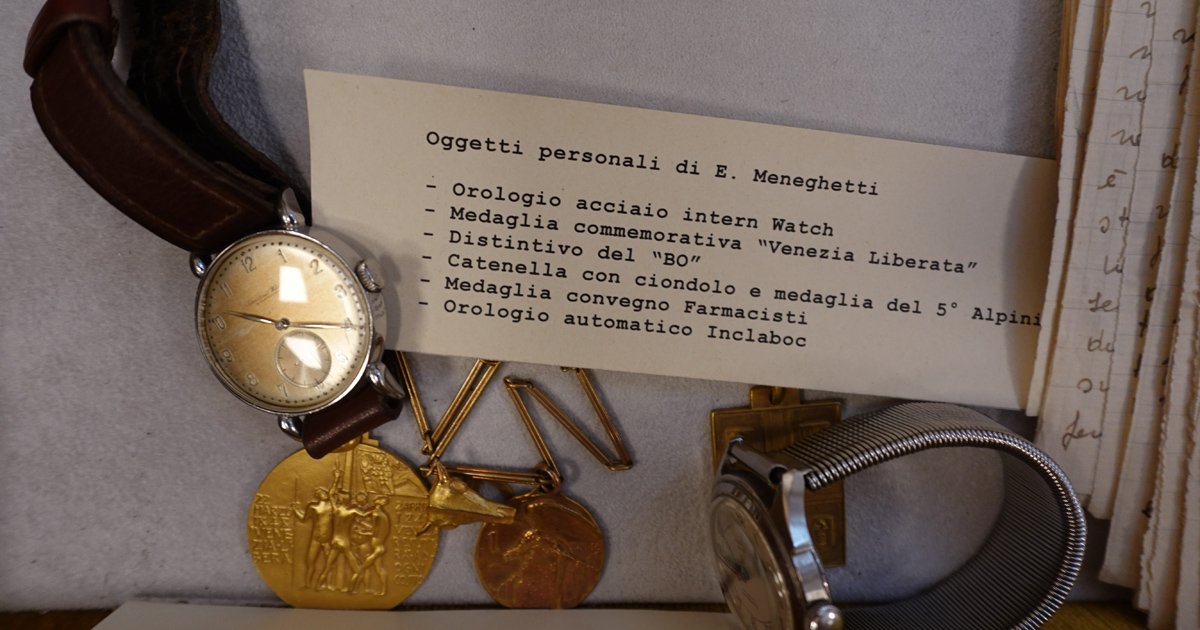

Ed ecco ricomparsa, dopo 80 anni, la pistola! Un revolver retrocarica Glisenti, che Meneghetti aveva ricevuto, in quanto ufficiale medico, nella prima guerra mondiale, e che probabilmente non usò mai. Un oggetto che non ci dice molto di lui e non rappresenta il suo profilo – ben delineato nel volume di Chiara Saonara, Egidio Meneghetti. Scienziato e patriota combattente per la libertà (Cleup 2003) – ma che senz’altro diventa interessante come testimonianza di una relazione creatasi nella seconda guerra mondiale con chi combatté assieme a lui nella resistenza al nazifascismo.

Ma chi era Antonio “Toni” Ranzato? Abbiamo molti documenti che riportano il suo nome tra la documentazione archivistica del Casrec e nelle varie opere che ricostruiscono la storia della Resistenza in Veneto, ma di lui non si sa molto, come spiega Alessandro Santagata nel recente lavoro Una violenza “incolpevole”. Retoriche e pratiche dei cattolici nella Resistenza veneta (Viella 2021), nel capitolo dedicato alla brigata “Guido Negri”.

Questa brigata, intitolata a un capitano dell’esercito, fervente cattolico, caduto combattendo eroicamente nella prima guerra mondiale sull’Altopiano di Asiago durante la Strafexpedition austriaca, era nata nella primavera del 1944 su impulso di Lanfranco Zancan (“Lanza”) e Francesco Simioni (“Franchin”), membri del Comando militare regionale e provinciale veneto per la Democrazia Cristiana, che avevano messo in contatto alcuni gruppi spontanei di giovani dell’Azione cattolica, appoggiati anche da giovani preti delle loro parrocchie, con il ventiseienne ex ufficiale dei paracadutisti Antonio Ranzato e con Sergio Cardin (“Serra”), aspirante allievo ufficiale della divisione paracadutisti “Folgore”, che divennero rispettivamente comandante e commissario della brigata.

Come ricostruito da Francesco Feltrin nel suo La lotta partigiana a Padova e nel suo territorio (Cleup 2017), un primo nucleo si costituì a Caltana, frazione di Santa Maria di Sala (Ve), grazie all’opera del giovane cappellano don Antonio Pegoraro e del suo parrocchiano Isidoro Marzaro. Altri gruppi si costituirono a Murelle, frazione di Villanova di Camposampiero (Pd), attorno alle figure di don Guerrino Gastaldello e del gruppo di Azione cattolica di Bartolo Maso, a Campocroce di Mirano (Ve), a Premaore, frazione di Camponogara (Ve), e a Sant’Angelo di Piove (Pd). Una formazione nata quindi in seno al cattolicesimo militante con un indirizzo politico chiaro – illustrato in una riunione dei responsabili a Caltana da Ranzato, Cardin e Simioni – che si ispirava ai principi della Democrazia cristiana, all’adesione alla politica unitaria del CLN e all’apertura ideale verso una nuova Europa libera e democratica, con un’attenzione particolare al problema sociale.

Ma, come scrive Santagata, mentre su Francesco Simioni, studente universitario di lettere iscritto alla Fuci, delegato diocesano di Azione Cattolica e braccio destro di Lanfranco Zancan come rappresentante della Dc nel Comando Militare provinciale e poi regionale, conosciamo abbastanza bene la biografia, “su Ranzato, che assunse il comando della brigata, possediamo solo poche informazioni. Nel 1944 aveva 26 anni, era un capitano dei paracadutisti reduce delle campagne di Grecia e dell’Africa settentrionale, dove era stato ferito e decorato al Valore militare”.

Appare dunque subito chiaro che questo archivio personale e familiare può forse dirci qualcosa in più sulla sua figura: viene di conseguenza proposto a Marta Criconia di donare questo materiale, pistola compresa, al Casrec. Lei assicura che parlerà con i suoi fratelli: non è mai facile decidere di privarsi di oggetti e documenti appartenuti ai familiari, vederli uscire dalla propria casa e distaccarsene.

Per fare questo passo è necessaria una presa di consapevolezza da parte degli eredi sull’importanza del non tenere per sé questo patrimonio, cui si è legati affettivamente, mettendolo a disposizione di chi può studiarlo, perché la memoria non muoia con i diretti protagonisti o i loro cari. È innanzitutto un gesto di generosità, ma anche di intelligenza.

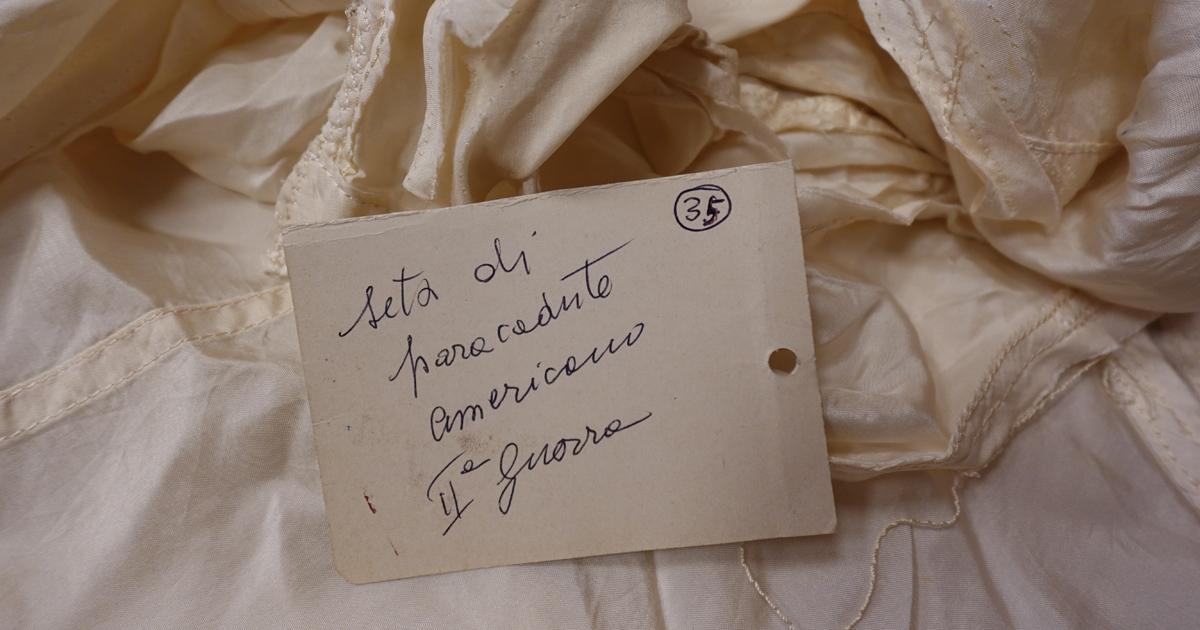

I quattro fratelli, Marta, Marco, Andrea e Alessandra, decidono di donare questi preziosi ricordi della mamma e dello zio, consapevoli che l’Università di Padova, attraverso il Casrec, ha le risorse umane, strutturali e culturali per garantirne la conservazione e la fruibilità. Oltre alla documentazione e alla pistola, donano pure un telo di seta da paracadute: dal punto di vista archivistico infatti anche gli oggetti, al pari delle carte, sono documenti e hanno un valore storico-documentale.

Questo materiale andrà a costituire un nuovo fondo personale, denominato “Antonio Ranzato”, che sarà messo a disposizione degli studiosi che potranno aggiungere altri tasselli a quanto già ricostruito finora, aiutando a delineare in maniera più completa la figura di questo partigiano combattente. La pistola sarà inoltre tra gli oggetti che verranno esposti nella mostra su Egidio Meneghetti e la Resistenza a Padova che si terrà tra Palazzo Moroni e il Palazzo del Bo dal 29 aprile a metà maggio.

La donazione è anche un’occasione per interrogarsi sul ruolo che può avere all’interno dell’Università un Centro di cultura come il Casrec. Un archivio storico non è infatti una raccolta stantia di documenti del passato, sempre uguale a se stessa, che viene semplicemente messa a disposizione degli studiosi per le loro ricerche, ma può invece essere anche un luogo di incontro di persone che, coscienti del valore della memoria, possono contribuire ad arricchirlo. È insomma un luogo pubblico che continua a fare storia attraverso la raccolta di testimonianze, l’organizzazione di convegni, la promozione di pubblicazioni, la valorizzazione di quanto nel tempo è stato raccolto e versato. Un vero e proprio luogo di scoperta di storie e di valori del passato che hanno fondato il nostro presente.

SPECIALE RESISTENZA A PADOVA

- Otto settembre 1943: la seconda Caporetto

- L'antifascismo di Concetto Marchesi

- Gli studenti che fecero la resistenza

- Kounellis a Padova: storia di un monumento incompreso

- L’attentato del 1944 a “Il Bò”

- Le sorelle Martini, partigiane e studentesse

- Il comandante “Renato”

- Mario Todesco, il martire mite

- Lodovico Todesco e gli studenti partigiani del Grappa

- Concetto Marchesi, il rettore sovversivo