Bella ciao: storia e misteri dell’inno della Resistenza

A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale non esiste celebrazione del 25 aprile senza che si senta intonare Bella ciao, una delle canzoni più famose al mondo e, in Italia, simbolo canoro della Liberazione dall’«invasor». Quella tra guerra partigiana e Bella ciao è un’associazione talmente automatica, che negli ultimi decenni si è sentita cantare al funerale di Enzo Biagi (che dal 1944 ha contribuito alla lotta partigiana nelle Brigate Giustizia e Libertà, vicine al Partito d’Azione) e a quello di Pietro Ingrao (dal novembre del ’44 arruolato nella Divisione Mantova del Corpo Italiano di Liberazione).

Eppure, nel corso di questi ottant’anni si sono susseguite diverse posizioni che sostenevano che si trattasse ora di un canto più antico delle mondine riadattato dai partigiani durante la guerra, ora una composizione posteriore al conflitto, e pertanto non sarebbe potuto essere un canto partigiano. Un esempio è la ricostruzione che Giampaolo Pansa fa di Bella ciao nella sua controstoria della Resistenza. Ma i depistaggi sulle radici del brano hanno coinvolto star della canzone nazionale come Milva, etnomusicologi in diverse epoche e anche almeno un falso accertato. Insomma, quella di Bella ciao sembra una vera e propria spy story.

Un canto popolare

Prima di addentrarci nelle controversie e cercare di fare, per quanto possibile, chiarezza, vale la pena di fare una precisazione. I brani popolari hanno la caratteristica di essere opera di anonimi e non esiste una “versione originale” conservata da qualche parte in un documento storico. I brani della tradizione popolare sono conosciuti in diverse versioni e più il brano si diffonde e ha successo in diverse aree geografiche, più sono le versioni che circolano, frutto di piccoli adattamenti, slittamenti, modifiche intenzionali e così via.

Le prime indagini scientifiche sul patrimonio di canti popolari italiano risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando studiosi come Costantino Nigra si interessano al “folklore” italiano come patrimonio di storia orale e tradizioni ancora da studiare e interpretare. Nigra registra nel Piemonte post-risorgimentale un brano, Bevanda sonnifera, che ha delle affinità con Bella ciao. Come riporta Carlo Pestelli nel suo libro Bella ciao. La canzone della libertà (Add editore, 2016), il testo recita:

Intant’ che l’acqua si schiarisce

noi alter due farem l’amor

e con quel ciao, le la m’fa ciao

le la m’dì ciao ciao ciao

li staghe fermo sciur cavaliere

che tutta l’acqua mi fa torbiar

Quella ripetizione della parola ‘ciao’ così insistita, in una posizione che ricorda quella di Bella ciao è un indizio. Ma Pestelli avverte che Bevanda sonnifera è un brano che tratta d’amore e che “amore non corrisposto, il tradimento, la gelosia, la prigionia, la morte per la libertà” costituiscono una “serie di nuclei” che sono alla base di larga parte del patrimonio canoro europeo. Insomma, non basta per annunciare di aver trovato un’origine possibile, tanto più che la struttura del brano, secondo Pestelli, potrebbe addirittura risalire al XVI secolo e all’ambito normanno.

Una versione di "Fior di tomba" interpretata da Antonella Ruggero con Destrani Taràf, MarMar Cuisine, Loris Vescovo & Caia Grimaz

Fior di tomba II

Un altro brano popolare spesso indicato come possibile antesignano di Bella ciao è Fior di tomba che comincia così:

Sta matina, mi sun levata

mi sun levata prima del sul

Sun andaita a la finestra

ò veduto il mio primo amor

Sostituiamo il “primo amor” con “invasor” e il gioco sembra fatto. In particolare, come sottolinea anche Jacopo Tomatis, musicologo autore del libro più recente sull’argomento (Bella ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco, Il Saggiatore, 2024), una versione di Fior di tomba, nota come Fior di tomba II, presenta notevoli somiglianze con Bella ciao. Tomatis riprende la lezione di Roberto Leydi, musicologo di cui riparleremo tra poco, che sosteneva che Bella ciao potrebbe essere “il momento di sintesi, non sappiamo a quale grado, di due tradizioni: una testuale, identificata con il filone di Fior di tomba e l’altra musicale, nel filone della Bevanda sonnifera”. In poche parole, secondo questa interpretazione, la Bella ciao che conosciamo sarebbe un “assemblaggio”, per usare un termine impiegato da Pestelli, di brani diversi per crearne uno nuovo.

1964: anno cruciale

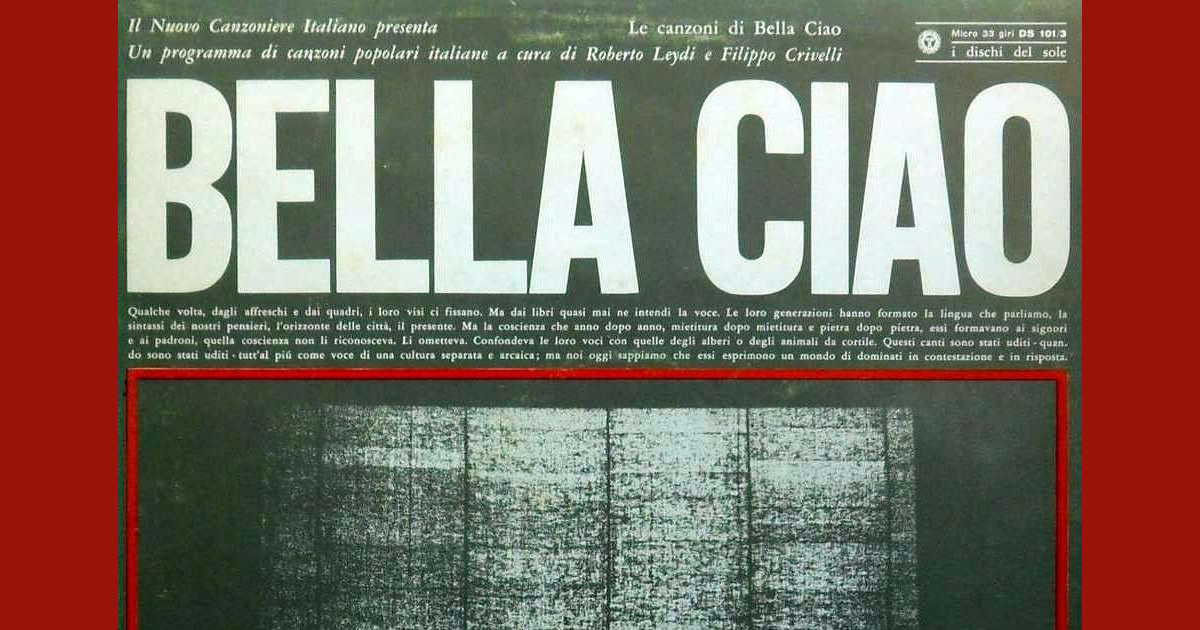

Roberto Leydi, che abbiamo appena introdotto nella storia, è un musicologo attivo a Milano nel secondo dopoguerra. Assieme a un nutrito gruppo di ricercatori e artisti, tra cui per esempio Giovanna Marini, Leydi fonda il Nuovo Canzoniere Italiano. Si tratta di un gruppo musicale e allo stesso tempo di un gruppo di ricerca interessato a rintracciare le origini della musica folklorica, o folk come si comincia a dire allora, dell’Italia. Siamo in un periodo di fermento musicale internazionale, con la lezione americana di Woody Guthrie e Pete Seeger che è arrivata dagli Stati Uniti e lascerà in eredità la generazione dei cantautori italiani come Paolo Pietrangeli, Fabrizio De André o Francesco Guccini. Siamo in pieno “folk revival” e l’azione del Nuovo Canzoniere Italiano di valorizzare il patrimonio popolare regionale trova terreno fertile.

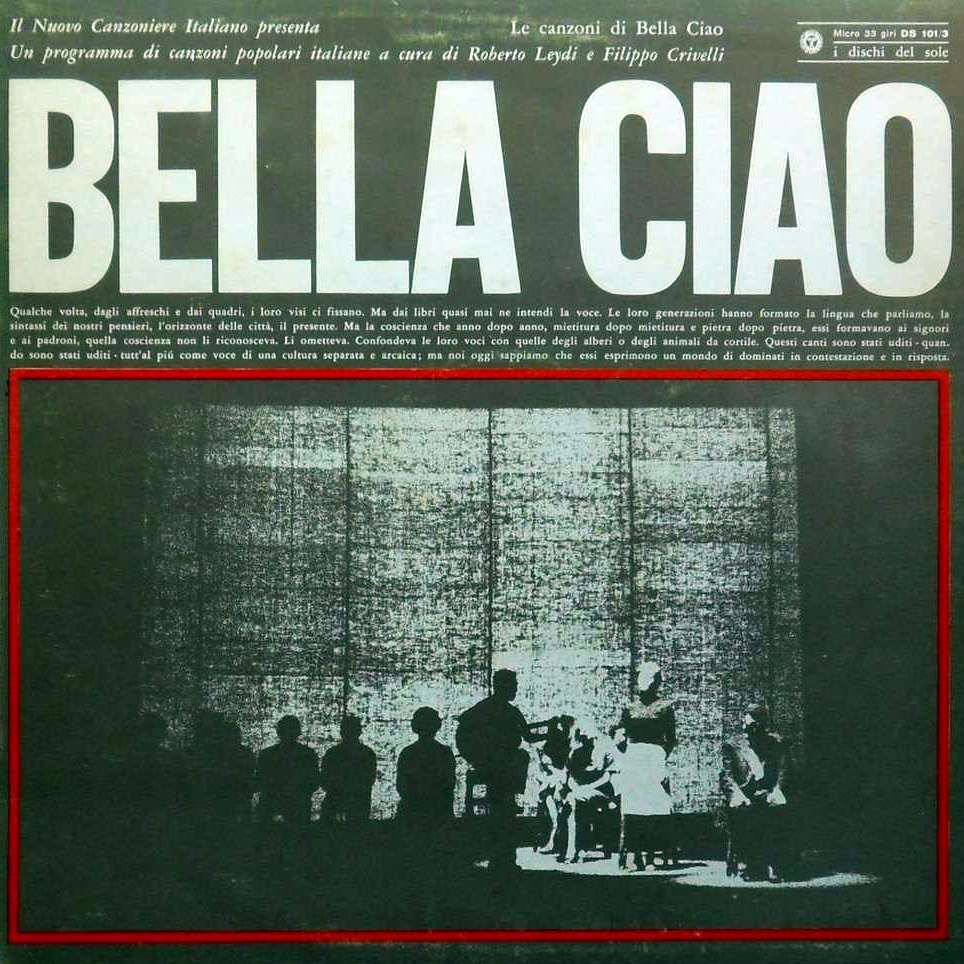

Il momento decisivo è lo spettacolo Bella ciao presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1964: un programma di canti di resistenza riscoperti dai Leydi e compagni arriva sul palco di uno dei festival di musica colta più importanti dell’epoca. Il programma è basato essenzialmente su brani di diversa origine raccolti tra il Nord e il Centro dell’Italia e risalenti al periodo della fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Sono per lo più canzoni che parlano di conflitto tra lavoratori e padroni, di oppressione e sfruttamento e la cornice ideologica che fornisce il Nuovo Canzoniere Italiano è che la canzone popolare sia sempre stata una forma di opposizione dal basso. L’intento è chiaramente politico.

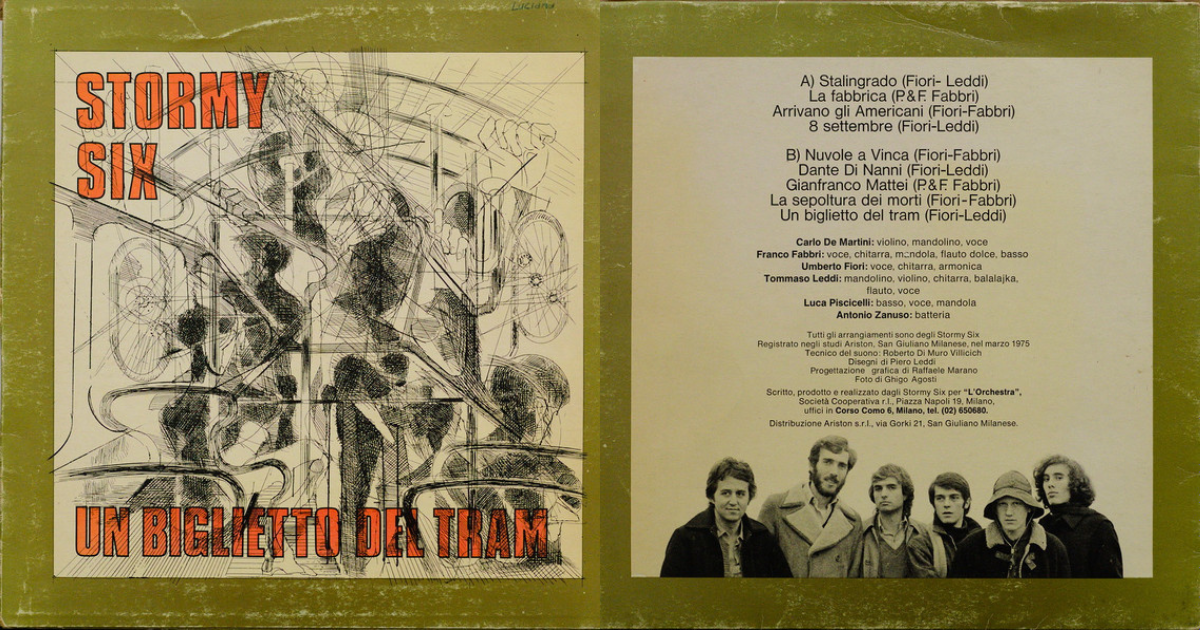

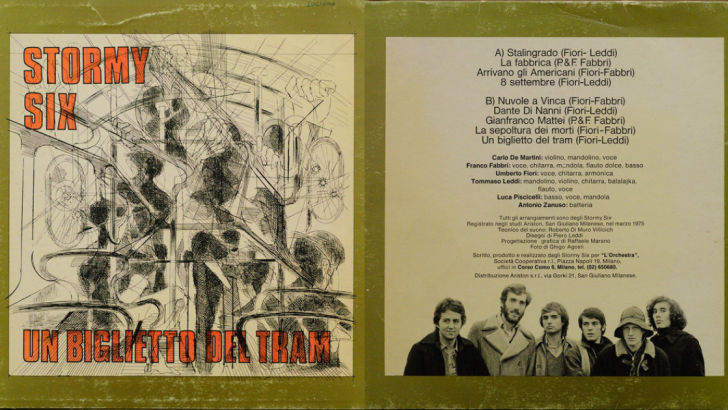

La copertina con le canzoni dello spettacolo "Bella ciao" del Nuovo Canzoniere Italiano

Ma che cosa ci fa un brano come Bella ciao appartenente a una ipotetica tradizione partigiana in un contesto che risale ad almeno mezzo secolo prima? La spiegazione la fornisce un personaggio centrale in questa vicenda, ovvero la cantante Giovanna Daffini, una delle artiste sul palco di Spoleto. Daffini viene dalla tradizione delle mondine del mantovano e sostiene che la Bella ciao partigiana è una rielaborazione di un canto più vecchio intitolato sempre Bella ciao, ma con un testo diverso che le mondariso cantavano già negli anni Trenta, in pieno periodo fascista. Secondo la lettura che propone, quindi, il Nuovo Canzoniere Italiano, la Bella ciao partigiana sarebbe la saldatura perfetta tra un canto contro il nazifascismo con un canto più antico di opposizione tra mondo lavoratore e oppressione padronale, tra lotta partigiana e lotta di classe.

Lo spettacolo genera enormi ripercussioni, innanzitutto perché portare canzoni popolari in un contesto “alto” era qualcosa di inaudito all’epoca. In più un brano, ma non Bella ciao, genera una denuncia. Lo scandalo è O Gorizia, tu sei maledetta, un canto del repertorio della Prima Guerra mondiale che recita:

Traditori signori ufficiali

Che la guerra l’avete voluta

Scannatori di carne venduta

E rovina della gioventù

Una versione di "O Gorizia, tu sei maledetta" interpretata da Alizée Elefante con Didier Buisson, Micha Nick, Cécile Bonneveau, Dominique Chanteloup

Nel 1964 è un attacco troppo aperto all’esercito e tra organizzazione del Festival e Nuovo Canzoniere Italiano c’era un accordo che prevedeva che quella strofa non venisse cantata. Sul palco, però, la esegue Michele Straniero, uno dei membri del gruppo, al posto di Sandra Mantovani, indisposta. Secondo il Nuovo Canzoniere Italiano, quindi, Straniero avrebbe eseguito la versione che conosceva, dimenticandosi dell’accordo. Che sia stato un caso fortuito o una scelta deliberata, il risultato è che Straniero viene denunciato per vilipendio alle forze armate, provocando un’eco mediatica enorme.

La scoperta di un falso

Lo scandalo contribuisce a dare visibilità allo spettacolo che dopo il Festival dei Due Mondi va in tournée nei teatri italiani, riscuotendo un enorme consenso. Il successo è tale che già nel novembre del 1964 esce un disco con una registrazione quasi completa dello spettacolo che contiene sia la versione partigiana che quella mondina di Bella ciao. La circolazione del disco si rivelerà determinante anche per far conoscere al pubblico italiano il brano e diffonderlo all’interno del circuito di Feste dell’Unità e simili che punteggiano l’Italia. Fino a quel momento, infatti, e ancora per qualche anno, il brano più famoso della resistenza è Fischia il vento, un brano di area piemontese, attestato ampiamente tra i partigiani durante la guerra e basato su una melodia di origine slava. Come ricostruisce Tomatis nel suo libro, il periodo tra il 1964 e il 1965 (ventennale della Liberazione) è l’inizio della definitiva affermazione di Bella ciao come brano principale della Resistenza e delle feste del 25 aprile.

Tanto successo, però, comporta anche qualche contraccolpo. L’uscita del disco, infatti, fa arrivare il brano delle mondine anche alle orecchie di Vasco Scansani, compaesano proprio di Giovanna Daffini che l’aveva portato dentro al repertorio del Nuovo Canzoniere Italiano. Scansani scrive all’Unità sostenendo che il brano l’avrebbe in realtà scritto lui, come riporta Tomatis, “nel ‘51 o nel ‘52, sull’aria della canzone partigiana, in occasione di un concorso di canto tra squadre di raccoglitori di riso al quale partecipava anche Daffini”. Le prove documentali apportate confermano la sua tesi e capovolgono la narrazione del legame tra i due brani: è il brano partigiano ad aver generato la versione delle mondine, e non viceversa. Leydi ottiene che questa storia rimanga nascosta fino alla fine della tournée dello spettacolo, ma nonostante sia stata poi resa ampiamente nota, la prima versione non è mai del tutto morta. Per esempio, Milva incide Bella ciao nella versione mondina già nel 1965 con il titolo di Canto delle mondine e per anni l’ha introdotta nei suoi concerti sostenendo che da questa sarebbe nata la versione partigiana.

Un’altra storia

Ma la storia di Bella ciao raccontata fin qui è solo una piccola parte. Mentre ai raduni partigiani degli anni Cinquanta si cantava soprattutto Fischia il vento, Bella ciao trovava altre strade per diventare un brano celebre in tutto il mondo. Nel 1953 una rivista di antropologia italiana, La Lapa, pubblica un articolo in cui la si menziona come circolante in area appenninica, soprattutto nel reatino. Siamo quindi in un’area periferica rispetto, come scrive Tomatis, “al mainstream delle vicende resistenziali”. Si tratta però di un’attestazione importante che è stata confermata anche da un recente libro di Ruggero Giacomini (Bella ciao. La storia definitiva della canzone partigiana che dalle Marche ha conquistato il mondo, Castelvecchi 2021).

"Fischia il vento" compare nel film "Buongiorno, notte" di Marco Bellocchio (20039

Giacomini ha ritrovato negli archivi locali della resistenza marchigiana alcuni documenti che attestano senza ombra di dubbio la diffusione di Bella ciao in area marchigiana già prima della fine della Seconda Guerra mondiale. Secondo la sua ricostruzione, quindi, sarebbe possibile che la Brigata Maiella, risalendo lungo la costa adriatica dall’Abruzzo fino alla Linea gotica, sia entrata in contatto con il canto e lo abbia poi diffuso nell’area emiliano-romagnola. Se gli studi come quello di Giacomini mettono a tacere le voci, come quella di Pansa, che sostengono che Bella ciao non sia un canto partigiano o addirittura che sia stata composta dopo la fine del conflitto, il canto ha almeno un’altra storia parallela che vale la pena raccontare.

Fin dal 1947 in Europa si tengono dei raduni politici di giovani che vanno sotto il nome di Festival mondiali della gioventù. Sono organizzati dalla Federazione mondiale della gioventù democratica e funzionano come laboratorio e scambio di idee tra chi ha vissuto da poco una guerra causata da regimi dittatoriali e vuole costruire un futuro democratico duraturo. La prima edizione è a Praga dove “per tutta la notte, sulle rive della Moldava, si sono uditi i canti popolari di ogni paese, e che i numerosi ex partigiani italiano hanno cantato, a lungo, assieme ai loro fratelli greci”: lo racconta un articolo dell’Unità riportato da Tomatis. Lo studioso prosegue sostenendo che è “quasi certo che Bella ciao, come altri canti partigiani, fosse in repertorio in Cecoslovacchia e negli anni successivi a Budapest (1949) e a Berlino (1951)”.

Milva canta la versione delle mondine di "Bella ciao" al programma "Canzonissima" del 1971

Questa via di diffusione, più popolare rispetto a quella teatrale e discografica del Nuovo Canzoniere Italiano, ha contribuito in modo determinante a rendere celebre il brano in tutto il mondo, sia tradotto che in italiano. In fondo, fin dal titolo, il canto si basa su due parole ben conosciute anche da chi non parla la nostra lingua. Risultato? Le versioni incise o eseguite da grandi artisti e artiste non si contano. A cominciare da quella di Yves Montand che nel cruciale 1964 ne pubblica una versione da chanson francese, più veloce e con un accompagnamento di chitarra quasi swing. Abbiamo già detto di Milva, ma dovremmo ricordare almeno anche Giorgio Gaber e il gruppo milanese de I Gufi, che dedicano alle canzoni della resistenza un doppio album. Più recentemente vanno ricordate almeno la versione di Goran Bregovic e quella combat folk dei Modena City Ramblers, che per molti anni non poteva mancare al concerto di Roma del Primo maggio per celebrare la Liberazione “in differita”, come da famosa battuta nell’edizione condotta da Claudio Bisio.

Oggi Bella ciao in Italia è uno dei simboli, se non il simbolo per eccellenza, della Resistenza e viene intonata a tutte le celebrazioni. Ma nel resto del mondo, il brano è il canto degli oppressi, di chi lotta per la giustizia sociale. A favorire questo successo è, oltre alla melodia estremamente orecchiabile, anche un testo che non è così precisamente connotato né sul fronte storico, né sul fronte politico. Bella ciao, insomma, è un patrimonio di tutti e tutte, ed è percepita come divisiva solo da chi non si riconosce nei valori di solidarietà e lotta contro le oppressioni.