Yoshio Nishina e l’eredità delle bombe atomiche sulla scienza giapponese

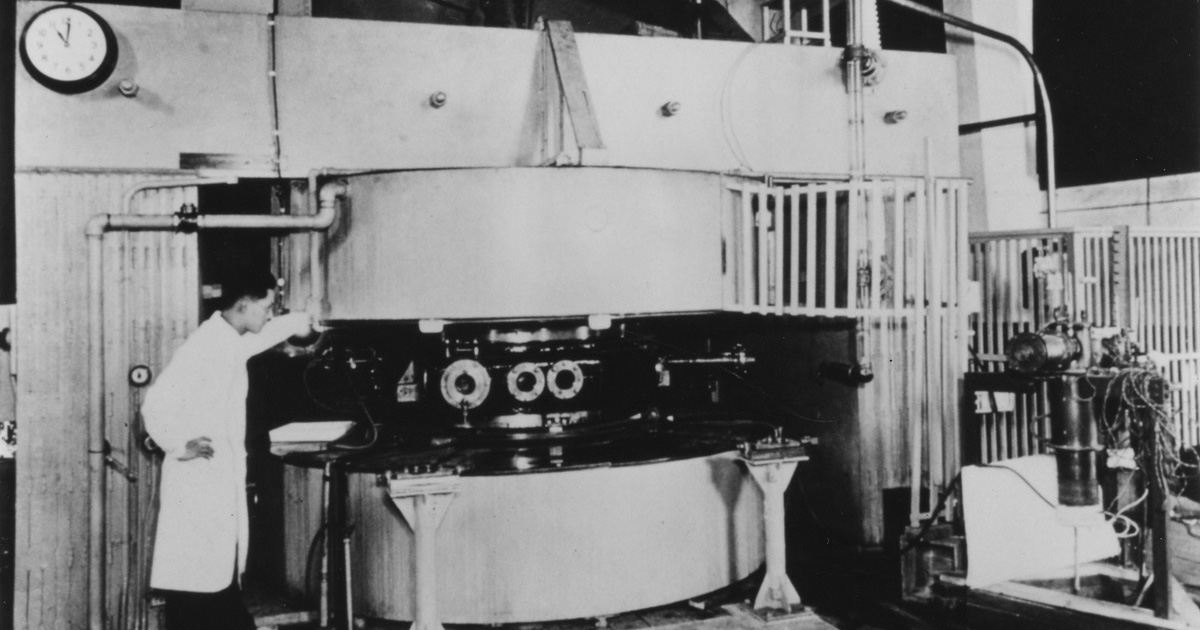

Il secondo ciclotrone del Riken. Il diametro del magnete è di 150 cm. Completato nel 1943 da Yoshio Nishina. Via Wikimedia, Public Domain

I due bombardamenti atomici di Hiroshima, il 6 agosto 1945, e tre giorni dopo quello di Nagasaki, il 9 agosto, rimangono un momento unico e inavvicinabile della storia contemporanea. Un momento che per molti anni abbiamo concepito come di svolta, perché da lì è nata, come abbiamo raccontato in uno speciale pubblicato da Il Bo live proprio nell’80esimo anniversario della prima di queste due catastrofi nucleari, una riflessione molto articolata sul ruolo sociale della scienza e sui suoi impatti, positivi e negativi, sulla società.

Leggi e guarda anche: Hiroshima e Nagasaki: 80 anni dopo il rischio nucleare è ancora aperto

Se a livello internazionale questo movimento ha portato, negli anni, come ci hanno raccontato nello speciale Giulio Peruzzi e Alessandro Pascolini, alla creazione di associazioni, network e iniziative come Pugwash, Scienziati per il disarmo, e altre, meno nota è forse la storia dell’impatto interno al Giappone, di cosa le bombe hanno significato per la comunità scientifica giapponese.

Ne parliamo con Marco Casolino, fisico, Dirigente della ricerca all’INFN di Roma Tor Vergata e attualmente Addetto spaziale dell’Ambasciata d'Italia in Giappone. “La figura chiave nella storia della fisica nucleare giapponese è quella di Yoshio Nishina,” racconta Casolino a Il Bo Live in call da Tokyo, “considerato il padre della fisica giapponese, nato nel 1890 e morto giovane, nel 1951. Nishina era a capo del programma di sviluppo della fisica nucleare giapponese durante la seconda guerra mondiale.”

La storia di Nishina è esemplare. Fin da studente grazie alle lezioni del fisico Hantaro Nagaoka, il primo scienziato a proporre un modello atomico, si appassiona alla fisica atomica come la scienza che prometteva di studiare i fondamenti del mondo naturale, e dunque entra nel 1920 al Riken, l’Istituto fondato nel 1917 come primo centro di ricerca dedicato alla scienza pura e alle sue applicazioni. Passa parecchi anche in Europa, dove conosce sia Rutherford che Niels Bohr, in quel momento magico e vivacissimo della fisica europea degli anni ‘30 in cui c’è grande entusiasmo e condivisione per le scoperte atomiche. Al suo ritorno in Giappone fonda il Nishina lab e invita i principali fisici europei in visita, dando vita al programma atomico giapponese.

Yoshio Nishina a Copenhagen nel 1926, foto di GFHund, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

E però, ci spiega ancora Marco Casolino, “anche se il settore militare era interessato allo sviluppo di armi, Nishina si rese subito conto che anche se c’erano le competenze intellettuali mancavano quelle tecniche, perlomeno nella scala che poi servirà al progetto Manhattan per lo sviluppo della bomba atomica.”

Nishina dunque inizia il suo programma di ricerca, sfruttando il decadimento dell’uranio per avviare la reazione a catena e portare avanti gli studi di fisica nucleare. In questi anni il Riken si dota di diversi ciclotroni per la ricerca, nulla che potesse portare alla costruzione di armi nucleari.

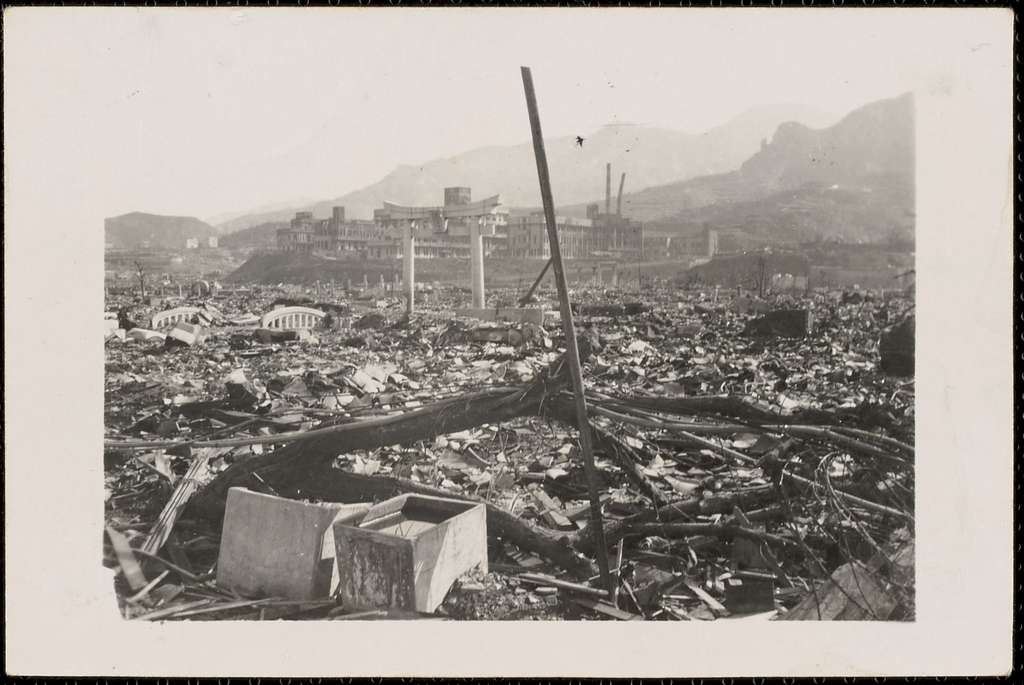

Dopo il lancio della prima bomba su Hiroshima, Yoshio Nishina viene convocato dall’esercito imperiale giapponese per capire cosa fosse successo. “L’8 agosto Nishina entra a Hiroshima,” continua Marco Casolino, “e si rende conto subito che quello che vede è l’effetto di una bomba nucleare. Compila una lista di motivazioni tecniche, dall’intensità al calore, dalle ombre umane impresse sulle superfici al fatto che le lastre fotografiche degli ospedali fossero tutte impressionate dalla radiazione. Il suo responso per l’esercito è chiarissimo e il suo consiglio è di arrendersi immediatamente.” Ma la resa arriva solo dopo il lancio della bomba su Nagasaki. Anche in quel caso, è Nishina a verificare gli effetti devastanti sulla città.

Dopo lo sbarco delle forze americane in Giappone arriva lo smantellamento del programma nucleare giapponese. Uno smantellamento che potremmo ben definire coreografico, visto che il ciclotrone del Riken viene letteralmente smontato e buttato nella baia di Tokyo, per decisione del comandante supremo delle forze alleate, il generale Douglas MacArthur, contro il parere non solo della comunità scientifica giapponese ma anche di quella americana che conosceva il lavoro di Nishina ed era consapevole che non si trattava di uno strumento adatto alla costruzione di ordigni nucleari.

La devastazione causata dalla bomba atomica sganciata su Nagasaki. Foto da Picryl, Public domain

Anche grazie al movimento di protesta, però, dagli Stati Uniti viene inviato il fisico Harry Kelly per verificare il potenziale bellico delle infrastrutture scientifiche giapponesi. “Harry Kelly rimane in Giappone fino al 1950, e diventa talmente amico di Yoshio Nishina che dopo la sua morte, avvenuta a metà anni ‘70, una parte delle sue ceneri sono state sepolte accanto a quelle di Nishina in Giappone.” continua il suo racconto Marco Casolino, “Ed è proprio grazie a Kelly che Nishina non finisce nelle liste di epurazione degli scienziati giapponesi compilate dagli Stati Uniti e che, anzi, riesce a ricostruire il Riken come istituto di ricerca semi-privato, cambiandone l’assetto, ma riavviando il programma di ricerca nei campi della fisica delle particelle”.

Grazie alla collaborazione con Kelly, dunque, e a finanziamenti nuovi, Nishina riesce a rimettere in piedi la scienza giapponese con lasciti importanti ancora oggi, che portano al Nobel in fisica per molti tra i suoi allievi e successori, come Hideki Yukawa e Shin-itiro Tomonaga e molti altri.

La sua eredità più significativa è stata quella di indirizzare gli sforzi della ricerca in fisica verso usi civili e non bellici, e lui è considerato a tutti gli effetti il padre della scienza contemporanea in Giappone. Oggi il Riken è uno dei più importanti centri di ricerca internazionali, con numerose sedi in tutto il Giappone e oltre 3000 scienziati attivi in diversi campi della ricerca. E proprio al Riken, grazie al suo acceleratore di ioni pesanti RILAC, è stato sintetizzato nei primi anni di questo secolo l’elemento 113, il nihonio (il cui simbolo è Nh), superpesante e instabile. Il suo inserimento nella tavola periodica, come primo elemento scoperto in Asia, è stato poi approvato dallo IUPAC, l’Unione internazionale della chimica pura e applicata, nel 2016.

“Va riconosciuto che nel periodo post- bellico c’è poi stata una forte collaborazione tra gli americani, i giapponesi, e ovviamente anche noi italiani e molti altri paesi nel contesto scientifico.” conclude Marco Casolino, “Oggi ormai le collaborazioni sono davvero infinite.

Un piccolo esempio, molto significativo sotto il profilo storico-culturale, è quello del Telescope Array, un osservatorio di raggi cosmici ad alta energia, che nasce dalla collaborazione tra l’Università dello Utah, negli Stati Uniti, e l’Università di Tokyo e che è a pochi chilometri da quello che è stato uno dei campi di internamento della popolazione giapponese-americana di seconda generazione nel corso della seconda guerra mondiale.” Il telescopio, che ha individuato nel 2023 il secondo raggio cosmico ad ultra-alta energia più potente mai rilevato, si trova nella contea di Millard, vicino a Delta, dove c’era appunto il Topaz site, operativo tra il 1942 e il 1945, e dove sono passate più di 11mila persone con cittadinanza statunitense ma di origine giapponese. A pochi chilometri uno dall’altro, dunque, oggi ci sono un museo che ricorda questa storia, di divisione e guerra, e uno strumento scientifico dove i ricercatori dei due paesi prendono insieme le misure per scrutare i misteri del cosmo.

Questa è l’immagine che vorremmo tenere viva e attuale, anche in questo preciso momento storico, che pare metterla nuovamente in discussione. Quella di una scienza collaborativa, al servizio della conoscenza e della pace, e non della guerra e della distruzione.