Rischio vulcanico: importante investire non solo nei Paesi occidentali

Foto: Adobe Stock

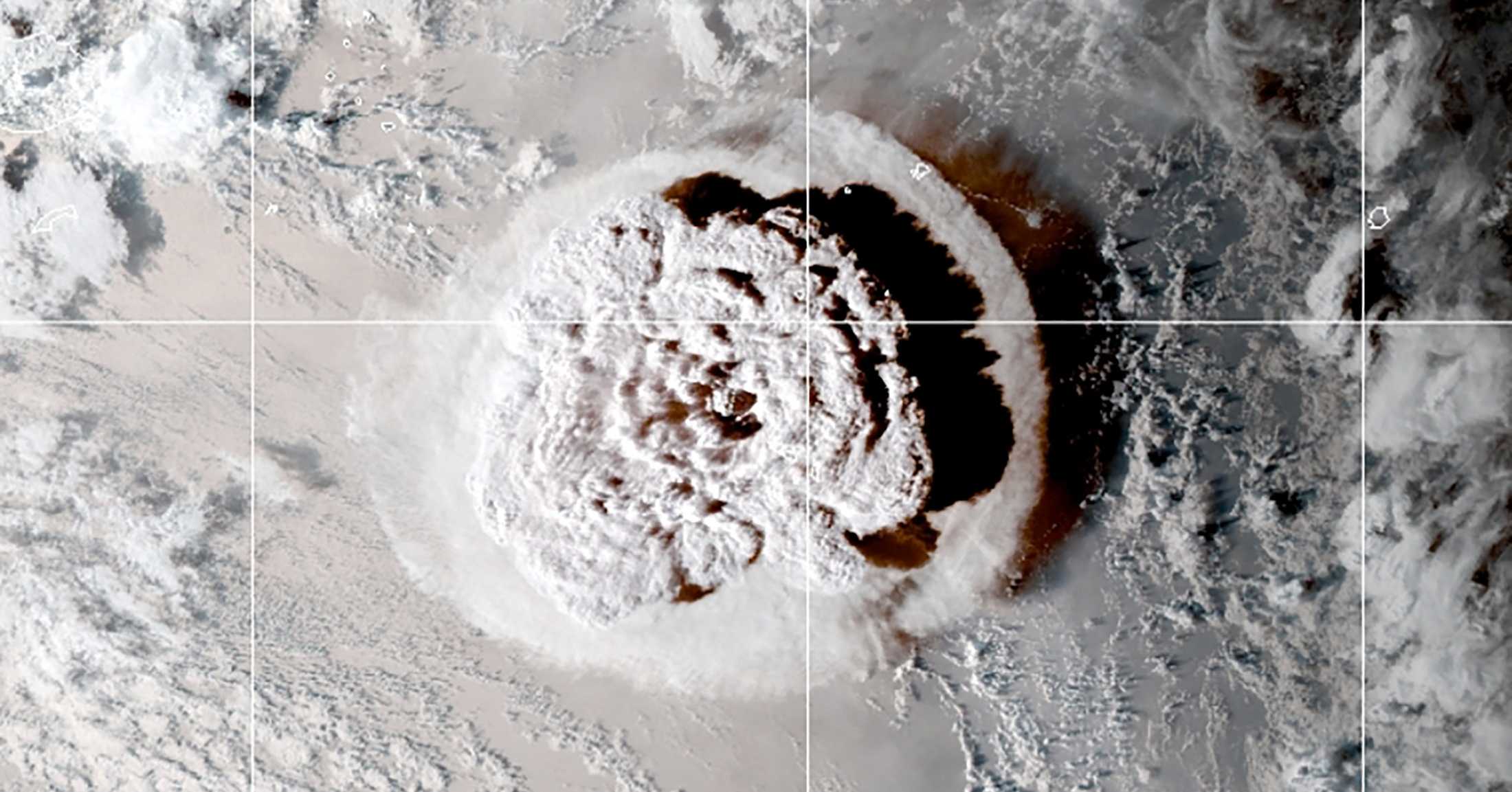

L’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a inizio anno ha fatto molto parlare di sé per la straordinaria potenza dell’esplosione, la più grande finora mai registrata. Secondo le stime della Nasa, l’energia associata sarebbe stata oltre 500 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Sono state prodotte onde di tsunami e una serie di onde di pressione che hanno fatto il giro del mondo varie volte e che sono state registrate da tutti i sistemi barometrici presenti sul pianeta. La cenere ha coperto centinaia di chilometri quadrati, colpendo le infrastrutture, i prodotti agricoli, gli stock ittici, e i danni causati sono stati pari al 18,5% del prodotto interno lordo di Tonga. In un articolo pubblicato su Nature, Michael Cassidy e Lara Mani, rispettivamente vulcanologo dell’università di Birmingham e ricercatrice del Centre for the Study of Existential Risk (Cser) dell’università di Cambridge, riferiscono che esiste una probabilità su sei che in questo secolo si verifichi un’eruzione di magnitudo 7 o superiore, dunque molto più dirompente di quella di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. E uno studio condotto nel 2021 ha calcolato che eventi di magnitudo 7 si verificano circa una volta ogni 625 anni. Ebbene il mondo, secondo Cassidy e Mani, è terribilmente impreparato ad affrontare eventi del genere, con tutte le ripercussioni che potrebbero avere sulle catene di approvvigionamento globali, sul clima, sull’economia e sulle comunicazioni. “Non esiste – scrivono gli scienziati – un’azione coordinata, né investimenti su larga scala, per mitigare gli effetti globali delle eruzioni di grande magnitudo. E questa situazione deve cambiare”.

Sulla stessa linea anche Gianfilippo De Astis, vulcanologo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e vicepresidente dell’Associazione italiana di Vulcanologia con cui abbiamo parlato dell’argomento: “Non siamo pronti ad affrontare eruzioni di questa portata”, afferma. “Fino a 40-50 anni fa del resto non esistevano nemmeno gli strumenti e la tecnologia necessaria per poter fare misure analoghe a quelle condotte durante l’eruzione di Hunga Tonga, nel caso specifico. Manca, dunque, la registrazione di dati relativi a eruzioni così potenti. Inoltre, va considerato che nella vulcanologia moderna non abbiamo mai assistito a una tale potenza eruttiva”. Anche l’eruzione del 1991 del vulcano Pinatubo, che è stata di grande magnitudo, non ha dato riscontri analoghi a quelli di Hunga Tonga.

More must be done to forecast and try to manage globally disruptive volcanic eruptions. The risks are greater than people think https://t.co/KWweymLzqP

— nature (@Nature) August 17, 2022

“Ogni anno – continua il vulcanologo – ci sono in media dai 40 ai 50 vulcani attivi con eruzioni in corso che poi nel tempo variano. Questo è un dato che si conosce, perché ci sono osservatori vulcanologici, università, centri di ricerca che se ne occupano”. Tra i vulcani attivi ne esistono poi alcuni che si trovano attualmente in uno stato di quiescenza, non sono cioè in fase di eruzione, ma lo sono stati nel corso degli ultimi 10.000 anni. “Non tutti i vulcani potenzialmente attivi hanno una storia eruttiva ben nota per varie ragioni: o non eruttano da molto tempo (mai in epoca storica, per esempio), o sono distribuiti in zone difficilmente raggiungibili che ne rendono difficile lo studio, ragion per cui non ne sono state approfondite in dettaglio le eruzioni passate più recenti. Inoltre, anche se conosciamo con una certa precisione i vulcani attivi sulla Terra con eruzioni in corso, non possediamo lo stesso grado di conoscenza sulle loro attività passate, sui loro stili eruttivi e sui cambiamenti di stile (eventualmente) avvenuti. Le loro potenziali attività future dunque restano ignote, perché ciò si può stabilire solo avendo una conoscenza della storia eruttiva degli ultimi 5.000-10.000 anni per ogni vulcano attivo. Queste informazioni senz’altro mancano per un certo numero di vulcani, e dunque non possiamo dire di avere una conoscenza assoluta delle loro potenzialità eruttive”.

Questa incompletezza nei dati disponibili viene evidenziata anche da Cassidy e Mani su Nature, con particolare riferimento agli eventi di grande portata: gli scienziati riferiscono che delle 97 eruzioni vulcaniche di magnitudo 7 o superiore avvenute tra 60.000 e 9.000 anni fa – rilevate da un gruppo di scienziati esaminando le carote di ghiaccio di entrambi i poli nel 2021 – solo poche sono state attribuite a vulcani specifici. Secondo le stime, continuano i due autori, fino all’80% delle eruzioni di magnitudo 6 avvenute prima dell’anno 1 d.C. manca attualmente nella documentazione geologica globale, con dati particolarmente scarsi per le isole oceaniche come le Curili, per l’Indonesia e le Filippine, Paesi invece con alcune delle più alte densità di vulcani. Negli ultimi 10.000 anni hanno eruttato circa 1.300 vulcani, ma quelli attivi in realtà potrebbero essere molti altri: come sottolineato anche da De Astis, le loro recenti eruzioni potrebbero non essere note perché la loro posizione non è stata studiata, oppure potrebbero essere rimasti dormienti per molto tempo ma ancora capaci di un grande evento esplosivo.

Eruzione di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. CIRA/NOAA/Handout via REUTERS

“Senz’altro non ci sono vulcani monitorati omogeneamente in tutto il mondo – sottolinea De Astis –, e ciò dipende dal grado di avanzamento della tecnologia dei singoli Paesi. Chiaramente i Paesi occidentali, più sviluppati e con più risorse, monitorano i loro vulcani a pieno regime, con i sistemi di monitoraggio più avanzati. Ce ne sono molti altri, invece, che non hanno le stesse risorse e dunque non possono svolgere questo tipo di attività allo stesso modo. Bisogna senz’altro estendere, implementare dove possibile i sistemi di monitoraggio. C’è da dire, poi, che anche i Paesi sviluppati potrebbero avere le risorse, ma non avere interesse a dispiegare sistemi di monitoraggio tanto sofisticati, perché magari i luoghi interessati sono troppo remoti e non coinvolgono un numero significativo di persone. E questo chiaramente fa la differenza. A un governo non conviene investire nel sistema di monitoraggio di un vulcano che non ha un grande impatto sui territori abitati circostanti”. Ciò tuttavia costituisce un limite a livello globale.

De Astis spiega che i parametri fisici e chimici che vengono monitorati sui vulcani sono ormai abbastanza standard: sono segnali di tipo sismico, dunque registrazione di terremoti, segnali delle deformazioni del suolo, segnali di variazione del gas output, cioè delle emissioni dei gas sia in termini di flusso che di specie chimiche coinvolte e di temperatura, segnali (micro) gravimetrici. “Esistono poi i sistemi satellitari, i sistemi di remote sensing. Oggi alcuni istituti o osservatori vulcanologici fanno largo uso di droni per monitorare le aree più difficilmente raggiungibili. Si tratta di un settore nuovo che tuttavia solo pochi Paesi hanno sviluppato di recente, e cioè quelli occidentali con più risorse”. Secondo De Astis, difficilmente un Paese africano o del Sud America – nonostante qui si stiano facendo progressi – possono avere a disposizione tecnologie di questo tipo o possono investire in maniera importante negli strumenti necessari a formare un sistema integrato di rilevazione dei diversi segnali che consentono di ottenere un quadro di precursori di previsione efficace.

“Nella previsione a breve termine delle eruzioni vulcaniche siamo vari passi avanti rispetto alla previsione dei terremoti, perché si monitora un’area già definita dalla natura, cioè l’area vulcanica che è in un territorio ristretto”. È possibile rilevare la presenza di fenomeni precursori che generalmente precedono un’eruzione, di alcune ore o alcuni giorni, e dunque prevedere un certo tipo di comportamento vulcanico. Non si tratta, tuttavia, di una regola valida in assoluto. “Il comportamento di vulcani esplosivi è molto più difficile da prevedere, perché l’evolversi della dinamica eruttiva può essere molto veloce. Rimane sempre un numero di vulcani che non danno segnali precursori, o li danno con un preavviso brevissimo di due-tre minuti, e le cui eruzioni dunque non sono prevedibili. Questo è quello che ci dice l’esperienza degli ultimi 40-50 anni”. È il caso per esempio di Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, la cui eruzione non ha dato chiari segnali precursori, del vulcano Hontake in Giappone nel 2014, e del Monte Nyiragongo nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021, del quale riferiscono in un altro articolo pubblicato su Nature Delphine Smittarello e colleghi.

In Nature this week: Under the volcano – The mechanism behind Mount Nyiragongo's unexpected eruption. Browse the full issue: https://t.co/iZ6UONJgGo pic.twitter.com/Xv7y2ohmh4

— nature (@Nature) September 1, 2022

Secondo De Astis, ci sono aspetti che andrebbero potenziati, come i sistemi di monitoraggio innanzitutto, quando questi non sono sufficientemente avanzati dal punto di vista tecnologico o completi nella misurazione dei segnali che possono essere rilevati. Su questa stessa linea dimostrava di essere anche Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano – sezione di Napoli dell’Ingv, in un’intervista rilasciata a Il Bo Live a commento dell’eruzione di Hunga Tonga: “Poiché sappiamo che circa 800 milioni di persone vivono su questo pianeta a meno di 100 chilometri in linea d’aria da un vulcano potenzialmente attivo e potenzialmente dannoso, probabilmente bisognerebbe che la comunità vulcanologica cominciasse in qualche modo a rendere standard un certo tipo di monitoraggio, anche basico laddove non ci fossero gli strumenti per sostenerlo, su tutti i vulcani attivi del pianeta, altrimenti sarà molto difficile conoscere effettivamente tutti i processi nel dettaglio che portano a questo tipo di eruzione”.

In secondo luogo, secondo De Astis, è opportuno lavorare sulla mitigazione del rischio: “Non bisogna edificare su territori che sappiamo essere a rischio elevato, dato che eruzioni del passato hanno prodotto effetti di dispersione dei prodotti eruttivi particolarmente significativi, con grandi spessori o con depositi letali. Lo studio delle eruzioni del passato ci consente di prevenire e di mitigare il rischio, intervenendo opportunamente sul territorio inteso come area in cui è necessario evitare di abitare, costruire, e progettare importanti infrastrutture sociali ed economiche”. Un terzo aspetto da considerare, secondo il vulcanologo, è la diffusione della conoscenza, dunque l’informazione accurata e capillare delle popolazioni che vivono in aree vulcanicamente attive. Aspetti, questi, su cui insistono anche Cassidy e Mani su Nature.

De Astis conclude osservando che oggi viene molto usato il termine “resilienza” a livello di comunità anche in vulcanologia, per indicare la capacità di una popolazione che vive in una certa area a rischio di reagire, di saper far fronte a un potenziale pericolo, adattando le proprie abitudini, esigenze, necessità, e comportamenti sulla base dei fattori culturali, storici, religiosi, sociali che la caratterizzano. L’idea di resilienza però non deve far desistere la comunità scientifica e le autorità dai propri impegni e dagli opportuni investimenti di risorse in quei territori. “Bisogna continuare a investire nelle tecnologie, nella diffusione della conoscenza, è necessario stanziare risorse economiche dove i rischi naturali sono possibili e particolarmente impattanti e questo è un compito a cui uno Stato non può venire meno”.