L'Italia vuole trovare minerali critici nelle sue miniere

A maggio 2024 è entrato in vigore il regolamento EU sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials Act), che include una lista di circa 30 minerali dalle cui forniture dipendono la transizione energetica, quella digitale e, sempre di più, la sicurezza continentale.

Recependo la nuova normativa europea, l’Italia ha elaborato tramite ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), MASE (ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e MIMIT (ministero delle imprese e del made in Italy) un Programma nazionale di esplorazione mineraria (PNEM) con cui intende rivitalizzare il settore: l’ultimo investimento nazionale in ricerca mineraria infatti risale a più di 30 anni fa.

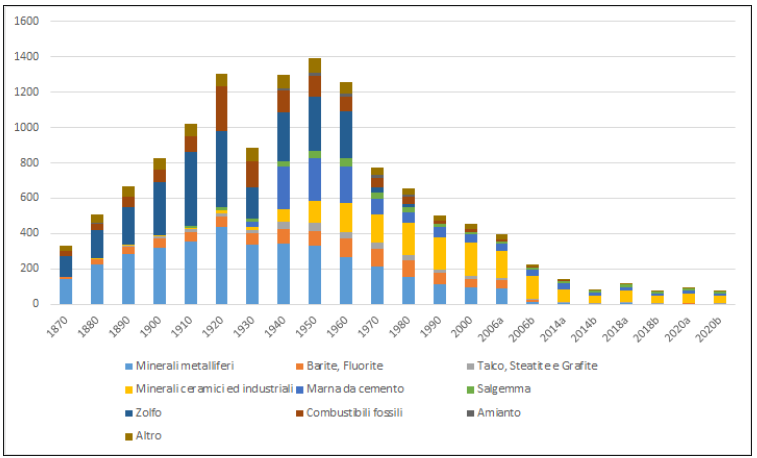

Nel corso del XX secolo l’estrazione mineraria in Italia ha riguardato soprattutto minerali metalliferi (ferro, piombo, zinco e altri) nell’arco alpino, la lignite (una forma di carbone fossile) nell’Italia centrale, mentre in Sicilia, anche con lo sfruttamento di bambini, si estraeva lo zolfo. Sono stati estratti inoltre minerali di interesse industriale, in particolare quelli ad uso ceramico, dei quali l’Italia continua ad essere un buon produttore e leader continentale. Non sono stati sostanzialmente sfruttati invece i giacimenti di minerali che oggi hanno acquisito nuovo valore e interesse economico come il litio, le terre rare o il cobalto.

Il PNEM ha ora a disposizione 3,5 milioni di euro che serviranno a finanziare una prima fase che sarà dedicata esclusivamente a una nuova mappatura non invasiva delle risorse minerarie del Paese. In questa fase, un ruolo chiave sarà ricoperto dal mondo della ricerca.

La fase 1: mappatura, dati e ricerca

“A causa dell’estrema carenza di imprese specializzate nel campo dell’esplorazione mineraria di minerali metalliferi e della necessità di dover disporre delle più avanzate conoscenze giacimentologiche” si legge nel documento, “il Programma dovrebbe essere realizzato in collaborazione con la comunità scientifica e tecnica che ancora detiene competenze in materia”, ossia università, centri di ricerca, Regioni, Province autonome, e SNPA (Sistema nazionale protezione ambiente).

Le indagini di esplorazione prevedono rilievi geologici, geochimici e geofisici, l’impiego di sensori aviotrasportati e l’analisi di immagini telerilevate. “Saranno inoltre sperimentate tecnologie avanzate come la radiografia muonica, basata sull’utilizzo di particelle cosmiche, e l’impiego di software di intelligenza artificiale per l’elaborazione e l’integrazione dei dati acquisiti”.

Tutti i dati verranno raccolti nel Database Minerario Nazionale GeMMA (database Geologico, Minerario, Museale e Ambientale), che è stato sviluppato nell’ambito del progetto GeoSciencesIR del PNRR.

Interventi esplorativi più invasivi sono previsti solo nelle fasi successive del programma (fase 2, 2026 – 2028, e fase 3, 2028 – 2030), che devono ancora venire finanziate.

Mentre l’esplorazione di base della fase 1 viene compiuta dallo Stato, l’esplorazione operativa delle fasi successive sarà effettuata da imprese minerarie specializzate e sarà concentrata su depositi ad alto potenziale. La base dati servirà proprio a favorire l’interesse di aziende nazionali ed internazionali nella richiesta di permessi di ricerca operativa, per lo sviluppo di progetti minerari che dimostrino di essere sostenibili e che superino le valutazioni di impatto ambientale.

Il programma si concentrerà sia su depositi di materie prime critiche già coltivate in passato (tra cui rame, tungsteno, manganese, magnesio, antimonio, grafite, fluorite, barite, feldspati) sia su materie prime critiche mai esplorate (litio, terre rare, cobalto, materiali del gruppo del platino). Verranno inoltre mappate quelle materie prime non critiche che hanno però rilevanza strategica (tra cui bentonite, zeoliti, caolino, molibdeno, cromo).

Con fondi PNRR inoltre è stato avviato il progetto URBES (URBan mining and Extractive waste information System) che mira a mappare e caratterizzare i rifiuti urbani e estrattivi abbandonati dalle precedenti attività minerarie: il recupero di queste cosiddette materie prime seconde è fondamentale nell’ottica della costruzione di una filiera di economia circolare che in futuro dovrà venire alimentata proprio dalle risorse minerarie già estratte e recuperate.

Siti minerari attivi sul territorio nazionale nel periodo 1870-2023 per tipo di minerale estratto, PNEM 2025, ISPRA

Cosa si estrae oggi in Italia

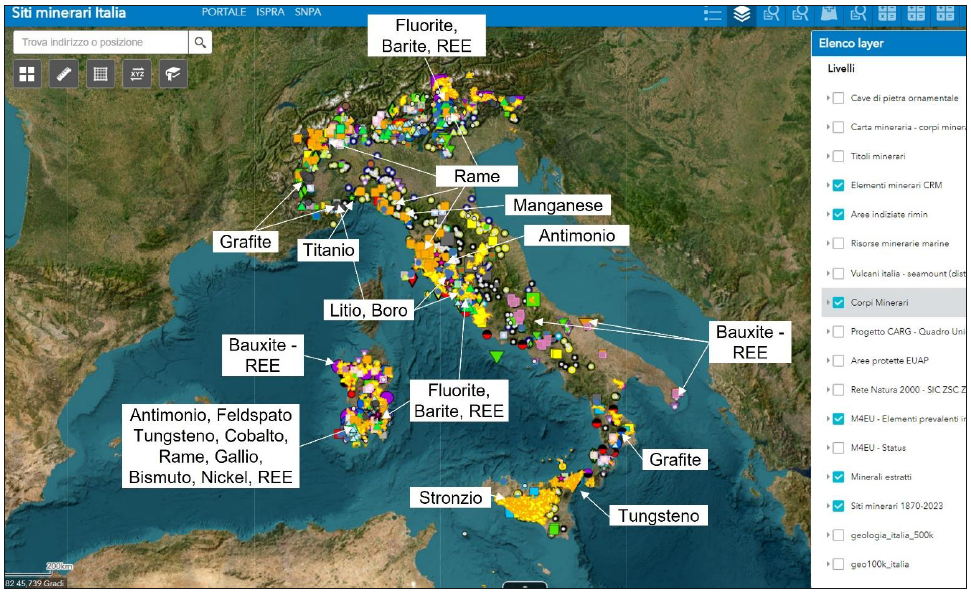

Le informazioni nazionali sulla presenza di giacimenti minerari sfruttabili dotati di potenziale economico sono ferme al 1973, a eccezione di alcuni aggiornamenti effettuati tra gli anni ‘80 e 2000. “Nel 2023, a fronte di 94 concessioni minerarie ancora in vigore, 76 risultano realmente in produzione soprattutto in Sardegna, Piemonte e Toscana”.

L’attuale attività produttiva è legata sostanzialmente alla presenza di minerali ceramici e industriali specialmente in Sardegna, dove si estraggono feldspati, caolino, argille refrattarie, bentonite, terre da sbianca. Si estrae marna da cemento (una roccia sedimentaria), diffusa soprattutto lungo la dorsale appenninica e nelle Prealpi lombardo-venete. Il salgemma proviene dalle miniere del volterrano e dell'agrigentino, mentre il sale marino proviene delle saline della Sardegna meridionale.

È pressoché nulla invece l’estrazione di minerali metallici. Le uniche materie prime critiche che vengono estratte in Italia sono la fluorite ed i feldspati, utilizzate soprattutto nel campo industriale della ceramica.

“Le motivazioni che hanno portato alla progressiva chiusura del settore dell’estrazione dei minerali metalliferi in Italia sono più di carattere politico-economico che non giacimentologico” si legge nel programma. “Le vecchie miniere erano ormai obsolete ed inquinanti e in un contesto internazionale di grandi disponibilità a basso costo era sicuramente più conveniente ricorrere ai mercati esteri. Oggi la situazione è drasticamente e rapidamente cambiata”.

Sebbene l’Italia non potrà ambire a raggiungere i livelli estrattivi di grandi economie minerarie come l’Australia, il Canada o la Cina, il programma nazionale può contribuire ad alleggerire la dipendenza dalle importazioni estere di materie prime critiche e garantire forniture di materie prime a settori industriali nazionali.

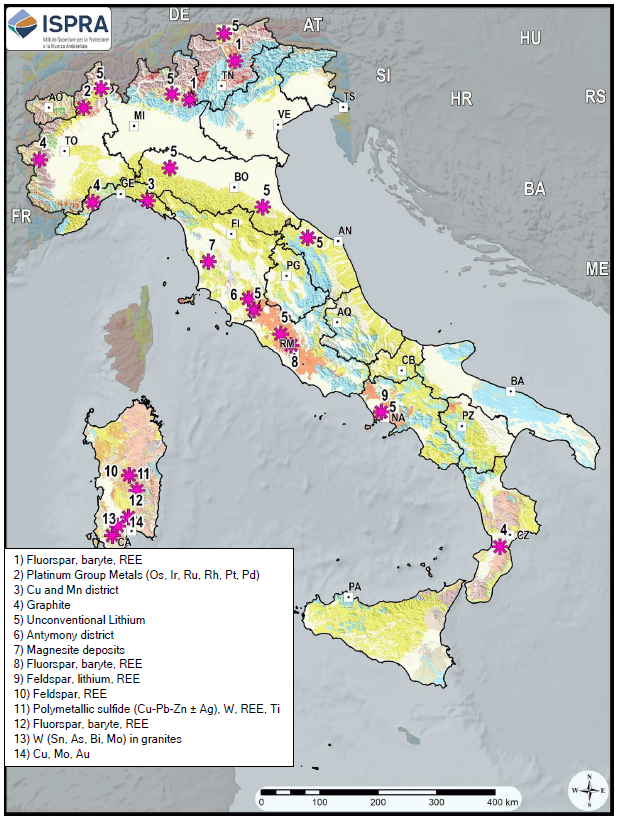

Mappa delle aree nazionali con le maggiori potenzialità di Materie Prime Critiche, desunte sulla base dell'insieme dei dati pregressi. PNEM 2025, ISPRA

Cosa si vuole esplorare

Ora il PNEM intende esplorare la possibilità di sfruttare altri giacimenti di materie prime critiche e strategiche, esplorando tutte le macro aree geografiche del Paese.

Nel comunicato dell’Ispra si legge che nel Nord-Est, Lombardia e Trentino-Alto Adige saranno al centro delle ricerche per la presenza di fluorite e barite, nonché di terre rare localizzate nelle Alpi Meridionali. A Nord-Ovest, l'attenzione si concentrerà sull’area di Finero, in Piemonte, per l’indagine sui metalli del gruppo del platino (PGM), mentre nelle ofioliti liguri verranno esplorati giacimenti di rame e manganese. Sempre in Piemonte e in Liguria si cercherà di approfondire la conoscenza dei depositi di grafite.

Nel Centro Italia, in particolare in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Marche e alcune aree del Piemonte, sarà analizzato il potenziale del litio, sia in contesti geotermali che sedimentari. In Toscana, inoltre, saranno oggetto di studio i noti depositi di antimonio e magnesio delle Colline Metallifere, mentre nel Lazio le attività si focalizzeranno sulla fluorite, anche in relazione alla sua concentrazione in terre rare.

Nel Sud Italia, la Campania sarà interessata da indagini sul litio, sui feldspati e su altri minerali industriali strategici per l’industria nazionale, mentre in Calabria verranno esaminati i significativi giacimenti di grafite della Sila.

In Sardegna, storicamente la principale regione mineraria italiana, l’esplorazione riguarderà diversi materiali: minerali industriali come feldspati, zeoliti, bentoniti e caolino presenti nelle aree magmatiche; mineralizzazioni a fluorite, barite e terre rare nel centro-sud dell’isola; e i più importanti depositi metalliferi. In particolare, si opererà nel distretto di Funtana Raminosa, dove verranno indagati tungsteno, terre rare, rame e altri solfuri, e nel settore sud-occidentale dell’isola, dove l’interesse è rivolto al rame e al molibdeno, associati a stagno, bismuto, arsenico e oro.

Localizzazione delle aree/temi di studio. PNEM 2025, ISPRA

Il PNEM propone un raggruppamento in 14 categorie di interesse primario:

1) Fluorite, Barite, Terre rare: Alpi meridionali

2) Elementi del gruppo del Platino (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd): Piemonte orientale

3) Rame e manganese: Liguria occidentale

4) Grafite: Piemonte, Liguria, Calabria

5) Litio non-convenzionale: Toscana, Lazio, EMR

6) Antimonio: Toscana

7) Magnesite: Toscana

8) Fluorite, barite, Terre rare: Lazio

9) Feldspato, Litio, Terre rare: Campania

10) Feldspato, Terre rare: Sardegna

11) Rame, Tungsteno, Terre rare, Titanio (+Piombo, Zinco, Argento): Sardegna centrale

12) Fluorite, barite, Terre rare: Sud Sardegna

13) Tungsteno, Arsenico, Bismuto (+Stagno, Molibdeno): Sud Ovest Sardegna

14) Rame (+Molibdeno, Oro): Sud Ovest Sardegna

Un esempio: litio da pozzi geotermici

Durante le esplorazioni del sottosuolo condotte da ENEL-AGIP negli anni ‘70 e ‘80, nell’area che va dal complesso vulcanico di monti Vulsini e Sabatini del Lazio fino ai Campi Flegrei della Campania, furono intercettati siti geotermici con temperature fino a 300°C e fluidi salini ad elevato contenuto di litio. Queste riserve vengono definite non convenzionali perché la maggior parte del litio al mondo viene estratto o da rocce (come in Australia) o da laghi salmastri sotterranei chiamati Salar (in Sud America).

Il PNEM prevede ora di approfondire le conoscenze di questi siti, sia mettendo ordine a dati pregressi sia raccogliendone di nuovi, per ottenere una “nuova caratterizzazione geologica, petrografica, mineralogica, geochimica e isotopica delle risorse presenti”.

Ciò servirà a estendere la ricerca in aree escluse dai vecchi modelli e a formare esperti e ricercatori specializzati. Inoltre verrà sin da subito avviato un dialogo con la popolazione per favorire la diffusione di “informazioni scientificamente corrette sui criteri di sostenibilità delle attività estrattive da fluidi geotermici”.

Solo più avanti, nelle fasi 2 e 3, si passerà allo sviluppo di tecnologie per l’estrazione e alla loro applicazione. Con le conoscenze acquisite in fase 1, si punterà ad attrarre investimenti per avviare i lavori e per stimolare la creazione e la crescita di imprese locali attorno all’attività mineraria, inclusi musei e parchi.