Dal pubblico ai privati: la nuova era delle stazioni spaziali orbitanti

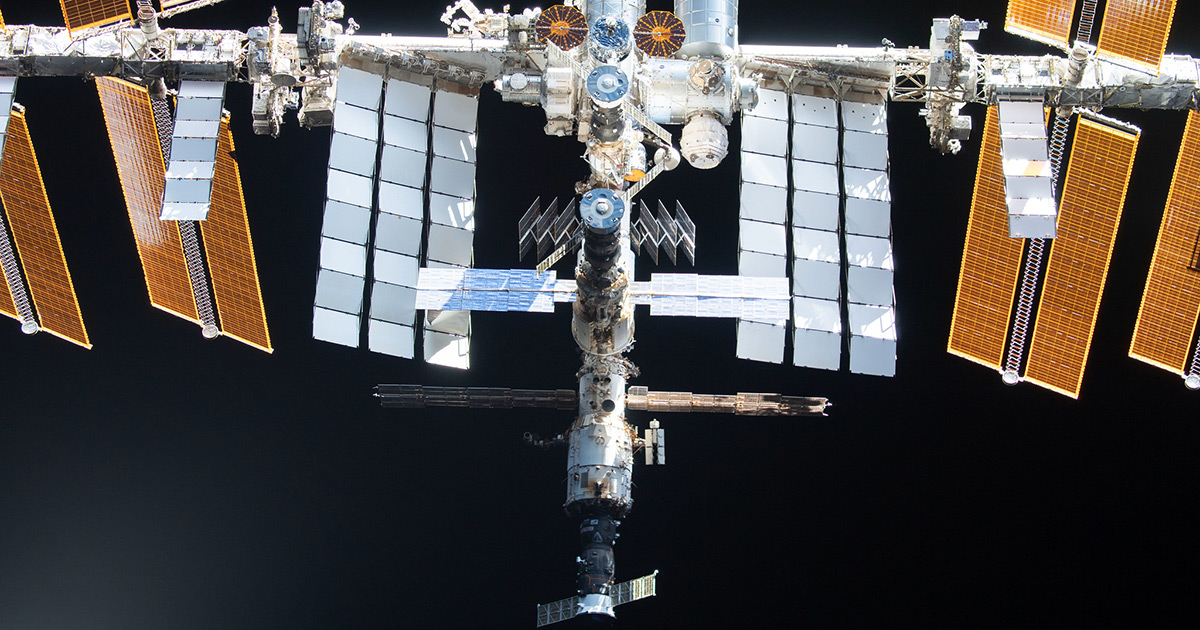

La stazione spaziale internazionale. Foto: NASA

Anche le storie belle finiscono. Quelle fatte di imprese interamente pubbliche, di accordi internazionali lungimiranti a favore del bene comune e della ricerca scientifica a beneficio dell'umanità. Si può sintetizzare così l'epopea della Stazione spaziale internazionale (ISS) e del tramonto del suo modello.

Quando, nel novembre del 1998, il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale lasciava la Terra a bordo di un razzo Proton russo, iniziava un progetto che avrebbe incarnato per oltre venticinque anni la cooperazione internazionale in orbita. Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada unirono competenze, risorse e ambizioni in quella che resta la più grande infrastruttura scientifica mai costruita nello spazio. La ISS è stata simbolo e laboratorio: ha ospitato più di 270 astronauti di 20 Paesi, ha condotto esperimenti che spaziano dalla biologia alla fisica dei materiali, ha messo alla prova tecnologie indispensabili per le future missioni lunari e marziane. Ma quel modello, costoso e dipendente da complessi equilibri geopolitici, è giunto al tramonto.

La NASA ha confermato che la stazione verrà ritirata entro l’inizio degli anni Trenta. Non ci sarà, però, un’erede interamente pubblica: il futuro dell’orbita bassa sarà affidato a partnership commerciali, con aziende private incaricate di progettare, costruire e gestire le nuove stazioni. L’agenzia statunitense rimarrà cliente e utilizzatore, non più proprietaria e operatore esclusivo. Una svolta che segna la fine dell’epoca iniziata con la ISS e l’apertura di un mercato orbitale che vedrà competere start-up e colossi aerospaziali.

Le nuove politiche della NASA: dal “possesso” al “servizio in orbita”

La svolta è sancita dal programma Commercial LEO Destinations (CLD), avviato nel 2021. Con esso, la NASA ha abbandonato l’idea di un’unica infrastruttura statale e ha introdotto un approccio da “cliente di riferimento”. Non più la gestione diretta dei sistemi, ma la creazione di un mercato orbitale in cui l’agenzia acquista servizi, come fa già per i voli cargo e crew verso la ISS grazie alle partnership con SpaceX e Northrop Grumman.

Il ragionamento dietro questa strategia è pragmatico: mantenere in orbita una stazione come la ISS costa agli Stati Uniti più di un miliardo di dollari all’anno. Somme ingenti, a maggior ragione con i tagli al budget che la NASA rischia di subire e le priorità spaziali che si spostano verso la Luna e Marte.

Leggi anche: : Una corsa allo spazio con meno fondi: la NASA e il taglio del budget

Esternalizzare la gestione delle stazioni orbitali permette alla NASA di concentrare le proprie risorse sul programma Artemis e sull’esplorazione profonda, mantenendo comunque una presenza scientifica e commerciale in orbita bassa.

Dal 2021 a oggi, sono stati erogati oltre 500 milioni di dollari in contratti preliminari a diversi consorzi industriali, con l’obiettivo di stimolare concorrenza e innovazione. La NASA non stabilisce ogni dettaglio tecnico, ma definisce standard di sicurezza, capacità minime e servizi richiesti: dall’alloggio per equipaggi fino alle infrastrutture di ricerca. Spetta poi alle aziende trovare i modelli economici più sostenibili, con l’agenzia come primo cliente ma non più come unico.

Questo modello, denominato in alcuni documenti ufficiali Commercial LEO Development Program (CLDP), prevede una progressione a fasi: sviluppo preliminare, prototipi, test e infine certificazione operativa. L’obiettivo è avere almeno una nuova stazione pronta entro la fine del decennio, così da garantire la continuità della presenza umana in orbita dopo il ritiro della ISS.

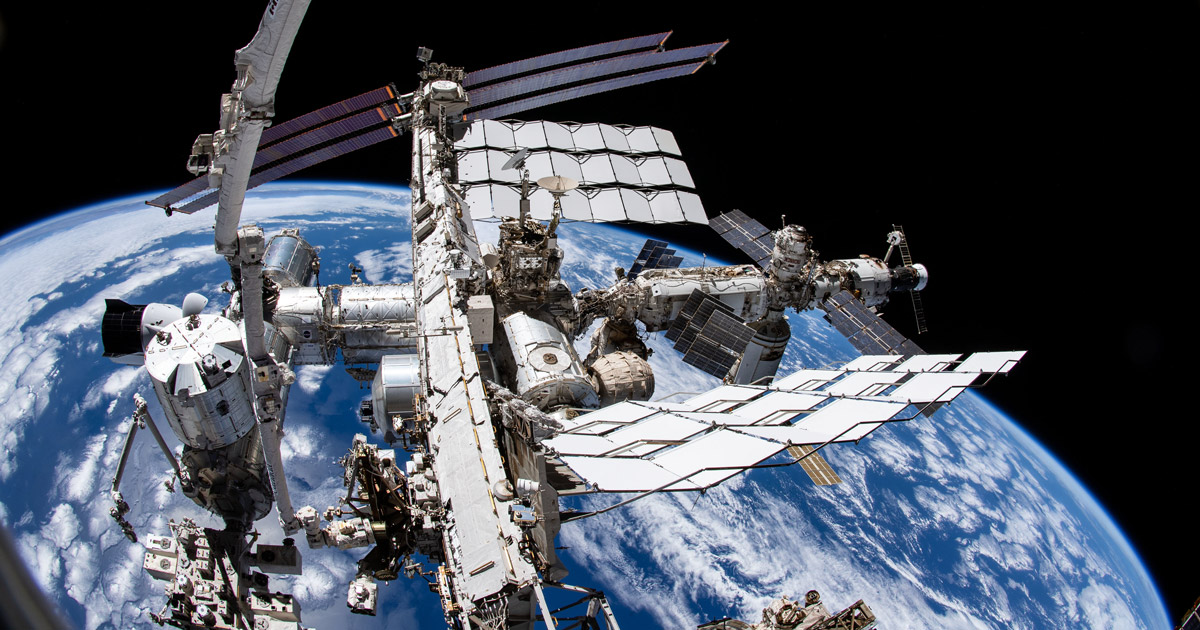

La ISS fotografata dall'astronauta Thomas Marshburn. Foto: NASA

I protagonisti della nuova corsa alle stazioni private

I primi contratti hanno coinvolto aziende come Axiom Space, Voyager Space con il progetto Starlab, Blue Origin con Orbital Reef e la californiana Vast. Ognuna propone un modello diverso, ma tutte puntano a intercettare non solo la domanda governativa, ma anche quella di università, centri di ricerca, industrie e persino turismo spaziale.

Tra i progetti più avanzati c’è quello di Axiom Station, che inizierà come un modulo aggiuntivo agganciato alla ISS nel 2027, per poi staccarsi e operare in autonomia attorno al 2028. È una transizione graduale: prima integrazione con la vecchia stazione, poi distacco per diventare una piattaforma privata. Diverso l’approccio di Starlab, frutto della collaborazione tra Voyager Space, Nanoracks e Airbus, che punta a lanciare direttamente un habitat modulare a fine decennio, con interni disegnati in collaborazione con un noto marchio proprietario di catene di hotel e un braccio robotico per le attività scientifiche. Più ambizioso e ancora in fase concettuale è, invece, il progetto Orbital Reef di Blue Origin, pensato come un vero e proprio parco orbitale multiuso, mentre Vast ha scelto una via rapida: il lancio già nel 2026 di un piccolo modulo singolo, Haven-1, capace di ospitare quattro astronauti per un mese.

Dal monopolio pubblico al mercato orbitale

La logica di fondo è chiara: non un’unica infrastruttura gestita con accordi tra governi, ma più stazioni, di dimensioni e funzioni diverse, in concorrenza e con modelli di business differenziati. La NASA non avrà più un ruolo esclusivo o in collaborazione con altre agenzie spaziali, ma diventerà anchor customer, cliente di riferimento che assicura domanda e stabilità, lasciando però spazio a investimenti privati e a utilizzi extra-governativi. È un cambio di paradigma che rispecchia la più ampia evoluzione del settore spaziale, dove l’ingresso dei capitali privati ha già trasformato il mercato dei lanci e dei satelliti.

Leggi anche: Spazio, ultima frontiera dei privati

Questa scelta non è priva di rischi. La sostenibilità economica delle stazioni commerciali dipenderà dalla capacità di attrarre clienti oltre la NASA, e non è scontato che nei prossimi dieci anni si sviluppi un mercato orbitale abbastanza ampio. Inoltre, resta aperta la questione della cooperazione internazionale: se la ISS era un progetto condiviso tra più agenzie spaziali, le nuove stazioni potrebbero vedere una frammentazione, con piattaforme americane, cinesi e forse russe o indiane, in una logica più competitiva che collaborativa.

La fine di un’era, l’inizio di un’altra

La direzione appare segnata. L’appalto ai privati della futura presenza umana in orbita bassa rappresenta la conclusione naturale dell’era ISS e l’inizio di una nuova stagione. I Paesi, e in primis gli Stati Uniti, non rinunciano allo spazio, ma ne cambiano radicalmente il modello di gestione: dal grande cantiere internazionale finanziato con fondi pubblici, al laboratorio orbitale offerto come servizio da aziende che operano sul mercato.

Il prossimo decennio dirà se questa scommessa si rivelerà vincente. Per ora, è certo che con il pensionamento della ISS si chiude un capitolo irripetibile di cooperazione e che la frontiera spaziale entra in una fase dominata non più da bandiere e trattati, ma da contratti commerciali e gare d’appalto. Un cambiamento che non riguarda solo l’economia dello spazio, ma anche il modo in cui l’umanità sceglie di stare lassù, a 400 chilometri sopra la Terra.