ISS, la città orbitante che unisce il mondo da 25 anni

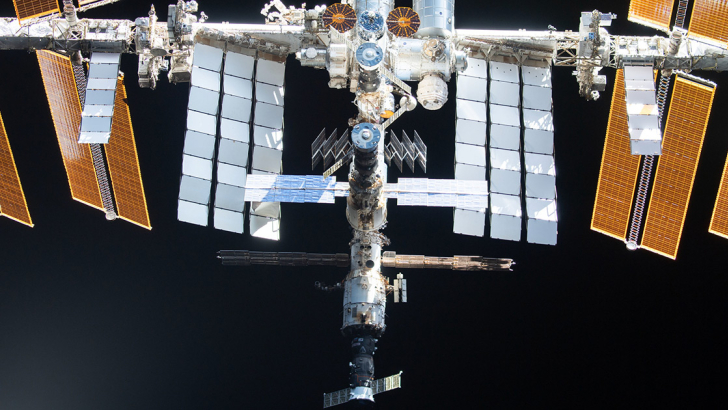

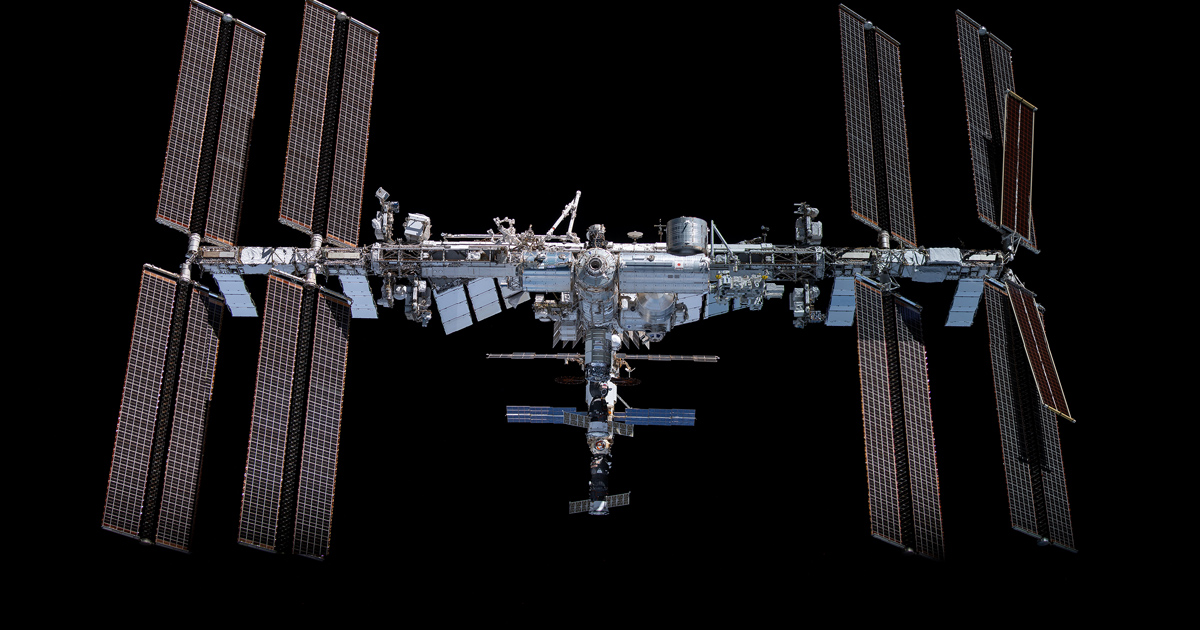

La Stazione spaziale internazionale. Foto: NASA

Quando il primo modulo della Stazione spaziale internazionale (ISS) venne lanciato il 20 novembre 1998, l’umanità non inaugurava soltanto una nuova infrastruttura orbitale. Si metteva in orbita un simbolo politico e scientifico: la dimostrazione che la cooperazione era possibile anche tra nazioni che, fino a pochi anni prima, erano state divise da una competizione e da una divisione profonda.

L’idea di una stazione spaziale permanente non era certo nuova: negli anni Sessanta del secolo scorso sia gli Stati Uniti sia l’Unione Sovietica avevano immaginato avamposti abitati in orbita bassa, e la NASA aveva portato in volo la Skylab nel 1973. Ma la svolta arrivò negli anni Ottanta. Nel 1984 il presidente Ronald Reagan annunciò il progetto “Space Station Freedom”, laboratorio orbitale interamente a guida americana. I costi eccessivi e le difficoltà politiche resero però evidente la necessità di aprire il progetto ad altri partner. Intanto, Mosca continuava a sviluppare le proprie stazioni Salyut e Mir. In quell periodo, la ricerca scientifica sovietica sulla progettazione e costruzione di moduli abitabili destinati all’orbita terrestre era sicuramente più avanzata rispetto a quella statunitense.

Un precedente importante risaliva al 1975, quando la missione Apollo-Soyuz portò al primo aggancio nello spazio tra navicelle di due Paesi rivali. La storica stretta di mano tra gli astronauti americani e i cosmonauti sovietici rimase a lungo un episodio isolato, ma negli anni Novanta sarebbe stata riletta come l’antefatto della più grande collaborazione scientifica e diplomatica del dopoguerra: la ISS.

Leggi anche: Apollo-Soyuz, la stretta di mano che scongelò la guerra fredda

Dall’idea all’orbita: la genesi della ISS

Nel 1993 Stati Uniti e Russia decisero di unire i rispettivi progetti, coinvolgendo Europa, Giappone e Canada. La nascita della ISS fu quindi il risultato diretto della nuova stagione di distensione seguita alla fine della Guerra fredda.

Il primo modulo, Zarya, costruito in Russia ma finanziato dalla NASA, aprì la strada a un’opera di assemblaggio che si sarebbe protratta per oltre dieci anni. Pochi giorni dopo arrivò Unity, il nodo statunitense che avrebbe collegato le future sezioni. Dal 2000 la stazione è abitata senza interruzioni: con l’arrivo della Expedition 1 è iniziata una presenza umana continua che dura da più di un quarto di secolo.

Una città orbitante: dati tecnici e architettura

Oggi la ISS è la più grande struttura artificiale mai realizzata nello spazio. Con dimensioni simili a quelle di un campo da calcio e una massa superiore alle 400 tonnellate, orbita a circa 400 chilometri dalla Terra, compiendo un giro completo ogni 90 minuti.

Il suo aspetto modulare riflette la cooperazione internazionale. Gli Stati Uniti hanno fornito il laboratorio Destiny e il modulo logistico Leonardo, progettato in Italia. L’Europa ha contribuito con il laboratorio Columbus, costruito a Torino. Il Giappone ha realizzato Kibo, dotato di una piattaforma esterna per esperimenti all’aperto, mentre il Canada ha fornito il braccio robotico Canadarm2, indispensabile per l’assemblaggio e la manutenzione. La Russia ha garantito il cuore operativo, con moduli come Zvezda, Poisk, Rassvet, Nauka e Prichal, oltre ai rifornimenti regolari delle navette Progress.

Laboratorio di frontiera

La ISS è soprattutto un laboratorio unico, dove la microgravità consente studi impossibili sulla Terra. Esperimenti biologici e medici hanno permesso di comprendere gli effetti della vita prolungata nello spazio sul corpo umano, dati cruciali per le future missioni verso la Luna e Marte. Nel campo dei materiali e della fisica, la ricerca ha aperto prospettive utili anche per applicazioni terrestri, dall’ingegneria biomedica alla depurazione dell’acqua.

Il laboratorio orbitale è inoltre un luogo di innovazione tecnologica. Attraverso il National Lab statunitense, università e imprese private hanno avuto accesso a una piattaforma scientifica di valore inestimabile. L’ESA ha portato avanti progetti come l’osservatorio ASIM, che osserva i fenomeni elettrici dell’alta atmosfera, mentre nuovi sistemi energetici come i pannelli solari arrotolabili ROSA hanno aperto la strada a soluzioni più leggere e flessibili.

Diplomazia orbitale

La ISS è anche un esperimento di diplomazia. Astronauti e cosmonauti hanno vissuto e lavorato fianco a fianco persino nei momenti di maggiore tensione politica tra i rispettivi governi. Per quasi un decennio, dopo la fine del programma Shuttle nel 2011, le capsule Soyuz russe sono state l’unico mezzo per trasportare astronauti in orbita. Con l’arrivo delle Crew Dragon di SpaceX e il debutto del Boeing Starliner, la capacità di accesso alla stazione si è diversificata, ma i veicoli russi restano tuttora fondamentali per rifornimenti e gestione orbitale.

Dalla Expedition 1 a oggi, più di 270 persone provenienti da 20 Paesi hanno fatto esperienza a bordo della ISS, trasformandola in un vero e proprio avamposto internazionale.

Leggi anche: Lo spazio, tra guerra e pace

La situazione attuale e le prospettive future

Oggi la stazione ospita fino a sette membri e continua a essere un fulcro della ricerca spaziale. Nel 2025 è stata celebrata la ricorrenza dei 25 anni di presenza umana continua. Tuttavia, i segni dell’usura sono sempre più evidenti. NASA, ESA, Canada e Giappone hanno confermato il sostegno fino al 2030, mentre la Russia ha annunciato la propria permanenza fino al 2028.

Leggi anche: Dal pubblico ai privati, la nuova era delle stazioni spaziali orbitanti

Per il disarmo finale, la NASA ha affidato a SpaceX la realizzazione del veicolo che guiderà la ISS verso un rientro controllato nell’atmosfera, un’operazione dal valore simbolico enorme. Parallelamente, si progettano nuove stazioni commerciali e avamposti dedicati al programma Artemis, che vedrà un ritorno umano sulla Luna, e alle missioni di più lungo respiro verso Marte.

Un’eredità che va oltre lo spazio

La ISS non è soltanto un laboratorio orbitale: è la prova che la scienza e la cooperazione possono superare rivalità geopolitiche e divisioni ideologiche. Nata dalle ceneri della Guerra fredda, ha offerto all’umanità un esempio concreto di convivenza e collaborazione nello spazio.

Il futuro prevede nuove infrastrutture e nuovi protagonisti, ma il lascito della Stazione spaziale internazionale resterà vivo nelle tecnologie sviluppate, nelle generazioni di astronauti formati e, soprattutto, nell’idea che lo spazio possa essere una frontiera condivisa. Un insegnamento prezioso, che continua a ruotare silenzioso intorno alla Terra ogni 90 minuti.