Lo spazio, tra guerra e pace

La Stazione Spaziale Internazionale. Foto: NASA

La fantascienza è divisa a metà. C’è chi dipinge lo spazio come un luogo utopico, frequentato da una specie umana illuminata, affrancatasi dalle bruttezze del passato. E c’è chi lo dipinge come teatro di nuove guerre, espansioni e conquiste: un’appendice – più vasta – di quello che vediamo, ai giorni nostri, sulla Terra. La realtà è, ovviamente, diversa, ma lo spazio – da quando è iniziata la sua esplorazione nel secolo scorso – era e rimane un luogo di frontiera e di conquista, con tutte le accezioni che il termine comporta.

Prima c’erano gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Ora, con molti attori (privati e non), la corsa allo spazio si tinge di nuove connotazioni, ma c’è una sottile linea rossa che accomuna gli anni Sessanta del secolo scorso al XXI secolo: il ruolo della diplomazia spaziale e di come, nello spazio, la competizione, anche muscolare, e la corsa agli armamenti abbia portato a situazioni di collaborazione che, per le premesse, non si sarebbero mai immaginate.

Un passo indietro – la fine della II guerra mondiale

Ci sono due episodi, dal 1944 in poi, verso la fine del secondo conflitto mondiale, che impongono attenzione. Da una parte, il regime nazista aveva iniziato a usare, con successo e per la prima volta al mondo, dei razzi a lungo raggio per colpire il nemico (soprattutto l’Inghilterra). Si trattava dei missili V2 (abbreviazione del nome di propaganda vergeltungswaffe 2, arma di rappresaglia 2). Progettati per avere una gittata di oltre 200 km, le V2 sono da sempre considerate le antenate dei moderni missili balistici che iniziarono a essere sviluppati proprio a partire dai progetti nazisti e dallo studio dei razzi “sequestrati” alla resa della Germania.

La spinta allo sviluppo della balistica moderna nasce dall’altro evento che maggiormente scosse la comunità internazionale: lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. La corsa al nucleare bellico tra Stati Uniti e Unione Sovietica ebbe un corollario importante: trovare un modo più efficiente, oltre agli aerei da bombardamento, di attaccare un paese ostile con un’arma atomica.

Un razzo V2 sulla rampa di lancio.

Missili, “muscoli” e scienza

Va da sé che l’esigenza di sviluppare missili sempre più potenti, in grado di trasportare ordigni tattici, passava per una zona ancora inesplorata: lo spazio. Sarebbe riduttivo (e anche irrispettoso a tratti) dire che lo sviluppo dell’intero programma spaziale americano e sovietico avesse ben poco a che fare con la scienza e tantissimo con l’arte della guerra. Ma sarebbe altrettanto miope non ammettere che dietro agli sviluppi dei razzi, dei primati URSS (il satellite Sputnik e a seguire il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin) e poi dello strapotere americano con lo sbarco sulla Luna non ci fosse anche una dimostrazione muscolare di supremazia: scientifica certo, tecnologica pure e altrettanto bellica. D’altra parte, i primi 60 anni del secolo scorso furono la dimostrazione di come la scienza (dall’atomica in poi e con i relativi pentimenti, basti pensare a Oppenheimer) potesse essere usata per fini che di scientifico avevano ben poco.

Come racconta Emilio Cozzi nel suo libro Geopolitica dello spazio: storia, economia e futuro di un nuovo continente (Il Saggiatore), lo choc per il lancio dello Sputnik impresse una tale accelerazione nei piani statunitensi che, da lì a poco tempo, fece nascere due colonne portanti del sistema scientifico e bellico americano. Per quest’ultimo, il presidente USA Dwight Eisenhower fondò la DARPA, acronimo per Defence Advanced Research Project Agency: tuttora operativa, è il braccio sperimentale militare del Pentagono. Lato scientifico, nel 1958 nacque la National Aeronautics and Space Administration, meglio nota – per tutti – con il nome di NASA. L’obiettivo era dichiarato: colmare il ritardo dal programma spaziale sovietico, il più in fretta possibile, onde evitare lo spauracchio della “estinzione nazionale” come disse lo speaker della Camera McCormack.

Dopo tutto, dal lancio dello Sputnik in poi, i sovietici avevano dimostrato di essere molto più avanzati nella costruzione di missili balistici e il successo della sfera metallica in orbita terrestre ne era il lampante risultato. D’altra parte, la dottrina militare URSS, inferiore da un punto di vista aeronautico, prevedeva di realizzare razzi sempre più grandi e potenti per poter trasportare ogive belliche sempre più pesanti. Insomma, il razzo R-7, considerato il primo missile intercontinentale della storia umana, aveva generato una rincorsa senza precedenti, agli armamenti e non.

C’è un fatto curioso, seme di una scienza e ricerca al servizio della comunità e non della guerra in senso lato: la NASA nacque (e lo è ancora) come ente civile, slegato (nei limiti) alle logiche militari. In mezzo, in una sorta di gare muscolare interna, c’erano altri attori: dall’aeronautica militare all’esercito, tutti impegnati a realizzare il razzo/missile per antonomasia.

Il decollo del razzo Saturn V della missione Apollo 11. Foto: NASA

Tra i vari progetti, il Vanguard permise di portare in orbita i primi satelliti a stelle e strisce le cui ricadute tecnologiche si vedono ancora oggi con la nascita della telemetria. Ma è la NASA, con il contributo fondamentale di un altro ingegnere che fino a pochi anni prima era votato alla produzione bellica per eccellenza (ricordate le V2?) a realizzare il razzo finora più potente al mondo: il Saturn, cioè il vettore con cui gli Stati Uniti riuscirono a portare il primo equipaggio umano sulla Luna.

Sono corse e rincorse: l’intreccio tra supremazia militare, politica, sociale, propagandistica e spaziale è intricatissimo: l’inventore delle V2, Wernher von Braun (abilissimo a fuggire e a consegnarsi agli americani alla sconfitta nazista) realizza il razzo civile simbolo dell’immaginario di quella generazione che si identifica con la corsa civile alla Luna. Ma la stessa corsa alla Luna è figlia di mire militari senza cui, però, non si sarebbe mai arrivati sul nostro satellite.

Eppur si muove

Da una tela così fitta e piena ci si verrebbe da chiedere dove si sia trovato lo spazio per progetti che non servissero a fini di propaganda o di sviluppo militare. Qualcosa si smosse un anno dopo il celebre discorso sulla Luna (12 settembre 1962) di John Kennedy. Nel 1963, il presidente americano, durante un intervento alle Nazioni Unite, lanciò il primo ramoscello di ulivo all’URSS, proponendo di unire gli sforzi per arrivare sulla Luna. Non è dato sapere se si trattasse di tattica o cosa, fatto sta che i sovietici – temendo un piano per carpire segreti tecnologici – risposero con un deciso niet.

A dire il vero, sempre nel 1966, tre anni prima dell’arrivo sulla Luna, ci fu un primo e vero atto di distensione spaziale: l’Assemblea generale dell’ONU, infatti, approvò l’Outer Space Treaty con cui le nazioni dotate di tecnologia adatta ad andare nello spazio si impegnavano a considerare tutto ciò al di fuori dell’atmosfera terrestre come di interesse per l’intera umanità, senza la possibilità di vantare diritti di possesso di alcun genere. Il trattato venne ratificato da Stati Uniti, Regno Unito e URSS.

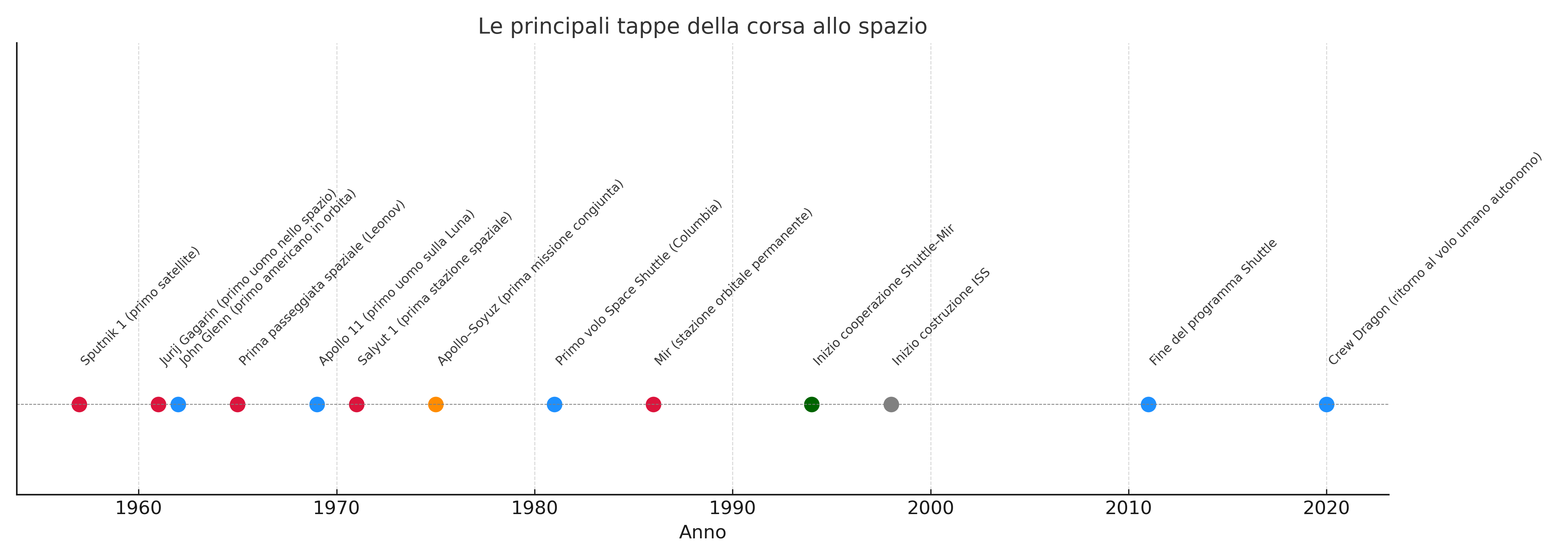

Le tappe della corsa allo spazio

Il sorpasso americano

Il resto è storia: il 20 luglio del 1969 due astronauti americani (Neil Armstrong e Buzz Aldrin) misero per la prima volta i piedi sulla regolite lunare con la missione Apollo 11.

Da quel giorno, molte cose cambiarono: l’Unione Sovietica scontò la peggiore sconfitta nella corsa allo spazio, fino a pochi anni fa di suo completo dominio; gli Stati Uniti proseguirono con il loro programma Apollo ma si dovettero, ben presto, scontrare con un’opinione pubblica più tiepida (la missione Apollo 13 con la tragedia sfiorata non contribuì a migliorare il clima) e con una mutata condizione socio-politica.

Il primo atto diplomatico spaziale

La nascita vera e propria della diplomazia spaziale nasce, insomma, da una serie di concause politiche interne a USA e URSS. Entrambe, a partire dai primi anni Settanta del XX secolo, iniziano a sondare il terreno, in cerca di un rilancio mediatico e politico. Lo spazio diventa così, per la prima volta, il luogo non deputato alla supremazia tra le due superpotenze, ma uno in cui poter compiere gesti simbolici per appianare situazioni di tensione sulla superficie terrestre. Il primo vero disgelo della Guerra Fredda si compie il 17 luglio del 1975 con la missione congiunta Apollo-Soyuz.

L’ASTP (Apollo-Soyuz Test Program) rimase però una sorta di cattedrale nel deserto. La missione, però, dimostrò al mondo le potenzialità di operazioni congiunte internazionali.

Leggi anche: Apollo-Soyuz: la stretta di mano che scongelò la guerra fredda

Il nuovo “freddo” e le guerre stellari

È vero, George Lucas aveva già plasmato l’immaginario collettivo con l’uscita del suo primo film di Guerre Stellari (1977) ma il riferimento, purtroppo, non va alla pellicola cinematografica. La muscolarità della guerra fredda riprese vigore con l’arrivo, nella scena politica, di Ronald Reagan. Dai messaggi distensivi degli anni precedenti, si passò al motto make America great again (un dejavu) e alla realizzazione di un enorme scudo spaziale che proteggesse gli Stati Uniti da un eventuale attacco balistico nucleare. Nome in codice, Strategic Defence Iniziative, varato nel 1984, il progetto prese ben presto il nomignolo dispregiativo di Star Wars, anche e soprattutto grazie alla popolarità della trilogia citata poco fa. Dello scudo non si fece niente (curiosamente l’attuale presidente americano, Donald Trump, oltre ad aver ripreso il motto reaganiano, ha ripreso anche l’idea di uno scudo spaziale, ribatezzato Golden Dome Shield) e per vedere un vero e proprio disgelo si dovettero aspettare gli ultimi anni di vita dell’Unione Sovietica.

Lo shuttle, la MIR e la cooperazione

Dal 1975 in poi non tutto si era perduto: dopo Apollo-Soyuz non c’erano più stati contatti diplomatici e governativi ufficiali, ma una sorta di diplomazia spaziale underground aveva preso piede tra scienziati del blocco Ovest e quelli del blocco Est. In mezzo, nel frattempo, erano nate nuove agenzie spaziali come l’ESA, l’ente spaziale europeo, spezzando il duopolio dei blocchi Est-Ovest. L’accelerazione avvenne, però, subito dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La fine della guerra fredda permise una vera e propria cooperazione che culminò con il programma Shuttle-Mir del 1994.

Lo Space Transportation System (STS), meglio noto come Space Shuttle, era entrato in servizio nel 1981 (non senza alcune modifiche richieste direttamente dal Pentagono, sempre a proposito degli intrecci civili-militari con lo spazio) ed era, ormai, ritenuto il mezzo più avanzato per il traposto di oggetti (satelliti soprattutto) e astronauti verso lo spazio e ritorno. I sovietici avevano provato a copiare l’astronave americana con il progetto Buran (vento, in russo), senza riuscirci.

Nel frattempo, però, quella che da lì a poco sarebbe diventata la Russia aveva implementato tantissimo le tecnologie per la lunga permanenza nello spazio, inaugurando, poi, la prima stazione spaziale, la MIR.

Il programma Shuttle-Mir permise a sette astronauti americani di arrivare a bordo della stazione russa per dei lunghi soggiorni con scambi tecnico-scientifici. Anche ai cosmonauti russi, nel corso delle 11 missioni partite dalla base di Cape Canaveral, venne permesso l’utilizzo dello Space Shuttle.

La storia più recente

Poi arrivò il turno della nascita della Stazione Spaziale Internazionale (ISS): il punto massimo di cooperazione internazionale a fini scientifici e tecnologici mai realizzata da un consorzio iniziale formato da NASA, Roscosmos, ESA, CSA e JAXA. A questo si è aggiunta la cooperazione tra Stati Uniti e Russia per l’utilizzo dei razzi e navicelle Soyuz per arrivare in orbita dopo la dismissione del programma Space Shuttle.

I tempi moderni e le nuove tensioni

Lo spazio non è più quello degli anni Sessanta del secolo scorso. È più affollato: di satelliti, ma soprattutto di Paesi che hanno raggiunto la tecnologia per arrivare all’orbita terrestre e di nuovi concorrenti, non più pubblici ma privati. Siamo entrati nell’era della commercializzazione e della privatizzazione dello spazio, dove – ai fini scientifici – si affiancano forti interessi economico-commerciali (avamposti lunari minerari). Dopo anni di immobilismo e di perdita di interesse, oltre la linea di Kármán ci sono nuovi interessi in gioco che hanno riportato l’attenzione fuori dall’atmosfera terrestre. Monetizzare lo spazio significa cercare, in fretta, di darsi delle regole di condotta che non distruggano i principi dell’Outer Space Treaty del 1966. E di farlo prima che le tensioni diventino tali da generare nuove frizioni tra i numerosi Paesi in gioco (tra tutti, USA, Russia e Cina).

A questo panorama non già idilliaco, si è aggiunta l’invasione ucraina della Russia. La guerra ha causato forti ripercussioni anche nei programmi spaziali. La collaborazione internazionale a bordo della ISS, per ora, rimane immutata, anche se la Russia ha più volte vociato di voler interrompere il suo apporto senza mai, per ora, mettere nero su bianco la minaccia. L’ESA ha purtroppo interrotto la collaborazione del progetto ExoMars. Il clima non è sicuramente disteso, anche se pare che questo quasi magico equilibrio diplomatico spaziale non sia destinato a rompersi tanto facilmente.

Tornando all’inizio, è vero: la fantascienza dipinge due scenari uno opposto all’altro. Nella realtà, il mondo non se la passa benissimo ma lì su sulla Stazione Spaziale Internazionale continuano a esserci astronauti e cosmonauti in pacifica convivenza. È un bel segnale e sia mai che, nel futuro, alla fantascienza utopica si affacci una realtà non utopica.