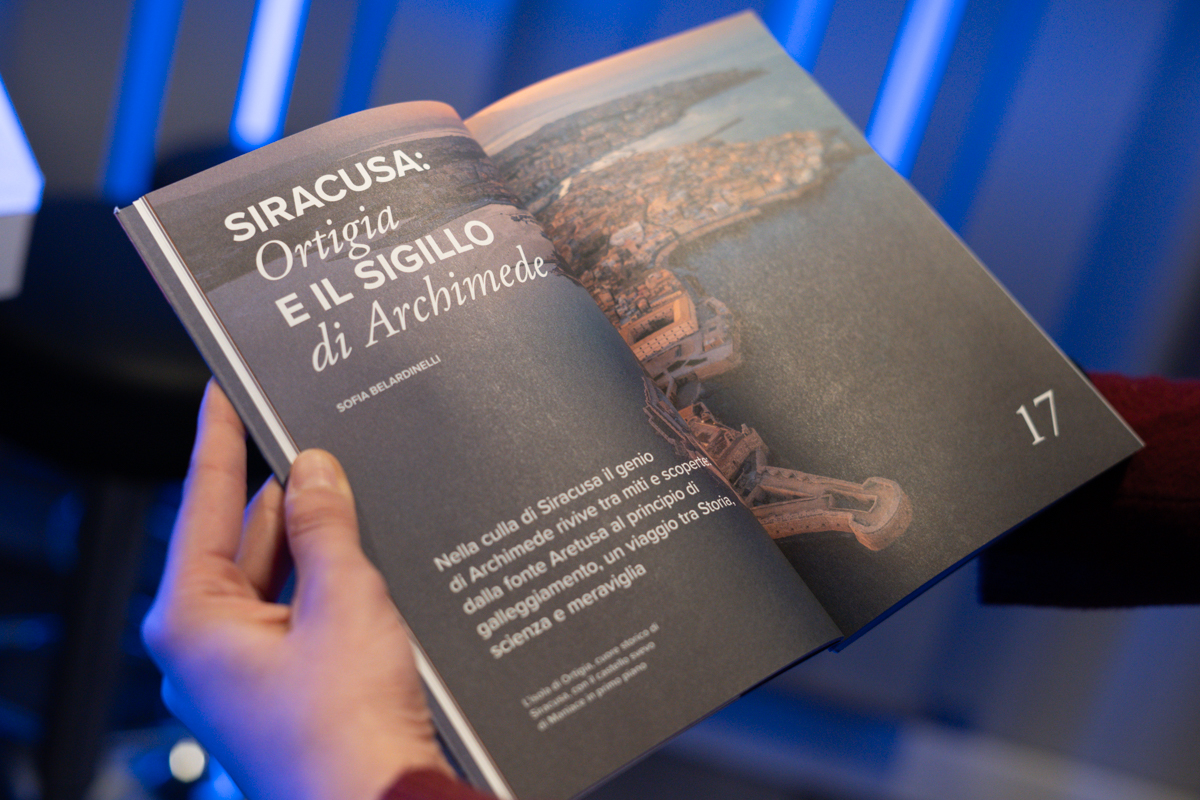

Un’ex isola carcere, una magica meta turistica: storie e vite a Ortigia, in Sicilia

L’isola di Ortigia, cuore storico di Siracusa, con il castello svevo di Maniace in primo piano

Ortigia è oggi una delle principali mete turistiche siciliane, molto rilevante anche rispetto al confronto con altre piccole note località italiane ed europee. Non è semplice disaggregare i dati relativi all’antica isola rispetto a quelli della città complessiva, Siracusa. Secondo dati aggiornati al 2024, il capoluogo provinciale registra un rapporto annuale di 9,5 turisti per abitante (1.212.678 il consuntivo dei pernottamenti a fronte dei 127.224 residenti nell’esteso territorio comunale), al di sotto di piccoli mitici agglomerati come Taormina (142 turisti per abitante) o Cefalù (68) o di grandi città come Venezia e Firenze, come le stesse Roma e Milano, che ovviamente hanno rapporti più elevati (molto nei primi due casi) e continuano a fondare parte significativa della propria economia sulle molteplici attività connesse al turismo. Probabilmente, il piccolo centro storico di Ortigia alza fortemente la media cittadina di Siracusa: ha un’autonoma storia di approdi e invasioni; ha una specifica configurazione urbanistica; risulta attualmente una destinazione di grandi masse di turisti per molti mesi l’anno, la stagione non si limita certo al cuore dell’estate (inizia decisamente prima e finisce decisamente dopo), conosce momenti di picco pure nelle stagioni autunnale e invernali, manifesta i “classici” problemi di esagerata movida, scarsità di servizi e controlli, occupazione selvaggia di suolo.

Ortigia è biologicamente, geograficamente e storicamente, un minuto ecosistema insulare vicinissimo alla “restante” estesa terraferma. La superficie complessiva è di meno di un chilometro quadrato, poco più di 60 ettari. Affiora dalle acque salmastre del mar Ionio lungo la costa orientale della Sicilia, a poche decine di metri dal suolo “continentale”, ma possiede autonome fonti di acqua dolce (innanzitutto la fonte Aretusa), risultando così “da sempre” ricco di biodiversità vegetale e animale (nel corso del tempo sempre più condizionata dalla presenza umana), oltre che densamente abitato per millenni pure da donne e uomini della nostra specie. Come è noto, vi è un profondo dibattito (e contrasto) culturale se gli antichi greci arrivarono nell’attuale Italia a “stabilirsi” prima a Ischia (si ipotizza il 770 a.C.) o prima a Naxos (si ipotizza il 734 a.C.), comunque poi per oltre un secolo si diffusero su tanta parte della più grande isola del Mediterraneo, siti abbastanza agevoli per lo sbarco e l’insediamento, fertili per sopravvivenza e riproduzione, cruciali per il commercio. I greci che per primi arrivarono in Sicilia navigavano da oriente e s’insediarono innanzitutto sulle coste orientali, avevano cominciato i calcidesi a Naxos, ben presto fu la volta dei corinzi a Siracusa, lì, proprio sulla “punta”, a Ortigia. Accadde così che qualche secolo dopo vi nacque Archimede, circa duemilatrecento anni fa, e l’insediamento umano degli ortigiani divenne e resta uno dei luoghi manifesti della scienza in Italia.

Scopri il nostro libro La scienza nascosta nei luoghi d'Italia: un viaggio tra saperi, arte e meraviglia

L’isoletta di Ortigia, comunque, non fu antropizzata dai greci, era già abitata da siculi. E, come si sa, è possibile che nella convivenza e nei conflitti fra sapiens qualcuno possa essere anche ucciso, esiliato o detenuto. Abbiamo più volte sottolineato quanto siano essenziali la storia e la geografia del doppio isolamento detentivo su un’isola. L’ex isola carcere di Ortigia non ha più un edificio carcerario operativo al proprio interno dal 1991, secondo vari criteri comparativi e storici non può più essere considerata tale anche da molto prima della chiusura del carcere borbonico restato aperto anche dopo che il nostro paese è divenuto unito, costituzionale, repubblicano, democratico.

Sull’isola di Ortigia sono documentate fortificazioni da millenni e, spesso, da moltissimi secoli al loro interno strutture penitenziarie detentive, certo da ben prima che i Borbone prevalessero. In particolare, il Castello Maniace, in una posizione strategica essenziale per la difesa del porto e degli insediamenti retrostanti, di strutturazione federiciana, ha necessariamente contenuto sia regnanti e governanti (bizantini, arabi, normanni, angioini, siciliani, aragonesi, siracusani, saraceni, spagnoli, borboni) con le proprie truppe militari che loro prigionieri; talora, come per gran parte del XIV secolo, fu adibito prevalentemente proprio a prigione; comunque risultò teatro di assedi e scontri, pure di disastri meteorologici e geomorfologici, celebri temporali e clamorosi fulmini, terremoti. Con finalità detentive sull’isola preesistevano, inoltre, anche un Carcere Centrale a Piazza San Giuseppe, una prigione in parte del Castello di Casanova e forse altri edifici o stanze per la detenzione nel corso dei secoli.

A un certo punto, i Borbone decisero la costruzione di vero e proprio nuovo istituto penitenziario, all’interno della politica carceraria “riformatrice” che stavano promuovendo e che conosce esperienze simili o analoghe in tante altre aree del loro regno. Il carcere sorse nella stessa area del Castello di Casanova del periodo arabo-normanno, un manufatto sostanzialmente demolito dal disastroso terremoto del 1693. Non distante dal Tempio di Apollo e da notevoli significativi scavi archeologici, a due passi dall'affollato e caratteristico mercato, si vede ancor oggi un'immensa, austera e suggestiva struttura architettonica, ufficialmente aperta nel 1856 e abbandonata da oltre tre decenni. Sito lungo l'antica Mastrarua, oggi via Vittorio Veneto, rimase dunque aperto ben oltre un secolo e fu infine reso inagibile dal successivo cosiddetto "terremoto di Santa Lucia" del 1990, avvenuto proprio la notte del 13 dicembre. Le porte del penitenziario si chiusero definitivamente nel 1991, pochi mesi dopo il terremoto, in seguito ad alcuni sopralluoghi che rivelarono delle lesioni strutturali.

I Borbone erano orientato ad avere apposite strutture penitenziarie in tutto il Regno delle Due Sicilie, poiché si diffondevano i movimenti rivoluzionari con aumento di persone che erano portate a delinquere o andavano comunque “isolate”. Nell’epoca di Ferdinando I di Borbone ebbero poi qualche spunto riformatore, in particolare con il decreto sulle carceri emesso nel 1817. Così, nella prima metà dell'Ottocento l'insufficienza di locali adeguati per contenere il crescente numero di detenuti rese necessaria la costruzione di un grande carcere a Siracusa. L'ingegnere Alì ricevette l’incarico del progetto nel 1827, per varie ragioni passarono 26 anni prima che si desse inizio ai lavori; nel 1849 l’ingegnere Luigi Spagna riadattò il progetto, che fu completato nel 1854, ancora in pieno Regno delle Due Sicilie. L’edificio poteva ospitare 250 detenuti, i primi varcarono la soglia nel 1856, circa cinque anni prima dell'unificazione italiana.

Il carcere si innalza su due livelli oltre al piano terra, per un’altezza totale di 25 metri, la pianta è un rettangolo con lati di 40×45 metri. A sua volta, il cortile interno ha una forma poligonale, ottagonale, con una torre di guardia al centro. In teoria, il carcere borbonico permetteva, attraverso particolari accorgimenti architettonici e tecnologici, l'osservazione di tutti i prigionieri da qualunque punto del cortile. Grazie a tale inaspettata struttura, quasi circolare, il guardiano poteva controllare i detenuti senza far notare loro di essere osservati, attuando il noto modello panottico (dal greco 'pan' e 'optikos', "tutto vede”, il mostro con cento occhi della mitologia greca Argo Panoptes), ideato dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham nel 1787. Vi sono molti altri noti esempi coevi (a Palermo come a Sassari)

Qui se ne è parlato a proposito delle due ex isole carcere di Santo Stefano e Ventotene

L'edificio è costruito dall'interno verso l'esterno (apparentemente rettangolare), le celle disposte su più piani all’interno del perimetro (concentrico); dalla torretta centrale la guardia poteva avere un controllo costante e impedire ai reclusi in ogni momento di comunicare tra loro (non sapendo se fossero osservati o meno). Nella facciata principale dell’edificio, nella chiave di volta dell’arco d'ingresso, fu scolpito un occhio in rilievo dentro una piramide, noto come “occhio della provvidenza” o “che tutto vede” e per questo motivo l’edificio è conosciuto dai siracusani come ’a casa cù n'occhiu (la casa con un occhio). Pare non sia stata lasciata alcuna spiegazione precisa per interpretare il simbolo e vi sono tre ipotesi: la presenza transitoria pure di un tribunale interno dell'istituto, a simboleggiare l'occhio vigile della giustizia; la raffigurazione dell'occhio di un detenuto che anela o rimpiange la libertà, visto che il prospetto principale affaccia sul mare aperto; il riferimento scaramantico all’occhio apotropaico che si trova sul buzzetto siracusano (o “gozzo”), tipica imbarcazione dei locali pescatori richiedenti protezione e incolumità.

All’interno del carcere borbonico, sempre in teoria o in determinati periodi, i detenuti potevano non essere inattivi, venivano impiegati per attività commissionate dall’esterno, prevalentemente la fabbricazione di cappelli di paglia, “rieducati” e curati con il lavoro interno e la pratica del culto. C’erano anche due cappelle (una per gli uomini e l’altra per le donne), locali adibiti per il lavoro manifatturiero dei detenuti, aule scolastiche, lavanderie, docce e bagni. In tempi più recenti l’edificio risultò anche al centro di un caso internazionale, culminato con lo scontro tra gli Stati Uniti e l'Italia, a seguito del sequestro e dirottamento della nave da crociera Achille Lauro tra il 7 ed il 9 ottobre del 1986. I quattro terroristi, responsabili della morte di un cittadino americano, vi furono detenuti e controllati a vista da dieci agenti ciascuno. Dopo la chiusura del 1991, la struttura da diversi decenni versa in un gravissimo avvilente stato di abbandono; nel 2024 è stata venduta, forse per farne un grande albergo (magari con un museo che tramandi la memoria delle detenzioni sull’isola carcere).

La Sicilia non può essere considerata biologicamente un’isola “isolata”, certamente da sempre per noi specifici esseri umani. Troppo grande. La Sicilia non appare nemmeno un ecosistema dove scegliere o infliggere un doppio o triplo isolamento, non può venire inserita in nessun elenco di isole carcere.

Leggi anche: Il confino di Gramsci a Ustica: quarantaquattro giorni straordinari

Nemmeno la Sardegna, ovviamente e altre abbastanza grandi isole del Mediterraneo, un mare piccolo e chiuso, da noi navigato da qualche decennio (più o meno da quando assunse l’attuale livello delle acque e la contemporanea conformazione). Diverso il caso delle tantissime isole intorno alla Sicilia, più o meno piccole e lontane, più o meno inserite in arcipelaghi. Ortigia è fra quelle piccolissime, vicinissime, molto “sganciata” da altre isole (e poco dalla terraferma). È comunque stata un’isola carcere; nei secoli è stata anche molto vissuta, costruita, urbanizzata, esperita; la detenzione sull’isola ha via via perso il carattere del “doppio isolamento”, forse già da quando la Sicilia ha smesso di essere un’entità statale (dopo quasi sette secoli), immediatamente poi (con un plebiscito regionale) dall’unificazione d’Italia, certamente dalla nascita della Regione autonoma e della Repubblica costituzionale.

Leggi anche: La lontananza e la vicinanza delle isole, relative teorie ed esperienze

Ortigia è ormai un lembo di terraferma: un centro storico considerabile tutt’uno con le stratificazioni della vita residenziale e sociale dell’intero capoluogo; i ponti ne fanno tutta insieme la punta (dorata) di Siracusa; i quasi quattromila abitanti dei differenti quartieri un’articolazione decisiva e stimolante della popolazione cittadina; l’oltre il milione di turisti ogni anno a Siracusa necessitati a trascorrervi molte ore (e spesso a pernottarvi, anche a lungo) in perenne andirivieni con il poco più interno mitico teatro greco più grande del mondo (dove, peraltro, già c’erano prigioni almeno dai tempi dei tiranni siracusani e dove Camilleri nel 2018 si esibì meravigliosamente per le conversazioni con l’altrettanto mitica Tiresia); viaggiatori via mare, residenti, turisti, studenti, artigiani e lavoratori, imprenditori e commercianti, cineasti e fotografi inevitabilmente colpiti da colori e rumori, odori e storie, leggende e scienze.