In Ucraina la guerra è tragedia umana ma anche disastro ecologico

Manifestazione attiviste climatiche ucraine, foto di Valeriia Bondarieva

“Nel 2022 mi sono svegliata in guerra. Mentre io mi davo da fare contro la crisi climatica, qualcosa di molto più immediato e spaventoso è arrivato a distruggere la mia casa e minacciare la mia vita. Presto però mi sono resa conto che la guerra non mette in pausa la crisi climatica: la alimenta. In Ucraina ci troviamo schiacciati tra guerra e catastrofe ambientale”.

Valeriia Bondarieva, 24 anni, è una portavoce dell’attivismo climatico ucraino, fra le fondatrici di FridaysForFuture Ucraina e co-fondatrice della Rozviy Youth Climate Initiative. Mentre l’Unione Europea accelera la corsa al riarmo, con un aumento delle spese militari senza precedenti dagli anni della Guerra Fredda, la crisi ambientale sembra scivolare in secondo piano. La crescente instabilità geopolitica viene affrontata con logiche di forza e dominio, mentre militarizzazione e crisi climatica si alimentano, aggravando vulnerabilità sociali, economiche ed ecologiche. La voce di Valeriia è quella di una generazione che, in piena guerra, non smette di pensare al futuro: la sopravvivenza immediata si intreccia con la battaglia globale per la giustizia climatica.

“Quando ho visto il cielo bruciato dalle esplosioni, ho pensato che tutti gli anni dedicati all’attivismo climatico fossero stati vani: la sensazione era che nulla contasse più. Si è fermato tutto. Se la tua vita è in pericolo, non pensi a nient’altro. Ma è una trappola: la salute del pianeta è la base della nostra vita. Quando i campi coltivati vengono bombardati o minati, quando gli acquedotti vengono distrutti, quando le foreste bruciano e i fiumi sono veleno — allora capisci. L’ambiente è cibo. È acqua potabile. È anch’esso sopravvivenza”.

Per questo la scelta di continuare a lottare per Valeriia è stata inevitabile. Insieme ad altri giovani, ha portato striscioni contro l’uso e il finanziamento ai combustibili fossili nei luoghi devastati dai missili - Kharkiv, Balakliia, Mykolaïv, Kremenchuk, Bucha, Irpin, Kyiv, Chernihiv: “era spaventoso, avevamo paura ma era il nostro modo di dire che la lotta per il clima e quella contro la guerra sono inseparabili”.

Gli effetti delle azioni militari sul territorio ucraino dureranno generazioni. Le stime ufficiali sui costi ambientali della guerra variano: nel 2024 le autorità ucraine parlavano di oltre €65 miliardi di danni documentati, mentre rilevazioni ministeriali successive hanno aggiornato la cifra a €108 miliardi, un dato basato su oltre 9.000 casi accertati di inquinamento, infrastrutture devastate e aree naturali compromesse (Visit Ukraine). Entrambe sono stime provvisorie che non includono molte aree ancora occupate o gravemente contaminate (Ukrinform), dove è estremamente difficile reperire dati completi.

Un giovane attivista di soli tredici anni, conosciuto da Valeriia ai tempi di Fridays for Future, le racconta della vita a Donetsk sotto l’occupazione: “con l’inizio della guerra molte miniere di carbone sono state abbandonate o chiuse. Si sono allagate, l’acqua acida ha portato veleni nelle falde e nei campi. È il terreno che coltiviamo, è l’acqua che beviamo”.

In guerra, inoltre, tutto è concesso: le leggi di tutela ambientale saltano una dopo l’altra - o restano solo sulla carta. “Non ci sono più regole”, racconta Valeriia, “in molti territori occupati tutto viene scaricato nei fiumi, le attività militari causano incendi incontrollati e non si può nemmeno protestare, o rischi l’arresto”.

“Le immagini inquietanti che vedete dei campi coltivati coperti di crateri sono la terra che i nostri nonni e i nostri genitori hanno lavorato per decenni, che produceva grano, girasoli, orzo. Il Mar d’Azov e il Mar Nero sono trasformati in zone di guerra. Quasi 50.000 delfini sono morti in pochi mesi, ma è solo un esempio. Interi ecosistemi sono al collasso”.

La distruzione della diga di Kakhovka, con villaggi sommersi e campi agricoli ridotti a polvere, è un simbolo: “È stato come assistere all’assassinio di un intero sistema vivente. Non era solo infrastruttura, erano vite, case, futuro”.

Aumentano i casi segnalati dalle agenzie dell’ONU di contaminazione di aree agricole e bacini idrici, episodi di inquinamento acuto dovuti a colpi su depositi di carburante e raffinerie, vaste zone infestate da ordigni inesplosi, suoli inquinati da metalli pesanti e idrocarburi e la compromissione di sistemi fognari o di filtraggio industriale. Anche il rischio associato alla centrale di Zaporizhzhia e ad altre infrastrutture nucleari rimane una minaccia cogente, con potenziali ricadute transfrontaliere.

Per Valeriia non ci sono dubbi: “Non sono effetti collaterali. Sono crimini deliberati contro persone e natura. È ecocidio”.

Valeriia ricorda inoltre come il comparto militare sia tra i più grandi emettitori al mondo, sia in tempo di pace sia durante le operazioni attive. Seppur difficili da reperire e spesso sottostimati, poiché le emissioni legate ai conflitti armati non rientrano negli obblighi di rendicontazione previsti dagli accordi internazionali sul clima, i dati sono allarmanti: la guerra non è solo una tragedia umana, ma anche un disastro climatico.

Secondo quanto riporta l’International Peace Bureau sulla base di analisi e raccolte dati indipendenti (i.e. Scientists for Global Responsibility (SGR); the Conflict and Environment Observatory (CEOBS); Transnational Institute (TNI); Stop Wapenhandel; Tipping Point North South - TPNS), le forze armate generano circa il 5,5 % delle emissioni globali di gas serra, una cifra superiore al contributo del settore civile dell’aviazione o della navigazione. Se considerassimo il settore militare come un unico Paese, si collocherebbe al quarto posto mondiale per emissioni totali, davanti alla Russia. Solo le emissioni derivanti dalla guerra in Ucraina nei primi due anni, tra combattimenti, incendi, distruzioni e ricostruzione, hanno raggiunto i 175 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente — più delle emissioni annuali di Paesi come Paesi Bassi, Venezuela o Kuwait (Conflict and Environment Observatory).

La nozione di giustizia climatica si intreccia quindi con quella di responsabilità bellica: chi è chiamato a rispondere delle emissioni climalternanti e degli ecocidi causati dalle guerre? Non c’è un meccanismo riconosciuto e, come spiega Valeriia “si fa già fatica a parlare di risarcimenti umanitari, ancor più difficile è parlare di risarcimenti ambientali. Eppure la scala della distruzione in Ucraina lo mostra chiaramente: se non riconosciamo l’ecocidio come crimine e non legiferiamo adeguatamente al riguardo, l’ambiente continuerà ad essere usato come arma di guerra. L’Ucraina, nel cuore dell’Europa, deve diventare il luogo in cui i danni ecologici vengono riconosciuti, risarciti e riparati come parte del percorso verso la pace”.

L’Unione Europea pare però procedere in direzione inversa e, mentre il piano ReArm Europe sale in cima alla lista delle priorità e gli Stati membri aumentano le spese militari (dati SIPRI; EU EPRS, EU ReArm Europe) cresce il rischio che la crisi climatica - essa stessa moltiplicatrice di conflitti - venga relegata in secondo piano. Valeriia ribadisce che si tratta di un approccio alla sicurezza fuorviante e pericoloso: “il riarmo, l’instabilità geopolitica, le crisi umanitarie, energetiche e ambientali sono legate dallo stesso filo. La dipendenza globale dai combustibili fossili finanzia regimi autoritari e guerre. Finché il mondo continuerà a comprare gas e petrolio da dittatori, continueremo ad alimentare sia la crisi climatica che i conflitti. Lottare per la giustizia climatica significa anche lottare per la sicurezza e la pace”.

L’attivista si concentra sul concetto di ricostruzione, intesa come qualcosa che sta avvenendo già ora e su cui puntare per un modello economico ed energetico diverso, basato sulle rinnovabili e sul rispetto del pianeta: “Ogni scelta che facciamo oggi, anche nell’emergenza, durerà decenni. Può intrappolarci nei combustibili fossili o aprirci a un futuro sostenibile”.

Laddove la guerra ha devastato infrastrutture energetiche, reti idriche e campi agricoli, si sono aperti anche spiragli di innovazione: sistemi solari decentralizzati su ospedali e scuole, batterie di accumulo, rifugi energetici e climatici nei quartieri popolari.

In città come Mykolaiv e Kyiv, comunità locali e gruppi di attivisti hanno installato pannelli solari sugli ospedali e creato rifugi energetici per i civili, che vengono attrezzati non solo per protezione dagli attacchi, ma anche per restare freschi durante le ondate di calore e avere accesso indipendente all’acqua e all’energia. “Non sono progetti verdi carini, ma strumenti di sopravvivenza. Quando la rete elettrica cade per i bombardamenti, i pannelli solari oltre a garantire l’illuminazione mantengono in funzione i generatori di ossigeno, le incubatrici per i neonati, i frigoriferi per i vaccini. È un adattamento climatico creato nel mezzo della guerra.”

A ciò si sommano progetti di riforestazione, di monitoraggio comunitario della qualità dell’aria, e iniziative per ripulire i fiumi e i parchi. “Oggi l’attivismo ambientale in Ucraina è collegato direttamente alla sopravvivenza, alla dignità. Quando un villaggio resta senza acqua e si organizza per costruire un pozzo comunitario, è resistenza ecologica. Quando i giovani piantano alberi in un campo bruciato, è un atto politico”.

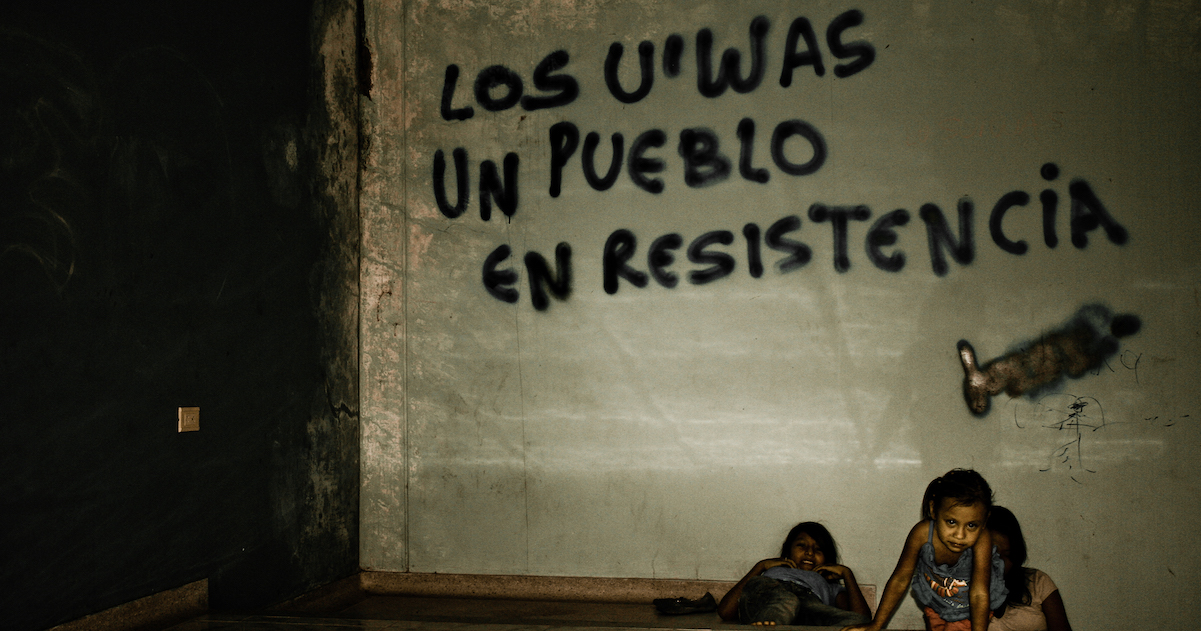

La solidarietà internazionale è fondamentale. ‘La vostra lotta è la nostra lotta’, le hanno detto attivisti dal Sud globale e il supporto è reciproco: “perché anche se i contesti sono diversi, si tratta del diritto di tutti di vivere in pace su una terra abitabile. Quando vediamo il Pakistan sommerso dalle inondazioni, o i popoli indigeni dell’Amazzonia che combattono contro le compagnie petrolifere, per non parlare della devastazione sistematica della Palestina, sentiamo che le nostre lotte sono collegate. Quando noi chiediamo responsabilità per l’ecocidio che sta avvenendo in Ucraina, sappiamo di star combattendo per il diritto di tutti di rivendicare giustizia per i crimini ecologici”.

Purtroppo, i segnali più preoccupanti vengono dalle istituzioni. Dal taglio dei fondi alla transizione ecologica a livello internazionale alla fusione del Ministero dell’Ambiente ucraino con quello dell’Economia e dell’Agricoltura, che secondo Valeriia rischia di diluire le priorità climatiche. “Se l’ambiente diventa solo un capitolo dentro vischiose burocrazie economiche, la transizione verde rischia di restare sulla carta o di trasformarsi in speculazione”.

Proprio per mantenere alta l’attenzione su questi temi, nel 2023 Valeriia ha fondato Rozviy, assieme alla collega Viktoryia Ball. Rozvy significa ‘sviluppo, fioritura’: una visione di futuro giusto, verde e democratico. Si tratta di un’organizzazione giovanile che lavora su diplomazia climatica e progetti di green recovery. Rozviy è parte della Build Back Better Coalition e ha presentato una Roadmap per la ricostruzione sostenibile. Ha lanciato conferenze regionali giovanili sotto l’egida ONU e prepara una Scuola di Politica e Diplomazia Climatica per formare la prossima generazione di leader. “Vogliamo che i giovani abbiano voce nella ricostruzione, che incidano sulle decisioni politiche. Perché la crisi climatica tocca tutto, genere, cultura, geopolitica”.

In mezzo alla devastazione, ciò che sostiene Valeriia è la resilienza del suo popolo: “Vedo case ricostruite a mani nude, giovani che studiano nei rifugi sotterranei, comunità che ripiantano alberi dove cadono i missili”. La natura stessa offre lezioni di speranza: “Vedi l’erba che ricresce in un cratere di bomba, gli uccelli che tornano dopo gli incendi. Ti ricorda che la vita è resiliente e che la speranza non è mai passiva”.

L’appello di Valeriia ai governi europei è di includere l’ambiente e il clima in ogni decisione che riguardi il suo Paese. “Se la ricostruzione sarà verde, giusta e sostenibile, l’Ucraina potrà diventare un modello. Se non lo sarà, rischiamo di rimanere intrappolati in nuovi cicli di crisi e conflitti”.

Il sogno per il futuro? Quello di un “Paese giusto, verde e democratico, dove persone e natura coesistono e il progresso si costruisce attraverso sforzo collettivo, cura e cooperazione”.